互聯網上半場的戰爭并沒結束,還會更加慘烈

毫無疑問,大家所處的環境已經發生了根本性的變化。

洋洋灑灑羅列了歲末諸多慘淡狀況的文章《2018,為何如此 jiannan?》在朋友圈引起刷屏,則是個體面對變化的集群性反應。這種反應的根源除了來自于對世事多艱的感慨外,更多的是對未知前途的迷茫。

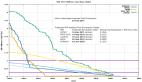

同樣的迷茫還發生在互聯網圈,2018 年互聯網公司們到底經歷了什么?從全球視野來看,科技股的兩只領頭羊蘋果和亞馬遜在 2018 年都經歷了登頂萬億市值高峰然后迅速蒸發兩千億美金的過山車。

從國內來說,年初市值***的騰訊在 1 月份群情還在高喊“擼起袖子加油干,明天就趕超 facebook”,然而這份熱情迎來的卻是 10 月份的至暗時刻,40% 市值沒了。更慘的是京東,在 2 月份 700 億美金的市值眼看就要超過百度了,BAT 就要變成了 JAT 了,結果現在只有 200 多億美元市值。

從波峰到波底,有了比較就有了傷害。但資本雄厚的大型科技企業在這種環境中仍有一定優勢,因為他們能夠有對未來方向判斷的可靠依據——技術發展,他們不必拘泥于小企業那種解決食不果腹的迫切,比如裁員,用斗魚的話說叫末位優化,看到這種解釋我覺得這輩子的語文都白學了。

大企業們則更多的需要把控的是如何迎接未來,所以能夠看到他們紛紛在今年接近年尾的時候進行了架構調整,為下一個周期做好準備。

當調整消息不斷襲來的時候,媒體們疑惑了,好多人紛紛發短信問中國著名企業文化與戰略專家陳春花,像阿里、騰訊及京東這樣的互聯網巨頭在今天都不得不調整結構,這背后的寓意是什么。

“很多媒體朋友認為這是天大的事情,結構怎么會突然間就動了?”陳春花就打起了太極,說了一句“今天的企業組織一定是動態的”。我實在是從這句話里面找不出關于互聯網企業為何出現集群性調整架構問題的答案。盡管企業組織是動態的,但是大量企業幾乎同一時間發生這種行為,沒有環境的變化誰都是不相信的。

但是深究這個并有太多意義,我們更應該去探尋這些大企業們是如何應對周期的?諸如阿里騰訊這些企業的架構調整有何依據可行?

01

調整熱潮

臨近上個月底,ofo 創始人戴威發了封內部信,宣布 ofo 進行組織架構調整。這個舉動被人稱為“***一搏”,事實上對于一直深陷輿論漩渦及無力退還用戶押金的 ofo 來說,這四個字形容得恰到好處。

ofo 的這次調整和升級,精簡合并了多個部門,成立三個中心協同作戰,并迎來了多個人事變動。只是具體如何調整其實不太重要了,資金的匱乏導致不得不縮減部分成本及人力成本開銷,一切都是在為了應對當下的關卡。

信的***戴威說:冬天已經來臨,風雪亦將隨至,在最困難的時候我們仍需堅守信念,哪怕是跪著也要活下去,只要活著,我們就有希望。調整不是為了擁抱未來,更多的是為了解當下燃眉之急,還有人認為戴威是通過這次調整,向大眾強行灌輸一種“不會倒閉”的信念,可惜沒人接受。

另外一個處于水生火熱環境中的是出行獨角獸滴滴,這個月 5 號也發布了內部郵件宣布組織架構升級調整。除了將部門和核心業務進行調整合并升級,以及一些人事調動,剩下的重心理所當然放在了“安全”二字上:安全管理體系,財務經管及法務體系統統升級。

兩次命案過后,不安全已經是滴滴身上洗不掉的烙印,可誰都記得今年年初的時候,滴滴還對國際市場、智慧交通和無人車充滿期望與希望。一路走來滴滴是看得見的極速擴張,市場從 0 到1,業務的快速發展一度能支撐到它與小米美團并肩齊名,慢從來都不是它的主旋律。

然而現在它不得不慢,升級調整結構也被視作是對“安全”的補課,至于能不能救回在百姓心中已然休克的平臺口碑,都還是未知數。架構調整升級儼然變成了一種自救運動。

也不全是“危機”公司。

今年國慶假期前一天,騰訊官方公眾號發了一篇名為《騰訊啟動戰略升級:扎根消費互聯網,擁抱產業互聯網》的文章。文中公布了騰訊組織結構的大調整,成立并縮減相關事業群,整體方向與核心是聚焦產業互聯網,發力B端。馬化騰給這次的調整貼上了三個關鍵詞:革新,升級,邁向下一個二十年的新起點。

但從騰訊的發展史看,騰訊提前了結構調整這一步棋。在 2015 年世界互聯網大會上,馬化騰曾明確表示過,騰訊作出大調整的時間間隔,為七年。今年的這次調整,比預想中要早了一年,追根究底是騰訊太需要B端的力量了。

2017 年,年度員工大會上馬化騰就說,管理方面騰訊面臨的***問題是內部組織架構,如今騰訊需要更多的是 To B 能力。

后來外界并未看到所謂“TO B”方面的發力,反而是從一月份開始騰訊的股價由 475 港元下跌至 305 港元,直到 9 月 18 日,其市值跌破 3 萬億港元。那段時間還有投資人感慨:看朋友圈評論像是快要倒閉了一樣。

十二天后,騰訊就公布架構調整升級。

02

都在學阿里

中國的互聯網產業從 1995 年走到現在,已經走過了二十多個年頭,根據中國網絡空間研究院編寫的《世界互聯網發展報告 2018》報告顯示,美國、中國、英國、新加坡和瑞典的互聯網發展,名列全球前五甲。

互聯網這個東西是不會變的,且每個國家的互聯網一開始的存在形態也是一致的。但就像最初給每個人同樣形狀與材質的橡皮泥,結果***每個人捏出來都不同一樣,企業的互聯網發展方向某種程度上決定了國家互聯網的方向。

比如美國的互聯網市場,市值上幾百億美金的企業有很多家,包括微軟、IBM 及甲骨文等,而 To B 大企業占多數。數據顯示,美國的風險投資領域大約有 40% 的投資會投向 To B 領域,反觀中國這個數據大概只有5%。

再看國家的發展,美國企業 2018 年二季度創下了約四年來***的增長率,“在主要國家中,美國經濟呈現出接近‘一枝獨秀’的狀態。”

顯然 To B 是一種趨勢,而騰訊不是***個玩家,阿里在這件事情上比騰訊早做了三年,至少。可以說阿里是 To B 的踐行者,也是將 To B 發展成一種企業文化的領頭者。

從今年以來做出調整的公司來看,騰訊是在學著阿里 To B,美團也是一樣,王興兩年前對互聯網下半場的理解才從C端轉到B端,今年從C端切入到B端成立 B2B 供應鏈事業部。而上個月 26 日 36 氪消息稱美團目前正在著力嘗試打通各個業務之間的數據,主要涉及平臺的外賣酒旅到店等核心業務,以及大眾點評、摩拜。

這種打通各業務之間數據要解決的問題,阿里曾經也遇到過,解決方法其實也差不多,2003 年成立了淘寶事業部,五年后成立天貓事業部,沒多久兩者便并駕齊驅,淘寶技術團隊同時支持淘寶與天貓的業務。

看得出來一些公司進行架構調整的同時,或多或少都存在著阿里曾經的影子。小米九月份也一封內部郵件宣布調整,成立十個新的事業部并給了人事任命。在這十個事業部的總經理中 80 后占了大多數,平均年齡只有 38.5 歲。

這次調整被譽為小米成立以來***的組織架構變革,而你依然可以窺探出阿里的身影:少壯派更上一層樓的背后實際上是雷軍的“接班人計劃”。

這不就是當初的阿里么?

03

阿里組織為何迭代

在調整組織架構這件事上,也許國內的互聯網巨頭沒有任何一家公司能比阿里巴巴來得頻繁。3 年,17 次。

一個組織的“架構”,絕非設計出來的,而是隨著業務、戰略迅速更新和迭代的。因此也就不難理解阿里“組織調整”為何如此頻繁。

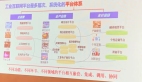

組織變化對業務的直接驅動,最明顯的表現就是新業務、新業態的推出。2015 年“大中臺、小前臺”的網狀組織結構,2017 年根據“五新”戰略作出的組織框架升級,成為近年來阿里業務迅速推進的關鍵因素。

晴天修屋頂,未雨綢繆。今年的雙 11 成交額創下新紀錄之后,阿里再次宣布了新一輪的調整方案:阿里云升級阿里云智能,天貓升級為大天貓,并成立新零售技術事業群,人工智能實驗室并入集團創新業務。

云計算、新零售、人工智能……這次組織調整已經清晰勾勒了阿里未來 10 年的發展規劃,背后則是阿里巴巴的核心戰略:人才戰略、組織戰略、未來戰略。正是因為有對未來的組織,人才思考和長期投入,阿里才有可能創造出更有活力面向未來更具創新的經濟體。

事實上,中國互聯網圈一日千里,組織變革在未來將成為常態,可多數公司尚未適應這樣的變化。

互聯網公司學阿里,摹其形容易,但攝其魂卻有更長的路要走。如果說每一次組織調整屬于“術”的層面,背后起支撐作用的“道”則是阿里獨樹一幟的企業文化,它的使命和愿景決定著必須勇于自我迭代。

阿里從建立之初的使命始終是“讓天下沒有難做的生意”。從早年的 B2B 到淘寶和天貓,到螞蟻金服,再到“新零售”的盒馬鮮生,從毛孔到血液,都是交易、貿易和生意。從 PC 到移動互聯網,再到 loT 萬物互聯,阿里的業務隨時代演進,但使命從未變過。阿里巴巴 CEO 張勇說,要實現“在數字經濟時代,讓天下沒有難做的生意”的使命,就要面向未來,不斷升級阿里的組織設計和組織能力,打造阿里商業操作系統,賦能商家。

在中國的互聯網企業家中,馬云可能是“歷史感”***的一個人。中國大部分技術和產品出身的互聯網公司創始人和企業家都是活在當下的,但早在 1999 年創辦阿里時,馬云就提出“要做一家 102 年的公司”,至少跨越三個世紀。

102 年之后的阿里是什么樣子?馬云肯定不知道。102 年后的科技發展,一定超越我們的想象,但為了實現“讓天下沒有難做的生意”,阿里會不斷變化。“變化”,是阿里的基因。

風向轉變時,有人筑墻,有人造風車,有人還不止于此。阿里想做的,一直是那個主動創造變化的“造風者”。組織框架不應該是一堵抵御之墻,而是提供動力的風車,或者,是強大的風本身。

冬天遲早要過去,互聯網公司組織調整的步伐也不會停止。如果有更多企業因為“阿里式”的組織迭代獲得持續發展的動力,源源涌現出更多創新人才,則是阿里一路探索為中國互聯網發展帶來的難得的公共價值。