CTO訓練營第一季畢設:實驗室團隊的組織架構和績效考核

導語:CTO訓練營第一季已經圓滿收官,作為一個學習分享和社交的平臺,CTO訓練營提供的不光是知識分享,還有一個屬于技術管理者的人脈圈子。結課之后,第一季學員提交了畢業設計,來對四個月以來的學習進行總結與回顧,部分論文由CTO導師進行點評和打分。

實驗室團隊的組織架構和績效考核 筍大偉 軟安科技副總經理

我們公司背靠某高校實驗室,主要的“員工”是在讀研究生。我自己本人從該實驗室畢業,然后加入一家外企,在里面做了幾年了技術經理,再后來又回來作為全職員工加入現在的公司。在 最近的一年多時間,跟很多學生一起打交道做項目,遇到了一些實驗室特有的困難與問題,在不停的踩坑與填坑中徘徊,從中也總結了一些經驗。

每個科班出身混IT圈的人,幾乎都是從這樣的“搖籃”里孵化出來的,所以類似這樣的實驗室團隊在IT圈想必也是一股不可忽視的力量。因此,我把有關實驗室的組織架構和績效考核作為本次CTO訓練營的畢業設計題目,把我自己觀察到的問題和一些解決思路拿出來跟大家探討,如有不足之處請大家討論指正。

先簡單介紹一下實驗室的現狀:

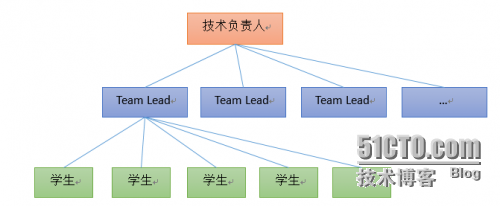

當前研發技術團隊的組織形式為簡單的三層結構:

- 技術負責人為實驗室技術帶頭人,負責項目總體把控,協調資源等。

- Team Lead層由實驗室老師、高年級博士、外聘技術人員組成。每個人負責帶領一個團隊,每個團隊負責一個項目或若干類似項目的研發與推進。每個團隊人數在3人~15人不等。

- 學生包括在讀博士、在讀碩士、高年級本科生等,總數維持在100人左右。

當前的學生績效考核方式:

- 每個季度末對所有學生打分。分數由各Team Lead提交給技術負責人,由技術負責人統一發布。

- 分數分為A/B/C三檔。分別表示優秀/良好/不合格。每個檔次的人數沒有固定比例,一般A檔在5%-15%之間。沒有明確的打分標準,一般根據項目的重要性、個人貢獻、工作量強度等方面綜合評定。

- 得到A檔的學生,在下個季度發放績效獎金,一般為工資的30%。得到B的學生沒有績效獎金。得到C的學生會被單獨約談,并在工作內容方面進行調整。

在對現行組織架構和績效考核方式進行剖析之前,有必要先對“實驗室”這樣一種組織的自身特點進行一下介紹:

優勢:

- 每年固定有大量的、有潛力的新鮮血液加入團隊,在招人和新陳代謝方面沒有問題。

- 碩士培養期3年,博士至少5年,所以學生不會輕易“跳槽”。想想現在的互聯網從業市場,能有多少人在一家公司呆滿3年?

- Team Lead層基本保持穩定。由于這一層由實驗室老師、高年級博士、外聘技術人員組成,所以穩定性也比較好。

劣勢:

- 學生加入團隊的時候都是“白紙”,需要投入大量的資源進行培養。

- 既然是培養,就可能有兩個結果,培養成功/培養不成功。或者說的更準確一些,培養出來有3種結果:優秀的A級人才,合格的IT民工,不太合格的IT民工。在這其中,A級人才占比不高。

- 優秀人才的激勵機制不足,上升通道狹窄。由于大家都是“同學”,所以無法在工資待遇上面有很大差異,導致獎金激勵政策方面無從下手。

- 對“不太合格的IT民工”沒有淘汰機制。總會有極少數的學生在能力和做事態度上存在問題,但因為有“學生”的身份,無法真正做到淘汰制。

綜合以上的背景情況和對“實驗室”的優勢劣勢分析,我們接下來探討一下團隊中的幾個問題,以及我對解決這些問題的一些思路。

- 組織架構和人員管理方面,唯一的技術負責人壓力太大,中層的Team Lead權利和擔當不足。

上面提到過,位于中層的Team Lead由實驗室老師、高年級博士、外聘技術人員組成,這本身從客觀上造成權責劃分困難。不同背景的Team Lead對學生的工作指派、培養方式、團隊建設等都有不同的想法。所以唯一的技術負責人強有力的承擔了大多數的技術架構、人員管理等工作,Team Lead只是相對較弱的一層執行層。這在團隊小的時候是粗暴而有效的,但現在發展到100人的時候,明顯感覺事情過多過雜,容易顧此失彼,“人治”在這個時候幾乎已經挖潛到了極致,在項目和人員管理方面僅能做到合格,無法更好的提升效率。

我的改進思路有幾點:一是在“管事”方面,把TeamLead提升為Manager,明確其權責,并給予其對應的待遇,技術負責人則稍微退后,把一線的技術工作多交給各Manager,花一些精力培養Team Lead,使其成為合格的Manager。學生的特點是需要明確指派其工作任務,否則缺乏方向性,因此更需要加強一線Manager的“管事”能力。二是在“管人”方面,在培養Manager的同時,不要放松直接管理學生的思想動態。學生畢竟和公司員工訴求不同,有其自身的特點,所以需要加強與學生的直接溝通,對其進行合適的引導。如果有條件,最好有一個專人負責這項工作。三是建立對Team Lead層的優勝劣汰的機制,長期不合格的Team Lead需要被降級,有潛力的學生也有機會成為Manager。

- 績效考核方面的問題比較零散:

- 學生們普遍無法明確得知導師對他們的期望。

這與實驗室的管理制度和風格有關,我的解決思路是要定期與學生進行1:1的考評會議,具體思路見文章最后的附件。在每個考評周期開始時,明確提出具體期望。在考評周期結束時,回顧其表現。

- 每個季度的評分沒有明確的評分標準,得到A/B/C之后,只能大致猜測原因,也無法得到具體的提升路徑,造成這種績效考核方式在執行的過程中無法達到預期效果。

這個也與考評機制有關,具體思路見文章最后的附件。在每個考評周期開始時,明確提出具體期望。在考評周期結束時,讓其回顧自身表現,然后與管理者共同評分,這樣既減少了“突兀”的發生,又強調了考評重“過程”輕“結果”的目的。

- 優秀人才的激勵機制不足,上升通道狹窄。

由于大家都是“同學”,所以工資基本是透明的,因此無法在工資待遇上面有很大差異,你無法接受同寢室的同學拿的工資比你的兩倍還多,如果真的這樣,大家肯定不爽撂挑子不干了。解決方法我覺得有幾點:一是跟A級學生坦誠溝通,使其理解實驗室的難處,二是在工作內容和機會等方面對其傾斜,使其在提升能力方面得到更多,三是建立Team Lead培養計劃,對有意愿的A級學生,提供管理方面的培訓機會,并優先安排在Team Lead崗位。

- A級人才占比不高,項目又多,造成A級人才分散在不同項目中挑大梁,無法產生A級人才聚集之后的協同效應,在客觀上不利于創新的產生。

這點我覺得可以通過定期舉行技術交流分享會的方式解決。一方面從高層重視這個問題,給出一定的資源支持,另一方面找到一個負責人組織活動,最后是把活動定期化,任務化,如果只靠熱情是堅持不下去的。

- “不太合格的IT民工”問題。

總會有極少數的學生在能力和做事態度上存在問題。這方面我覺得可以換一種方式跟他們溝通。創新工場李心霞老師的觀點我很贊同:員工加入一家公司,其實是一 種投資,公司需要為員工負責,讓其付出的時間、精力和機會成本能得到投資回報。在這方面,學校跟公司是一樣的。學生們在實驗室讀研究生,實驗室有義務對學 生投入的時間、精力和機會成本負責,讓其得到應有的回報。那么對于學生來說,最大的回報就是對其做事方法、做事能力的全面提升,對未來的事業發展打下基 礎。如果從這個角度出發,為學生著想,這個事情可能解決起來就更順利一些。當然,如果效果還是不好,只能說明實驗室和學生不在一個波段上,不如特事特辦, 順其自然吧。

- 學生更新迭代太快。

上面提到學生可以保證3年不走,這是優勢。但另一方面,學生又是3年必走,這又是一個劣勢。因為這樣一個特點,容易造成項目人員青黃不接的情況。我的解決思路是建立項目內部的梯度備份規則:每個項目的人員安排按照梯度分配,保證每個年級至少有一個人。同時在技術架構和關鍵模塊方面,至少有不同年級的2個人對同一塊技術非常熟悉。

附件:學生考評計劃

學生考評計劃

考評流程:

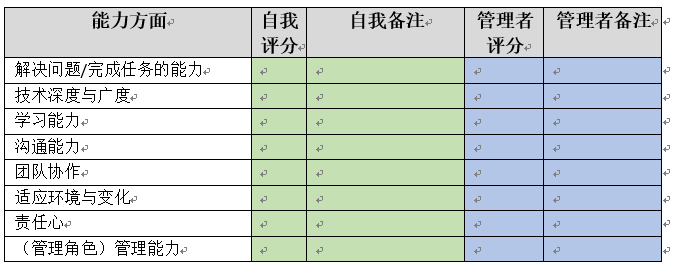

1. 學生填寫:

a) 學生根據自己在上一個考評周期各方面的表現情況,給自己進行評分,填入評分表格中綠色的部分。

b) 學生填寫個人對上一個考評周期的總結和個人的短期和長期規劃。

2. 管理者填寫:

a) 學生的直屬管理者填寫評分表格中的藍色部分。

b) 學生的直屬管理者填寫對其上一個考評周期的總結和下一個考評周期的期望。

3. 召開考評會議

a) 參會者僅包括學生本人、直屬管理者、導師等

b) 會議中大家一起過一遍各項評分和總結,明確下一個考評周期的期望與改進方向等

c) 最后給出綜合評分

d) 會議時長控制在30分鐘為宜

姓名:

管理者:

導師:

評分

(重要)評分標準:

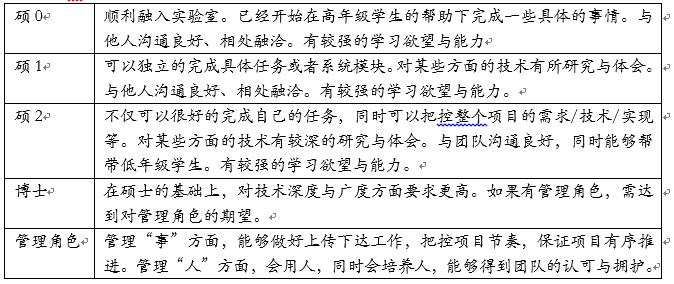

1. 針對不同年級的學生,有不同的期望標準,參考如下:

2. 將學生的實際表現與期望比對,按如下方法打分:

5 – 遠超期望

4 – 超出期望

3 – 達到期望

2 – 需要改進

1 – 亟需改進

例如1,碩0學生張XX,進入實驗室3個月,已經開始在他人帶領下做項目,表現良好,則他的“解決問題/完成任務的能力”可以打3分,即“達到期望”。

例如2,碩1學生李XX,進入實驗室1年多,做了一些項目,但仍然需要他人幫助或帶領才能完成具體的事情,則他的“解決問題/完成任務的能力”可能打2分,即“需要改進”。

例如3,碩1學生王XX,進入實驗室1年多,不僅可以很好的獨立完成自己的任務,而且做事效率高很多,質量也好,則他的“解決問題/完成任務的能力”可能打4分,即“超出期望”。

個人對上一個考評周期的總結

(包括對工作、學習、生活等方面的總結)

個人的短期和長期規劃

(包括對工作、學習、生活等方面的短期和長期規劃)

管理者對其上一個考評周期的總結,對下一個考評周期的期望

(包括對工作、學習等方面的總結,以及對下一個考評周期的期望)