完全無人駕駛還有多遠?答案取決于傳感器技術的發展

近年來,新能源汽車不斷涌現,銷量也在持續上升,特斯拉、蔚藍、小鵬汽車等新能源汽車品牌漸漸被我們所熟知。許多新能源汽車的主要賣點除了優異的汽車性能外,智能化也是各家廠商一個重要的競爭領域。

要實現智能化,需要大量傳感器的配合!普通家用汽車內含有近百個傳感器,豪華轎車上多達200個。而以自動駕駛為目標的智能電動汽車,需要多少傳感器來支撐呢?

我們先來了解一下自動駕駛系統的結構,包含三個方面,分別為感知層、決策層和執行層。以特斯拉和WAYMO兩種智能駕駛感知層解決方案為例。

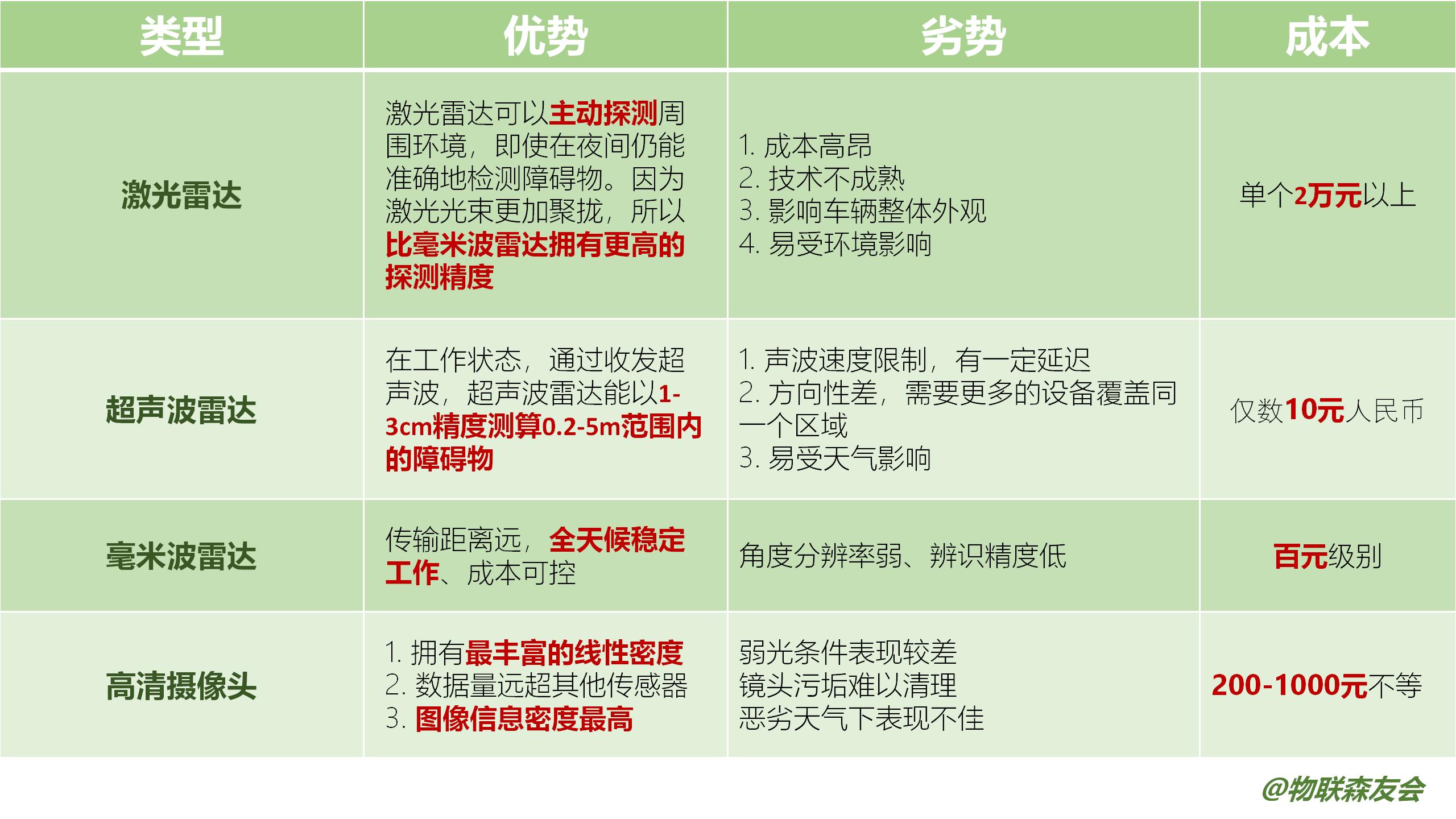

可以發現,自動駕駛系統的感知層都是以攝像頭、激光雷達、超聲波雷達和毫米波雷達進行搭配使用。但每種傳感器元件又因原理的不同,成本、性能、應用面上有很大的差別。

通過上述分析,可以發現這些自動駕駛傳感器或多或少存在一些盲點,此時就需要將各類傳感器相互融合,進行重疊和數據融合。例如,當攝像頭在弱光環境時,雷達可以輔助完成自動駕駛的感知功能。

在上述產品中,最有前景的當屬車載攝像頭。

據 ICVTank 數據,2020 年車載攝像頭價格帶芯片及算法前視攝像頭1000元左右,無芯片500萬像素僅200元,未來這一價格有望進一步下降,并將推動車載攝像頭覆蓋率和單車配置數量提升,隨著ADAS和自動駕駛的逐步深入,預計未來車載攝像頭市場規模仍保持高速增長,全球車載攝像頭市場規模將有望在2025年達到270億美元。

當然,除此之外,GPS和IMU也是自動駕駛重要的輔助技術,GPS定位系統大家很熟悉,但IMU可能會有些陌生。它的中文名叫慣性測量單元,通常由陀螺儀、加速度計和算法處理單元組成,通過對加速度和旋轉角度的測量得出自體的運動軌跡。

車輛在行駛的過程中,并非所有時間都能收到良好的GPS信號,而且有時候信號不良時,汽車在定位系統中的位置會突然變化。在這個時候,IMU就可以驗證GPS的信息是否正確,并可以在信號消失的短時間內實現短期導航。

拿上網課來舉例,GPS相當于遠程教師,可以為你提供專業引導,而IMU相當于你邊上的監督人,看你是否在網絡不通暢時還在繼續學習,在斷網時監督你繼續學習。當然這樣的舉例可能不太恰當,但總的來說就是線上和線下雙重驗證。

一輛電動汽車自動駕駛系統需要多少傳感器來完成?

以目前的市場解決方案來看,不同廠商根據自己的汽車價格定位有不同的策略。不過各種傳感器相互配合的趨勢是存在的,無論是激光雷達、超聲波、毫米波、攝像頭還是GPS、IMU、加速度計、陀螺儀都是電動汽車自動駕駛必備的傳感器。

國內廠商在這些傳感器的制作上相對國外的優秀廠商還有一定差距,但也有某些特定領域涌現了速騰聚創、大疆、華為、深迪半導體等企業,在不斷進步。

我國作為智能汽車最大的消費市場,自動駕駛的落地實施需要中國企業的配合和參與,其中的傳感器研發也需要中國企業的完善。希望未來,我們有更加安全、方便的自動駕駛方案。