圖靈獎得主Bengio的AI公司,都不得不「2折出售」了

本文經AI新媒體量子位(公眾號ID:QbitAI)授權轉載,轉載請聯系出處。

曾被估值12億美元,如今僅以2.3億美元被拋售。

甚至,在調整和支出后,談妥的最終價可能只有1.95億美元。

這是Yoshua Bengio、Jean-FrancoisGagné等人聯合成立的公司Element AI,曾獲來自微軟、英特爾、麥肯錫、加拿大政府等大型機構約2.6億美元的4輪融資。

作為2016年10月才成立的AI獨角獸、曾經最大的AI初創公司之一,Element AI的最終價值卻只有預估的2折。

據加拿大《環球郵報》獲得的機密文件顯示,這家公司在出售自己時已“身無分文”:

資金和期權都用光了。

即使有著圖靈獎得主、深度學習“三巨頭”之一Yoshua Bengio的名聲加成,也無法挽回這家AI公司的價值消融。

從12億美元跌落至2.3億美元,期間發生了什么?

AI人才收購

據加拿大《環球郵報》獲得的機密文件顯示,Element AI將自己出售給硅谷軟件公司ServiceNow時,不僅沒能履行早期承諾,也難以再籌集資金。

而且從ServiceNow這次收購的目的來看,它們想要的并不是Element AI的業務。

這次收購的重點,僅僅在于獲得技術人才和AI能力。

一位ServiceNow的發言人證實,這次的全面收購,會保留Element AI的大部分人才,包括AI科學家和從業人員,但整合需求后將關閉其現有業務。這位發言人表示:

我們希望在交易完成后,減少大部分Element AI的客戶。

為什么會導致這樣的結果?

《環球郵報》認為,這家公司大肆招聘頂尖人才、大量進行宣傳投資的行為,與它建立軟件業務的初衷背道而馳。

為了建立起創始人所宣稱的“超級信譽”,Element AI曾經招聘了一大批加拿大和國外的頂尖人才,并開設了全球辦事處,甚至包括一家用于實現“AI向善”(AI for Good)的英國公司。

目前,這家提供無償服務的英國公司,員工人數已擴大到500人。

不僅如此,Element AI在宣傳方面進行了大量投資。它僅僅在成立9個月后,就籌集了1.02億美元的風險投資,不到4年時間里,這家公司已經融資約2.6億美元。

與拿到融資后踏實做業務相反,這家公司背后卻在偷偷地推銷自己。

《環球郵報》表示,這家公司除了發起私募以外,還曾于2018年12月,要求財務顧問Allen&Co LLC幫助其尋找潛在買家。

相比于大肆招聘和宣傳,這家公司的實際盈利也并不可觀。

據德勤統計,到今年11月下旬,Element AI的年收入僅為1000萬至1200萬美元。

德勤在估值Element AI的時候甚至認為,這家公司在2019年融資時的價值僅為7600萬美元,今年更是縮水至4500萬美元。

那么,Element AI的實際業務,究竟是什么呢?

Element AI是一家怎樣的公司?

Element AI于2016年10月,在加拿大蒙特利爾成立人工智能企業(微軟等領銜創投),至今已有4年之久。

根據其官網發布的消息,它要做的事情就是:

讓人類和機器更加協同地工作。

然而比起使命來說,更讓人吸睛的,是它在短短幾年時間里的融資速度。

根據Chrunchbase數據顯示,僅在成立半年多后,即2017年6月,便攬獲了騰訊、英特爾、Data Collective等企業拋出的“橄欖枝”,拿到高達1.02億美元的A輪融資。

隨后還有加拿大政府提供的500萬美元的支持,以及2019年9月的2億加元的B輪融資。

這讓Element AI迅速躋身“全球最大獨角獸”之一,估值一路飆升至12億美元。

為什么能在如此短時間內,融到這么的資金?

明星團隊是核心的原因。

首先其創始人之一,是我們熟知的“深度學習三巨頭”之一的Yoshua Bengio。

他的存在,無疑對Element AI的科研能力,打上了一個“硬核”標簽。

此外還包括人工智能專家Nicolas Chapados、Jean-François gagné、Anne Martel等眾多大咖的加盟。

加之Bengio除本人之外,其領導的蒙特利爾MILA實驗室,是世界上數一數二的深度學習學術社區。

如此看來,團隊實力、擁有的智庫,這塊是拿捏到位了。

其次,是業務方向。

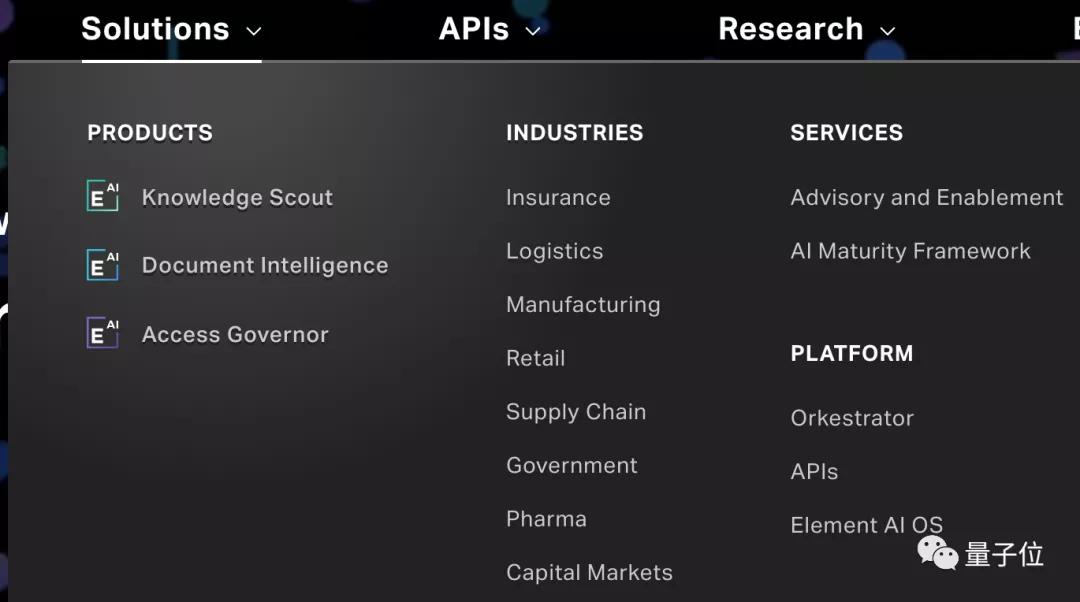

從官網所提供的公司能力來看,主要聚焦在了“人工智能戰略咨詢”、“專家匹配”和“AI-as-a-Service”(AIaaS)。

換言之,Element AI要做的事情,像是人工智能領域界的“麥肯錫”。

例如目前已經提出的一個產品Knowledge Scott,其目的就是將“數據轉換為知識”,以此來達到提高工作效率的目的。

包括其他兩款產品Document Intelligence和Access Governor,也是基于對數據的深度挖掘,來應對業界的需求。

嗯,是有點“數字化轉型”的味道了。

……

但實際結果,剛才也講到了,其實是失敗的,畢竟連Bengio本人都否定了Element AI的價值。

更有Reddit網友評論說,“能在如此駕馭炒作的浪潮,讓人震驚”。

但這件事情令人唏噓的一點是,竟然連深度學習三巨頭之一的Bengio帶頭,也能讓其公司走至今天這一步:

這些人得到了世界上所有的資源,擁有瘋狂的早期融資,有背后的頂級人才庫(MILA),有世界上最支持風險投資的政府之一。但卻成為了一個笑話。

然而,細想一下,類似Element AI這樣的事情,還真并不少見。

AI炒作巔峰已過去?

“三年半虧損23億”、“四年虧損73億”、“研發投入偏低”、“毛利率低”……

這是部分AI獨角獸公司在披露招股書后,外界對于AI公司營收難的感嘆。

自2019年以來,即使當初的“AI四小龍”,已有3個正式啟動了IPO計劃,但市場對于AI獨角獸們“估值過高”、“盈利能力不足”的質疑仍然存在。

現在,即使是昔日深度學習“三巨頭”之一所成立的公司Element AI,也逃不過被拋售的命運。

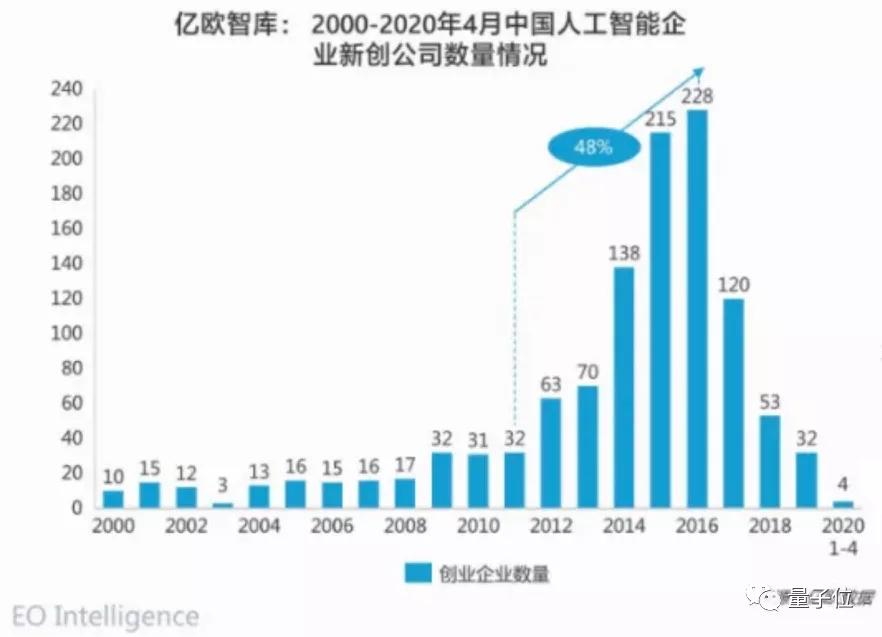

據億歐智庫統計,自2012年起,中國人工智能創業熱潮啟動,至2016年達到頂峰,隨后創業數量逐漸降低。

到2020年,AI新創企業僅為2019年的12.5%,AI窗口期正在迅速關閉。

△圖片來源于億歐智庫

從投資角度來看,中國AI私募投資熱度在2017-2018年達到頂峰后,投資頻次和額度也開始逐年回落。

億歐智庫預測,2020年全年投資頻數,將回縮至2019年全年水平的50%~70%。

△圖片來源于億歐智庫

隨著窗口期的縮窄、私募投資趨于飽和,AI行業的“冷靜期”也悄然而至。

現在的AI公司,也正面臨“重估”和“清算”的命運。

再回看“AI四小龍”,從最初一同進軍人工智能視覺算法,到如今早已細化向不同的賽道,尋找差異化的商業落地模式和發展空間。

依圖自研芯片“求索”的正式商用、落地,此后提出“算法即芯片”的概念,在造芯之路上前行。

曠視在招股書中,屢屢提及“解決方案”、“AIoT”等物聯網概念,致力于在這一方向走出新道路。

商湯已被貼上了“算法工廠”的標簽,將自己的AI能力推及到千行百業中。

而云從,則已經演變成了一家操作系統公司,專攻人機協同操作系統。

……

面對AI公司商業化落地難、盈收難的問題,吳恩達就曾經在公開場合表示:

團隊建設不能僅依靠明星工程師,而是要建立一個完善的、跨學科、跨職能的團隊。

而Element AI的先例,也已經很好地說明了這一點:人工智能企業,已經逐漸從早期技術驅動,逐漸向商業化驅動發展。

而場景的適配性,也將成為AI落地的關鍵環節。