讓神經網絡訓練速度加快4倍!谷歌大腦團隊提出“數據回送”算法

在摩爾定律的暮色中,GPU 和其他硬件加速器極大地加速了神經網絡的訓練。但是,訓練過程的前期階段(如磁盤讀寫和數據預處理)并不在加速器上運行。隨著加速器的不斷改進,這些前期階段所花費的時間將逐漸成為訓練速度的瓶頸。谷歌大腦團隊提出了“數據回送(data echoing)”算法,它減少了訓練前期階段的總計算量,并在加速器上游的計算占用訓練時間時加快訓練速度。“數據回送”復用訓練前期階段的中間輸出,以利用閑置的計算空間。作者研究了在不同任務、不同數量的回送以及不同批尺寸時數據回送算法的表現。在所有的情況下,至少有一種數據回送算法可以用更少的上游計算達到模型的基線性能。在部分情況下,數據回送甚至可以將訓練速度提升 4 倍。

1、引言

在過去的十年中,神經網絡的訓練速度得到了極大的提升。研究人員能夠使用更大的數據集訓練更大的模型,并更快地探索新的想法,顯著提高了模型的表現性能。隨著摩爾定律的失效,通用處理器的速度已經不能滿足要求,但特定的加速器通過優化特定操作得到顯著的加速。例如,GPU 和 TPU 優化了高度并行的矩陣運算,而矩陣運算正是神經網絡訓練算法的核心組成部分。

然而,訓練一個神經網絡需要的不僅僅是在加速器上運行的操作。訓練程序需要讀取和解壓縮訓練數據,對其進行打亂(shuffle)、批處理,甚至轉換或增強操作。這些步驟需要用到多個系統組件,包括 CPU、磁盤、網絡帶寬和內存帶寬。這些通用操作涉及的組件太多,為它們設計專用的加速硬件是不切實際的。同時,加速器的改進遠遠超過了通用計算的改進,并且在加速器上運行的代碼只占用整個訓練時間的一小部分。因此,如果想使神經網絡訓練地更快,有以下兩個方法:(1)使非加速器工作地更快,或(2)減少非加速器所需的工作量。選項(1)可能需要大量的工程工作或技術探索,給系統增加太多的復雜性。因此,作者將重點放在選項(2)上,探索減少訓練前期階段的工作量的方法。

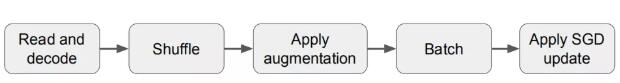

神經網絡的訓練過程可以看作是一個數據流程,需要對計算進行緩沖和重疊。例如,圖 1 顯示了小批次隨機梯度下降(SGD)及其變體的典型訓練流程,這是訓練神經網絡的標準算法。訓練程序首先讀取和解碼輸入數據,然后對數據進行 shuffle,應用一組轉換操作來增加數據,并將數據分成不同批次。最后,通過迭代更新網絡參數降低損失函數值;此階段稱為“SGD 更新”。由于任何流程階段的輸出都可以緩沖,因此不同階段的計算互相重疊,最慢的階段將占用主要的訓練時間。

圖 1 經典神經網絡訓練流程圖

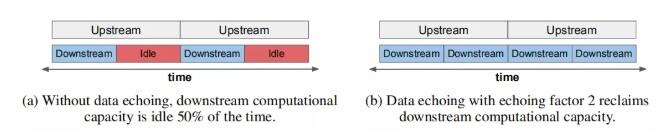

圖 2 數據回送插入點的上游和下游的覆蓋計算時間

在這篇論文中,作者研究如何通過減少訓練前期部分的時間來加速神經網絡訓練(圖 2a)。作者將訓練過程中第一部分的輸出重復用于多個 SGD 更新,以利用空閑計算能力。這類算法稱為 “數據回送”(data echoing),每個中間輸出被使用的次數稱為 回送因子(echoing factor)。

數據回送算法在訓練流程中的某個位置(SGD 更新之前)插入重復階段。如果上游任務(重復階段之前)花費的時間超過下游任務(重復階段之后)花費的時間,算法將回收下游閑置的計算能力,并提高模型的 SGD 更新率(圖 2b)。通過改變插入點、回送因子和 shuffle 程度,可以得到不同的數據回送算法。

要點

- 在不同的數據集和模型結構上,數據回送在取得競爭性表現的同時減少了上游計算量;

- 支持大范圍的回送因子;

- 有效性取決于訓練流程中的插入點;

- 數據回送可以從回送后的 shuffle 中獲益;

- 數據回送與調優的基線模型取得相同的錯誤率。

2 、數據回送

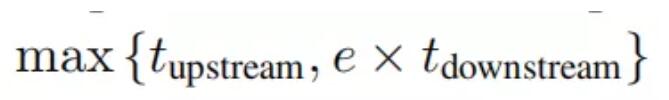

其中 tupstream 是回送上游所有階段所用的時間,tdownstream 是回送下游所有階段所用的時間,e 是回送因子。假設 tupstream≥tdownstream,這是使用數據回送的主要動機。如果用 R=tupstream/tdownstream 表示上下游處理時間之比,那么完成一個上游步驟和 e 個下游步驟的時間對于從 e 到 R 的所有回送因子都是相同的。換句話說,額外的下游步驟是“無消耗的”,因為它們使用的是空閑的下游計算能力。

使用數據回送時,減少的訓練時間取決于上游步驟和下游步驟之間的比重。一方面,由于重復數據的價值可能低于新鮮的數據,數據回送可能需要更多的下游 SGD 更新才能達到預期的表現。另一方面,每個下游步驟只需要 1/e(而不是 1)個上游步驟的時間。如果下游步驟增加的數量小于 e,上游步驟的總數(以及總訓練時間)將減少。R 代表數據回送的最大可能加速,如果 e=R,并且重復數據和新數據價值相同,則可以實現最大加速。

考慮到訓練過程中的每個操作都需要一些時間來執行,如果在 SGD 更新之前應用數據回送,R 能取最大值,但這將導致每個 epoch 多次使用同一批數據。然而,如果想在上游步驟和下游步驟之間找到更有利的權衡,更好的方式是較早的插入回送數據。

不同插入點的數據回送:

批處理前或批處理后的回送: 批處理前的回送是指數據在樣本級別而不是批級別進行重復。這樣增加了相鄰批次不同的可能性,但代價是不能復制一批內的樣本。批處理前回送的算法稱為 樣本回送(example echoing),批處理后回送的算法稱為 批回送(batch echoing)。

數據增強前或數據增強后的回送: 數據增強前的回送允許重復數據進行不同的轉換,能使重復數據更接近新數據。

數據回送的表現也受回送階段后 shuffle 程度的影響。在適用的情況下,作者將 shuffle 作為緩沖區。緩沖區越大,shuffle 程度越高,訓練算法能夠近似于將整個訓練集加載到內存中。

3、 實驗

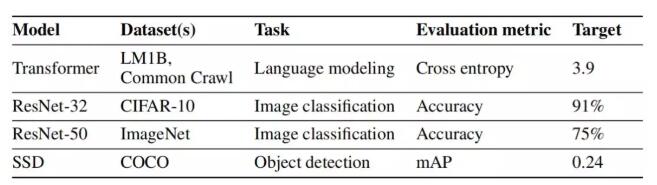

作者在兩個語言建模任務、兩個圖像分類任務和一個目標檢測任務上驗證了數據回送的效果。對于語言建模任務,作者在 LM1B 和 Common Crawl 數據集上訓練了 Transformer 模型。對于圖像分類任務,作者在 CIFAR-10 數據集上訓練了 ResNet-32 模型,在 ImageNet 數據集上訓練了 ResNet-50 模型。對于目標檢測任務,作者在 COCO 數據集上訓練了 SSD 模型。

論文研究的主要問題是數據回送是否能夠加速訓練。作者用達到訓練目標所需的“新鮮”樣本數量衡量訓練時間。因為新樣本的數量與訓練流程中上游步驟的數量成正比,因此,在回送因子小于或等于 r 時,新樣本的數量與實際時間亦成正比。

表 1 任務總結

對于任務,作者運行了一組沒有數據回送的初始實驗,并且調整參數以在實際計算預算內獲得最佳的性能。作者選擇了比初始實驗中觀察到的最佳值稍差的目標值。目標的微小變化并不會影響結論。表 1 總結了實驗中使用的模型和目標值。

對每個實驗,作者獨立調整學習速率、動量和其它控制學習速率的參數。作者使用準隨機搜索來調整元參數。然后選擇使用最少的新樣本達到目標值的試驗。作者在每個搜索空間重復這個元參數搜索 5 次。實驗結果中的所有圖都顯示了這 5 次實驗所需的新樣本的平均數,用誤差條表示最小和最大值。

實驗評估了在標準神經網絡訓練流程中添加數據回送的效果。作者實驗了三種不同的數據回送:數據增強前的樣本回送,增強后的樣本回送,以及批回送。

3.1 數據回送可減少訓練所需的新樣本數量

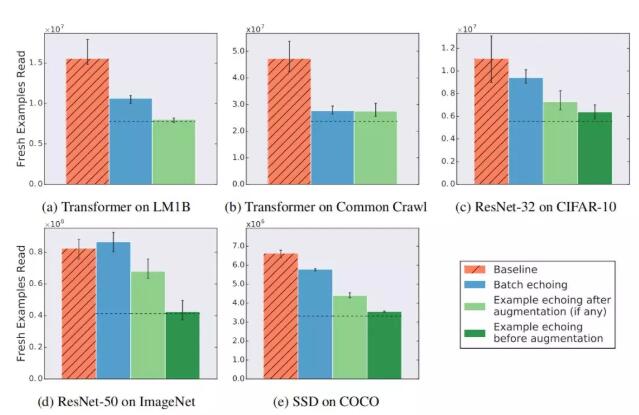

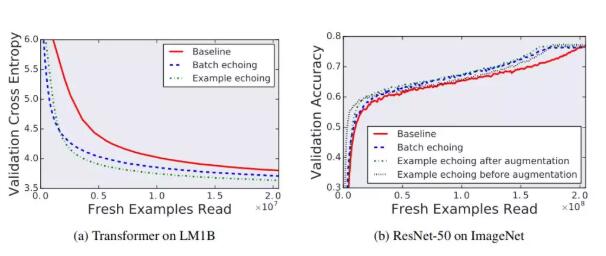

圖 3 顯示了表 1 中所有任務的數據回送效果,回送因子為 2。除一種情況外,所有情況下數據回送達到目標性能所需要的新樣本數更少。唯一的例外(ResNet-50 上的批回送)需要與基線相同數量的新樣本——說明數據回送雖然沒有帶來好處,但也不會損害訓練。在訓練中插入回送越早,所需的新樣本就越少:與批回送相比,樣本回送需要的新樣本更少,并且數據增強之前的回送需要的新樣本比增強之后回送需要的新樣本更少。對于 ResNet-50 或 SSD,沒有觀察到數據回送和批歸一化之間的任何負交互作用。

圖 3 回送因子為 2 時,數據回送降低或不改變需要達到目標性能的新樣本數量。點劃線表示重復樣本與新樣本價值相同時的期望值。

3.2 數據回送可以縮短訓練時間

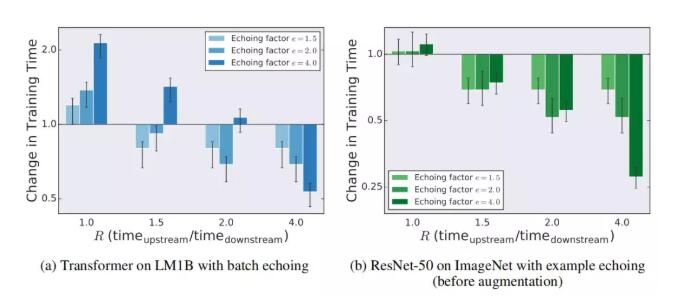

圖 4 顯示了不同的 R 值(上下游處理時間的比例)對應不同的回送因子 e 的訓練時間變化。如果 R=1,數據回送會增加,或不像預期的那樣顯著縮短訓練時間。如果 R>1,e≤r 的任何設置都能縮短訓練時間,設置 e=R 可以最大程度地縮短訓練時間。設置 e>R 不會縮短 LM1B 數據集上 Transformer 的訓練時間,但它確實為 ImageNet 上的 ResNet-50 提供了加速。這些結果表明,圍繞 e=R 的最佳值附近的回送因子,數據回送可以縮短訓練時間,尤其是 e≤R 的設置。

圖 4 不同 R 值對訓練時間變化的影響

3.3 在回送因子的合理上限內,數據回送是有效的

圖 5 顯示了 Transformer 在 LM1B 上訓練時,回送因子高達 16 的影響。批尺寸為 1024 時,最大有效回送因子介于 4 和 8 之間;超過此值,所需新樣本的數量就會大于較小回送因子所需的樣本數量。隨著回送因子的增加,所需的新樣本數量最終會超過基線,但即使是一個大于 16 的回送因子,所需的新樣本仍然比基線少得多。批尺寸為 4096 時,最大有效回送因子甚至大于 16,這表明較大的批尺寸支持更大的回送因子。

圖 5 回送因子上限為 16 時,樣本回送減少了所需新樣本的數量。點劃線表示重復樣本與新樣本價值相同時的期望值。

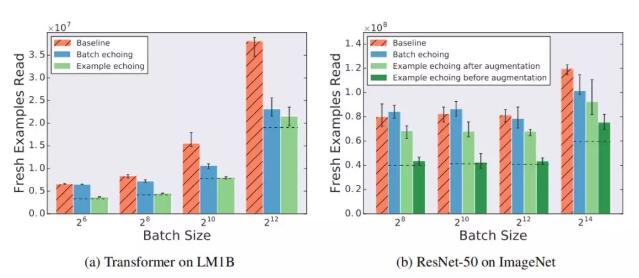

3.4 批尺寸的增加對數據回送的影響

對于較大的批尺寸,批回送的性能更好,但樣本回送有時需要更多的 shuffle 操作。圖 6 顯示了回送因子為 2 時,不同批尺寸的效果。隨著批尺寸的增加,批回送的性能相對于基線保持不變或有所提高。這種影響是有道理的,因為隨著批尺寸接近訓練集的大小,重復的批數據會接近新的批數據,因此,在限制范圍內,批回送必須通過回送因子減少所需的新樣本數量。另一方面,圖 6 顯示了隨著批尺寸增加,樣本回送的性能相對于基線的要么保持不變,要么變差。這是由于隨著批尺寸的增加,每批中重復樣本的比例也隨之增加,因此實際中,批尺寸較大的樣本回送的表現可能更像較小的批尺寸的表現。較小的批尺寸可能會增加所需的 SGD 更新步數,這可以解釋圖 6 中的樣本回送結果。增加重復樣本的亂序數量(以增加內存為代價)可以提升較大批尺寸時樣本回送的性能,因為降低了每批中重復樣本的概率。

圖 6 隨批尺寸增加,批回送的表現相對于基線保持不變或有所提升,而樣本回送的表現相對于基線保持不變或有所降低。點劃線表示重復樣本與新樣本價值相同時的期望值。

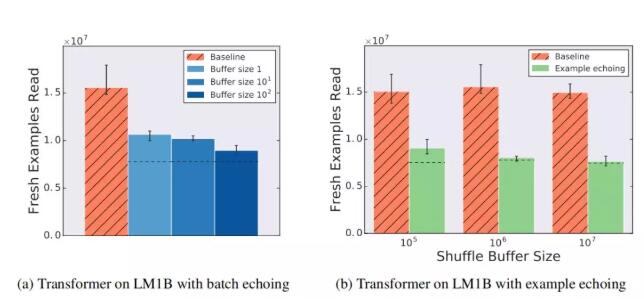

3.5 Shuffle 程度越高,數據回送表現更好

圖 7 顯示了增加數據回送的 shuffle 緩沖區大小(以增加內存為代價)的效果。雖然之前的所有批回送實驗中沒有 shuffle 操作,但如果重復批處理被打亂,批回送的性能會提高,而更多的亂序數量會帶來更好的性能。同樣,樣本回送的性能也隨著 shuffle 緩沖區大小的增加而提高,即使它對基線沒有幫助。這是因為如第 3.4 節所述,更多的亂序數量降低了每批數據中重復樣本的可能性。

圖 7 shuffle 程度越高,數據回送的效果越好

3.6 數據回送不損害表現性能

盡管人們可能擔心重復使用數據可能會損害最終的表現性能,但實驗中沒有觀察到任何類似情況。為了進一步證明數據回送不會降低解決方案的質量,作者在 LM1B 上使用 Transformer 進行了實驗,在 ImageNet 上使用 Resnet-50 進行了實驗,在固定新樣本數量下找到最佳可實現性能。圖 8 顯示了在每個實驗的訓練過程中,數據回送在任何一點上都達到了最佳的性能。所有的數據回送變體都至少實現了與兩個任務的基線相同的性能。

圖 8 訓練中的獨立試驗達到了最佳效果

4 、結論

數據回送是提高硬件利用率的一種簡單策略。盡管先前研究人員擔心重復數據的 SGD 更新是無用的,甚至是有害的。但是對于實驗中的每一項任務,至少有一種數據回送方法能夠減少需要從磁盤讀取的樣本數量。

數據回送是優化訓練流程或額外上游數據處理的有效替代方案。盡管訓練加速取決于模型結構、數據集、批尺寸以及重復數據的 shuffle 程度,但將回送因子設置為上下游處理時間的比率可以最大限度地提高潛在的加速速度,并在實驗中取得了良好的效果。隨著專業加速器(如 GPU 和 TPU)的改進速度繼續超過通用計算的改進速度,數據回送以及類似的策略將成為神經網絡訓練工具包中越來越重要的組成部分。