BAT前景如何? 關鍵看其B端表現

行業觀察

不久前,我國互聯網界的“三巨頭”——BAT 先后公布了最近一個季度的財報。

從財報結果來看,可謂是有人歡喜有人憂。

阿里巴巴走勢強勁,在該財季收入達 934.98 億元,同比增長達 51%;凈利潤為 201 億元,同比增長 42%。騰訊的表現也同樣搶眼,財報顯示,騰訊實現營業收入 854.7 億元,同比增長 16%;凈利潤 272.1 億元,同比增長 17%。

相比阿里巴巴和騰訊,百度的表現就不那么好看了。財報顯示,百度在本季度營收為 241 億元,同比增長 15%。在營收增長的同時,百度卻出現了自 2005 年以來的***季度虧損,虧損達 9.36 億元。

從營收和利潤情況可以看出,BAT 的走勢已出現了明顯的分化。阿里巴巴和騰訊的“兩極”格局延續,而百度似乎有掉出***陣營的可能。那么,“三巨頭”未來的走勢會如何?我國互聯網版圖又將發生怎樣的變化?

C端“天花板”顯現,B端將是未來

現在互聯網發展的整體趨勢如何?在筆者看來,其最重要的特征,就是消費互聯網(C端)趨于飽和,而產業互聯網(B端)的機會逐步顯現。

在過去很長一段時間里,我國的互聯網經濟都是靠消費互聯網推動的。我國的人口基數十分龐大,而迅速普及的互聯網則將龐大的人口基數轉化為源源不斷的新用戶。這些增量是支撐整個消費互聯網增長的重要動力來源。一個企業,只要它的產品能不斷吸引新用戶、獲取流量,其業務就能實現迅速增長。

然而,最近幾年,這種發展模式卻遇到了很大的挑戰。雖從總量上來看,我國互聯網用戶總量還在持續增加,但其增長的“天花板”已經顯現。數據顯示,2016 年我國移動互聯網的月活躍用戶數凈增量為 1.54 億,而到 2017 年這一數字就驟降至 0.64 億,到 2019 年這一數字進一步降至 0.56 億。

互聯網用戶量漲幅下降,這意味著互聯網企業借由不斷攀升的用戶數獲取巨大流量,然后將流量變現的傳統商業模式遭遇了挑戰,“流量為王”的時代正走向終結。有研究顯示,現在阿里巴巴、京東等傳統電商的獲客成本已超 300 元/位,但在幾年前,這一成本只有幾元或幾十元。而在廣告、社交等領域,獲客成本驟增的問題也同樣凸出。這意味著,對企業來說,如今想再簡單依靠“流量紅利”來實現自身的增長已相當困難。

那么,在此背景下,互聯網企業該怎么辦呢?那就是將戰略的重心從消費互聯網轉向產業互聯網,把在C端失去的利潤增量,從B端賺回來。

2018 年,騰訊首先提出把未來的業務重心轉向產業互聯網,這一設想很快就得到了包括百度在內的眾多互聯網公司的支持。阿里巴巴雖未在公司層面明確對產業互聯網進行表態,但在業務層面,它卻表現出了對產業互聯網的高度重視。目前互聯網巨頭也都在調整組織架構,把更多資源投入到B端。

發力產業互聯網,“云”成重要支撐

雖然最近一個季度的財報只能提供很少的信息,但依靠這些信息,我們多少可一窺 BAT 在產業互聯網上的布局。

以騰訊為例。其財報顯示,在 2019 年***財季,“金融科技及企業服務”的收入為 217.89 億元,同比增長 44%,占其收入總額的 25%。而在 2018 年,騰訊的這塊業務收入只有 151.82 億元,只占總營收的 21%。從增速上來看,“金融科技及企業服務”這塊業務營收的增速要遠遠快于增值服務、網絡廣告等傳統業務。這樣的此消彼長,充分反映了騰訊轉向B端的決心。

再看阿里巴巴。在公布財報的同時,阿里巴巴還公布了一組數據:2500 萬淘寶企業用戶會員受惠于阿里經濟體;700 萬企業通過釘釘進行數字化升級……所有的這些,都體現出了阿里巴巴布局B端的雄心。

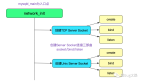

更值得注意的是,在全面進軍B端業務的同時,阿里巴巴還有雄厚的技術實力作為支撐。這個支撐就是其云計算技術。據***統計數據,阿里巴巴已位列亞太云計算市場的***,其市場份額達到了 19.6%。發達的云實力,讓阿里巴巴在未來比競爭對手可能獲得更多的先機。

***再看百度。總體上看,百度的表現遠不及騰訊和阿里巴巴,這主要受制于其廣告等傳統業務的下降。但與此同時,百度也展現了一些亮眼之處,比如作為進軍B端的重要基礎——云業務。

據 2019 年***財季的財報,百度在該季度營收 241 億元,同比增長 15%,剔除分拆業務對收入的影響,同比增長 21%。這一數字表明,雖從短期來看,百度確實陷入了增長的低潮,但這并不說明它已完全喪失了競爭力。若它能借好產業互聯網的東風,成功在B端發力,那么在未來重振雄風,或許還有不小的可能。(作者系《比較》雜志研究部主管)