Nature:為啥室溫超導支棱不起來

引發全球熱議的LK-99風波告一段落后,Nature的一篇資訊頭條再次提及了“室溫超導”。

盡管對超導的熱情一直不減,但隨著一次又一次被證偽,人們很難不對“室溫超導”慎之又慎。

Nature的這篇文章,用一名研究者的真實經歷,剖析了背后的原因。

圖片

圖片

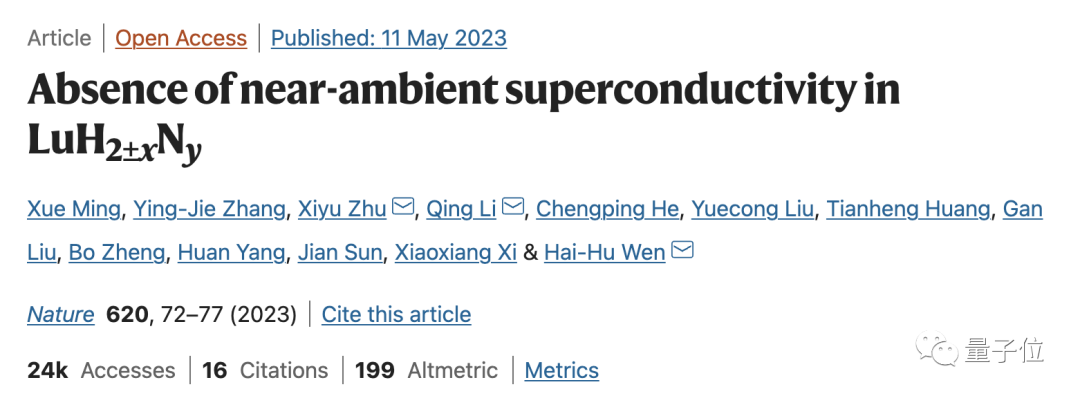

這篇文章的原標題是“為什么室溫超導總被質疑”,看上去好像是一則評論。

但實際上文章卻在“講故事”,主人公是美國羅切斯特大學的物理學家Ranga Dias。

就是三月份引發美國物理學會會議現場爆滿的那位宣布發現新“室溫超導材料”的學者。

圖片

圖片

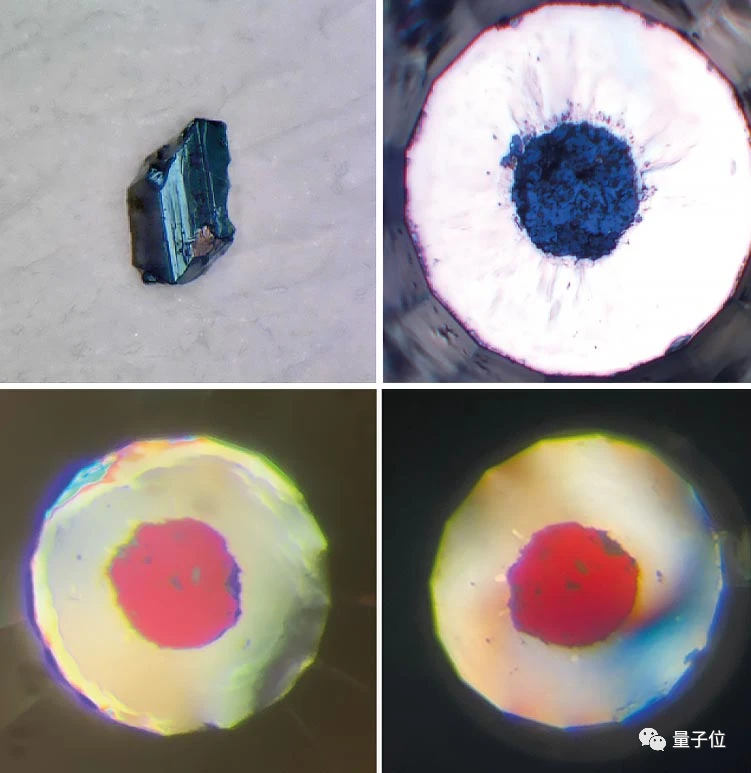

Dias團隊聲稱研發出的材料是一種名為亞氨基镥(LuNH)的氫化物,據稱在1GPa、21攝氏度下“有超導特性”。

圖片

圖片

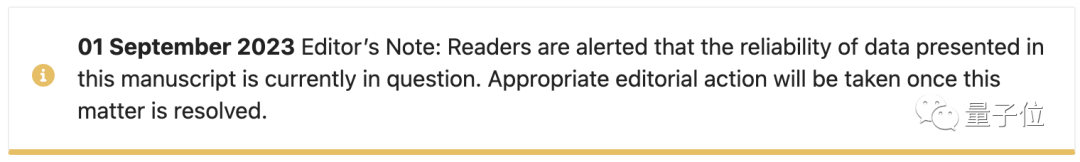

與LK99不同,Dias有關LuNH的論文發布后引發了大規模的質疑。

實驗復現失敗、作者不肯透露產物制備細節,Nature也向其中添加了“數據存疑”的注釋。

圖片

圖片

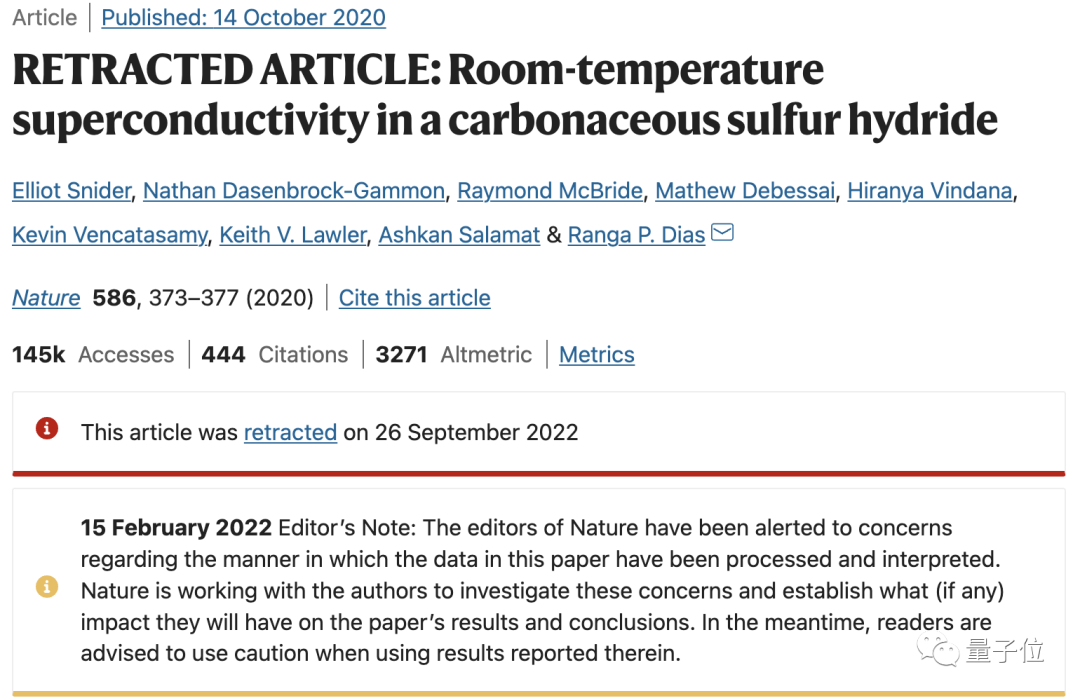

這已經不是Dias的論文第一次被質疑,該團隊此前就發布過一種氫化物“室溫超導”材料,最終以被撤稿結局。

僅一團隊復現“部分成功”

此前的撤稿經歷也許加深了人們的懷疑,但還是有不少團隊嘗試對Dias的實驗進行了復現。

不過結果并非如Dias所愿——這些復現實驗,基本都以失敗告終。

論文發布后兩個月,南京大學聞海虎教授的課題組就發布論文稱LuNH沒有顯示出超導特性。

圖片

圖片

與此同時,來自國內外多家高校和研究機構也紛紛對LuNH的“超導性能”進行了“打假”。

不過倒是有一個團隊聲稱成功復現了Dias的成果,但證據似乎并不充分。

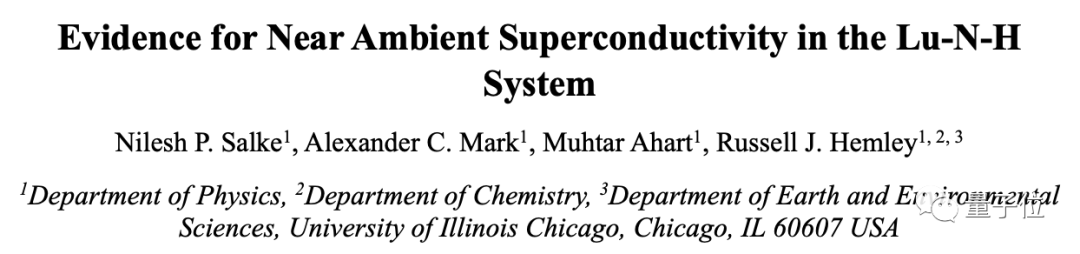

伊利諾伊大學芝加哥分校的Hemley團隊發布的一則論文顯示,在3℃左右觀察到了LuNH的電阻變化。

圖片

圖片

不過,專業人士表示,僅僅是電阻變化并不足以說明LuNH具有超導特性,何況論文中只有四個數據點。

德國馬普所的研究人員Alexander Drozdov更是說,這一結果可能是由于接觸不良導致的。

對于實驗復現的失敗,Dias的解釋是這些團隊“沒有足夠樣本、未進行足夠的測試”,但Dias卻沒有詳細公開試驗方案和樣品制備細節。

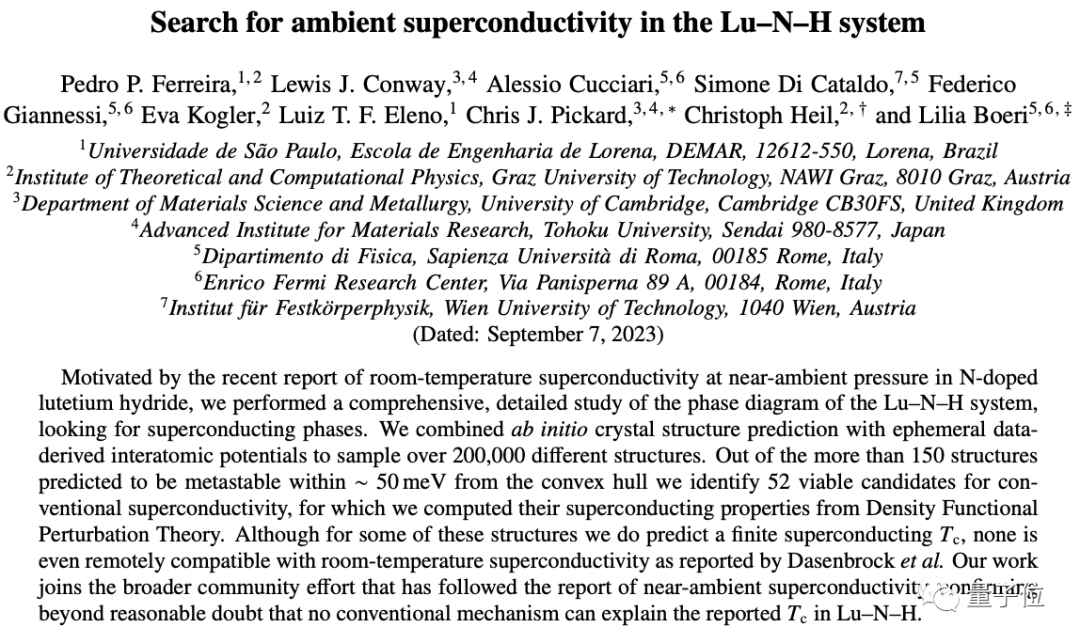

不僅是實驗沒能成功,LuNH在理論層面也飽受質疑。

羅馬第一大學的理論凝聚態物理學家Lilia Boeri告訴Nature,一些研究人員用計算機模擬了多種Lu、N和H原子的排列,但都未能從中觀察出室溫超導跡象。

圖片

圖片

作者屢陷學術丑聞

除了論文內容本身,Dias“學術不端”的“前科”或許也是他遭到懷疑的一個重要原因。

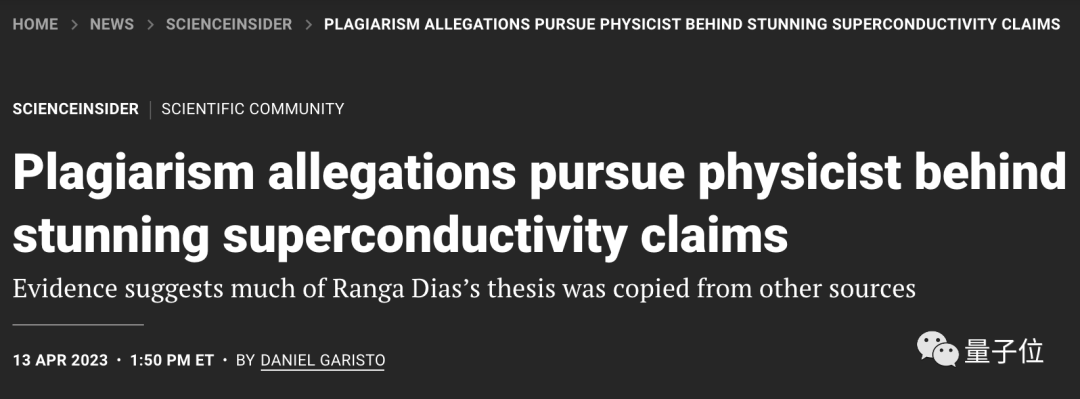

據Science雜志網站消息,今年有人指控Dias的博士論文抄襲了圣路易斯華盛頓大學的James Hamlin。

據悉,Dias的論文至少有6300個單詞(約占21%)與Hamlin的論文相同。

對此,Dias表示的確有部分內容“未明確標注來源”,但拒絕發表更多評論。

圖片

圖片

Dias被指控的學術不端行為,除了抄襲還有數據造假。

其中就包括Dias在2020年第一次發表的“室溫超導”論文(已被撤回)。

但撤稿之后,Dias所在的羅切斯特大學對此事進行了調查,結果是“沒有證據支持這些擔憂”。

圖片

圖片

無獨有偶,Dias在Physical Review Letters(PRL)發表的另一篇論文也被質疑造假。

PRL委托四名獨立審稿人對此事進行了調查,調查結果“令人信服地支持了數據捏造/偽造的指控”。

除了Dias自己,這篇論文的其他所有作者都簽字同意撤稿,但Dias依舊堅持稱結果沒有問題。

這些學術丑聞是真實存在還是另有隱情不得而知,但可以確定的是科學家們對于Dias研究的態度是越來越小心了。

參考鏈接:

[1]https://www.nature.com/articles/d41586-023-02733-z

[2]https://www.science.org/content/article/plagiarism-allegations-pursue-physicist-behind-stunning-superconductivity-claims