51CTO讀者成長計劃社群招募,咨詢小助手(微信號:CTOjishuzhan)

撰稿丨千山

在經歷過疫情三年后,中國公有云市場增速放緩的趨勢愈發明顯。但如今局勢變了。

被ChatGPT帶火的不止GPU,還有云。正如業內分析師所估測的,像ChatGPT這樣的系統每天的運營成本高達70萬美元。這正好證明了這樣一點:生成式AI的擁有和運行成本很高,而大量云資源的使用必不可少。

阿里云好像瞅準了這一時機,近日宣布了史無前例的大降價——核心產品價格全線下調15%至50%,價格調整將于五一后第一個周日(即5月7日)生效。一時間引起行業熱議。

圖源:阿里云官網 云產品調價 (aliyun.com)

從行業來看,中國云計算市場發展還處在中前期,市場規模和產業成熟度仍有待進一步提升。相較亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云等國外廠商,中國云廠商在市場份額和盈利能力方面均處于弱勢。

身處國內第一梯隊的阿里云為何選擇在這個時間節點來一波價格跳水?其背后有哪些考量?我們或許可以試著一探究竟。

1、“史上最大規模”降價的背后

對于此次降價,阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云智能集團CEO張勇表示:“阿里云致力于‘讓算力更普惠’,這次大規模降價是希望將技術紅利更多回饋給客戶和伙伴,持續降低用云成本,擴大云的市場空間。”

如上所言,降價旨在進一步提升云計算的市場滲透率,不過顯然不止于此。我們觀察到,這次降價發生在阿里巴巴宣布組織架構調整之后,在人事大變動的當口,“大降價”無疑是新官上任三把火的舉措之一,起到了制造聲量、安定軍心的作用,避免因人事調整導致的市場信心不足,穩定與客戶及合作伙伴的關系。

而且無論從阿里云自身的發展趨向還是從外部市場環境來看,這次降價都是事出有因。

一方面,國內云市場普遍面臨市場增速放緩的境況,阿里云不僅身處這一困境,還要應對來自天翼云、華為云等對手的強力威脅。

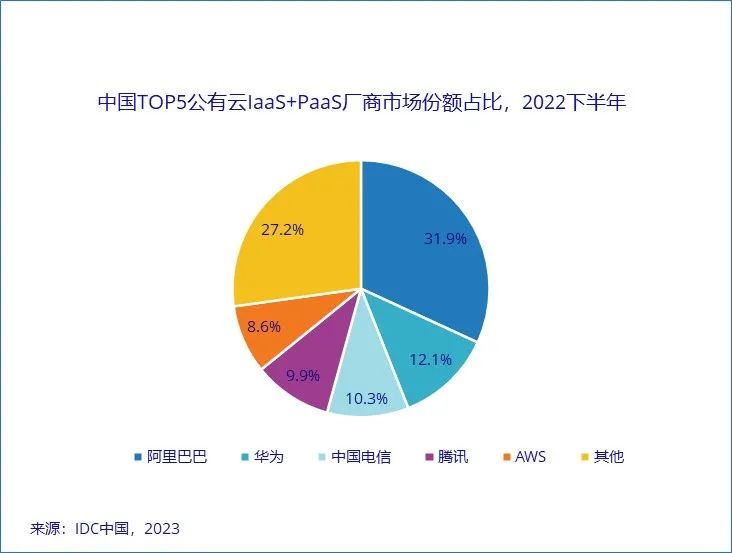

根據IDC發布的《中國公有云服務市場(2022下半年)跟蹤》報告,從IaaS+PaaS市場來看,2022下半年同比增長19.0%,與2021年下半年同比增速(42.9%)相比下滑23.9%,與2022上半年同比增速(30.6%)相比下滑11.6%,增速明顯放緩。

圖源:IDC https://www.idc.com/getdoc.jsp?cnotallow=prCHC50595423

從市場份額來看,在IaaS+PaaS市場,阿里云的排名盡管還是第一,但從去年同期的36.7%降到了31.9%,與之相對的,華為云市場份額從10.8% 增到12.1%,天翼云市場份額從8.9%增到10.3%。

事實上,早在2021年第一季度,阿里云增速放緩就已顯露端倪,官方披露的原因是“大客戶退租”。彼時各方猜測這一大客戶是字節跳動。正是在2021年,字節跳動官宣入局公有云市場。字節跳動選擇放棄阿里云轉而親身入場,無疑給阿里云業務帶來了重創。

據悉,阿里云曾為滿足字節跳動業務擴張需求采購了大量的CPU和存儲芯片,但是其退租導致相關產品的庫存大量積壓,讓供應鏈承壓甚重。合理懷疑這可能也是降價的誘因之一。

另一方面,ChatGPT引爆的人工智能風口、一系列AIGC應用的破圈給云廠商帶來了新的市場機遇。

人工智能的快速發展需要大量存儲和計算能力的支撐,使用這些資源比較經濟的方式就是通過公有云。提供AI服務并擁有基礎設施資源來支持這些服務的公有云提供商必將成為這波風口的第一批受益者。此次阿里云的大幅降價和開放核心產品的免費試用可能也是為搶占市場先機鋪路。

4月初,阿里云宣布自研大模型“通義千問”開啟企業邀測。阿里云智能集團CTO周靖人表示,未來,阿里云將推出多種參數版本的千問大模型,伙伴和企業可根據需求選擇不同模型規模的訓練服務,按token計價。專屬大模型云上推理可選擇按token計量計費的后付費模式或賬號權限+資源包的預付費模式。

2、人工智能浪潮下,云可以二次起飛

IDC指出,2022下半年,持續三年的疫情深刻影響著整體IT市場環境的發展,公有云市場企業用戶不穩定因素增加,上游企業預算縮減與建設周期的持續延長對公有云市場發展造成一定阻礙。

不過,在2022年年尾,ChatGPT的爆火意外成為了人工智能高速發展的序曲。同時AI的發展為云帶來了再次騰飛的機會。可以預見,來自AI領域的算力需求將成為云計算增長的主要動力來源之一。

摩根士丹利指出,公有云正從IaaS主導的1.0時代轉向PaaS主導的2.0時代。也就是說,越來越多的客戶會更看重如何確保大型企業在云上有效地運行以及公有云作為開發平臺的功能性。

不少AI初創公司選擇把模型開發這項“AI煉丹”的工作通過云來完成。以AIGC模型為例,從訓練到推理,其計算量和所需的算力在不同階段存在較大差異,因此,生成模型往往是通過云服務來開發的,不僅成本較低,算力保障也更有靈活性。

另外,就需求方來說,可以將AIGC視為某種云上的SaaS 軟件,只需要在使用時接入,無需自己訓練開發或自建機房,承擔一定的用云量或API服務費,就能夠將AIGC引入業務當中,實用且高效。

過去幾年AI商業化一直面臨落地難的困境。目前來看,AIGC的商業模式為AI ToB的發展提供了一種新解。“基礎產品+云服務”的模式就是個中典型。

各大廠商通過API提供基礎模型能力,將自身AI能力經由大量下游企業,嵌入到各行各業的應用場景中去,解鎖更多AIGC的產業價值,同時反哺企業自身的云服務、算法、技術解決方案,以期獲得更多增益。

在一眾云廠商中,微軟在這方面的布局可以說是當仁不讓的先驅。作為OpenAI的獨家算力供應商,微軟對AI領域客戶的需求有著更深刻的體察。而且通過對GPT系列模型的整合,微軟已經獲得了一大批新的商業應用,并取得了市場的廣泛認可。根據摩根士丹利對企業CIO的調研,微軟以壓倒性優勢成為“最有可能在接下來三年獲益最多的云服務商”。之前對OpenAI進行的巨額投資似乎很快就能作為收入和價值回到其手中。

隨著AI軍備競賽走向白熱化,作為算力支柱的公有云迎來2.0時代,身處其中的各大云廠商如何面對這一變化,國內公有云市場會迎來何種變數和挑戰,我們可以靜心以待。

3、風起之時,如何準備這場二次云爆炸

那么對于普通企業的IT決策者來說,這種變化意味著什么,又該如何應對呢?德勤咨詢首席云戰略官、被Information Week評為9位云先驅之一的David Linthicum給出了三點建議:

首先,就收益和影響而言,公共云使用的爆發式增長可能是好壞參半的。

一些云提供商可能會像阿里云一樣,降低價格,以搶占快速增長的云AI市場。在彼此信任的前提下,通過企業協議鎖定較低的價格是不錯的選擇。但是,也要警惕完全相反的情況。如果對云計算的需求增長過快,價格可能不降反增。

其次,無論價格是上漲、下跌還是保持不變,現在都是制定FinOps計劃的好時機。

不少企業會陷入某種盲區,誤以為上云必然帶來成本的降低。但其實上云超支、資源閑置浪費的情況比比皆是,完全違背降本增效的初衷。

根據全球云管理服務廠商RightScale于2021年調研所得的報告顯示,當下企業級用戶云支出的浪費高達30-35%。在費用支出方面,13%的企業每年在公有云上花費超過1200萬美元,而50%的企業每年花費超過120萬美元。

FinOps這個概念就是為此而生。和DevOps相似,FinOps也是一系列方法論的集合,其主要目的在于用云時盡量幫你省錢。無論公司體量如何,只要上云就有必要做成本優化。如果云使用者不了解如何有效地管理云使用,則云資源通常會被浪費。如果我們期望云使用迅速擴展,那么更好地管理云資源就尤為重要,這樣他們才能將優化的價值回報給業務。

最后,制定使用AI和云的計劃。

如今大多數企業會告訴你,他們可能會將生成式人工智能用于真正的業務應用程序。但是,這到底是出于跟風還是出于某種具體的業務策略,他們可能自己也無法判斷。如果無法確定使用的目的或者AI可能會返回多少價值,那么謹慎把握技術或業務的轉向。制定一個合理的計劃,為你的企業謀求技術實踐的最佳途徑才是上策。否則你可能會為試錯付出高昂的代價。

云的二次“爆炸”是一件好事嗎?它有好的一面和壞的一面。最好的建議是了解正在發生的事情,并制定策略來利用這種市場轉變。

參考鏈接:

https://www.idc.com/getdoc.jsp?cnotallow=prCHC50595423

https://www.infoworld.com/article/3694853/get-ready-for-exploding-cloud-growth.html

https://www.ithome.com/0/663/324.htm

https://www.zhihu.com/question/597850186