CPU行業專題:國產替代空間及格局

1. CPU 是PC及服務器的大腦

1.1. CPU 是計算機的核心配件

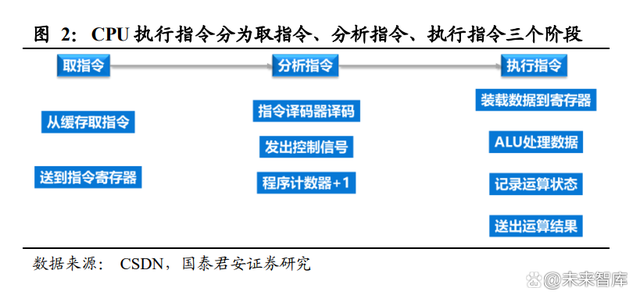

中央處理器 CPU(Central Processing Unit)作為 PC及服務器的大腦, 是計算機的運算和控制核心。CPU 與內部存儲器和輸入/輸出設備合稱 為電子計算機三大核心部件。CPU 的本質是一塊超大規模的集成電路, 主要功能是解釋計算機指令以及處理計算機軟件中的數據。CPU 的內部 結構可分為控制單元,運算單元和存儲單元三大部分。

1.2. CPU 指令集分為復雜和精簡兩類

指令集是 CPU 性能體現的重要標志。指令集一般被整合在操作系統內 核最底層的硬件抽象層中。指令集屬于計算機中硬件與軟件的接口,它 向操作系統定義了 CPU 的基本功能。指令集包括指令格式、尋址方式和 數據形式。一臺計算機的指令集反映了該計算機的全部功能,機器類型 不同,其指令集也不同,因而功能也不同。CPU 要有較好的性能,需要 具備功能齊全、通用性強、內含豐富的指令集。

按照指令集,CPU 可劃分為復雜指令集(CISC,Complex Instruction Set Computer)和精簡指令集(RISC,Reduced Instruction Set Computer) 兩大類。其中,復雜指令集 CISC:由一條指令完成一個復雜的基本功能; 單條指令集功能強,指令類型豐富完善,編譯后指令數量較少,通用場 景下性能具有優勢。復雜指令集以 x86 架構為代表,主要用于桌面 PC 及服務器領域,配套軟硬件豐富完善。精簡指令集 RISC:由一條指令完 成一個基本動作,多條指令組合完成一個復雜的基本功能;譯碼效率高, 偏向低功耗領域優化。精簡指令集以 ARM 架構為代表,主要用于手機、 平板等移動終端,軟硬件生態逐步建設完善。

1.3. CPU 主流架構為 x86 與 ARM 架構

如今 CPU行業在全球形成了 Wintel和 AA兩大信息化生態體系,均由 美國主導。Wintel 體系即 “Windows+Intel” ,由 Windows 操作系統與 X86 指令集組成,其實質是 Microsoft 與 Intel 的商業聯盟。在硬件上, Wintel 通過捆綁銷售,掌控了對產業鏈下游生產商的控制權;而 Intel 作 為芯片 IDM 廠商,占據了市場話語權。在軟件上,Windows 平臺凝聚了 大批的開發者,使 Microsoft 能快速迭代出不同層次的應用軟件產品。

目前,除了主流的 X86、ARM 架構外,還有 MIPS、POWER、RISCV 等架構,其余架構簡介如下:

MIPS 架構:由 MIPS 科技公司開發并授權,廣泛被使用在許多電 子產品、網絡設備、個人裝置與商業裝置上。最早的 MIPS 架構是 32 位,最新的版本已經變成 64 位。它包含大量的寄存器、指令數 和字符、可視的管道延時時隙,這些特性使 MIPS 架構能夠提供最 高的每平方毫米性能和當今 SoC 設計中最低的能耗。

POWER 架構:由 IBM 公司設計開發,具有高度通用、高性能等 特性,支持從嵌入式系統到超級計算機等平臺,在汽車、醫療設備、 軍事、航空航天等領域都有一席之地。可以說 Power 是適用于物聯 網、網絡和無線、工業和環境控制系統、個人計算、企業服務器以 及手持設備和移動設備等領域的一款 CPU 架構。

RISC-V 架構:RISC 系列指令集的第五代產品。2010 年,加州大 學伯克利分校的研究團隊設計出 RISC-V。雖然與 ARM 同屬于精簡 指令集架構,但 RISC-V 推出晚,沒有背負向后兼容的包袱,架構 短小精悍。目前 RISC-V 被認為最適合應用在 IoT 市場。因為 IoT 市場更為靈活,客戶需求相對多樣化,目前尚無任一架構統一市場, RISC-V 具有低功耗、低成本、靈活可擴展及安全可靠的特性。

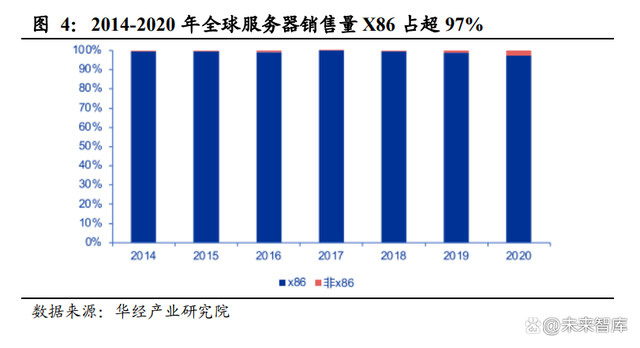

X86 架構仍是主力,ARM 架構正奮起直追。X86 架構起步較早,生態 環境具有明顯優勢,目前 X86 架構占領了服務器、桌面和 PC 電腦市場 絕大部分份額。根據 IDC 統計,截至 2020 年,X86 架構服務器CPU 在全球服務器市場中銷售量占比超過 97%,處于顯著領先的地位。隨著 5G 的發展,移動終端正在快速取代傳統 PC 在終端市場中的地位。根據 IDC 數據,移動終端在全球終端(包括個人電腦、平板電腦和智能手機)出 貨量所占的比例已經由 2010 年的 44.7%上升到了 2018 年的 77.6%,預 計到 2023 年將超過 80%。而 ARM 架構占領了絕大多數移動終端,將對 X86 架構全球市場份額發起挑戰。

1.4. CPU 三大研制環節對應不同細分產業鏈

現代 CPU 產品研制主要有設計、制造、封裝與測試三大環節。CPU 設 計環節是決定芯片功能、性能最為關鍵的研發環節,由芯片設計工程師 基于 CPU 指令集,使用專業 IC 設計軟件進行設計,過程極為復雜、繁瑣。

CPU產業鏈主要由上游基礎環節、中游制造環節以及下游應用環節構成。上游基礎環節: 主要包括 EDA 軟件、IP、半導體設備、半導體材料。中游生產環節:主 要包括 CPU 研制的三大環節:設計、制造和封裝測試。下游應用環節: CPU 廣泛應用于通訊、汽車、電力、物聯網、人工智能、工業、醫療等 行業領域。

2. CPU 行業具備寡頭壟斷特質

2.1. 全球 CPU 市場呈現雙寡頭壟斷格局

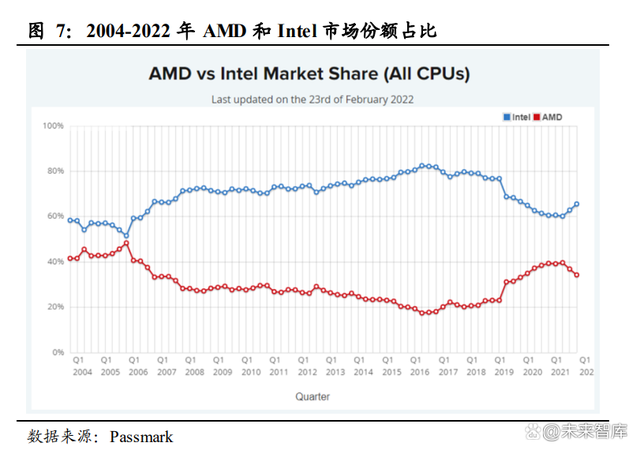

Intel 霸主地位強勢,AMD 欲與之爭鋒。目前 X86 架構占據了服務器、 桌面及 PC 電腦等終端的主要市場份額,其中代表廠商為 Intel 和 AMD, 尤以 Intel 產品市場占有率遙遙領先。

2.2. 雙雄在競爭中迭代,占據全球 CPU 市場

從英特爾公司和 AMD 公司的較量中,看 CPU 的歷史變遷。二者的發 展歷程可大致劃分為四個階段:第一階段是發家起步期,第二階段是初 始合作期,第三階段是正面交鋒期,第四階段是持續較量期。

2.3. 英特爾:CPU 的先行者

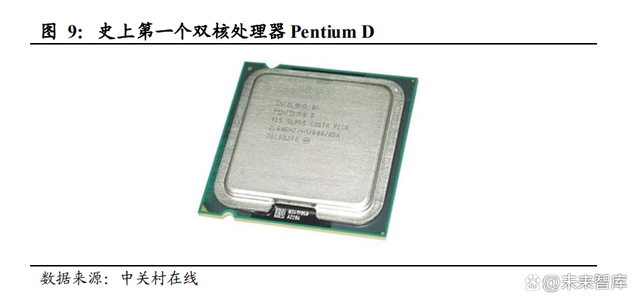

從單核到多核。自英特爾在 1978 年推出第一顆 x86 處理器 8086 后, CPU 的發展方向一直都是整合更多的指令集與外部控制器,以及更高的 主頻。單核性能的提升除了架構以外很重要的一點是取決于頻率和緩存, 而頻率限于 CPU 溫度和功耗不可能增長太快,緩存限于 CPU 面積和成 本同樣不能快速增長,這樣頻率和緩存只能依靠半導體工藝的進步來逐步提升。當 CPU 的單核效能與頻率都到瓶頸之后,英特爾與 AMD 都開 始向多核發展。 第一款雙核處理器問世。2005 年 4 月,英特爾的第一款雙核處理器平臺 包括采用英特爾 955X 高速芯片組、主頻為 3.2 GHz 的英特爾奔騰處理 器至尊版 840,此款產品的問世標志著一個屬于多核心的新時代已經來 臨。

第一款四核處理器問世。2006 年,Pentium D 處理器的繼任者是非常經 典的 Core 2 Due 處理器,而且他們還用當年炮制首款雙核處理器的手法 造出了首款四核處理器 Core 2 Quad。首款桌面級的四核處理器誕生于 2006 年 11 月 2 日,首發產品為 Core 2 Extreme Edition QX6700。

制成和架構交替進步。從 2005 年開始,英特爾就制定了一套“鐘擺計 劃”(Tick-Tock 戰略)。Tick-Tock 就是時鐘 “嘀嗒” 的意思,一個嘀嗒 代表著一秒,而在 Intel 的處理器發展戰略上,每一個嘀嗒代表著 2 年一 次的工藝制程進步。每個 Tick-Tock 中的“Tick”,代表著工藝的提升、 晶體管變小,并在此基礎上增強原有的微架構,而 Tick-Tock 中的“Tock”, 則在維持相同工藝的前提下,進行微架構的革新,這樣在制程工藝和核 心架構的兩條提升道路上,總是交替進行。

2.4. AMD:CPU 的挑戰者

AMD公司成立于 1969年,是一家生產微處理器、提供閃存和低功率處 理器解決方案的公司,是英特爾公司最強勁的競爭對手。

與英特爾攜手前進,鞏固“第二供應商”地位。1976 年,英特爾推出了 整合指令集代碼的 CPU,同年,兩家公司達成授權合作,AMD 獲得了 英特爾開發 CPU 的代碼使用權,進一步鞏固了“第二供應商”的地位。 1981 年,AMD 和英特爾簽署了行業最重要的授權協議,AMD 獲得了英 特爾 X86 系列處理器的授權。1983 年,AMD 成為了全球第九大集成電 路制造商。

英特爾停止授權,陷入官司大戰。1987 年,Intel 宣布停止對 AMD 進行 386 產品授權。AMD 面對反向攻關 386 產品的難題,度過了一段艱難的 歲月。最終,僅僅 18 個月,AMD 拿出了 Am386 這款優秀的處理器產 品,其能耗甚至比 Intel 的 386 芯片更好,且完全兼容 Windows 等各項 軟件。其上市一年后銷售收入就達到 1.1 億美元,銷售量超過 100 萬枚。

官司勝利后,AMD 加大研發力度。1990 年代初 AMD 加大自主研發力 度,并于 1995 年成功推出首款自研微處理器 K5,用于對抗英特爾當時 風頭正勁的奔騰處理器。隨后幾年又陸續推出 K6、K7 等系列,即 AMD 為世人熟知的速龍系列。 在自研過程中,AMD 逐漸對英特爾形成趕超之勢。

3. 國產化助力打破 CPU 行業壟斷格局

3.1. 國產 CPU 起步較早,但發展歷經坎坷

國產 CPU 起步較早,但發展歷經坎坷,大致可概括為開始起步、發展 受限、初具規模三大階段。 國產 CPU 事業開始起步(1950-1970 年):1956 年,半導體科技被列為 國家新技術四大緊急措施之一。

國產 CPU 事業初具規模(1991 年至今):隨著國內信息化與電子硬件制 造業的快速發展,“缺芯”的問題再次受到國家高度重視。從“十五”開 始,國產 CPU 自主性的問題再度提上議程,產業政策不斷加碼。在核高 基、泰山計劃、863 計劃等的大力支持下, 國產 CPU 奮力追趕,以鯤 鵬、海光、龍芯、飛騰、兆芯、申威等為代表的廠商全力打造出“中國 芯”。

3.2. 國產 CPU 緊跟全球發展進程,擇優引進和自主研發并進

國產 CPU 架構各異,三大路線各有所長,擇優引進和自主研發并進。 國產 CPU 主要采用 X86 架構、ARM 架構、MIPS 架構和 Alpha 架構, 不同架構下廠商的自主化程度也有所區別。采用 X86 架構的代表廠商有 兆芯和海光,使用 IP 內核授權方式,基于指令集進行 SOC 集成設計, 自主化程度偏低,。采用 ARM 架構的代表廠商有飛騰和華為,使用 ARM 指令集授權方式,基于指令集授權自主設計 CPU,自主化程度較高。采 用 MIPS 架構和 Alpha 架構的代表廠商有龍芯和申威,自研指令集自主 設計,自主化程度極高。

3.3. 國內 CPU 市場呈現多點開花局面,國產化道路曲折而光明

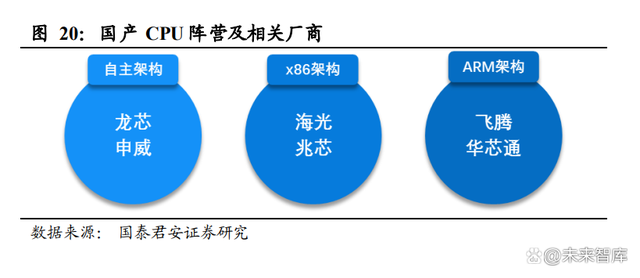

國產 CPU目前呈現三大陣營,主要包括自主架構陣營、x86陣營和ARM 陣營。其中,自主架構主要包括龍芯與申威;x86 陣營包括上海兆芯和 天津海光(中科曙光參股)ARM 陣營包括飛騰(中國長城擬參股)和華 芯通。

多點開花但各陣營力量單薄,自主可控的發展道路仍然漫長。雖然中國 在 CPU 發展上已經實現多點開花,并初步建立了自主可控的軟硬件生 態,但與國外巨頭相比,各個陣營的力量仍然比較單薄。X86 陣營下, 以海光信息為例,雖然得到 AMD 的授權和支持,其 CPU 在綜合性能上 比較領先,但由于其成立時間較短,產品的穩定性有待市場檢驗,這需 要較長時間的大規模應用來驗證。

3.4. CPU 戰略地位顯著,國產化勢在必行

俄烏沖突外溢多重危機,國家大安全戰略下,仍將維持對國產 CPU的 強支持。俄烏沖突爆發后,越來越多的跡象顯示現代戰爭已經不僅限于 熱戰,更像是一場信息科技戰爭。對比 1991 年海灣戰爭中的信息化、數 字化形態,眼下的俄烏沖突更體現了現代戰爭的智能化、算力化形態。 俄烏沖突表明,戰爭打響后 CPU 生產等高技術企業瞬間就會變成攻城 掠地的馬前卒,殺傷力不亞于精確制導武器。突破國外技術壟斷,實現 自主可控,不僅僅局限于技術和商業層面。面對殘酷的現代化戰爭,全 球不確定性和風險加劇,保衛國家安全離不開國產 CPU 的建設。

對于國產化廠商的影響較大。對于六大信創 CPU 廠商,首先鯤鵬、海 光、飛騰、申威為實體清單企業,無法使用美國技術和產品進行流片; 其次,六家廠商目前正在銷售的主力芯片制程都在 16nm 及以下(飛騰 16nm/7nm、申威 16nm、兆芯 16/7nm、景嘉微 14nm、海光 14/7nm、龍 芯 14/12nm、鯤鵬 7nm),因而美國此次新品出口管制新規對信創芯片實 現了全面打擊。

4. 國產 CPU 六大主流廠商發展模式各異

4.1. 海光:國產 X86 CPU 的領航者

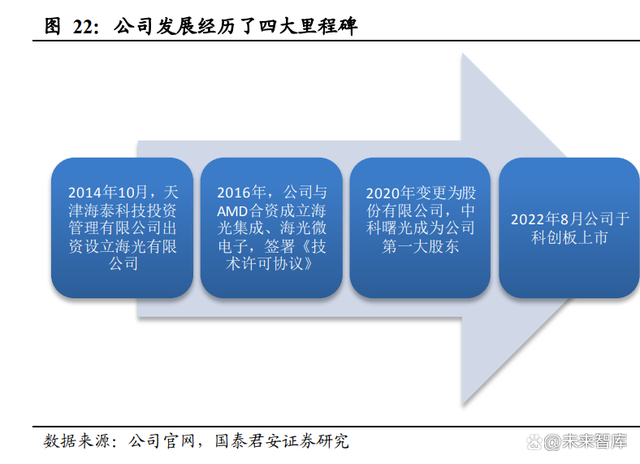

海光信息是一家從事高端處理器、加速器等計算芯片產品和系統研發的 公司,是國產 X86 CPU 領航者。公司發展經歷了四大里程碑:2014 年, 海光有限公司成立;2016 年,公司與 AMD 合資成立海光集成、海光微 電子兩家子公司,并獲得高端處理器的技術授權;2020 年,公司變更為 股份有限公司,中科曙光成為公司第一大股東;2022 年,公司于科創板 上市。

4.2. 兆芯:合資 CPU 的探路者

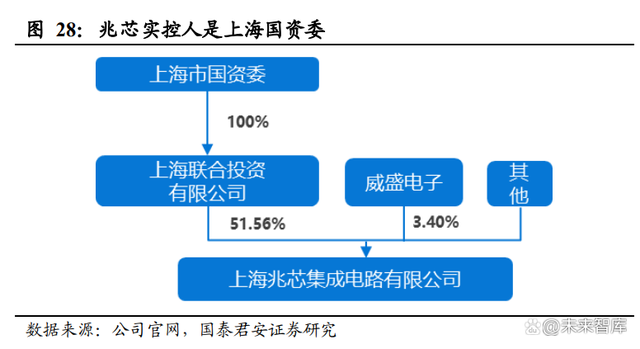

上海兆芯是一家專注于研發自主可控 x86處理器的廠商,是合資 CPU 的探路者。公司于 2013 年由臺灣威盛與隸屬于上海市國資委的上海聯 和投資公司所合資成立,威盛持股 20%,上海國資委持股 80%。威盛與 Intel 交叉授權協議,擁有設計、生產 X86 芯片權利。兆芯專注 x86 處理器研發,技術授權來自威盛。2020 年 10 月 26 日,威盛作價 2.57 億美元 將部分 X86 技術出售給兆芯,兆芯擁有了部分 X86 技術產權。

4.3. 鯤鵬:垂直生態的領導者

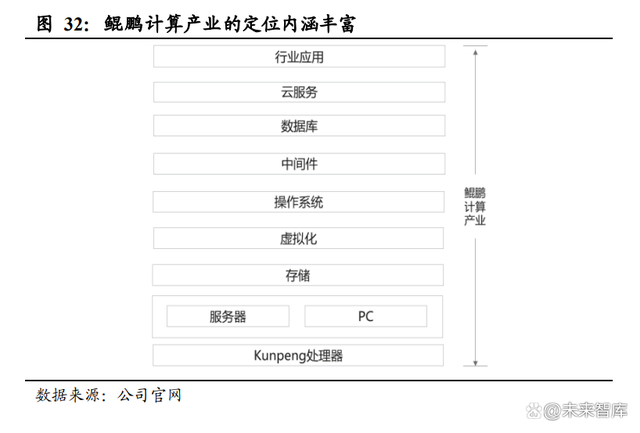

鯤鵬計算產業擁有完備的技術和商業基礎。鯤鵬滿足高性能、低功耗、 低延時的綠色計算要求,有巨大的市場空間, 同時又有中國電子技術標 準化研究院、Arm 中國、華為等行業翹楚支持。發展鯤鵬計算產業已經 具備了技術和商業基礎。鯤鵬計算產業是基于 Kunpeng 處理器構建的全 棧 IT 基礎設施、行業應用及服務,包括 PC、服務器、存儲、操作系統、 中間件、虛擬化、數據庫、云服務、行業應用以及咨詢管理服務等。

鯤鵬計算產業計劃分三個階段實現。開放、共享的生態體系是鯤鵬計算 產業成功的基礎,要構建全行業、全場景鯤鵬計算產業體系,完成鯤鵬 計算產業從關鍵行業試點到全行業、全場景產業鏈建設目標,分為三個 階段來實現:試點階段、推廣階段、深化階段。試點階段重點打造標桿 行業典型場景,推廣階段注重行業拓展和數字化業務創新的發展機會, 深化階段打通全行業全場景,最終實現鯤鵬處理器完整生態結構的構建。

4.4. 飛騰:PK 生態的主導者

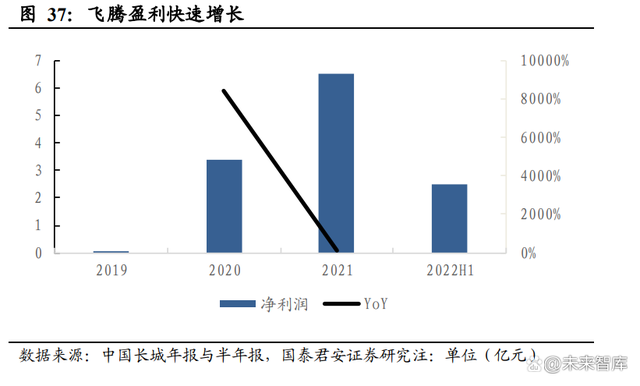

飛騰信息技術有限公司是國內領先的自主核心芯片提供商,是PK生態 的主導者。公司由中國電子信息產業集團、天津市濱海新區政府和天津 先進技術研究院于 2014 年聯合支持成立。中國電子旗下兩大子公司,中 國軟件(麒麟操作系統)+中國長城(飛騰芯片),組成國產基礎軟硬件 PK 體系(對標 Win-tel),飛騰芯片扛旗 PK 體系 CPU。中國長城為飛 騰的第一大股東(持股 28%),天津濱海新區金投集團持股 25%。 近年來營利雙升,信創高景氣助力公司更上層樓。2021年,飛騰實現營 收 22.18 億元,同比增長 74%;凈利潤 6.53 億元,同比增長 91%。凈利 率為 29%,同比增加 2%。2022 年 H1, 飛騰實現營業收入 11.85 億元, 凈利潤 2. 51 億元。ARM 是中國國產 CPU 未來發展重要方向,飛騰在 黨政市場市占率較高,獲得黨政客戶廣泛認可,在 2022 年下半年招標有 望加速背景下,預計飛騰全年有望保持較快增長。

4.5. 龍芯:自主可控程度最高的 CPU

龍芯產品均基于自研的 LoongArch 架構。區別于使用國外授權主流 X86 和 ARM 架構的公司,龍芯從建立之初強調“自主可控”,最新產 品 3A5000/3B5000 處理器是基于自研的 LoongArch 架構。公司目前已 經全面掌握 CPU 指令系統、處理器 IP 核、操作系統等計算機核心技 術,打造自主開放的軟硬件生態和信息產業體系。龍芯中科芯片產品在 電子政務、能源、交通、金融、電信、教育等行業領域已獲得廣泛應用。

公司不斷推出新產品,為多場景提供解決方案。2022 年 8 月 21 日,世 界傳感器大會在鄭州開幕。龍芯中科董事長胡偉武在大會開幕式發表主 旨演講并發布龍芯 2K0500 及其解決方案。胡偉武在演講中表示,基于 自主核心技術能力,龍芯成功打造 2K0500 芯片。該芯片是一款高集成 度處理器芯片,片內集成64位LA264處理器核(基于龍架構LoongArch), 可為工控互聯網應用、打印終端、BMC 等提供多種解決方案。

4.6. 申威:特征領域的引領者

為解決在國防和網絡信息安全無“芯”可用的困境,國家于2003年創建 國家高性能集成電路(上海)設計中心,負責對國產自主可控芯片進行 設計開發,并將芯片命名為“申威”。在國家 863 計劃支持下,于 2006 年成功研制出第一代國產 64 位通用處理器——“申威 1”;在國家“核 高基”專項支持下,于 2010 年成功研發世界首款 16 核通用處理器SW1600, 該芯片成功應用于國內首臺采用國產處理器的千萬億次計算機系統— —神威藍光超級計算機系統。

神威·太湖超級計算機搭載了 40960 顆申威 26010 處理器。2016 年,搭 載 40960 顆申威 26010 處理器的神威·太湖超級計算機榮獲世界性能榜 首,速度比第二名 “天河二號”快近 2 倍,效率提升 3 倍。2016 年, 成都申威科技有限責任公司成立,從事對申威處理器的產業化推廣。

申威現已形成申威高性能計算處理器、服務器/桌面處理器、嵌入式處理 器三個系列的國產處理器產品線,以及申威國產 I/O套片產品線。多線 程處理器方面,公司產品為申威 26010,主要用于超算。單核處理器方 面,公司產品為申威 111,產品已達到國軍標 B 級標準,可以面向軍工、 工控等領域應用。多核處理器方面,公司具有 221、411、421/421M 等一 系列產品,滿足桌面和服務器領域需求。

4.7. 主流 CPU 廠商橫向對比情況

CPU是信創工程硬件生態的核心,國產 CPU企業在信創浪潮中大有可 為。CPU 作為信創底層硬件基礎設施中的核心,提供最底層的計算能力, 是信創國產化替代過程中的重中之重,當前主流芯片架構為 ARM 和 X86, 均為國外主導(主要有 Intel、AMD) ,芯片國產化率較低,目前國內 CPU 企業有 6 家, 海思、龍芯、兆芯、飛騰、申威,各有優勢和側重點。