34957+70764=?計算機竟然答錯了!圖靈設計的人機問答不靠譜?

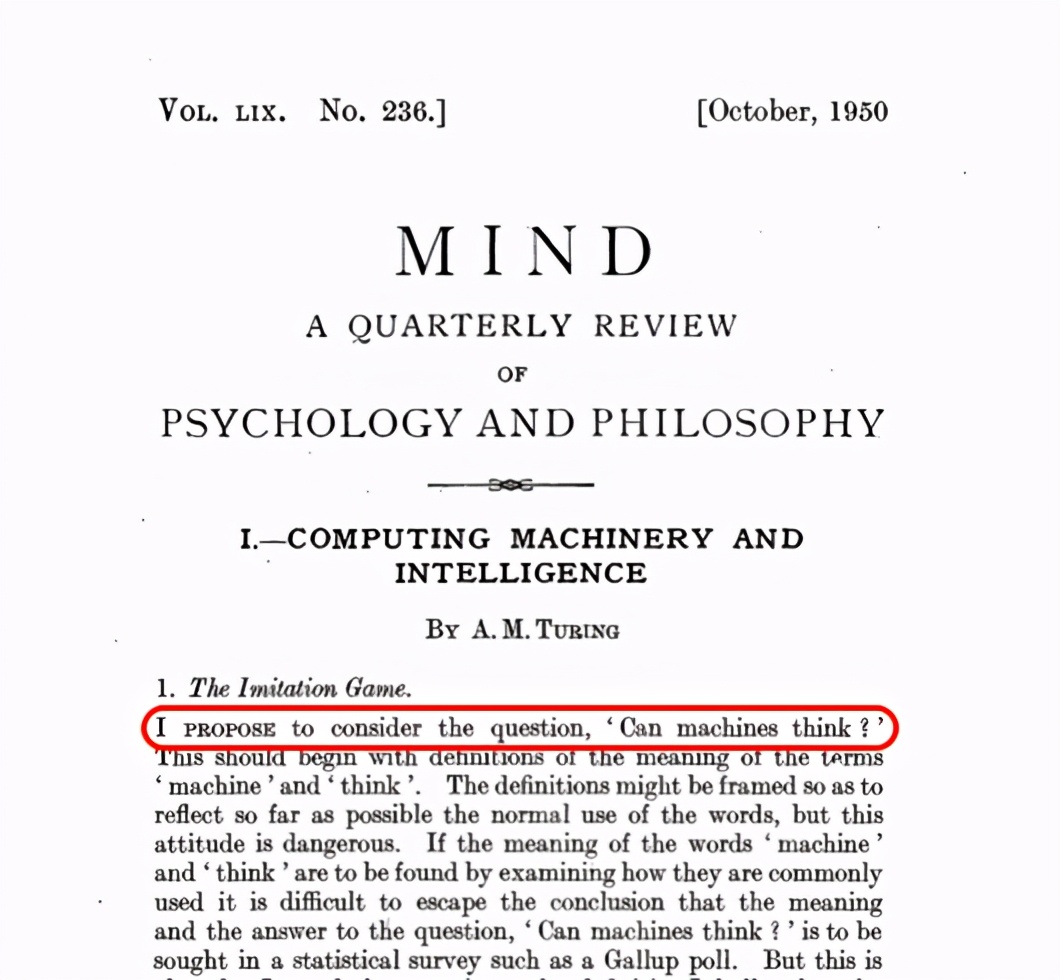

1950年,數字時代的初期,圖靈的《計算機器與智能》發表了。開篇,圖靈就提出了那個著名的問題:「機器能思考嗎?」

圖靈沒有試圖定義什么是「機器」/「思考」,而是提出了一種不同的方法來回答這個問題,這種方法來源于維多利亞時代的一種娛樂方式——模仿游戲。

模仿游戲的規則是這樣的,一男一女在不同的房間里,通過手寫的筆記與裁判員交流。裁判員要分辨筆跡各屬于誰,但是由于男人試圖模仿女人的筆跡,這就加大了游戲的難度。

受到這個游戲的啟發,圖靈設計了一個思維實驗,其中有兩名參賽者,一個參賽者比較特殊,是一臺計算機。

圖靈認為,經過編程,如果這臺計算機也可以玩模仿游戲,而且水平非常高,連裁判也不能判斷他到底在和人交流還是計算機,那就有理由推斷:這臺計算機是智能的。

這就是「圖靈測試」,一個至今仍然是人工智能領域最著名也最具爭議的議題之一。

圖靈測試的回答是明確的

圖靈測試的持久吸引力在于對「機器能思考嗎?」這一哲學上引人深思的問題,它給出了明確的答案。

只要通過測試,這個問題的答案就是肯定的。

就像哲學家Daniel Dennett所描述的:圖靈測試就是哲學對話的終結者。

哲學家Daniel Dennett

「與其沒完沒了地爭論思考的終極本質,為什么我們不直接承認不論這個本質是什么,只要通過了測試,那就具備了這一本質。」

但是仔細閱讀圖靈的文章,就會發現一個細節,這個細節在測試中引入了模糊性,這表明也許圖靈的意思更多的是對機器智能的哲學挑釁,而不是一個實際的測試。

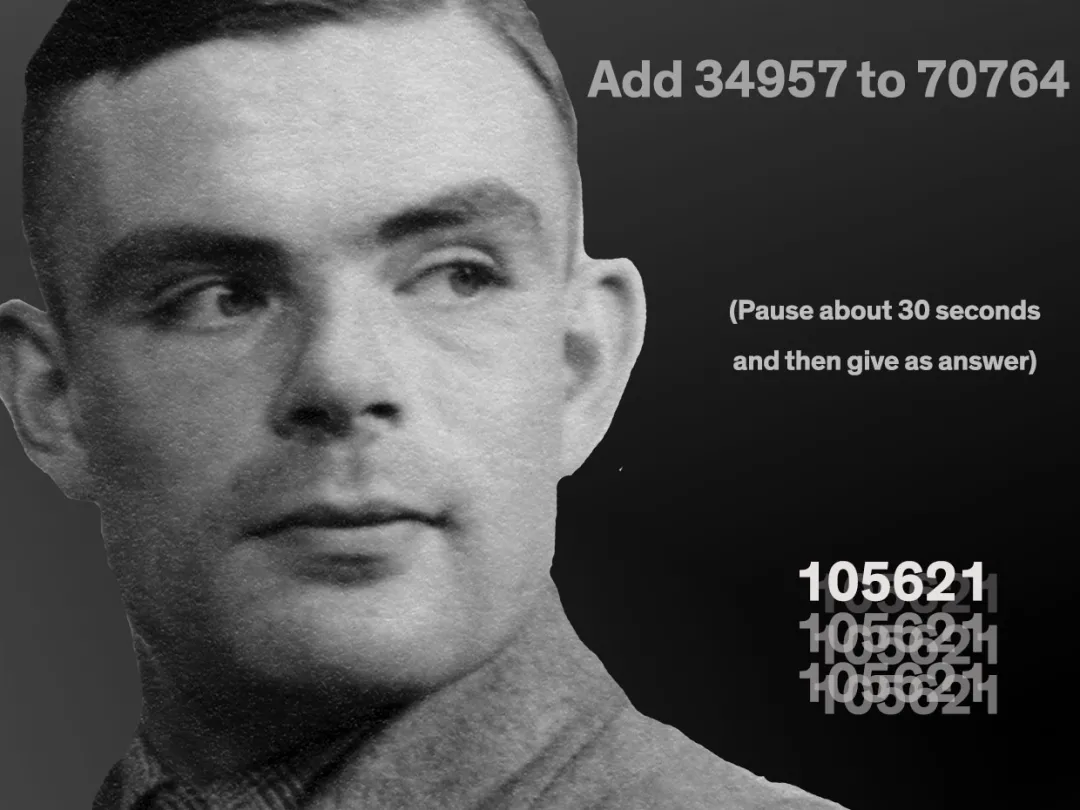

在「計算機器與智能」的一個章節中,圖靈模擬了未來智能計算機的測試情況。(人問問題,計算機回答。)

問: 請給我寫一首關于福斯橋的十四行詩。

答:這事別把我算在內,我從來不會寫詩。

問: 34957加70764是多少?

答: (暫停30秒,然后給出答案)105621.

問: 你下國際象棋嗎?

答:下。

問: 我的 K1上有 K,沒有其他的了。你只有 K在 K 6,R在R1。該你走了。你怎么走?

答: (停頓15秒后) R-R8配對。

出錯的肯定是人,機器不會出錯

在上面的交流中,計算機實際上犯了一個數學錯誤。兩數字的和應該是105721,而不是105621.

從這一點看,這些對話的設計不太可能是圖靈,圖靈可是一位杰出的數學家,卻留下了這樣的錯誤?

更有可能的是,它是一種為警覺的讀者準備的復活節彩蛋。

在文章的其他地方,圖靈似乎暗示了計算錯誤是一種編程技巧,只是想混淆裁判員的判斷。

圖靈寫道,一臺機器可以被編程為「故意引入錯誤,以計劃好的方式來迷惑審問者」。

雖然在1950年,用錯誤來暗示人類「智能」的想法可能很難理解,但它已經成為在NLP領域工作的程序員的設計實踐。

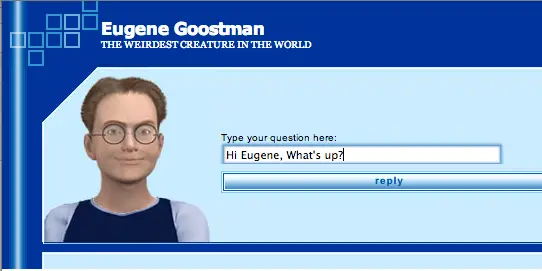

例如,在2014年6月,一個叫Eugene Goostman的聊天機器人被報道成為第一個通過圖靈測試的計算機。但批評者很快指出,Eugene之所以能通過測試,是因為他內在的欺騙: Eugene模擬了一個13歲、英語為第二語言的男孩。

這意味著他在句法和語法上的錯誤和他不完整的知識被誤認為是天真和不成熟,而不是自然語言處理能力不足。

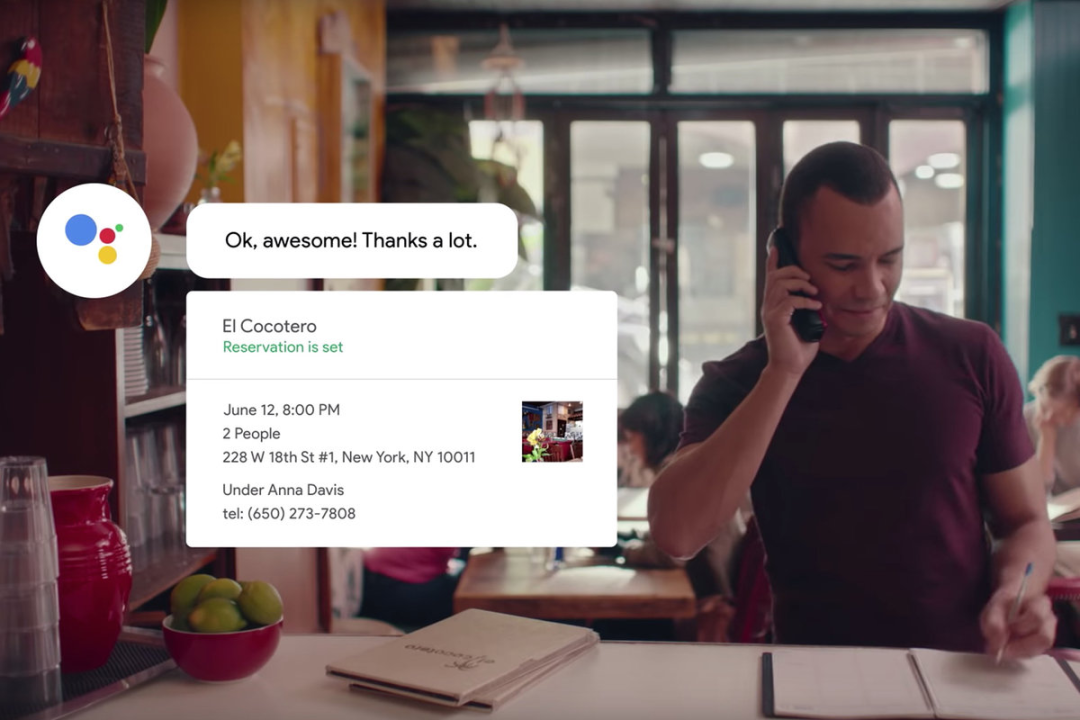

同樣,去年谷歌的語音助手系統 Duplex 以其類似人類的語氣詞 umms 和 ahhs 贏得了人群的喝彩。許多人指出,這不是系統真正思考的結果,而是模擬人類認知的手工編碼的猶豫。

這兩個例子都體現了圖靈的想法,即計算機可以被編程為犯一些簡單的錯誤,以便給人以「我是人」的印象。

和圖靈一樣,Eugene Goostman和Duplex的程序員也明白,拿人類易犯的錯誤來偽裝就足以愚弄我們。

也許圖靈測試并不評估機器是否智能,而是評估我們是否愿意接受機器是智能的。

正如圖靈自己所說: 「智能本身是有情感的,而不是與數字相關的。我們在多大程度上認為某事物具有智能的表現方式,既取決于我們自身的心態和訓練,也取決于所考慮對象的性質。」

圖靈似乎認為,或許智能并不是一種可以編程進入機器的東西,而是一種通過社會互動構建起來的品質。