超聲波「讀心術」!讀懂恒河猴的想法,無需開顱植入電極

當你瀏覽這篇文章的時候,你的大腦里發生了什么?換句話說,你大腦的哪些區域是活躍的,哪些神經元正在與其他神經元交流,它們在向你的肌肉發送什么信號?

將神經活動映射到相應的行為是神經科學家開發腦機接口(BMI)的一個主要目標: BMI可以讀取和解釋大腦活動,并將指令傳輸到計算機或機器。

雖然這看起來像是科幻小說,但是現有的BMI可以做到,例如,為癱瘓的人連接機械臂,BMI可以解釋人的神經活動和意圖,并相應地移動機械臂。

但是,這些設備需要通過腦外科手術植入設備來讀取神經活動。

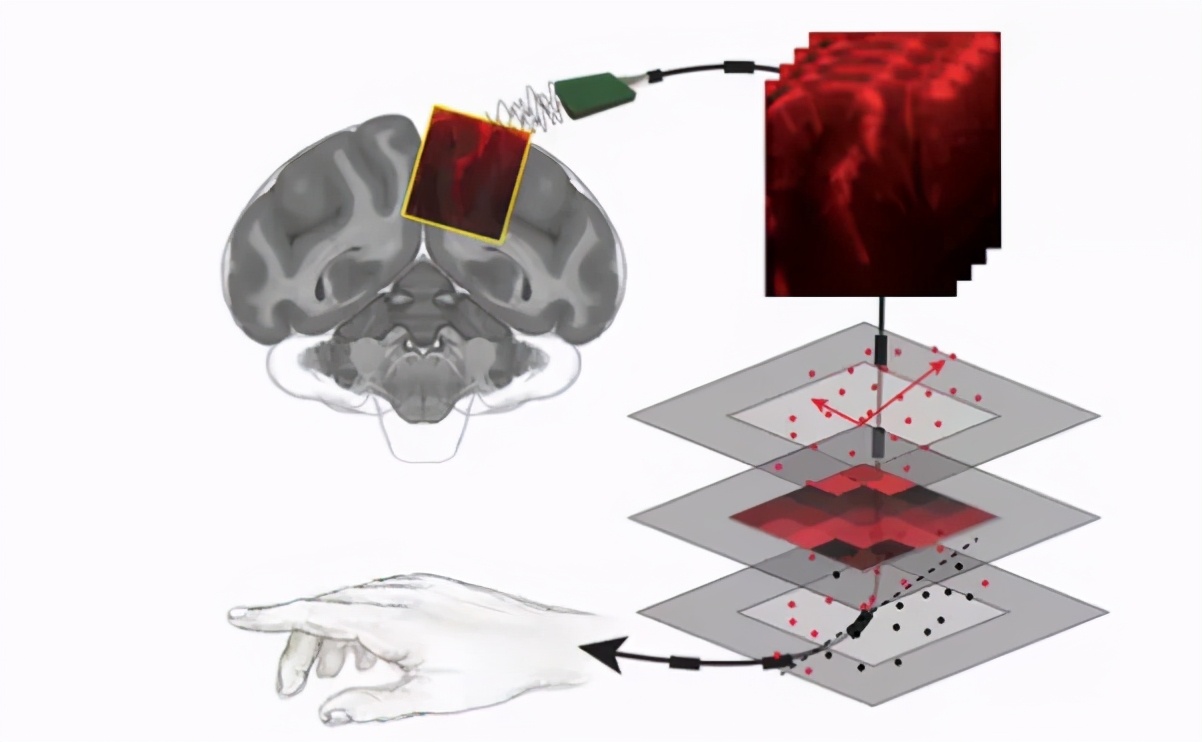

現在,研究人員已經研發出了一種「創口更小」的方法。他們利用「超聲波成像技術」來預測猴子的眼睛或手的活動,這些信息可以生成指令指揮機械臂或計算機光標。

如果未來這種方法繼續得到改進,那對于安裝「假肢」的病人來說就是一種福音,他們就無需用植入大腦的設備來控制假肢。

「作為應用于腦機接口的新技術,超聲波自這項研究開始一舉成名,這非常了不起。」斯坦福大學的神經科學家Krishna Shenoy這樣評價。

神經科學家 Krishna Shenoy

超聲波讀取大腦信息,無需大腦植入設備

一直以來,醫生利用超聲檢查來獲得我們內臟的圖像——通過傳感器將超聲波脈沖信號發送到人體內,這些信號反射回來指示不同組織和液體之間的界限。

大概十年前,研究人員發現了一種方法——把超聲波適用于「腦成像」。

這種方法被稱為功能性超聲(functional ultrasound,fUS),與傳統的超聲相比,功能性超聲使用一個寬而平的聲平面來代替一個狹窄的聲束來更快地捕獲一個大的區域。

像功能性磁共振成像(fMRI)一樣,功能性超聲檢測血液流動的變化,顯示神經元何時處于活躍狀態,何時消耗能量。但是功能性超聲創建的圖像比fMRI分辨率高得多,而且檢測者也不需要躺在一個昂貴且笨重的掃描儀中。

侵入式的腦機接口已經可以讓那些由于神經損傷或疾病而喪失運動能力的人恢復運動。

不幸的是,只有極少數嚴重癱瘓的人才有資格并且愿意在他們的大腦中植入電極。

功能性超聲是一種新方法,可以在不損傷大腦組織的情況下記錄詳細的大腦活動。

「我們挑戰了超聲神經成像的極限,并為它能夠預測運動而激動不已。最令人興奮的是,這是一項具有巨大潛力的技術,只是我們為更多人帶來高性能、低侵入性 BMI 的第一步。」該研究論文一作之一Sumner Norman表示。

非人靈長類動物大腦中脈管系統的細節,使用功能性超聲成像(圖源:S. Norman)

另一名參與者、加州理工學院的神經科學家Richard Andersen指出,這項技術仍然需要移除一小塊頭骨,但與直接讀取神經元電活動的「植入電極」不同,它不會打開大腦的保護膜。

功能性超聲可以讀取大腦深處的區域信息,且無需穿透大腦組織。

2015年,神經科學家Richard Andersen(左)發布的項目「教病人用意念控制機械臂」

然而,該項目的另一個參與者、加州理工學院的生物化學工程師Mikhail Shapiro說,從遠距離判斷神經活動將會使「速度和精度」打折扣。

他說,與電極讀數相比,功能性超聲提供的「信號不那么直接」,因此「存在一個問題,即超聲圖像到底包含了多少信息」。

這些圖像可以揭示大腦為活動做準備時的神經活動。但問題是,這個信號中有足夠的細節來讓計算機解碼預期的動作嗎?

動作預測準確率高達89%

為了找到答案,研究人員在兩只恒河猴的頭骨中植入了大小和形狀類似多米諾骨牌的小型超聲波傳感器。該設備通過一根電線連接到計算機上,將聲波傳入大腦中一個叫做后頂葉皮層(posterior parietal cortex,PPC)的區域,這個區域負責計劃動作。

研究人員訓練這兩只猴子將視線集中在屏幕中央的一個小點上,同時第二個小點在左邊或右邊短暫閃過。

當中心點消失時,猴子將視線移到第二個點剛剛閃爍的地方。在另一組實驗中,猴子伸出手(而不是眼睛)朝第二個點移動操縱桿。

然后,研究人員用一種計算機算法將從猴子身上收集的超聲波數據轉換成對猴子意圖的猜測。該算法可以確定這些猴子什么時候準備移動,以及它們是在計劃作出眼球動作還是手臂伸展。

近日,研究人員在《神經元》雜志上發表了他們的成果Single-trial decoding of movement intentions using functional ultrasound neuroimaging,可以預測一個動作是左轉還是右轉,預測眼動的準確率約為78% ,手臂活動的準確率約為89%.

之前的兩項研究已經使用猴子大腦的功能性超聲波數據來重建它們看到的內容或眼球運動。

但要做到這一點,就需要對長時段或多次移動的信號進行平均。在這項新的研究中,研究人員收集了足夠的數據,以便在每次猴子計劃作出動作時,做出預測。

這是一個重要的特征,Monash University的神經學家Maureen Hagan說,他研究的是大腦如何協調運動。例如,使用機械臂的人會想,他們只需要想一次自己想要的動作,就可以讓機械臂動起來。「你不希望受試者為了解讀他們的意圖而不得不多次重復他們想要做的動作。」

未來,功能性超聲要突破「速度」的限制

斯坦福大學的神經科學家Krishna Shenoy說,下一步研究的關鍵將是利用計算機「實時預測」來引導機械手或光標。

就速度和它可以解碼的運動的復雜性而言,功能性超聲「在接近植入技術(可以做到的)水平之前還有很長的路要走」。

例如,電極植入物已經能夠在多個方向(不僅僅是左右)解碼預期的手臂動作。但是有些病人可能更喜歡一種不需要植入大腦就能連接到電腦上的假體。「這個因人而異,病人需要多個選擇。」

Max Planck神經生物學研究所的神經科學家Emilie Macé補充說,由于血流信號比電流信號更緩慢,「速度」是功能性超聲的固有限制。

Macé 指出,研究人員需要大約2秒鐘來解碼猴子的運動計劃。但是只要計算機能夠根據使用者的提示快速引導機械臂的精細運動,超聲波仍然可以引導機械臂。

Macé表示未來這項技術仍需很多改進,包括通過對組織的「3D成像」而不是平面來收集更多的信息。

但是「這項技術絕對還沒有發揮出全部潛力。」