抵制廢棄文化!圖靈獎得主Judea Pearl聯手21名學者發表公開信

2020年年末,圖靈獎得主Judea Pearl,機器學習牛人Pedro Domingos, 量子計算牛人Scott Aaronson等22人簽署了一封致ACM的公開信,要求重塑學術界「言論自由」的風氣。對此,David Karger進行了公開反駁,而隨后Pedro Domingos出面對David Karger進行反駁,指責其看法是「廢棄文化」。

科學,是最接近真理的那門學問。

科學家,就如同科學通向真理的「媒介」,通過他們的學術研究,我們得以了解世界的真實模樣。

然而,就在他們為科學發聲時,卻總是因為身份、種族、國籍或一些言論問題,讓科學理念無法正當地傳播出去。

科學需要「自由」嗎?至少,以圖靈獎得主Judea Pearl,機器學習牛人Pedro Domingos,量子計算牛人 Scott Aaronson等人為代表的22位科學家是這樣認為的,他們于2020年末聯名向美國計算機協會ACM發起一封信,「聲討」一切對科學家進行人身攻擊的行為,呼吁建設一個更加多樣化和包容的社會。

但正如一個科學觀點會在業界引起廣泛討論一樣,這封聯名信也引發了不小的風波。

人工智能專家David Karger隨后發文譴責該行為的不妥之處,稱其缺乏實際意義。

22位聯名者之一的Pedro Domingos再次發表不滿,并強調信中的觀點——那些抵制科學家本人的行為,不應被忽視。

似乎,「廢棄文化」的火焰正在學術圈兒燃燒。

22名學者簽署致ACM的聯名信

2020年12月29日,22名計算機科學領域的教授向「ACM通訊」發了一封聯名信,全文內容如下:

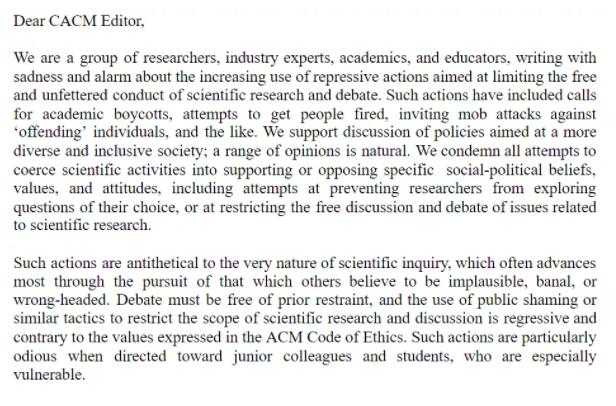

尊敬的ACM通訊編輯部,

我們是一群研究人員、行業專家、學者和教育工作者,我們帶著悲傷和警惕的心情寫下了這封信,因為出現了越來越多的打壓行為,企圖限制自由和不受約束的科學研究和辯論。這些行為包括「呼吁學術抵制」、「試圖解雇員工」、對「麻煩的」個人進行圍攻等等。我們支持對「如何建設一個更加多樣化和包容的社會」的討論; 意見不同也是自然的。我們譴責一切強迫科學活動支持或反對某種社會政治信仰、價值觀或態度的做法,包括阻止研究人員自由選擇研究內容,或限制科研相關問題的自由討論。

這樣的行為與科學探究的本質是背道而馳的,科學探究的進步往往得益于對那些別人認為難以置信、平淡乏味或者錯誤的東西的追求。辯論必須不受事先限制,使用公開羞辱或類似手段來限制科學研究和討論的范圍是倒退的做法,違反了 ACM 道德準則所表達的價值觀。當這些行為針對的是年輕的同行和學生這些弱勢群體時,尤其如此。

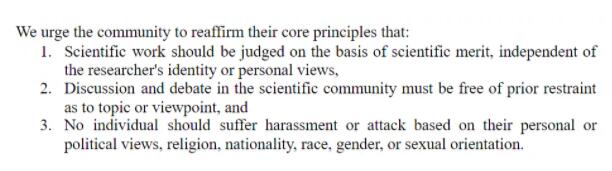

我們敦促學界重申其核心原則,即:

1. 科學工作的判定應以科學價值為依據,不受研究人員的身份或個人觀點的影響

2. 科學界就某一觀點或主題的討論和辯論必須不受事先限制

3. 任何人都不應該因為其個人觀點或政治觀點、宗教、國籍、種族、性別或性取向而受到騷擾或攻擊

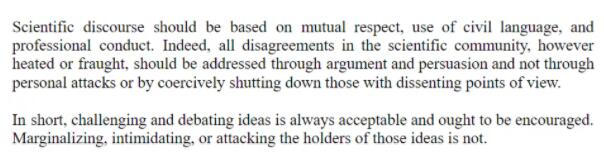

科學事業應該建立在相互尊重、使用友好的語言和專業行為的基礎上。事實上,科學界的所有分歧,無論多么激烈或令人擔憂,都應該通過爭論和說服來解決,而不是通過人身攻擊或強硬拒絕持不同觀點的人。

簡而言之,挑戰和辯論的想法總是可以接受的,并且應該得到鼓勵。但是對持這些想法的人進行邊緣化、恐嚇、或者攻擊卻并不是。

反對聲如期而至,AI專家批其缺乏實際意義

David Karger是麻省理工學院計算機科學和人工智能實驗室(CSAIL)的一名成員。

他從這封聯名信的三個主要觀點開始進行了反駁。

第一,科學工作的判定應以科學價值為依據,不受研究人員的身份或個人觀點的影響。

對于第一個觀點,David Karger認為這是絕對正確的,這個原則就是為什么會議進行盲審文章的原因: 當評審科學工作時,我們不知道作者是誰,這迫使同行完全根據它的價值來進行評判。那么,如果這個問題解決了,請愿書為什么還要提出來呢?Karger給出了兩種可能的解釋,但他都不同意。

首先,請愿書可能是針對某些情況(面對一些請愿書的作者) :比如一位受人尊敬的科學家發表了傷害他人的言論,因此招致學界的譴責。但這是對一個科學家的判斷,而不是科學,所以第一個觀點是無關緊要的。

其次,這份請愿書可能是為了解決爭議,比如最近Nature Communications發表了一篇論文,聲稱「女性科學家的導師制有負面影響」,引起了巨大的負面關注,最終被作者撤回。但是第一個觀點在這里也是無關緊要的。盡管不喜歡這項研究的社會影響的人們將注意力引向了這項研究,但撤回這項研究是因為他們意識到這篇論文中的科學性是有缺陷的。這種有缺陷的科學使其通過了同行評議,這是該體系的一個缺陷。有人可能會說,這篇論文受到更仔細的科學審查,這在某種程度上是不公平的,但是,導致修改后的判決撤回的肯定是「科學」,而不是「作者的個人觀點」。

為了給出一個最好的解釋,David Karger提出了另一種可能性。假設某位科學家從事偉大的工作,但卻公開宣稱「某個種族或性別是低等的」。假設這個人把他的論文提交給一個會議,那么該會議是否應該拒絕評審這篇論文?David Karger認為如果拒絕接受論文是非常過分的做法,但如果接受,卻不讓這位科學家有機會出席會議作介紹,則是「非常恰當」的做法。拒絕「某個人」而非「科學研究」

他認為可以找一些代理人來會議上做演示。如果這位科學家對代理人的陳述感到不舒服,他仍然可以在 Arxiv 上發表他的研究成果,而且相信科學家也不會因為作者的個人觀點如何而放棄「引用」該論文。

最后這個例子指出了David Karger想反對的第一點的最后一個潛臺詞: 當科學是好的時候,我們有義務尊重、欽佩或者感謝那位做出這項工作的科學家。但如果這位偉大的科學家是個「混蛋」,我們可以拒絕和他接觸,而這些做法都不是在評判科學,而是針對個人。

對此,聯名信發起人之一Pedro Domingos出面回應:

首先,對于David Karger所說的「第一點是絕對正確的無需辯護,同行盲審會解決這個問題」,Pedro Domingos認為事實并非如此: 「盲審并不能阻止研究人員在論文發表后遭到人身攻擊,不能阻止他們在論文發表前不做不符合規范的研究,或者在研究過程的每一步都遭到騷擾和壓制」。廢棄文化無處不在: 在大學、公司、研究實驗室、教室、會議、非正式聚會和郵件列表中都能感受到。反對它的人有被解雇、被排斥、被敵對等風險,而這些都不是盲審所能避免的。Pedro Domingos認為Karger 的觀點說明了他對廢棄文化的本質和程度嚴重缺乏認識。

同時對于「攻擊科學家并不是攻擊科學」,Pedro Domingos認為這不是重點,問題出在因為某位科學家而導致攻擊科學的時候。對于Karger所說的《自然通訊》論文的例子,Pedro Domingos認為「這是令人震驚的天真」: 為什么另一篇論文由同樣的作者發表,采用了類似的方法,但恰好與意識形態一致,而沒有受到攻擊和撤銷?根據是否符合意識形態設立兩種論文評判標準也可以嗎?這對由此產生的研究主體的平衡性、客觀性和可信度有什么影響?

然后 Karger 認為,即使一個科學家已經做了有資格發表的研究,如果她的某些與論文不相關的觀點是 Karger 反對的,那么不允許她參加會議發表論文也是可以的。但是,即使你同意這種觀點(我不同意) ,這顯然是讓反對意見主導論文的接受。因此,在說了第一點不需要辯護之后,他自己又提供了另一個例子來說明為什么要這樣做。

第二,科學界就某一觀點或主題的討論和辯論必須不受事先限制。

對于第二點,David Karger認為沒有什么事先的約束,因為沒有什么可以阻止他在學術社區里說任何想說的話,在 Facebook 上發布任何想發布的東西,或者在會議或期刊投稿中寫任何想寫的東西。所以為了理解這一點,必須拓寬解釋。

一種可能的解釋可以追溯到他已經討論和駁回的第一點: 把拒絕科學家和拒絕科學混為一談。另一個原因是,作者攻擊那些警告某些類型的提交將被拒絕的聲明。例如,NSF 聲明,如果提交的提案沒有討論研究對社會的影響的「更廣泛的影響聲明」 ,將被拒絕。同樣,NeurIPS 會議已經開始要求在每篇論文中就潛在的更廣泛的影響包括道德方面提交聲明。當然,這些并沒有真正限制我的討論,但它確實告訴我,某些類型的文章不會被接受或出版。但這并不是什么新鮮事: 每次征集論文都會描述他們正在尋找的主題,同時暗含著關于其他主題的論文會被拒絕的指導意見。這是一個非常明確的「話題事先約束」所以關于這一點存在一些致命的模糊性,作者沒能夠解釋他們認為可以接受的事先約束有哪些。

對此,Pedro Domingos的回應是:

Karger說,這個原則完全得到了滿足,因為在主題或觀點上沒有事先約束。這再次揭示了對于科學家面臨的社會壓力的一種「令人震驚的天真」。Karger 聲稱,例如,NeurIPS 要求更廣泛的影響報告和道德審查并不能真正限制什么論文可以發表,因為這與列出會議感興趣的主題沒有什么不同。盡管 NeurIPS 在征集論文時明確表示「無論論文的科學質量或貢獻如何」,但提交的論文還是可能會被拒絕,原因是提交的方法、應用或數據會造成或加強不公平的偏見。這難道不是明確的限制嗎?尤其是,受意識形態驅使的限制。

第三,任何人都不應該因為其個人觀點或政治觀點、宗教、國籍、種族、性別或性取向而受到騷擾或攻擊。

對于第三點,David Karger認為有一點讓他徹底否定了這種說法,就是:「基于個人觀點或其政治觀點的攻擊」。

他想不出在任何情況下,基于宗教、國籍、種族、性別或性取向來攻擊某人是合適的。這些是與生俱來且無法控制的個體特征,應該永遠珍視或至少接受它們的多樣性。而騷擾和攻擊,在目前的互聯網上就是明確地尋求傷害一個人,就像身體上的暴力一樣,應該在同樣的情況下被拒絕。

此外,David Karger還猜測這封聯名信的「動機」是因為一些「簽署者的言論遭到了強烈反對」,而發聯名信最終是為了防止這種反對。但他不支持這種做法,David Karger認為有些反對是合理的,有些是不合理的。但總而言之,他支持在領域內發生的越來越多的反對言論。

想象一下,如果我們把這個規則應用到當下的新冠隔離,說我們不能隔離任何人,因為強迫未感染者隔離是不公平的。強制實行這樣的隔離在個人層面上可能是不公平的,但卻有利于整個社會的正確選擇。

對于第三點,Pedro Domingos的回應是:

Karger說他同意這一點,但是他也同意,但他強烈贊成基于個人觀點和政治觀點的攻擊。他認為這些攻擊不應該是人身攻擊,但這正是我們看得太多的地方。而且,盡管他這樣說,Karger似乎很難區分對個人的攻擊和對觀點的攻擊,特別是說“應該基于個人的觀點來攻擊他們”,他這樣的觀點表明了他距廢棄文化僅一步之遙。

對于Karger最后所說的: 「我支持我們領域越來越多的反對言論」,他沒有明確表示他不支持哪種形式的反對。他認為我們需要反擊種族主義和性別歧視,在檢查時有一些「虛假的錯誤」是可以的,因為我們目前有太多的「虛假的正確」。但恰恰相反,當前的學術界的天平強烈傾向于到處都能看到種族主義和性別歧視,將這種誤解放大到荒謬的極端,并犧牲任何與之相抵觸的人。Pedro Domingos還拿自己作為例子: 「在質疑了NeurIPS 對道德審查和更廣泛的影響陳述的要求之后,我被稱為種族主義者、性別歧視者、厭女者和偏執狂。這是Karger說的所謂的「虛假的錯誤」嗎?還是他有針對性地說明了許多人對廢棄文化的漠不關心,而這正是我們聯名信試圖抗爭的?」

廢棄文化「火出圈」

因為互聯網,無名之輩可以一夜之間聲名鵲起;因為互聯網,公眾人物也能一夜之間聲名掃地,更嚴重的是遭遇「廢棄」(cancelled)。隨著被廢棄的公眾人物越來越多,「廢棄文化」(cancel culture)也成了網絡熱詞。

作為cancel的新用法,「廢棄某人」,通常針對知名人物,意味著「不再對其給予支持」,具體行為包括:抵制某演員參演的電影,拒絕閱讀或宣傳某作家的作品等。

至于廢棄某人的原因,「往往是被廢棄者表達了令人反感的言論,或做出了讓人難以接受的行為,以致繼續為此人出資會留下不良印象」。

但廢棄文化之所以愈演愈烈,還是因為它借助了一場又一場的社會運動,比如今年的「黑命貴」(Black Lives Matter)。正是在這些社會運動的助推下,廢棄文化瞄準的對象由文化圈拓展到政治、商業和學術等各個領域,廢棄的方式也從抵制作品升級為要求道歉,甚至強制辭職。

在廢棄文化的一片喧囂中,有人指出了其背后的冷峻事實:它關乎如何就公眾人物的惡劣行為向其追責。相比讓公眾人物失去身份甚至飯碗,廢棄文化更應關心的,或許是建立新的道德和社會規范,以及明確一旦違反這些規范時,應采取何種集體反應。

借用《雙城記》中的一句話說:前方無所不有,前方也一無所有(we had everything before us, we had nothing before us)

究竟是哪一個,還要靠我們自己選擇。