邊緣計算:是流行詞還是未來?

市場研究&咨詢公司 Grand View Research 預測,「即使在冠狀病毒在全球肆虐的背景下,邊緣計算以及 5G 網絡市場最終也將出現顯著增長。到 2027 年,邊緣計算解決方案的市場規模將從 35 億美元增長到 434 億美元。」

隨著 5G 商用化進程的推進,邊緣計算正式站上了市場的風口,成為一股不可阻擋的技術趨勢。

也有業內人士認為,邊緣計算的高增長,有可能會在計算領域上演“中心走向邊緣,邊緣走向中心”的一幕。誠然,這樣的論斷并非“空穴來風”。

日前,全球邊緣計算大會在北京成功召開,在該領域率先展開布局的阿里云、百度智能云、華為等互聯網科技廠商的專家接連出場,大談自家的邊緣計算布局和發展。市場的追捧似乎正如此前聯想集團 CTO 芮勇博士所介紹的,“在行業智能化新需求的拉動下,‘邊緣’正在變得越來越‘主流’。”

那么,在風口之下,邊緣計算的未來清晰了嗎?

起源

施巍松教授是邊緣計算的早期提出者之一和主要倡導者,也是國際邊緣計算研討會的創始人。

在評上美國終身教授之前,施巍松一直主攻功耗(energy efficiency)方向的研究。2008 年,他開始思考,彼時的數據中心已經受到非常高的重視,但是耗電很大,如何才能進一步的解決數據中心的節能問題。

于是,他和他的團隊開始了有關數據中心的節能研究,并在隨后幾年內取得了不錯的研究成果和行業影響力。這在當時,Google 等國際頂尖科技企業也同步開始了這方面的研究。

那么,這與邊緣計算有什么關系呢?

隨著施巍松與其團隊在數據中心層面,也就是后面常說的云端領域做了諸多的研究,積累了經驗,他開始順著這個思路,去思考下一步去哪里執行數據計算。

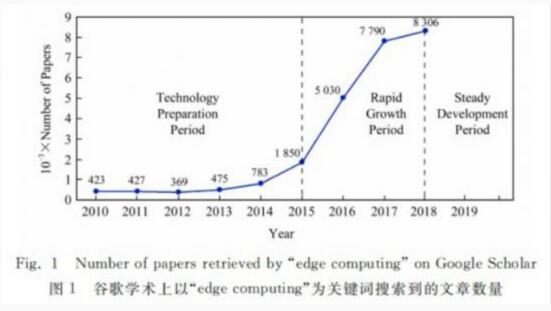

2014 年左右,施巍松開始關注邊緣計算。也是從這個時候,他和他的團隊嘗試著想要把計算推行到邊緣。而此時正是邊緣計算從技術儲備期向快速增長期過渡的階段,自此,邊緣計算進入行業視野,相關論文增長 10 余倍,得到了前所未有的快速發展。

同時,這樣的研究轉變,在施巍松看來,是相當于之前的項目延伸。盡管當前對于邊緣計算還有沒有完全確定的概念定義,但是基于云計算與邊緣計算的協同關系,也存在部分業內人士將邊緣計算看作是云計算的補充和延伸。

誠然,這樣的觀點存在爭議。但是,在此,我們依舊可以將其用以理解邊緣計算。在目前的互聯網科技企業的物聯網解決方案中,云邊端一體化的思路往往是主流。

從市場的角度來看,將云計算與邊緣計算結合理解,更有助于我們去認知。實際上,不管如何看待云計算與邊緣計算兩者的關系,后者的發展也或多或少可以歸結于前者的推動。

在數字時代,物聯網(IoT)的快速發展和云服務的推動,日常的生活往往會產生大量的數據需要收集、處理和分析,以支持智能設備的工作和智慧服務的開展。

當云計算無法很好的解決現有的數據計算問題,邊緣計算也就順勢推出,成為技術的另一個選擇。

在云端與終端之間,這是一個居中取優的概念。施巍松在他的論文《Edge Computing:Vision and Challenges》對“邊緣計算”如此定義——

「邊緣計算是指允許計算在網絡邊緣,代表云服務的下游數據和代表物聯網服務的上游數據上執行的使能技術。在這里,我們將“邊緣”定義為沿著數據源和云數據中心之間的路徑的任何計算和網絡資源。」

簡單理解,“邊緣”是相對的,位于靠近智能終端(也就是數據的源頭)的網絡一側就是邊緣。智能終端產生的部分數據不再經過網絡到達云端處理,直接在本土邊緣進行計算和存儲,從而降低了時間延遲和網絡負荷,并保障了數據的安全隱私。

這是邊緣計算相對于云計算的優越性。也正是基于這些優勢,邊緣計算在今天受到越來越多的科技企業關注和重視,逐步投入邊緣計算領域研究。

流行

在施巍松教授看來,目前邊緣計算領域取得最大的突破在于應用場景逐漸清晰化。所謂有的放矢,不管是我們理解邊緣計算的概念,或是認知邊緣計算的優勢,實際上都是基于場景應用來判斷的。

而推動邊緣計算發展的,是在 5G、AI、大數據、云計算等新技術的支持下,物聯網(IoT)應用的成熟,隨之而來的是智能家居、智慧城市、智慧交通、工業互聯網等場景的建設大步開展,實時計算需求的爆發,直接大幅提升了邊緣計算的應用需求。

據數據顯示,2019 年全球物聯網設備聯網數達 107 億個,同增 17.58%,預計 2020 年有望同比增長 19% 達 127 億個,2025 年物聯網設備聯網數有望達到 252 億個。不難發展,邊緣計算的發展有著足夠扎實的基礎場景支持。

而這些場景,正是當前互聯網科技公司競相角逐的領域。隨著場景建設起步,邊緣計算的關注與重視也就“水到渠成”,進而發生了從過去的云端一體化到現在的云邊端一體化的思路轉變。

這樣的思路也決定了互聯網科技廠商們習慣于將邊緣計算定義為云能力在邊緣端的拓展。譬如,阿里的物聯網邊緣計算(Link IoT Edge),實際上便是阿里云功能向邊緣端的下沉,基本繼承了阿里云在安全、存儲、計算、人工智能等方面的能力。

云能力像這樣下沉到邊緣,進而又可以在本地范圍搭建自閉環的管理系統,實現本地自治。騰訊云的邊緣智能數據處理(IoT EIDP)便支持客戶將 AI 算法容器部署在邊緣硬件平臺,進而實現離線 AI 計算,在確保數據反饋迅速、降低運營成本的同時,也保障了智慧運算的隱私安全。

總的來說,邊緣計算在場景應用中的優勢非常顯著,承接云計算能力,它甚至可以解決云計算深受詬病的問題,譬如客戶最忌憚的數據安全、隱私等等。

可以說,邊緣計算的流行并非無端起風,在云邊協同的理念,云計算有多么火熱,邊緣計算便能追隨跟上,成為下一個技術布局的重點。

當然,伴隨著兩個技術的差異化,即云計算的集中化與邊緣計算的分布式,未來后者的熱度甚至可以超越前者,成為更加廣泛的選擇。

但是,這也僅是面向未來的預想。在當下,邊緣計算發展的桎梏還須解決云邊協同的技術問題和部署問題。

譬如,邊緣節點需要與其他節點整合,與云中心聯動,數據資源如何進行篩選、遷移,都是需要解決的關鍵問題。而邊緣節點之間、邊緣與中心之間也都需要一個統一的底層傳輸網絡支持,涉及到的協議棧優化、私有協議以及動態選路和組網技術都需要面對。

那么,解決這一系列問題的前提都在于對云計算的深入理解,阿里云與百度智能云都傾向于擁抱云原生的理念。其中,阿里云主要利用云原生實現資源的抽象和納管,以容器作為主要的服務載體,來實現內外部業務的交付。

在萬物互聯的數據時代,快速處理數據是一項至關重要的能力。

以場景來看,在智慧交通方面,華為云的 IoT 邊緣(IoT Edge)需要實時提供碰撞告警、紅綠燈相位推送、車流量感知及控制等智能服務,皆是需要場景之下快速的數據處理和反饋能力。

以體驗來看,在視頻觀看方面,愛奇藝應用百度智能云邊緣計算節點 BEC 后,分發到用戶側觀看速度提升了 20%,用戶體驗有了 25% 的優質提升。可見,邊緣計算節點支持的分發能力往往就是影響你下飯觀影體驗的一個重要因素。

事實上,計算發展至今,在社會運作過程的影響越來越大。在 2016 年,浪潮王恩東院士便提出,“融合是未來趨勢,融合的結果是‘一切皆計算’。”

多年以來,在邊緣計算的流行風口上,我們看到的恰恰是這樣一個技術融合(5G、AI、云計算、物聯網等等)、應用融合、場景融合的趨勢,而融合也最終推動了計算的另一個范式,即邊緣計算走上更高的發展水平。

當我們篤定,未來屬于計算,那么或許我們也可以回答,邊緣計算的未來,清晰嗎?

答案,是肯定的。