云計算:20年發展簡史

在人類科技文明驟然調至100X 倍速的三百年,誕生了成千上萬的科技發明:實體的、虛擬的、善良的、邪惡的……科學家、企業家以及絕大多數普通人都參與其中,區別只在于是貢獻了一個想法,還是一次點擊。

本文將梳理“云計算”那并不遙遠的過去,拾起其歷史碎片里值得思考的價值。

1961年,在麻省理工學院百周年紀念典禮上,約翰·麥卡錫(1971年圖靈獎獲得者)第一次提出了“Utility Computing”的概念。

這個概念放在今天可能你已經聽過不少,但在當時的條件下,可謂天馬行空:計算機將可能變成一種公共資源,會像生活中的水、電、煤氣一樣,被每一個人尋常地使用。

直到1996年,Compaq在內部文件中首次提及“云計算”一詞,給這個超前的想法命名。

進入1990年代,只要是個有前瞻頭腦的公司,都想擠上信息技術的高速路。數據、產品、人員、財務的管理,都免不了數據信息化,而完成這些的主要設備就是計算機。

隨著規模擴大,應用場景增多,為了滿足數據運算需求,公司就要購置運算能力更強的服務器,甚至是具有多臺服務器的數據中心,導致初期建設成本、電費、運營和網絡維護成了很多企業的心頭病。

這時Salesforce.com 看到了機會,通過租賃式網頁CRM軟件服務,開創了SaaS模式(軟件即服務)的時代。

初創企業只要每月按月支付租賃費用,不用再購買任何軟件硬件,也不用花費人力成本在軟件運營上。

Salesforce提出“將所有軟件帶入云中”的愿景,成了革命性的創舉,也成了云計算一個里程碑。

此時的亞馬遜也不知道什么叫云,貝佐斯正苦惱著,自己的電子商務網站是否能承受得住來自“黑色星期五”的流量轟炸。

2002年.出版商O\\'Reilly向貝佐斯展示了一個叫做Amarank的工具,它可以每隔數小時訪問Amazon.com,并復制O\\'Reilly的銷售數據及其競爭對手數據排名。

出版商建議亞馬遜開發一個API接口,第三方公司可以通過這個接口獲取其產品、價格和銷售排名。

貝佐斯覺得這個想法不錯,或許可以借此轉型成技術公司。巧合的是,亞馬遜內部已經在進行這項研究,并設計了一些API接口。在貝佐斯的推動下,更豐富的接口被陸續推出。

天才的貝佐斯發現:這些服務器的運作能力,能夠當成虛擬貨品賣給開發者和初創企業,這和當時毛利率百分之二的主業務電子商務比起來,簡直就是一筆“橫財”。

同年,亞馬遜啟用了Amazon Web Services(AWS)平臺。當時該免費服務可以讓企業將Amazon.com的功能整合到自家網站上。

2006年,當亞馬遜第一次將其彈性計算能力作為云服務去售賣時,標志著云計算這種新的商業模式誕生。

在亞馬遜不斷擴張,拓展業務范圍的這幾年里。另一科技巨頭谷歌卻“起個大早,趕個晚集。”

2004年谷歌發表了四篇文章,指明HDFS(分布式文件系統),MapReduce(并行計算)和Hbase(分布式數據庫),至此奠定了云計算的發展方向。

彼時谷歌擁有全球最大的搜索引擎,以及Gmail等面向個人的云服務產品,廣告收入豐厚,對企業云服務板塊并不是第一優先級。直到2008年4月,才讓自己的云業務Google App Engine(GAE)對外發布,通過專有 Web 框架,允許開發者開發 Web 應用并部署在 Google 的基礎設施之上。

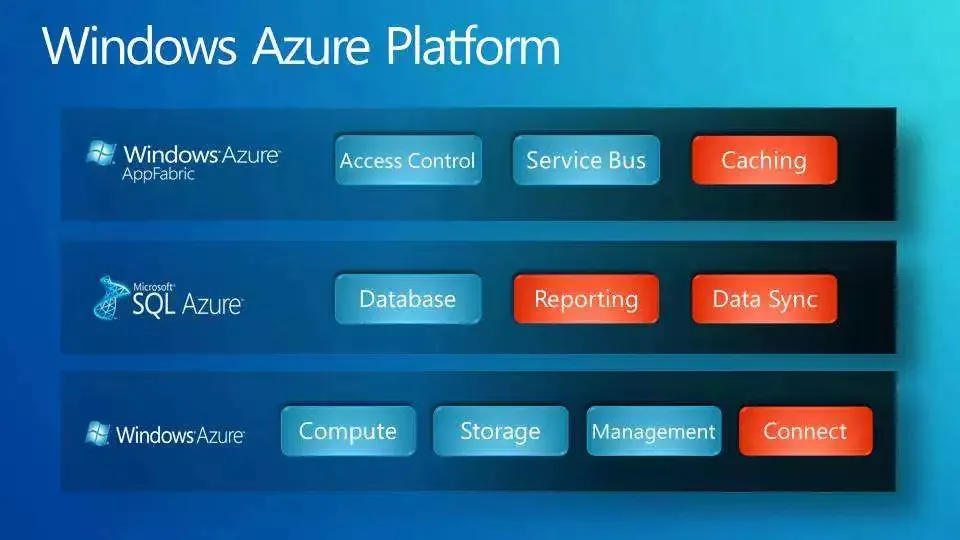

谷歌還有個“同歲”的競爭對手——Azure。微軟在2008年發布云計算戰略和平臺windows Azure Platform,嘗試將技術和服務托管化、線上化。

至此,亞馬遜、谷歌、微軟三大巨頭均下場,2008年也被視作云計算“鯉魚躍龍門”的一年。自此之后,不管是在技術領域還是資本領域,云計算越來越多地被人們所討論。

其中,2010年Netflix宣布全量上AWS,就給市場注入了強心劑。后來者紛紛加碼,2016年微軟耗費260億美元收購LinkedIn,拓展企業用戶,2018年6月微軟又以75億美元收購GitHub,進一步提升企業服務能力。

但率先吃螃蟹的AWS依然是作為行業老大哥,2013年美國中央情報局(CIA)價值6億美元的高利潤私有云合同最終選擇了AWS而放棄了IBM,AWS作為企業級云供應商的資質,進一步獲得了政府的認可。

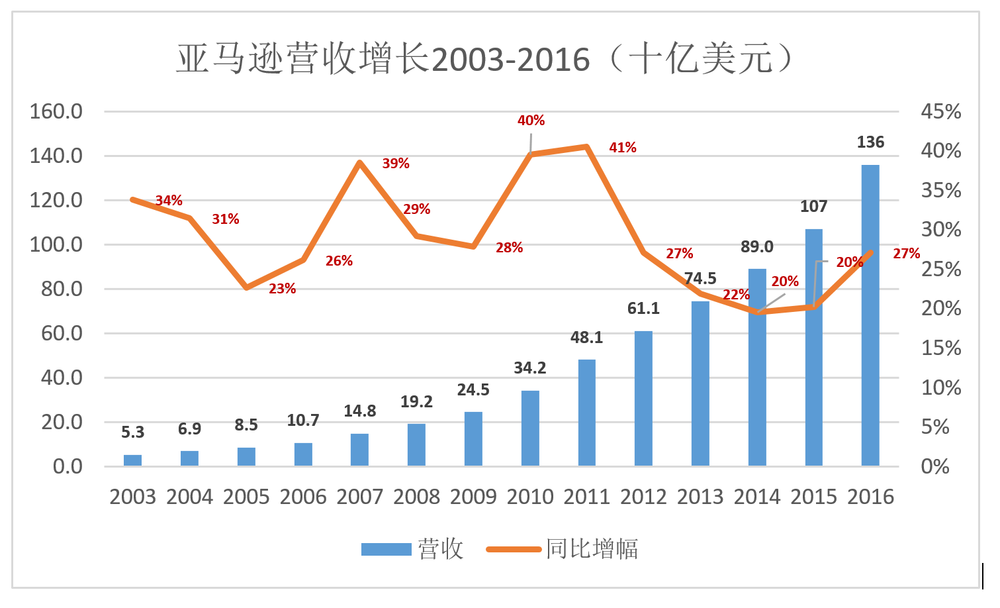

2015年AWS 46億美元的營收數據,不僅讓外界知道了亞馬遜的實力,也讓大眾清楚地認識到了云計算廣闊的發展前景,當然也推動了亞馬遜市值的水漲船高。

大洋彼岸的中國,在這次的競爭中也沒有遲到太久。

2008年,網購的蓬勃讓淘寶用戶激增,但這也導致阿里巴巴深陷數據處理瓶頸。每天早上八點到九點半之間,服務器的使用率就會飆升到98%,依靠傳統IOE架構的阿里巴巴,“腦力”已經不夠用了。從微軟挖來的王堅被寄予厚望,他開始主導阿里云的建設。

而在2009年的另一場網絡大狂歡中——幾乎全年齡段的QQ用戶都樂于“偷菜”。為了支撐起QQ農場的正常運行,騰訊在短短一個月內額外采購與上架了幾千臺服務器到機房。

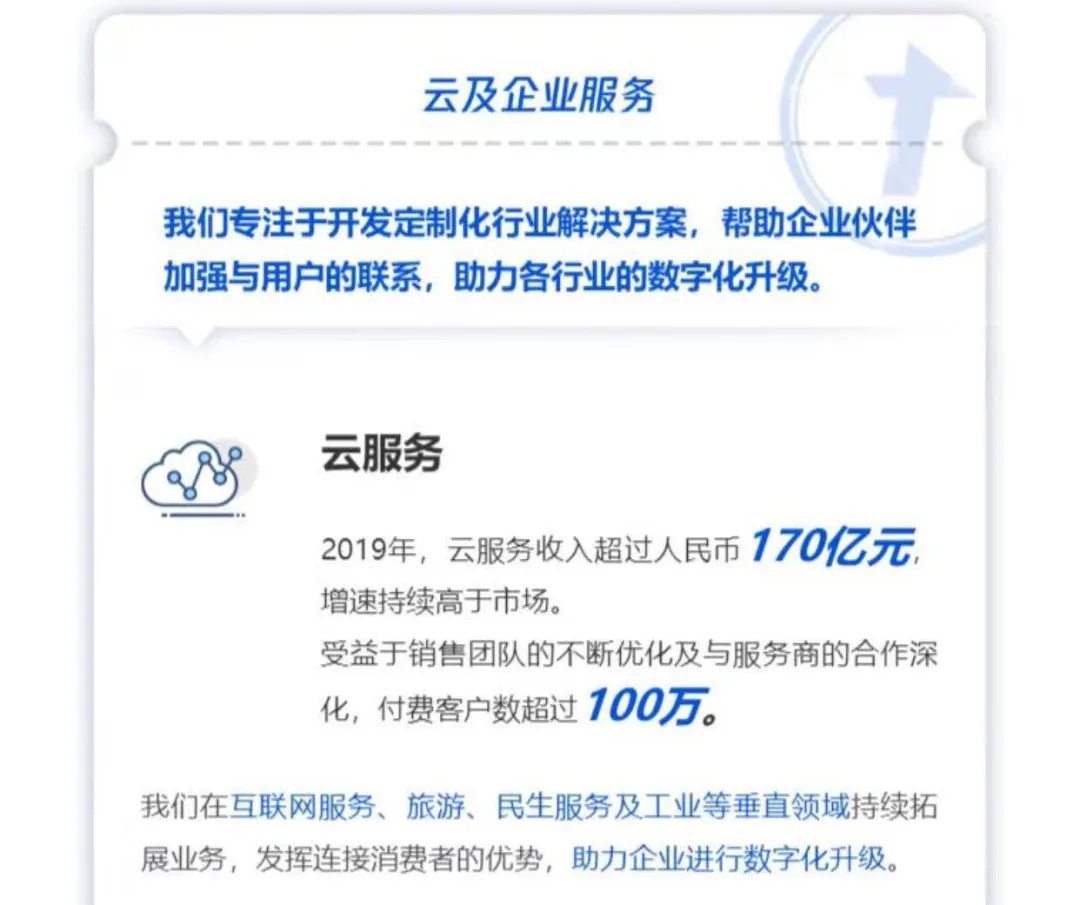

事后,湯道生開始思考一個問題:并不是每個合作伙伴都能有這么多的服務器和IT技術力量,騰訊如果可以提供后勤服務,前景巨大。

為此,他著手架設騰訊云平臺的原型——一個開放型平臺,對客戶開放騰訊的計算能力和流量。一言概之,讓企業將“機房”和“數據庫”設在騰訊云上。

這個在早期只能收歸在社交網絡事業群(SNG)下面“猥瑣發育”的嘗試性業務,2019年給騰訊帶來了超過170億元的收入。

很快,牌局上的玩家開始越來越多:2012年3月,黑客界高手季昕華創辦UCloud;一個月后,三位擁有IBM工作經歷的黃允松、林源和甘泉,共同創辦了青云QingCloud,取義“平步青云”;雷軍決定All in 金山云,要在云端繼續Are you OK。天翼云、華為云、京東云、七牛云……

一時間,亦群雄并起,云計算在中國徹底爆發。這邊“每年給阿里云投10個億,投個十年,做不出來再說。”,那邊“騰訊五年要投100億”, UCloud甚至已經在2020年1月20日登陸科創板,成為中國云計算第一股。

據第三方知名機構Gartner的分析,2019年,美國云服務整體市場規模接近1220億美元,且未來5年年復合增長率(CAGR)超過14%。美國政府也曾發布了多項政策支持云計算發展,比如2010年提出“云優先”戰略、2018年又升級為“云敏捷”戰略,讓各機構采用可以簡化轉型并擁抱具有現代化能力的云解決方案。

處在后發位置上的中國市場,也上演著美國市場曾經發生的故事。根據中國信通院《云計算發展白皮書(2019)》,我國云計算市場,2018年IaaS市場270億人民幣,PaaS市場22億人民,SaaS市場145億人民幣。

從不被看好的燒錢黑洞,到現在產業互聯網的中流砥柱,云計算的發展經歷了線性上升的過程。盡管它依然面臨著投入巨大、安全事故、競爭激烈等挑戰,但本身先進的理念讓一代代IT人前赴后繼地投入其中。

云上的戰爭,才剛剛開始。

參考文獻:

[1]云計算[OL].維基百科

[2]AWS[OL].維基百科

[3]「萬物簡史」云計算進化史[OL].好奇心日報.2018.03.03

[4]中國云計算發展簡史[OL].物聯網人家.2019.09.01

[5]王堅播種,云計算成林[OL].鋅財經.2019.11.24

[6]云計算極簡史[OL].工程師與云.2019.08.12

[7]云計算100年 [OL].蝦畫研究所.2019.11.22

[8]為何這么牛?亞馬遜AWS極簡史 [OL].虎嗅.2018.02.06

[9] 為什么AWS云計算服務是亞馬遜先做出來,而不是Google?[OL].知乎.2018.02.23

[10]云計算的發展史 [OL].簡書.2018.09.22

[11]云計算流派戰爭:硬件出身終失意,他們只是太老了 [OL].鹿鳴財經.2019.01.20

[12]丟了項目,沒了人才:谷歌云失落很多年 [OL].深響.2019.02.20