老P觀云:新基建,企業從何處著手

新基建是這段時間IT圈以及各類型企業普遍關注的話題,這里也與大家分享一些淺見。

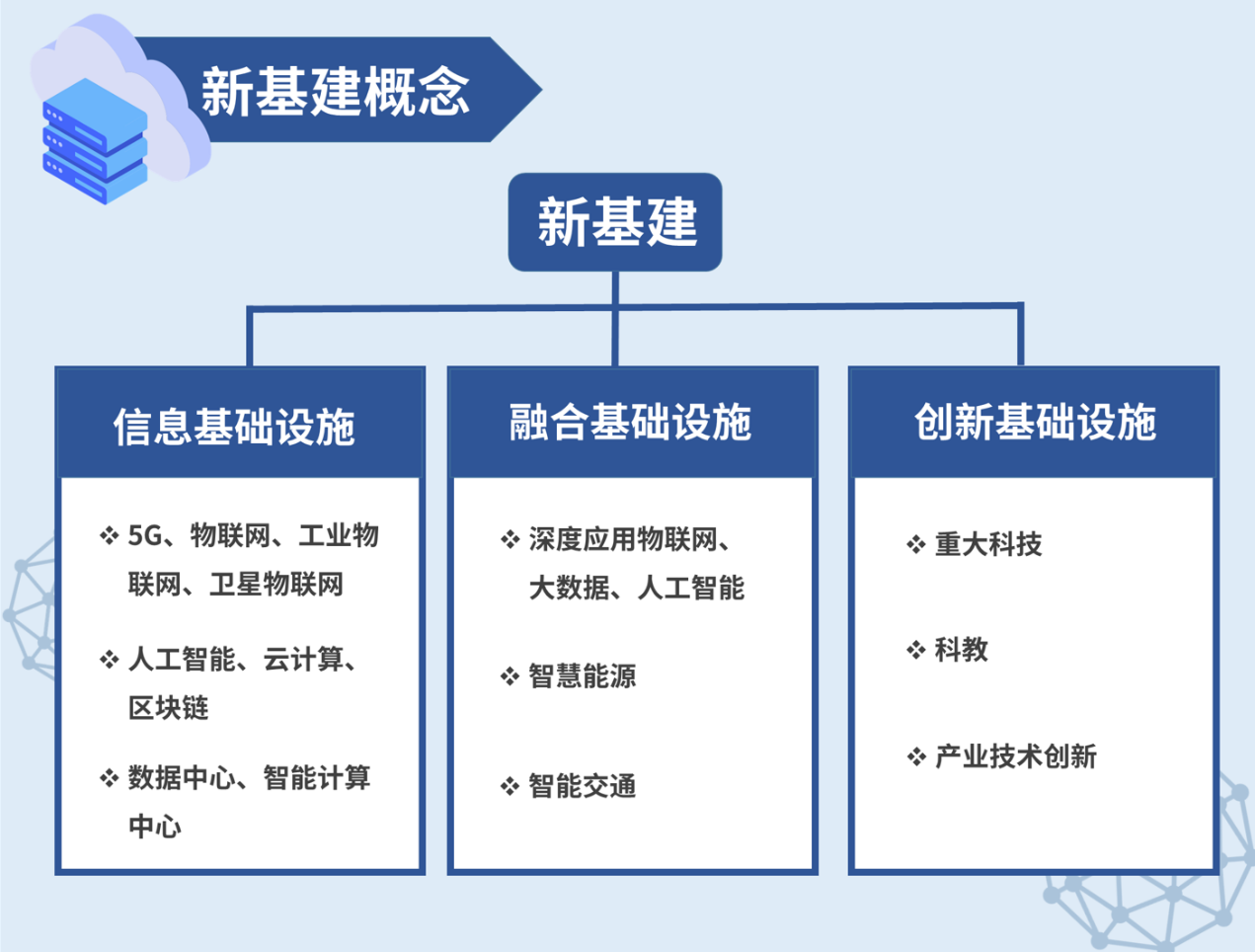

從政策給出的明確解釋看,新基建其實很大程度上是數字經濟的基建,也就是圍繞數據的基礎建設。對企業來說,就是強化自己的數字基礎,最大化、最高效地利用數據來創造業務價值,從根本上提升競爭力。

可以發現“新基建”很大程度上是數字經濟的基建,也就是數據的基礎建設

新基建在疫情背景下的提出,有著非常的意義。因為數據的價值,以及它給企業和社會組織帶來的優勢,在過去幾個月中展現無遺。數據對未來發展的巨大支撐力也得到了高層認可。

對于企業來說,疫情是企業前階段數字化轉型成果的試金石,也是未來數據基建的催化劑。

說它是試金石,是因為企業經過此輪疫情,可以對過往在數字化上的投入有一輪清醒的認知,破除掉“花架子”和“豆腐渣”,也發掘出在關鍵時刻支持企業業務發展的數字化利器。

說它是催化劑,在疫情的倒逼下,很多同仁感慨過去幾個月完成了之前幾年的數字化工作。有利的是,企業內部經此一役更加認同數字化的迫切性,也更明確地看到價值,真正從上到下形成了對發展數據基建的內驅力。

對于數據的基礎建設,現在的問題不是要不要做,而是怎么做?

結合甲骨文 40余年企業級數據管理的經驗和成功案例,我認為有以下幾點很關鍵:

與業務戰略緊密相關

企業的數據戰略首先要務實,不能為新基建而新基建,脫離實際的業務需求。要想數據戰略未來能在企業內成功,讓數據產生實際效益,數據戰略必須圍繞業務戰略的重心搭建。

在開始之前,要先問自己:

· 企業目前的業務戰略重點是什么?

· 業務最大的痛點是什么?

· 我希望借助數據,解決什么問題?

只有這樣,才能從結果倒推,找到數據的應用場景,把需要的數據串聯運用起來解決問題。

積小勝為大勝,形成“良性循環”

數字化基礎設施的建設和升級看似宏大工程,但從企業自身的利益和實施難度考慮,對于絕大多數企業比較推薦“蠶食”而非“鯨吞”的策略。

就是說,企業挑選最優先的問題快速解決,看到業務成果,要比愚公移山式的大工程實際和有效得多。建議有兩條:

一,不貪多。

為了保障數據戰略得到足夠專注的資源和貫徹,建議企業初步選取的應用場景(也就是利用數據解決的問題)不要超過三個。

二,但求快。

企業要能成功在內部推行數據戰略,必須證明一點:數據能產出的價值是大于投入的。

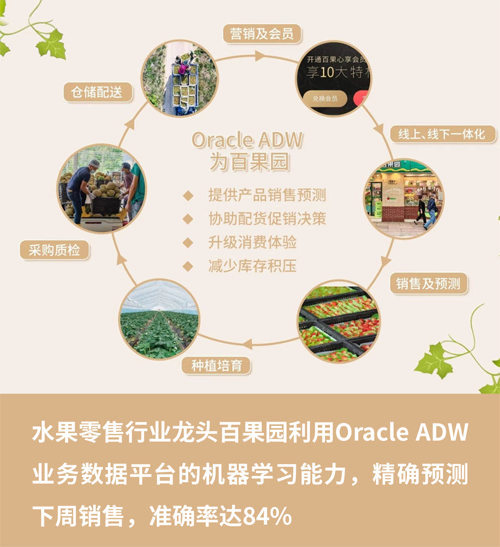

事實上很多企業利用甲骨文的技術已經做到了這一點。我們的一項調查顯示,有82%的企業決策者認為投資適當的數據管理策略幫助他們實現更加卓越的業務成效。

對于一家剛推行數據戰略的企業,初期需要快速且經濟的做法來幫助印證這一點,讓更多企業內部的人認同,并參與進更大的數據項目中來,形成正向循環。

自動化,智能化與用戶體驗

在企業內部推行數據戰略,用戶的使用體驗也非常重要。英文中的一個詞Effortless(輕松,不費力),我認為來形容好的用戶體驗非常貼切。IT應該是越來越簡單的,而不應成為負擔。

如何做到呢?

除了選擇成熟專業的企業級產品與服務,現在可以從開始就應適當引入人工智能、機器學習技術的助力,為用戶做減法。

云和自治(Autonomous)技術無疑開啟了一扇新的大門。企業通過云的方式,可以大大降低運用最新人工智能和機器學習成果的門檻。數據管理上的自治(可以理解為IT的“自動駕駛”)在解放IT,使得他們可以更專注于與業務部門合作的同時,更是能將業務部門的數據能力激發出來,使業務人員可以自助、自主進行數據探索與分析,從而用數據講述業務的故事,更明智地決策。

自上而下的文化改造

對于企業來說,“新基建”不僅是技術的更新,更是文化與心智上的深層變革,企業管理層的態度與行動,在推動企業數據戰略的實施中至關重要。

管理層需要充分認識到以數據為核心的數字化浪潮已不可阻擋,是企業未來長期發展的必經之路。同時管理層也要花一定時間思考數據戰略,以及相應的組織管理結構改革和人才培養,為未來打下基礎。

我們也觀察到,很多企業數據戰略的推手多為IT部門,他們與企業業務部門(也就是數據的產生者/使用者)之間存在割裂;企業部門與部門間,數據共享與流動性有待改善,這要求企業在技術能力和組織協調兩個方面上同時發力。

總之,新基建的提出,與其說是吹響號角,更像是給企業的提醒——圍繞數據打造企業的數字化能力,已經是企業未來發展的必選項。發展企業的“新基建”,需與企業的業務重點緊密融合,注重快見實效和用戶體驗,輔以自上而下的數據理念傳導,找對方法,方能事半功倍。

“幫助人們以新的方式看待數據,探索數據價值并創造無限可能。”這是甲骨文的使命,也是甲骨文的專長。我們正在深度參與上萬家中國企業的數據能力建設,并會持續和你分享我們的經驗與觀察。