疫情后生物識別何去何從 大勢之下重心向“手”還是“首”?

庚子年初,一場突如其來的疫情波及了整個華夏,讓百姓突然有種“夢回2003”的感覺。所幸國家及時的做出了反應,隨著時間的流逝,疫情在我得到了有效的控制,康復的患者也越來越多,但疫情所給我們帶來的影響,卻遠沒有結束。

遠的不談,就當下的安防行業,乍一看十家能做出入口控制的企業八家在做測溫門禁,剩下兩家一家沒開工一家缺原料,似乎一時之間門禁帶測溫成為了風尚。

不過疫情當道,上下一心共克時艱總是對的,但要考慮的是,疫情之后當下調整過的生產線是否要改回曾經,為抗疫所帶來的功能是否要依然要保留。如果保留,疫情結束后客戶是否愿意為多出來的“雞肋”功能買單;如果不保留,那么未來是否可能會用到這個功能模塊......這都是擺在廠家的面前的難題。

如果說做門禁的廠家還沒那么糾結,那做生物識別的企業現在可能頭都大了。眾所周知,自從廣州一則門把手上檢測出新型冠狀病毒核酸的通報后,“非接觸”這一概念再次走入了大家的眼簾。民間各種“奇奇怪怪”的抗疫方式走入了臺前,什么“牙簽扎電梯”、“紙巾包把手”、“門衛代開門”一股腦的涌到人們的面前。

畢竟科技存在的意義就是為了人們服務,讓人們享受到更好的生活,為此人們在尋找一種能破解當下窘境的方法,此時,曾飽受詬病的人臉識別技術就又一次回到了人們的視線中。

“劣跡重重”,為何依舊是“它”?

談起人臉識別,大家可能第一反應就是換臉,什么“3D打印破解人臉識別”、“AI換臉涉及色情被官媒痛批”、“人臉信息被兜售”等等負面新聞,這一切的一切涉及的都是它——人臉識別技術。

尤其是在目前很多領域乃至許多居民小區都在大規模引進人臉識別技術的當下,人臉識別技術當然對于安防有很大助益,但也在客觀上增加了個人信息泄露的可能性。一旦相關產品因加密技術差而導致儲存信息被不法之徒盜取,后果更是難以估量。既然有千不好、萬不秒,但為何當下被應用于疫情防控的出入口管制最多的還是人臉識別技術?

疫情后生物識別何去何從 大勢之下重心向“手”還是“首”?

無他,用無可用。首先讓我們先來明確一下,所謂生物識別即使即利用人體固有的生理特性,(如指紋、臉象、虹膜等)和行為特征(如筆跡、聲音、步態等)來進行個人身份的鑒定。

而當下在市場上被大規模應用的生物技術其實只有指紋識別和人臉識別,但前面也說了,自從廣州一封報告“橫空出世”后,無接觸成了大家的追求。而瞳孔識別又造價太高、掌靜脈識別設備模塊又太大,最后適合大規模應用的也只剩下人臉識別了。

向“手”還是向“首”無傷大雅,“非接觸”才是重點

疫情之下,人臉識別技術雖看似登臨生物識別技術之榜首,但其他生物識別技術并非沒有一戰之力。

例如2019年12月26日,據外媒報道,美國專利與商標局公布了亞馬遜最新專利申請,在這份申請中,亞馬遜提出了一個生物特征識別技術,只不過它掃描的并不是臉部,而是手掌,其中包括掃描手掌中的掌紋以及血管分布。

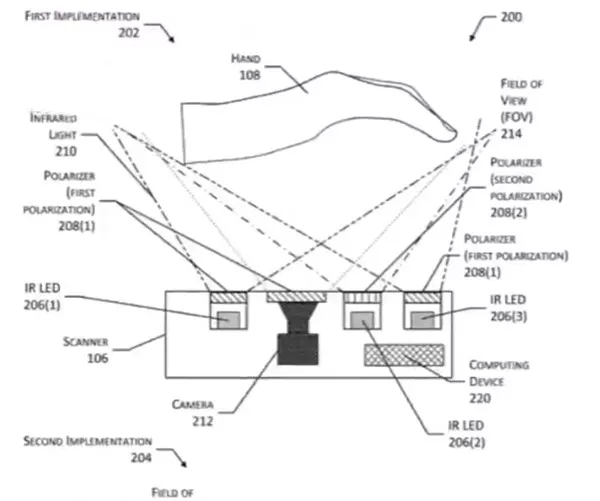

設備理論圖

發明人還描述了一種掃描儀設備,用于獲取手掌原始圖像。第一組圖描繪手掌外部特征,如線條和折痕。第二組圖是內部解剖結構,如靜脈、骨骼、軟組織等。

將掃描儀放置在給定位置的入或出口處,掃描手掌就可鏈接至顧客的信用卡或借記卡, 揮揮手就可以完成所有交易。據了解,消息人土稱該技術的精確度在1%的10%以內,300亳秒內即可驗證客戶,除了手無需使用其他任何設備。

雖然亞馬遜拒絕對此消息置評意味著該公司一定正在開發類似的技術,但也足以看出,就算不計入靜脈識別技術,以手部信息為根基的生物識別技術仍有一戰之力。

結語

雖然當下人臉識別依舊錯漏重重,但在一眾AI公司的努力下,人臉識別應用于抗疫的最大難題——“戴口罩無法識別人臉”僅數周便被研發人員突破,由此可見人臉識別技術尚有被深入開發的余地。

反觀指紋識別,雖前途一片大好,但面對攜“非接觸”這一訴求而來的人臉識別依舊難以招架。或許在亞馬遜的哪像技術未成功落地之前,生物識別這一“戰場”要被人臉識別億鯨吞之勢吞食過半。

畢竟當年SARS病毒經研究后發現除通過呼吸道、消化道之外,還可能通過皮膚、汗腺分泌的汗液進行傳染。而數遍近二十年來對我國造成重大影響的傳染病,上一個叫“非典”,這一個叫“新冠”,由此可見“非接觸”這一簡單的訴求,足以確保人們在選購時的傾向,也足以讓人臉識別這一技術在相當時間內,穩坐生物識別家族的頭把交椅。