AI幫你靠“想象”打字:手機電腦軟鍵盤也能盲打了,準確率達95%

本文經AI新媒體量子位(公眾號ID:QbitAI)授權轉載,轉載請聯系出處。

有了機器學習,沒有軟鍵盤還能照樣打字。

憑啥?憑想象。

來自韓國科學技術高級研究院在一項最新研究中,提出了一種完全靠想象的鍵盤:I-Keyboard,這個界面上看不到軟鍵盤上的字母布局、形狀和大小。

通過機器學習技術,你從觸摸屏的任何區域進行打字,并且準確率還有點高。

研究人員聲稱,與傳統的虛擬鍵盤相比,這個新穎的盲打鍵盤能讓大多數人能夠達到95.84%的準確度。

構建系統

構建這個系統的第一步,就是先找到不用人類用軟鍵盤打字的觸摸位置的數據集。

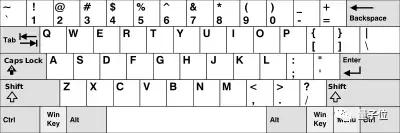

研究人員招募了43名經常使用QWERTY鍵盤的志愿者,用他們的數據構建數據集。所謂的QWERTY鍵盤鍵盤,就是我們平時電腦和手機26鍵輸入法上的字母布局。

這些志愿者需要在研究人員的指示下輸入一些固定句子,包括從推特和20個新聞數據集中隨機抽取額150-160個句子,并在正式開始前用15個句子進行了預熱。

最終,每個參與者大約花費了15分鐘,總共輸入了7245個短語,以及196194次鍵入。

論文中顯示的手機裝備如下:

△ 數據收集裝置

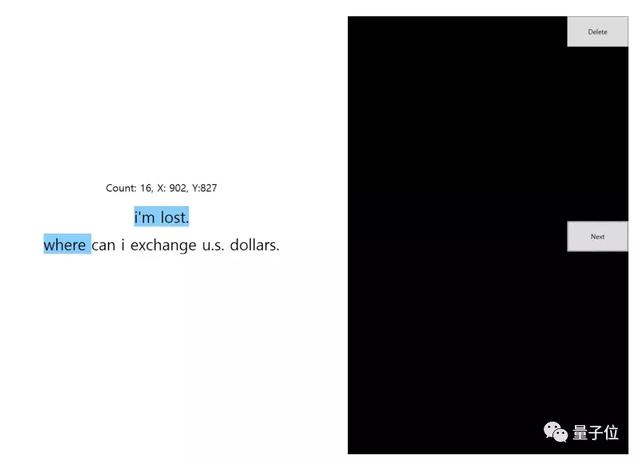

屏幕有一定的輸入指引(圖a),這個過程中屏幕上除了刪除鍵和輸入鍵以外沒有其他提示,黑漆漆的輸入界面上看起來是這樣的(圖b):

收集完位置信息后,研究人員對這些數據進行了歸一化處理,并且去除了位置偏移量。

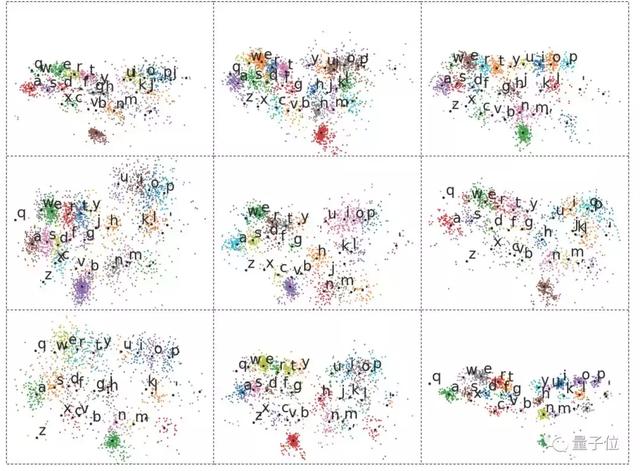

他們發現,志愿者“盲打”時認定的字母排布不是水平對齊的,二是呈現一條特定的分布曲線。

△ 算法“腦補”的鍵盤分布

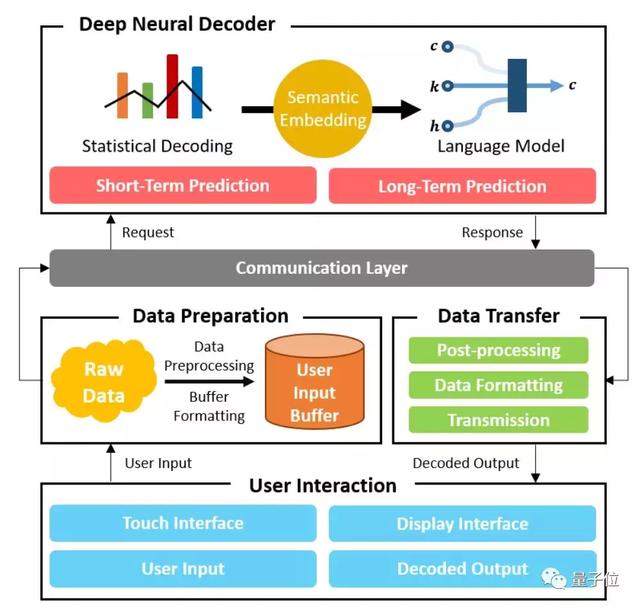

于是,在這些調研之后,研究人員設計了I-Keyboard的系統架構,由三個模塊組成:

用戶交互模塊,準備模塊和通信層。

首先,系統通過觸摸屏或觸摸界面接收輸入。

同時數據準備模塊預處理信息,并格式化原始輸入。

最終,緊密集成了機器學習框架和應用程序框架的通信層處理信息,深度神經解碼器(DND)負責將輸入信息翻譯成字符序列,預測打字人輸入的到底是什么。

△ I-Keyboard系統架構圖

部署系統

系統構建完成后,研究人員在一臺MacBook Pro上部署了I-Keyboard,測試系統的性能。

他們在短語集中隨機選出了20個短語,參與者需要以每分鐘45.47個單詞的速度進行鍵入。

這個輸入速度不是固定的,研究人員考慮到,在用物理鍵盤或者軟鍵盤打字時,每個人的速度本身就不同。因此,為了保證測試質量,測試者也可以用物理鍵盤打字88.74%的速度進行輸入。

結果顯示,這種方法的正確率達到了95.84%,超過了基線水平4.06%。

研究人員表示,目前I-Keyboard還不支持所有型號的智能手機,但研究人員的目標是將這個系統擴展到所有觸摸屏設備上。

他們表示,這樣研究未來前景無限,還可以加入一些手勢識別算法,實現對非字母字符的輸入,比如胡子,標點符號和功能鍵等。

總之,是一種全新體驗的輸入方式。

傳送門

VentureBeat報道:

https://venturebeat.com/2019/08/02/ai-may-turn-touchscreen-keyboards-invisible/

論文地址:

https://arxiv.org/abs/1907.13285