數據告訴你,中國的房子是不是已經“夠”了

供銷影響價格,這是最簡單商品市場規則。

今天我們就用這個道理來驗證下大家最關心的房地產存量房問題(就是房子究竟有沒有過多、有沒有泡沫的問題)。

先不說大家看到的市面房價和物業總值(因為這可能是天文數字,大到可以買下米國島國都不是問題)。

我們只扒一扒中國人口和物業總存量,看看人均擁有住房面積是否達到“理想狀態”(有沒有泡沫)。

說總量

計算范圍:從大家熟悉的一手商品房為主(農村自建、城市小產權房、以及各路單位自建、參建、委托建造自用的住宅或其他自用建筑物暫不入列)!

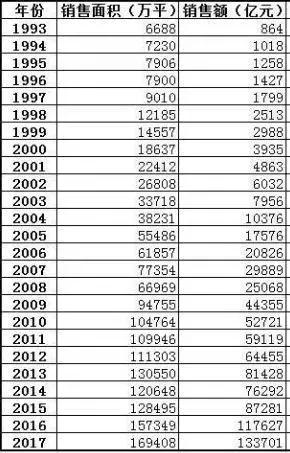

計算時間:從商品房大致成形的1993年開始統計,累加可得約160億平米,商品住宅136億平米(歷年數據住宅占大概85%)。

除此以外,2014年有非官方數據稱,全國小產權房面積約66億平方米,居民8000多萬人(注意:國家目前的口徑還是不予承認、不予確權,不能買賣)。

估計棚改、經濟適用房、公租房、人才房、福利房……等等,共同的特征是確實是在城里,而且確實也會隨著房地產價格而水漲船高,也能夠買賣。

小結:從純居住角度來說,總量約290億平米(房子依然在修,所以算多不能算少)。

算總賬

繼續沿用國家統計局的城市化率58%的數據,計算城市人口數量,人均居住面積大致可以算出:

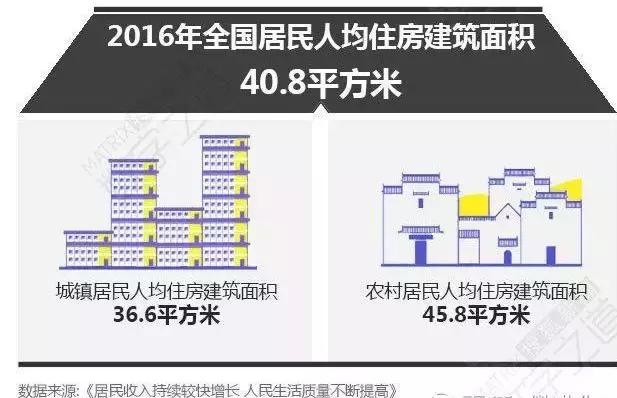

2016年,國家統計局全國抽了16萬戶作為樣本,全國居民人均住房建筑面積為40.8平米,其中城市36.6平米,農村居民是45.8平米(調查所得應該比較可信)。

意思大致就是:城市人口居住條件是:3口之家約120平米(套三或套四)。

對比全球人均住房面積

美國: 大概68平方米(最高)

意大利:大概43㎡

荷蘭:大概 40.82㎡

德國:39.4㎡

英國:35.4㎡

法國:35.2㎡

韓國:19.8㎡

日本:19.6㎡

香港:19㎡

那么,數據與真相:我們的房地產到底發展到哪個階段?

個人觀點

1、從既有城市化的居住角度講,城市人口居住基本達到要求了;只是房產持有數量不均衡(中產階級顯然不止一套房)、空置率較高,導致租房或人均居住面積不足的問題,還是客觀存在的。

2、城市化進程還有空間,這是房地產繼續發展的理由;按目前城市化60%左右的進程,距離75%(理想狀態),還有一定差距。

3、居民杠桿率提升的太快,過日子還需要實體支持,而不是啃鋼筋混泥土肚子就飽了,(去年房地產市場一波上竄,實體生意明顯不好做了,餐廳老板們虧本的又多了……)炒房客需要謹慎行事哈。