誰在人肉搜索?——網絡人肉搜索主體的Logistic回歸模型分析

本文發表于《廣告大觀(理論版)》2010年02期,主要使用SPSS軟件對一份包含5758個樣本的數據進行Logistic回歸分析,考察網絡人肉搜索參與主體的人口統計特征、基本網絡使用情況以及具體的網絡參與行為對其參與人肉搜索的影響程度。研究發現23-27歲的男性低收入群體、經常參與網絡口水戰的人、在網絡上愛說謊的人、網絡發言是為了發泄情緒的人、網絡發言為了引起別人注意的人、更愿意討論陌生人的私人話題的人、在網絡和現實中表現不一的人更容易參與人肉搜索。而且是否參與人肉搜索與網齡和每天上網時間相關。

引言

從1994年到2009年,中國的互聯網用戶從最初的不到1萬人發展至現在的2.98億人,普及率達22.6%,并已超過世界平均水平[1]。15年間,中國互聯網憑借自身龐大的用戶基礎和不斷的技術更新衍生出各種新鮮的傳播方式和行為模式,人肉搜索便是在2001年就初露端倪的一種新型網絡行為方式。從2006年起,人肉搜索發生頻次迅速上升,影響力也迅速擴大,人肉搜索日益成為一種“癥候式”的網絡現象。2006年的“虐貓事件”、“銅須門”事件,2007年的“姜巖案”和“3377事件”,2008年的“藏獨王千源事件”、“地震罵人女事件”,2009年的“躲貓貓事件”等等都成為當時網絡輿論的焦點事件,人肉搜索的影響也逐漸從線上擴展到線下,對事件當事人以及相關社會領域產生了巨大的影響。在這樣的背景下,對網絡人肉搜索進行研究顯得十分必要。

一、文獻綜述

1.集群行為研究

集群行為(Collective Behavior)又被稱為集合行為、集體行為或聚合行為。法國社會心理學家古斯塔夫·勒龐是這一研究領域的開創者,他在1895年發表的著作《烏合之眾》中對“群體心理”、“群體的意見和信念”、“群體的分類和特點”[2]等進行了開創性的分析。后來精神分析學的創始人西格蒙德·弗洛依德繼承并發展了勒龐的研究成果。正式將集群行為納入社會學研究領域的是美國社會學家羅伯特·E·帕克,1921年他在芝加哥大學社會學系任教期間與E·W·伯吉斯合著的《社會學科學導論》一書中對集群行為做了詳細分析,認為集群行為始于社會性互動,“集群行為是......社會互動的結果[3]”。

目前社會學界較為一致的認為集群行為是一種具有一定規模、匿名的無組織人群,在一定的誘發因素影響下而突然爆發的社會互動[4],具有自發性、偶然性、無組織性、情緒性、狂熱性、失范性及短暫性等特征[5]。因為集群行為屬于一種突發的集群互動,參與者很容易受到集體情緒和流言、謠言的影響,容易產生社會失范行為。基于對集群行為產生機制的分析角度不同,社會學領域對集群行為的后續研究可以劃分為模仿理論、感染理論、緊急規范理論、匿名理論和斯梅爾塞的六要素理論等五個分支[6],每個分支都是從不同角度闡釋集群行為的學術共同體。

由于集群行為是由許多人一起共同發生的,所以集群行為的主體要素必然涉及群體的概念。首先集群行為的群體是非正式的、無組織的群體,群體成員間存在著很大的結構差異性,但又因為某種特定的共同性或聯系而集結在一起,這種情況與網民在網絡中的存在狀態幾維一致。集群行為的主體更類似于一種“聚眾”的狀態,帕克認為,“聚眾是壓制其成員中出現的差異,并且是無批判地、感情化的、全體一致地把注意力集中在某些對象上,容易受暗示影響是聚眾的特性[7]。”因此,集群行為主體之間必然存在著從眾、暗示、感染等心理要素,已及刺激、暗示、模仿等行為要素。本文將通過網民的網絡使用行為來具體分析網絡人肉搜索作為一種網絡集群行為,其參與者行為變量對參與人肉搜索可能性的影響。

2.網絡輿論研究

輿論(Public Opinion)的系統研究起源于李普曼的《輿論學》。傳統的輿論學研究對于輿論的準確定義并未達成一致,比如劉建明認為“輿論是顯示社會整體知覺和集合意識、具有權威性的多數人的共同意見”[8];喻國明認為“輿論是社會或社會群體中對近期發生的、為人們普遍關心的某一爭議的社會問題的共同意見”[9]。這也從一定的角度反映出輿論作為一種社會存在本身所具有的復雜性。雖然關于什么是輿論這一問題學者們的觀察角度和定義方式有所不同,但是對輿論的基本構成要素包括輿論的主體、輿論的客體、輿論的存在形式等三方面基本能夠形成共識。

輿論主體的研究是輿論學研究中一個重要的問題,但也是個十分困難的問題。輿論的功能具有實體性,但輿論的主體卻是“非實體性”的。與集群行為的主體類似,輿論的主體必然是個群體,這個“非實體性”的群體在輿論調查中是集合的,但在現實生活中一般是分散的;群體的構成是變動的,會隨社會結構的變化、某些社會問題的出現、消失而不斷重組;按照一定規則有意識地組織起來的群體與本來意義的自在公眾也是有區別的[10]。也就是說,輿論的主體是不斷變動的,不同議題的輿論主體是不同的。在這個層面上來講,輿論的主體與集群行為的主體是有區別的。集群行為的主體是帕克所說的一種“聚眾”狀態,而輿論的主體應該是美國社會學家布魯默所說的“公眾”,他們共同面臨一個議題;他們對如何處理這個議題有爭議;他們就議題之解決展開討論,這種討論是相對理性的,是輿論形成的核心[11]。

網絡輿論是社會輿論在網絡上的一種表現形式。因為中國網民群體的日益龐大,以及網絡所具有的匿名性、互動性、分散的聚集性等特征,網絡輿論對現實社會的影響日益增大,網絡輿論也日益成為社會輿論的晴雨表。近幾年中國網絡輿論主體的研究多傾向于研究特定輿論事件中的輿論主體,而且更偏向于研究非理性輿論主體的引導和調控。劉正榮認為非理性網絡輿論的主體“處在一種沒有社會約束力的匿名狀態, 即使失去社會責任感和自我控制能力, 也能在‘法不責眾’的心理支配下把自然的情緒宣泄成為本能的選擇, 展示最深層面的‘本我’” [12]。在這種情況下,人肉搜索作為一種典型的非理性輿論表達行為其參與主體的研究更具有意義。

3.已有人肉搜索研究

從學術文獻看,在“中國期刊網”按主題“人肉搜索”進行檢索得到85篇相關文獻;按關鍵詞“人肉搜索”進行搜索僅僅得到6篇文獻,研究的關注點多為道德、法律層面,比如《人民檢察》在其2008年第21期中刊登署名為楊濤的文章《“人肉搜索”的罪與罰》,《消費導刊》在2008年第21期中刊登的署名為路小超的文章《從倫理道德視角解析“人肉搜索”現象》。在傳播學領域的研究文獻中,部分作者開始關注人肉搜索的機制、特征等方面的研究。比如,《東南傳播》2008年第11期刊登署名為米莉的文章《網絡“人肉搜索”的傳播學分析》從虛擬與現實的角度談人肉搜索,認為人肉搜索在本質上是一種人際傳播。但是在目前所有的文獻當中,我們沒有找到采用定量方式對人肉搜索主體進行探析的成果。

2009年劉迪等的《網絡人肉搜索的輿論框架研究》[13]文章中,作者對網絡人肉搜索的主體、客體及特征均有所涉及。在客體方面,作者總結了10個典型的人肉搜索事件,歸納出了娛樂惡搞類、社會公德類、婚姻道德類、民族情緒類四類常見的人肉搜索事件類型,并且運用因子分析方法得出網友對典型人肉搜索事件關注的兩大主要要素為社會公德要素和婚姻道德要素。在人肉搜索的特征方面具體表現為存在數量上的輿論***;隨著時間的增長輿論的數量迅速增長;輿論產生快、結束快;每天的輿論波動過程呈明顯的重合規律;網友普遍非理性等等。在人肉搜索的主體方面作者認為主體年齡集中在19到27歲,男性為主,人肉搜索群體平均收入水平不高,且高校學生居多。但鑒于樣本總量有限,該文的主體研究很難進行較高層次的數據分析,同時關注點也多放在人肉搜索參與者的人口統計變量上。鑒于此,本文的研究將以網絡人肉搜索的主體研究為重點,進一步深入的挖掘網民的網齡、每天上網時間以及具體的網絡使用行為對其參與人肉搜索的影響程度。

二、研究設計

1.概念界定

人肉搜索有廣義和狹義之分。廣義的人肉搜索指的是在網絡上通過提出問題、尋求幫助等方式獲取信息的過程,信息的來源非常廣泛,既包括網友通過搜索引擎搜索到的信息,也包括網友根據自身的經驗提供的幫助和回答,比如“新浪愛問”、“雅虎知識堂”等等。狹義的人肉搜索是指網友匯聚在特定的網絡社區,圍繞某一話題展開論戰,并深入到各個層面尋找當事人的相關信息并將其公布在網絡上,試圖影響事件主體現實生活的網絡行為。本文的研究對象為狹義的人肉搜索。

2.調查方案

本文主要采用網上固定樣組與電話訪問CATI相結合的調查方法,調查的城市包括北京、上海、廣州、廈門、大連、青島、沈陽、西安、成都、重慶、武漢、深圳、錦州、寶雞、漢中、襄陽、東莞、綿陽、無錫、蘇州、徐州、洛陽、開封等23個,共回收有效問卷5758份,總樣本的年齡、性別與最近互聯網的人口比例接近。

3.研究假設

假設一:參與人肉搜索的人以23歲左右年輕人為主,收入不高,并且男性居多。

假設二:是否進行人肉搜索與網齡相關,剛開始接觸網絡的人容易參與人肉搜索,隨著網絡使用經驗的增加以及對各種規則的習得,進行人肉搜索的可能性越來越小。是否進行人肉搜索與每天上網時間相關,每天上網時間越長,越容易參與人肉搜索。

假設三:是否進行人肉搜索與網民的網絡使用行為相關。從網絡參與行為來講,在網絡上愛說謊的人、經常參與網絡口水戰的人、在網絡能更自由發表言論的人、在網絡和現實中表現不一的人更容易參與人肉搜索;在發言目的來講,網上發言為了展示自己、引起別人注意的人、網絡發言是為了發泄情緒的人、網上發言是為了打發時間的人更容易進行人肉搜索;從參與的話題來講,更愿意討論陌生人的私人話題的人更容易進行人肉搜索。

4.模型建構與分析方法

本文主要使用SPSS軟件建立Logistic回歸模型,對假設進行驗證。選取“是否人肉搜索”作為因變量,將問卷中的“參與人肉搜索”(a22-9)的五級量表中“從不”重新編碼為“0”變量,“偶爾”、“有時”、“經常”和“總是”重新編碼為“1”。自變量包括三類:人口統計變量六個,包括性別(x1)、年齡(x2)、婚姻狀況(x4)、受教育程度(x5)、是否學生(x6的重新編碼)、個人月收入(x7);基本網絡使用情況兩個,包括網齡(x16的重新編碼)和每天上網時間(x17);與人肉搜索相關的行為變量八個,包括網上說謊的頻度(a22-1)、參加網絡口水戰的頻度(a22-4)、在網絡上自由發言的程度(b2-1)在網絡和現實中表現不一樣的程度(b2-4)、上網是為了展示自己(c4-1)、上網是為了發泄情緒(c4-2)、上網是為了打發時間(c4-5)、更愿意討論陌生人的私人話題(c7-5)。

三、分析與討論

人肉搜索的主體指的是參與人肉搜索的人,本研究主要考察人肉搜索主體的人口統計特征、基本網絡使用特征以及與人肉搜索相關的特殊行為等三部分,總模型如下:

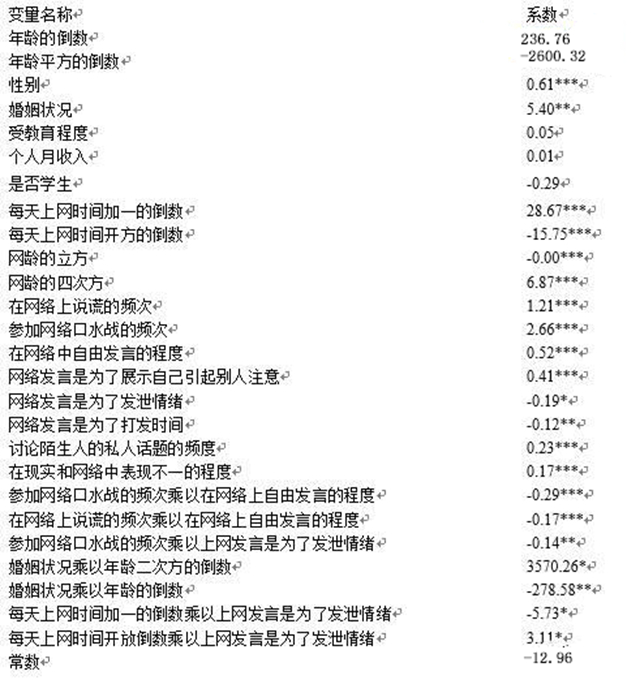

表1 :人肉搜索參與者Logistic回歸模型

注:① *代表顯著性水平<0.05 ** 代表顯著性水平<0.01 ***代表顯著性水平< 0.001

② Cox & Snell R square = 0.284

1.人口統計特征對參與人肉搜索的影響

(1)年齡與婚姻狀態的影響

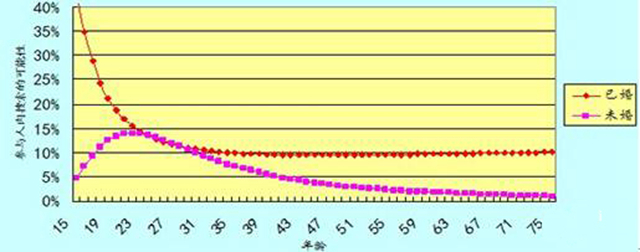

通過上面的Logistic回歸模型我們可以看到,人肉搜索參與者的年齡與婚姻狀況分布對網民是否參與人肉搜索存在一定的影響,年齡的倒數、年齡平方的倒數、婚姻狀況、婚姻狀況乘以年齡的倒數、以及婚姻狀況乘以年齡二次方的倒數這五項顯著性水平均小于0.05。如圖一所示,參與人肉

搜索的網民年齡高峰在23歲到27歲,無論是已婚者還是未婚者,參與人肉搜索的可能性都能達到15%。

圖一: 年齡與婚姻狀況對參與人肉搜索的影響

已婚者和未婚者年齡在23歲到27歲處交匯,在這一階段之間,未婚者參與人肉搜索的可能性稍大于已婚者,而在這一階段之前和之后,已婚者參與人肉搜索的可能性均高于未婚者。整體上來講,在15歲到27歲之間的未婚網民進行人肉搜索可能性處于上升時期,之后處于下降時期,而已婚者參與人肉搜索可能性始終處于下降階段,且已婚者下降的速度較未婚者慢。

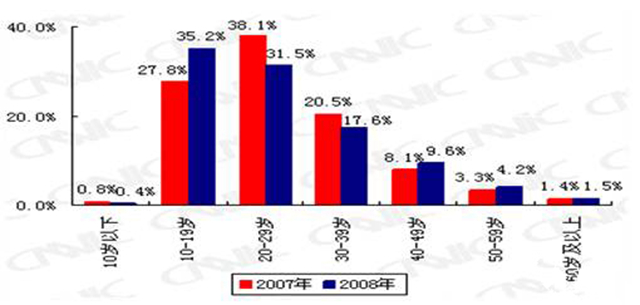

根據中國互聯網絡發展中心的***數據顯示,2008年中國網民總體的年齡結構占***比重

圖二 2007-2008年網民年齡結構對比 [14]

的是10歲到19歲年齡段,通過這一對比我們可以看出,最可能參與人肉搜索的網民群體年齡稍大于占整體網民***比重的群體年齡。23歲到27歲年齡段的網民處于從學校到社會的轉型期,來自學業、就業、婚姻、家庭等各方面的壓力都比較大,極易產生一些不穩定的心理因素,到這一不穩定因素超過一定界限的時候,他們必須要尋找一個途徑來釋放,以保持心理的平衡感。同時,這一部分人也具備一定的信息搜索能力,這可能是這一年齡段易參與人肉搜索的主體因素。

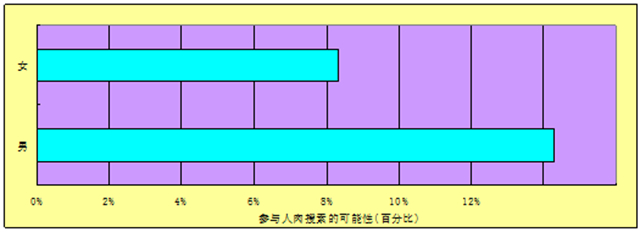

(2)性別因素的影響

通過Logistic回歸模型我們還可以看到性別因素也是影響網民是否參與人肉搜索的一個重要方面,顯著性水平低于0.001。如圖二所示,男性參與人肉搜索的可能性達到14%,而女性僅為8%,男性高于女性6個百分點,比例為31:6,而這一比例也遠遠高于同期整體網民的性別比例21:19。

圖三: 性別對參與人肉搜索的影響

也就是說,參與人肉搜索的網民當中男性占據較大的比例,而人肉搜索這一群體行為所表現出來的特征正好與此相呼應。本文作者在《網絡人肉搜索的輿論框架研究》一文中對2007年發生于“天涯網”上的“3377”事件的全部原始文本——共13992帖子做了文本分析,結果發現,該事件隨著時間的增長發帖數量迅速增長,輿論產生快、同時結束也很快,而且在人肉搜索的過程中網友出現比較普遍的非理性行為,比如罵人、給當時人打電話、給當事人工作單位打電話、到當事人居住地去聲討等等,這種普遍的“暴脾氣”和男性的性格特征明顯相對應。

(3)受教育程度與個人月收入的影響

根據Logistic回歸模型,我們并不能預測受教育程度、個人月收入對網民參與人肉搜索的影響概率,因此這兩項的顯著性水平均高于0.05。然后作者對數據進行交互分析后得到,曾經參與過人

表二:人肉搜索參與者與受教育程度交互分析表

肉搜索的網民當中,小學及以下學歷為0人,初中學歷為11人,高中、中專或中技學歷為206人,大專學歷為291人,大學本科學歷為490人,碩士學歷為73人,博士學歷為6人。也就是說,大學本科學歷獲得者是占***比重的人肉搜索群體,占45.4%;大專排其次,占27%;高中排第三,占19%。

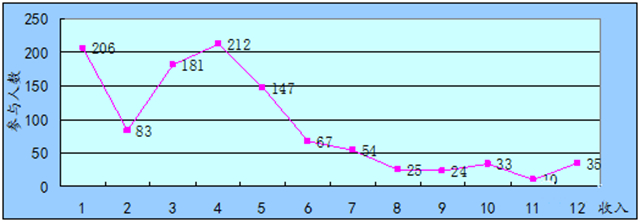

通過交互分析,我們也可以得到個人月收入與參與人肉搜索群體之間的交互關系。如下圖所示,

圖四:人肉搜索參與者與個人月收入的交互分析

注:1=無收入,2=999元以下,3=1000-1999元,4=2000-2999元,5=3000-3999元,6=4000-4999元

7=5000-5999元,8=6000-6999元,9=7000-7999元,10=8000-8999,11=9000-9999元,12=10000元以上

參與人肉搜索群體中2000元收入段群體達到212人;無收入群體達到206人,其中164人為學生;1000元收入段群體達到181人;3000元收入段群體達到147人。整體上來講,參與人肉搜索的群體個人月收入均低于4000元。

綜合考量以上五項因素后發現,參與人肉搜索的網民年齡在23到27歲之間,多為男性,個人月收入在4000元以下,以本科及大專、中專學歷為主。我們基本可以驗證假設的是正確的。

2.網絡基本情況對參與人肉搜索的影響

(1)網齡對參與人肉搜索的影響

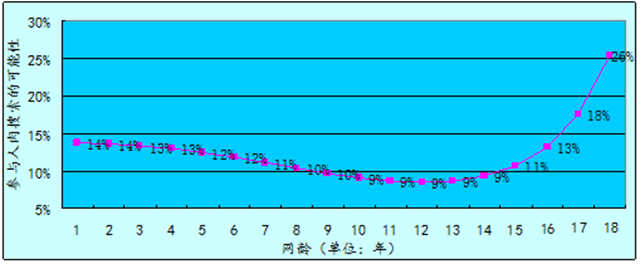

根據Logistic回歸模型,網齡的立方和網齡的四次方這兩項的顯著性水平均小于0.001,非常顯著,并且具有很好的預測性,我們通過圖五來進行驗證假設二。在圖五中我們可以看出,剛開始入網的網民其參與人肉搜索的可能性在14%左右,并且呈現一個緩慢下降的趨勢,但當網齡達到10年以后,其參與人肉搜索的可能性會逐漸上升,而且上升的速度很快,網齡在15年以后參與人肉搜索的可能性迅速升高。

圖五: 網齡對參與人肉搜索的影響

也就是說剛開始入網的網民由于對網絡的認識不足,網絡使用習慣還沒有形成,處在一個對網絡的磨合期,在這一階段的網民很容易不知不覺的陷入到人肉搜索的漩渦中,也就是說這一階段參與網絡人肉搜索的網民多數都屬于不自覺的行為。而當其逐漸熟悉了網絡環境,逐漸了解網絡世界的各種規則,逐漸適應了網絡世界的“社會化”其參與人肉搜索的可能性便會逐漸降低。我們可以證實假設二的前半部分。

對于15年后參與人肉搜索可能性迅速增高的原因,作者認為這個時候的網民對網絡環境已經非常熟悉,其參與人肉搜索應該是抱有目的的,而不是像前一階段不自覺的卷入到人肉搜索的過程中。每一個網絡事件背后都有一定的網絡推手,他們對事件的發展推波助瀾,他們可以被稱為輿論***,而這些輿論***很可能就是網齡超過10年,對網絡世界的運行規則非常熟悉的人。比如在“3377”事件的13992條帖子中,發帖低于10條的ID2109個;發帖總量為4847條,發帖超過10條的ID331個,發帖總量為9145條;發帖超過100條的ID只有12個,這12個ID不但發言次數多,且發言被其他網友引用次數也超過一般網友,12個ID總體被引用次數為500次,平均每個41.7次,而在其他ID中隨機抽取12個,被引用總次數為117條,平均每個9.8條。

(2)每天上網時間對參與人肉搜索的影響

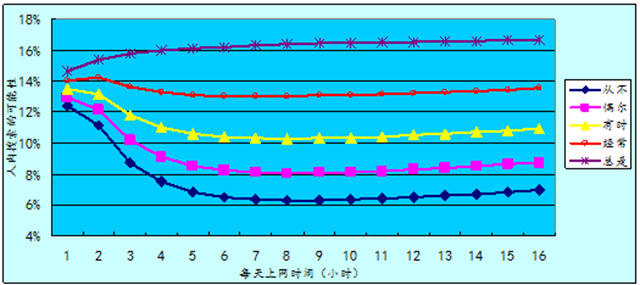

根據Logistic回歸模型,每天上網時間加一的倒數、每天上網時間開方的倒數、網絡發言是為了發泄情緒、每天上網時間加一的倒數乘以上網發言是為了發泄情緒和每天上網時間開放倒數乘以上網發言是為了發泄情緒這五項的顯著性水平均低于0.05,形成圖六后我們可以發現如下情況:

圖六: 每天上網時間對人肉搜索的影響

每天上網時間對人肉搜索存在影響,但并不是像假設二所說的存在直線的正比關系,每天上網時間和上網是為了發泄情緒聯合起作用影響網民的人肉搜索行為。對于總是上網發言以發泄情緒的網民來講,其上網時間越長人肉搜索的可能性逐漸增大,但是增幅較緩。而對于網絡發言并不總是以發泄情緒為目的的網民來講,隨著其上網時間的增加,其參與人肉搜索的可能性逐漸降低,而且保持在10%的可能性左右。同時還可以發現,上網發言的目的越傾向于發泄情緒,其參與人肉搜索的可能性越大,而且隨著上網時間的增加,總是和經常以發泄為目的的網民要高出偶爾和從不以發泄為目的的網民大概10個百分點。部分驗證了假設二的第二部分,同時驗證了假設三的網絡發言以發泄為目的的網民更有可能參與人肉搜索。

隨著每天上網時間的增加,網民的疲憊程度增加,其參與某種活動的能力和耐心必然收到影響。人肉搜索需要網民投入大量的精力去尋找當事人的相關信息,并且及時發布在網上,需要網民對同一事件的大量信息保持及時的關注,不斷根據網友提供的新情況去進行下面的活動。這樣一種費時費力的網絡活動確實需要持久的動力來維持。對于上網并不是以發泄目的的網民來講,他們很難對這一事件產生持久的興趣和關注。而對于上網發言總是以發泄情緒為目的的網民來講則不同,他們需要不斷的刺激來保持對事件的關注,通過網絡口水戰、公布當事人相關信息等行為來發泄他們壓抑的情緒,這是隨著上網時間的增加,他們參與人肉搜索可能性依然升高的原因。

3.網絡參與行為對參與人肉搜索的影響

假設三是想通過網民具體的網絡行為來預測其對人肉搜索可能性的影響,共包括8項內容。我們從Logistic回歸模型中可以看出,在網絡上說謊的頻次、參加網絡口水戰的頻次、在網絡中自由發言的程度、網絡發言是為了展示自己引起別人注意、網絡發言是為了發泄情緒、網絡發言是為了打發時間、討論陌生人的私人話題的頻度在現實和網絡中表現不一的程度等8個變量的顯著性水平均小于0.05,說明這8個變量對人肉搜索均有影響。“網絡發言是為了發泄情緒”這個變量在上面已經被證實。剩余的7個變量中“網絡發言是為了打發時間”的回歸系數是負數,說明其與參與人肉搜索是負相關的關系,假設三中這一項被證偽。其余6項的回歸系數是正數,說明其與參與人肉搜索是正相關的關系,假設中的這6項被證實。

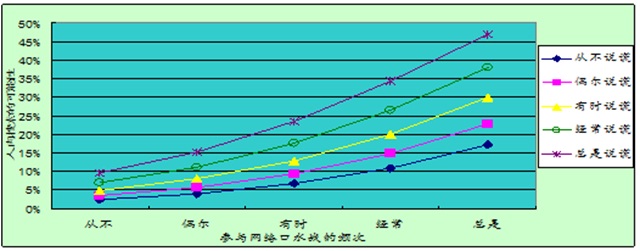

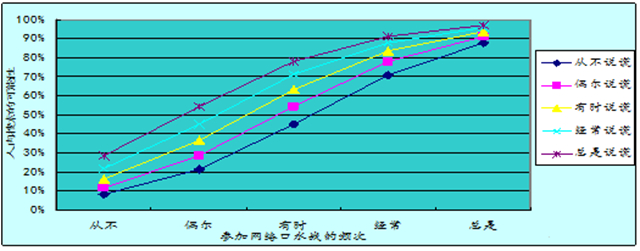

比較有趣的是,我們發現參加網絡口水戰的頻次乘以在網絡上自由發言的程度、在網絡上說謊的頻次乘以在網絡上自由發言的程度和參加網絡口水戰的頻次乘以上網發言是為了發泄情緒這三個相乘項的顯著性水平均小于0.01,對參與人肉搜索的可能性也有預測力。我們通過下面兩圖來解釋:

圖七:說謊頻次、參加網絡口水戰頻次與人肉搜索可能性關系圖

(自由發言=5,發泄情緒=5)

由于“參加網絡口水戰的頻次”變量與參與人肉搜索的系數為2.66,大于其它7個行為變量,我們可以認為參加網絡口水戰的人最有可能參與網絡人肉搜索。圖七控制了“在網絡上自由發言的程度”變量和“網絡發言是為了發泄情緒”變量,假定網民能夠自由的表達意見,假定網民發言是為了發泄情緒,在這樣的整體情況下,總是說謊的人并且總是參與網絡口水戰的情況下,其人肉搜索的可能性能達到50%,經常說謊、有時說謊、偶爾說謊和從不說謊四個變量在總是參與網絡口水戰的情況下其參與人肉搜索的可能性依次降低,因此我們可以看出“參與網絡口水戰的頻次”變量對參與人肉搜索的影響最為直接,“在網絡上說謊的頻次”變量次之。

通過對比圖七和圖八,我們發現圖七當中由于“網絡發言是為了發泄情緒”變量控制為“5”,隨著網民參與網絡口水戰次數的增加,網民參與人肉搜索的可能性呈現增長的態勢。而圖八當中“網絡發言是為了發泄情緒”變量控制為“1”,隨著網民參與網絡口水戰次數的增加,網民參與人肉搜索的可能性呈現迅速增長的態勢。

圖八:說謊頻次、參加網絡口水戰頻次與人肉搜索可能性關系圖

(自由發言=5,發泄情緒=1)

通過以上我們可以看出從網絡行為來講,經常參與網絡口水戰的人最容易參與人肉搜索,經常在網絡上說謊的人次之,在網絡中能更自由發表言論、發言是為了展示自己、吸引別人注意、發泄情緒的人也與人肉搜索的可能性呈現正相關,愛討論陌生人私人話題的人也較容易參與人肉搜索。但是網絡發言是為了打發時間的人比較不容易進行人肉搜索,人肉搜索是一項目的性很強的行為,上網打發時間的人可能只是瀏覽者,而不是事件推動者。

四、結論與再討論

通過上述我們基本驗證了三個假設。

首先,參與人肉搜索的網民年齡在23到27歲之間,多為男性,個人月收入在4000元以下,以本科及大專、中專學歷為主。

其次,剛開始入網的網民其參與人肉搜索的可能性在14%左右,并且呈現一個緩慢下降的趨勢,但當網齡達到10年以后,其參與人肉搜索的可能性會逐漸上升,網齡在15年以后參與人肉搜索的可能性迅速升高;對于上網發言總是以發泄情緒為目的的網民來講,其上網時間越長人肉搜索的可能性逐漸增大,但是增幅較緩。而對于網絡發言并不總是以發泄情緒為目的的網民來講,隨著其上網時間的增加,其參與人肉搜索的可能性逐漸降低,而且保持在10%的可能性左右。

再次,經常參與網絡口水戰的人、經常在網絡上說謊的人次、在網絡中能更自由發表言論、發言是為了展示自己、吸引別人注意、發泄情緒的人、愛討論陌生人私人話題的人較容易參與人肉搜索。但是網絡發言是為了打發時間的人比較不容易盡行人肉搜索。

人肉搜索是一項目的性很強的網絡行為,要維持下去需要網民投入大量的時間和精力,這對于普通以打發時間、瀏覽信息、溝通交流為目的網民來講是個很難完成的任務。真正進行人肉搜索的人或帶有一定的目的,或屬于發泄情緒。而且人肉搜索這個典型的網絡集群過程表現出了很大的非理性因素,情緒性、狂熱性、失范性等集群行為所具有的特征都屬于典型的年輕、新入網的網民的行為方式。網絡人肉搜索過程中信息的真假性難以辨認,網民間通過大量的相互暗示、感染、刺激和模仿,經常對于同一個信息存在各種說法,這恰恰符合經常在網絡上說謊,經常參與網絡口水戰的網絡行為。