41%博士后逃生學(xué)術(shù)界,頂刊PNAS揭殘酷真相!名校光環(huán)背后曝職業(yè)危機

去年,隨著LLM產(chǎn)品化和工程化的發(fā)展,工業(yè)界的研究崗迅速縮減,許多AI博士面臨巨大的就業(yè)壓力,紛紛表示后悔讀博。

工業(yè)界機會稀少,學(xué)術(shù)界同樣問題重重。為此,有的博士生甚至轉(zhuǎn)行去當(dāng)了主播。

現(xiàn)在,更是有研究曝出,那些已經(jīng)半只腳踏入學(xué)術(shù)圈的博士后,有高達(dá)41%的人選擇了離開。

如此驚人的「勸退率」,第一時間便引起了Nature的注意

在這篇1月20日發(fā)表在《美國國家科學(xué)院院刊》(PNAS)的論文中,作者從科學(xué)學(xué)(science of science)角度,揭示了博士后發(fā)表成果與成功留在學(xué)術(shù)界的關(guān)系,并為剛獲得博士學(xué)位的學(xué)者提供了全面且有統(tǒng)計依據(jù)的建議。

其中,主要亮點如下:

- 發(fā)表率與教職之間存在強相關(guān)性

- 博士后階段的發(fā)表成果似乎比博士生階段的更為重要

- 適度改變研究主題與未來的職業(yè)成功正相關(guān)

- 博士后出國,更容易獲得教職

- 名校的博士更容易成功,但歐洲、加拿大和美國除外

- 少數(shù)名校為整個美國學(xué)術(shù)界培養(yǎng)了教職人員

論文鏈接:https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.2402053122

研究內(nèi)容

博士后是專門設(shè)計的學(xué)術(shù)界第一個職業(yè)階段。從這個意義上來說,這也是第一次將離開學(xué)術(shù)界視為失敗的節(jié)點。

然而,博士后階段也是一個瓶頸——許多博士后難以成功獲得教職。

博士后階段的低產(chǎn)出,幾乎沒有可以歸咎的理由,所以這一階段的壓力陡然增加。

因此,博士后經(jīng)歷的普遍印象往往是負(fù)面的:「失望」、「壓力過大」、「不幸福」和「被剝削」等詞頻頻出現(xiàn)于近期文獻(xiàn)中。

然而,并非所有博士后都離開了學(xué)術(shù)界。有些人堅持下來,成為科學(xué)領(lǐng)域的「人生贏家」。

那么,這些成功者有哪些共同點呢?

例如,最近針對美國學(xué)術(shù)界的研究表明,博士授予機構(gòu)的聲望不僅對教職聘用有顯著影響,還對教職成員的留任和流失產(chǎn)生重要影響。

實際上,少數(shù)高聲望大學(xué)為整個美國學(xué)術(shù)界培養(yǎng)了教職人員。后續(xù)研究認(rèn)為,教職聘用延續(xù)了這些結(jié)構(gòu)性偏見。

基于數(shù)據(jù)的學(xué)術(shù)就業(yè)市場研究,大多數(shù)都將博士學(xué)位授予機構(gòu)作為解釋變量,但極少研究博士后階段的影響。

但有研究發(fā)現(xiàn),獲得博士后獎學(xué)金對于早期學(xué)術(shù)生涯的成功至關(guān)重要,其重要性與頂刊的第一作者相當(dāng)。

此外,博士后經(jīng)歷有助于建立長期的國際學(xué)術(shù)聯(lián)系。

但缺乏針對博士后的數(shù)據(jù)驅(qū)動研究,可能是因為對博士后普遍的負(fù)面被動的描述是——博士后是一個等待或試用期。

新研究為剛獲得博士學(xué)位的學(xué)者,提供全面且有統(tǒng)計依據(jù)的職業(yè)建議。

博士后的瓶頸

作者收集了包括出版物數(shù)據(jù)庫(微軟學(xué)術(shù)圖譜,MAG)和大型在線職業(yè)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)。

根據(jù)調(diào)查的數(shù)據(jù),41%的博士后最終選擇離開學(xué)術(shù)界。

這種退出現(xiàn)象反映了系統(tǒng)性瓶頸,與個人資質(zhì)無關(guān)——許多博士后在設(shè)計之初就注定要離開學(xué)術(shù)界。

大量證據(jù)表明博士后培訓(xùn)的隨意性,例如一些有潛力的新博士生被分配到最終沒有產(chǎn)出成果的項目。

這表明,將研究生階段與博士后階段的發(fā)表率進(jìn)行比較,可能提供寶貴的見解。

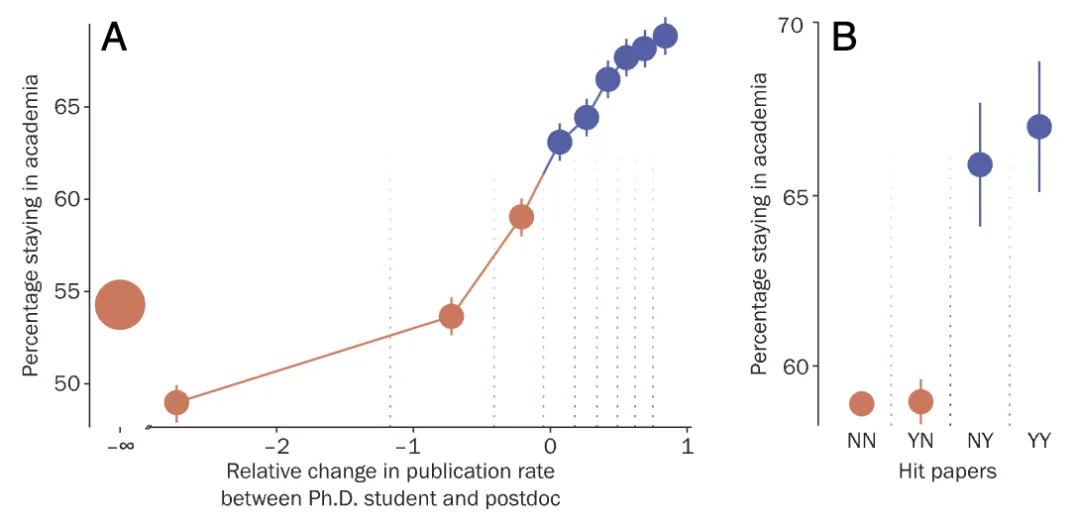

在圖1A中,可以清楚地看到,發(fā)表率的變化與獲得教職機會之間存在強相關(guān)性。

進(jìn)一步分析表明,這種關(guān)系獨立于絕對發(fā)表率的高低。

圖1:誰在博士后階段后退出學(xué)術(shù)界?

圖A顯示了博士后期間發(fā)表率相對于博士階段的變化與博士后進(jìn)入教職的比例之間的關(guān)系。

圖A中,分組方法將觀察數(shù)量平均分配,但 -∞ 點(表示博士后階段未發(fā)表任何論文的人)包含更多的觀察數(shù)據(jù),這一點通過面積的增大體現(xiàn)出來。

圖B展示了在博士生階段或博士后階段發(fā)表高影響力論文的影響。

圖B中,「Y」表示博士階段有發(fā)表過高影響力論文,「N」表示沒有高影響力論文,比如類別「YN」表示在博士生階段發(fā)表過高影響力論文,但博士后階段沒有發(fā)表高影響力論文的個體,其他類別以此類推。

與發(fā)表過高影響力論文的博士后相比,未發(fā)表過高影響力論文的博士后,更不可能留在學(xué)術(shù)界。

然而,學(xué)術(shù)資本不僅僅局限于生產(chǎn)力。

引用次數(shù)可能對職業(yè)發(fā)展可能更重要。

一種普遍的觀點認(rèn)為,早期的引用成功是獲得教職的必要條件。

在圖1B中,結(jié)果展示了,如果博士后能夠發(fā)表高影響力論文——即引用率位于其領(lǐng)域年度前5%的論文,留在學(xué)術(shù)界的概率會顯著提高。

值得注意的是,博士后階段的發(fā)表成果似乎比博士生階段的更為重要。

結(jié)合圖1A的結(jié)果,這些發(fā)現(xiàn)強調(diào)了博士后階段在教職生涯起步中的關(guān)鍵作用。

早期教職成功的路徑

量化成功本身是一個長期存在的難題,尤其在學(xué)術(shù)界,職業(yè)目標(biāo)和個人目標(biāo)因人而異。

因此,新研究選擇以標(biāo)準(zhǔn)學(xué)術(shù)績效指標(biāo)為基礎(chǔ),從生產(chǎn)力和引用影響力兩方面入手,構(gòu)建專為早期教職人員設(shè)計的成功衡量標(biāo)準(zhǔn)。

博士后培訓(xùn)的直接影響,在教職初期最為顯著。

因此,重點分析從首次獲得教職開始兩到四年內(nèi)的科學(xué)產(chǎn)出。

前兩年的間隔用于排除博士后期間研究成果的影響。隨后兩年的測量期受到期刊影響因子的定義啟發(fā)。

為了回答這個問題,研究團(tuán)隊開發(fā)了衡量科學(xué)產(chǎn)出的指標(biāo),稱為η指數(shù),用作成功的代理指標(biāo)。

這是一種折衷方法,以教職后兩到四年間發(fā)表論文的h指數(shù)為基礎(chǔ),兼顧論文數(shù)量和質(zhì)量。

短期發(fā)表指標(biāo)

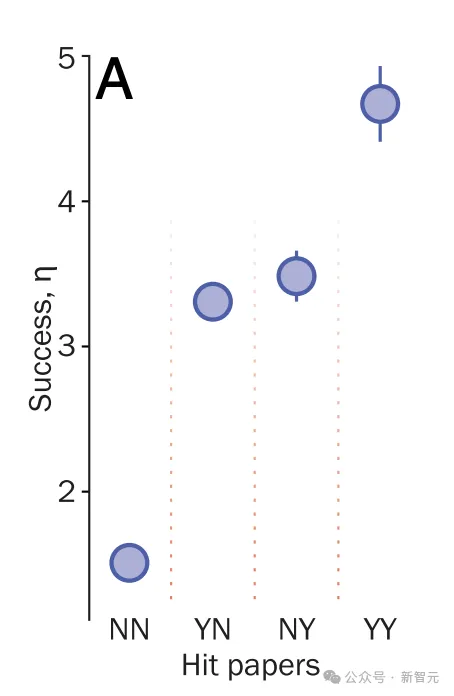

初步觀察表明,較短期的發(fā)表指標(biāo)——如博士生或博士后階段的高影響力論文,不僅能夠預(yù)測是否留在學(xué)術(shù)界,還能預(yù)測那些留下來的在職業(yè)早期能否成功。

一個顯著差異在于,只在博士生或博士后其中一個階段,發(fā)表過高影響力論文的研究人員,具體階段的影響并不顯著。

然而,同時在兩個階段都有高影響力論文的研究人員,η指數(shù)顯著提高;而缺乏高影響力論文的研究人員,η指數(shù)明顯降低。

圖A顯示了成功指標(biāo)η的平均值,與圖1B中的分類相同,分析對象是博士后階段后仍留在學(xué)術(shù)界的個體。

改變研究主題

對于個人而言,博士后階段是「獲得推進(jìn)職業(yè)發(fā)展的科學(xué)、技術(shù)和專業(yè)技能的機會」。

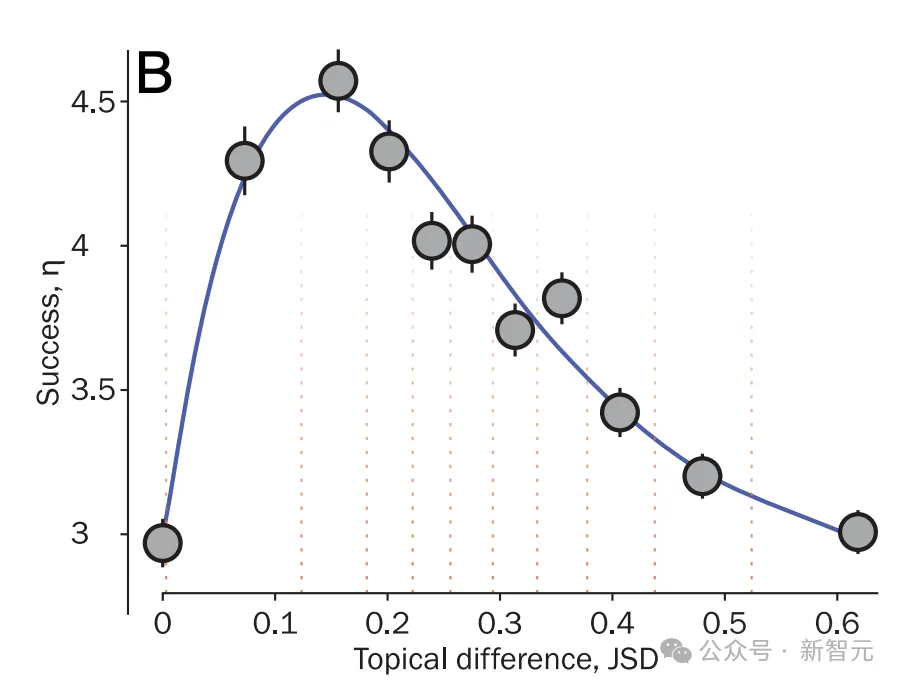

這種技能的獲取意味著在不同環(huán)境中擴(kuò)展自己的能力組合;圖2中B圖顯示了博士生和博士后階段發(fā)表主題變化與未來績效之間的關(guān)系(通過論文主題的Jensen-Shannon散度測量)。

確實,適度改變研究主題與未來的職業(yè)成功正相關(guān)。

圖B展示了η指標(biāo)與博士生和博士后階段論文主題Jensen-Shannon散度的關(guān)系。

出國

更換機構(gòu)是拓寬經(jīng)驗的另一種方式。

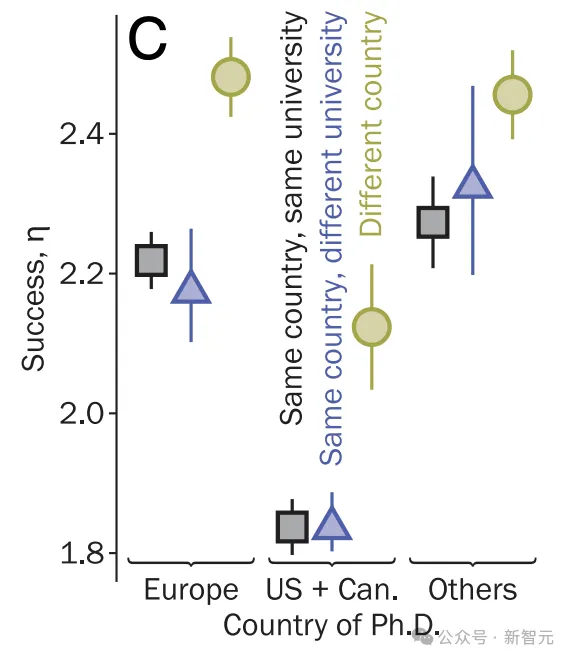

在圖C中,比較了不同博士后群體的績效,這取決于他們是留在博士學(xué)位授予機構(gòu)、在本國內(nèi)更換大學(xué),還是前往另一個國家。

研究結(jié)果表明,出國進(jìn)行博士后研究與較高的η指數(shù)相關(guān)聯(lián),而在同一國家內(nèi)更換大學(xué)對績效的影響微乎其微。

圖C顯示了流動性的平均η值,分析了博士后是否從一個國家遷移到另一個國家,從同一國家的大學(xué)遷移到另一所大學(xué),或留在同一大學(xué)的情況。

更換機構(gòu)

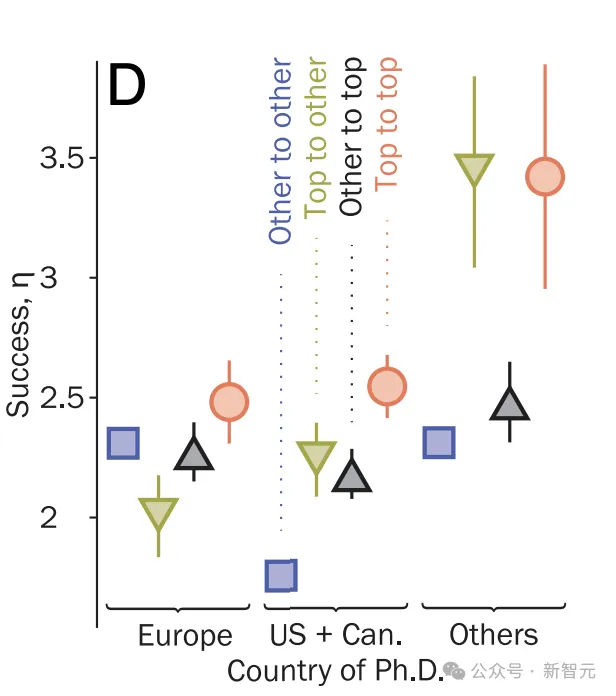

另一種更常見的流動類型是不同聲望層次的研究機構(gòu)之間的流動。

研究表明,學(xué)術(shù)界具有顯著的等級特性,新教職人員通常來自層級較高的博士學(xué)位授予機構(gòu)。

然而,對于博士后階段,情況則正好相反,有2.4倍的人從低聲望機構(gòu)流向高聲望機構(gòu),而不是相反。

下圖D圖顯示,機構(gòu)聲望對η指數(shù)的影響總體不顯著,但對于那些博士學(xué)位來自歐洲、加拿大和美國以外地區(qū)的年輕教職人員,擁有高聲望機構(gòu)的博士學(xué)位似乎具有顯著影響。

最后,圖D展示了不同類別的博士后職業(yè)路徑的平均η值,包括是否從或前往排名前10的大學(xué)或研究機構(gòu),是否在排名前10的機構(gòu)內(nèi)流動,以及這些流動如何依賴于博士學(xué)位授予機構(gòu)的地區(qū)(歐洲、美國和加拿大,以及其他地區(qū))。

對此,澳大利亞墨爾本大學(xué)高等教育研究中心副主任Gwilym Croucher認(rèn)為,這項研究填補了如何推進(jìn)學(xué)術(shù)生涯的重要空白。

不過,他指出,新研究沒有考慮的其他因素也可能產(chǎn)生影響,比如教學(xué)經(jīng)驗。

此外,該分析的研究人員樣本有限,并傾向于能夠通過社交媒體網(wǎng)絡(luò)驗證身份的研究人員。

他表示:「如果希望全面了解不同學(xué)科和不同高等教育體系的情況,還有許多其他因素需要研究。」

作者介紹

作者Yueran Duan目前就讀于中國地質(zhì)大學(xué)(北京)和阿爾托大學(xué)。

作者Qing Guan是中國地質(zhì)大學(xué)(北京)信息工程學(xué)院的副教授。

她于2018年獲得中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的博士學(xué)位。并曾是美國伊利諾伊州阿貢國家實驗室的訪問學(xué)者。

她的研究興趣包括復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的鏈接預(yù)測與圖數(shù)據(jù)挖掘,研究應(yīng)用涵蓋能源網(wǎng)絡(luò)和金融網(wǎng)絡(luò)。