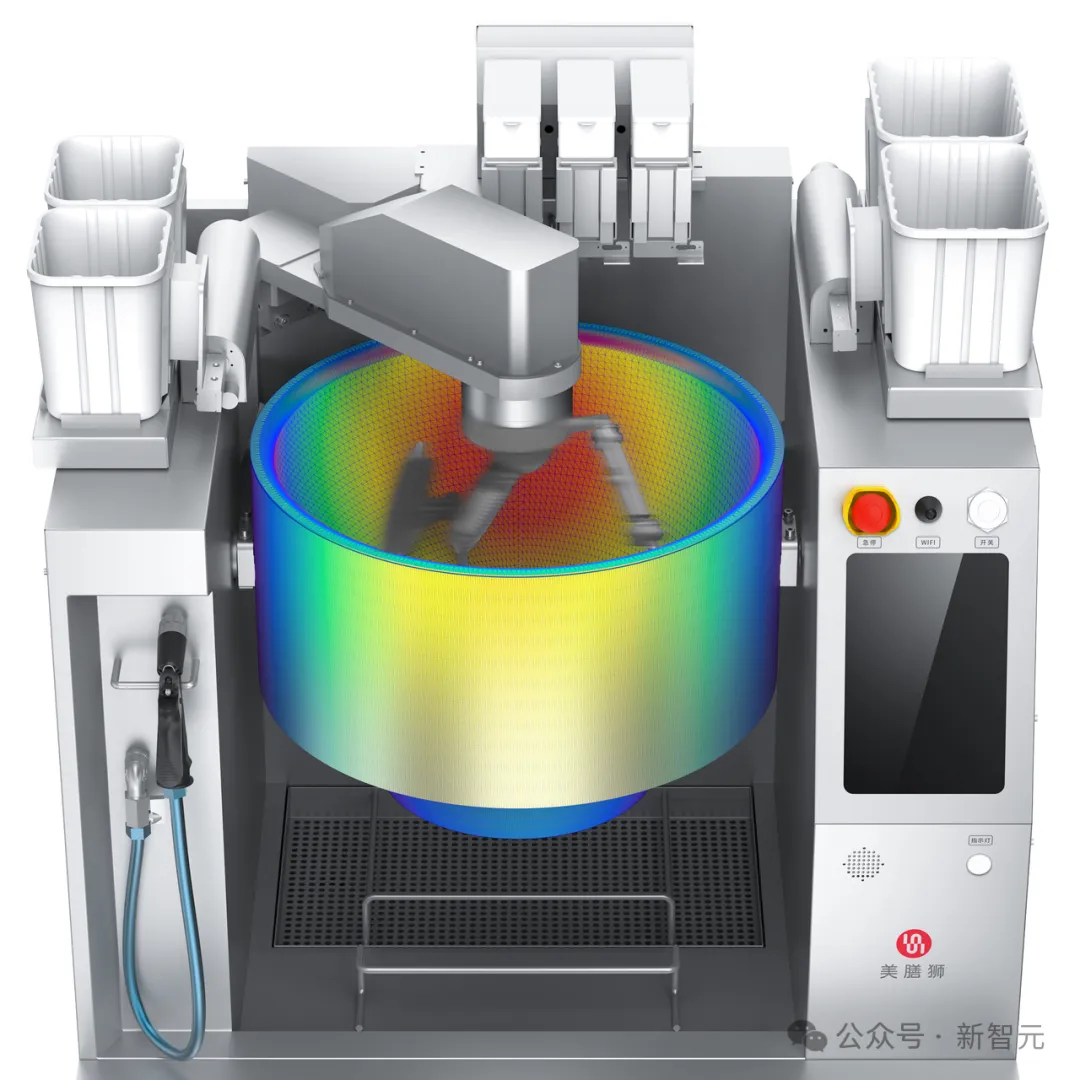

中國首個AI廚王誕生,苦練7噸菜通過「圖靈測試」!網友:機器人都比我會做飯

你敢相信么?機器人,正式和湘菜大廚「叫板」了!

最近,這位名叫「美膳獅」的AI炒菜機器人,向湘菜大師楊孫師傅正式發起PK——

桌子上同樣擺著兩份備好的食材,雙方需要炒同樣的三道菜:XO醬筍炒海螺,小炒黃牛肉,辣椒炒肉。

接下來,就是見證奇跡的時刻——

計時開始。

這道XO醬蘆筍炒海螺,楊師傅已經開整了。不過另一邊,機器人還在氣定神閑地休息中。

大概1分50秒后,機器人才開始炒制,它能追得上楊師傅嗎?

讓人驚訝的是,才炒了1分半,機器人這邊的第一道菜已經出鍋了??

緊接著,在1分52秒時,第二道菜也火熱出爐!

圖片

圖片

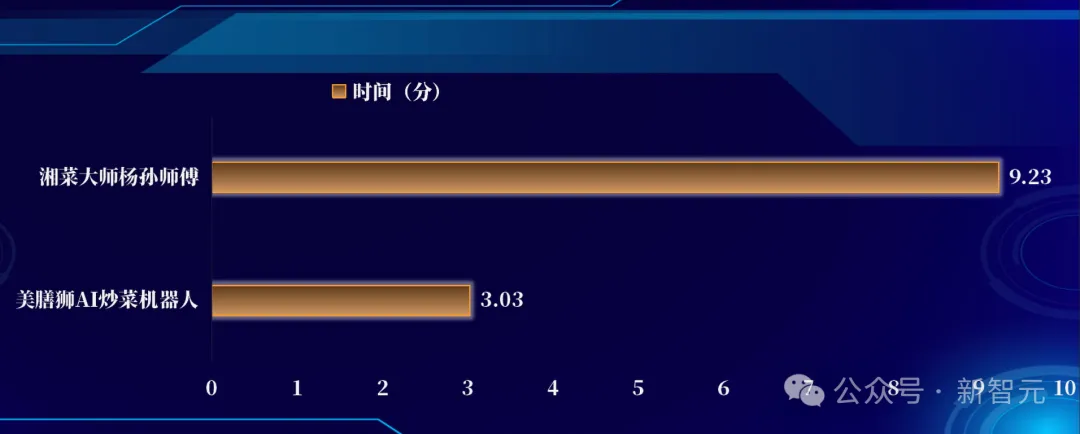

總共用時3分08秒,機器人炒制的三道菜全部出鍋,完美交卷!

相比之下,楊大廚在用時上的對比就比較慘烈了:9分32秒。

不過,炒菜需要比較的,還是色香味。

在北京三里屯,我們隨機采訪了10+路人,展開了盲測實驗。

在口感的偏好上,大家對機器人和人類大廚的手藝各有偏好。

這一位路人堅定認為,右邊的菜出自人類之手,但它實為機器人的大作。

更多人的評價是:沒吃出啥不同。

也就是說,美膳獅或許已經通過了「圖靈測試」?

隨后,消息靈通的小編打聽到,目前全國包括上海、北京、重慶、南京、沈陽、深圳等城市的諸多知名餐廳都已經在用AI炒菜機器人了。

而且和之前這波PK的結果一模一樣,只要這些門店的店主不說,消費者并無察覺!

除此之外,在另兩項指標上,機器人的出餐速度是人類大廚的3倍,因為它可以一「人」玩轉三臺機器。

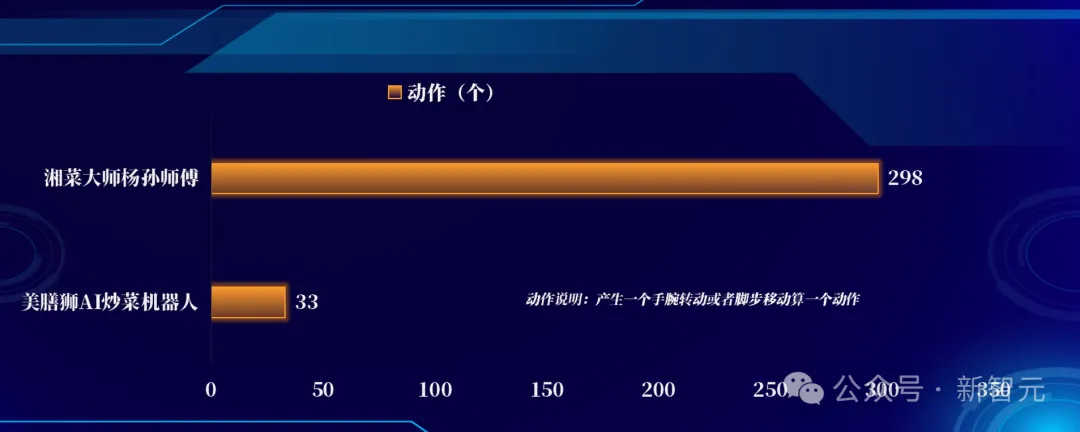

從人體損耗上來看,AI大廚只用了33個動作,就完成了人類需要298個動作才完成的事,明顯更省力。

如此看來,中國的餐飲后廚,或許正在進入AI機器人時代。

完整PK過程如下:

專業炒菜機器人,重塑餐飲業FLR

是的,在人機PK中表現驚艷的機器人美膳獅,已經進入了中國餐飲后廚,服務門店超千家,最長的餐廳工作時間已超過了500天。

2024年,成了現炒回歸年,堅決對預制菜say no!

目前,華東地區的諸多著名連鎖餐飲,包括一些上市餐飲企業,都已經聘請這位「大廚」上崗了!

一位廚師就能管上三臺,出餐效率倍數級提升

比如,在金鼎軒,師傅哐哐幾勺后,它炒制的小菜就可以上桌了。

每一盤,都是一場味蕾的盛宴。食客們非常滿意,忍不住點頭稱贊。

不用懷疑,你眼前這桌熱氣騰騰、色香味俱全的大餐,就是出自機器人大廚之手。

下面這盤菜,就是小編親自試吃過的。說不是人類大廚做出來的,我還真不太信。

想做一盤青椒炒肉?把切好的豬肉交給機器人,剩下的時間,我們在旁邊哼著小曲兒等著就行。

只見「大廚」靈巧的機器手臂開始嫻熟地攪拌、翻炒,等肉炒到差不多的時候,再倒入切好的青椒。

數分鐘后,一盤香氣撲鼻的青椒牛肉就出鍋了!看看這色澤,這油光,簡直讓人垂涎三尺。

近兩年的實驗證明,AI炒菜機器人美膳獅已能給餐飲業帶來985效應——菜品還原度超過90%,人效提升80%,能耗節省45%。

在美膳獅的幫助下,某品牌在半年間,就新開了50家門店。

八大菜系,AI大廚也能包圓

縱觀國內,如今在全行業上崗的機器人「師傅」,已經達到了數千臺。

川菜、湘菜、粵菜、閩菜、蘇菜、浙菜、徽菜、魯菜,可以說,就沒有機器人大廚不會的。

辣子雞丁。

蔥爆羊肉。

滑蛋蝦仁。

油燜大蝦。

圖片

圖片

不夸張地說,千道菜譜是有的。

總之,這位由橡鹿科技帶來的名叫「美膳獅」的大廚,優點就是——真爆炒、鍋氣足。

怎么做到的?讓我們來逐一分析。

炒菜的靈魂是鍋氣

對烹飪有所參悟的讀者們,一定早已領悟到——

炒菜,最核心的就是火候變化(溫度曲線)和投放調味料時機的精妙結合,宛如一個魔法時刻。

為什么每個廚師都「千人千味」?同樣的菜,投料時間、順序不一致,滑炒、爆炒、溜炒、熱鍋熱油的火候不一致,都會有味道差異。

因此,機器炒菜最重要的,就是實現火候變化和投料時機與分量的結合。

而美膳獅AI炒菜機器人與其他機器人的不同之處在于,它完整記錄了大師的炒制流程。

中餐中的所有步驟,都化為秒、克、度、轉/秒的物理組合,大師的炒制過程則作為菜譜程序導入了機器人大腦。

所以,每餐都是按最高標準的廚藝炒制,口感始終如一。

《舌尖上的中國》之所以如此動人,跟節目畫面中那撲鼻而來的鍋氣不無關系。

所謂「鍋氣」,就是「煙火氣」,就是美食之靈魂所在。

「沒有預制菜,全靠猛火炒」。

為了炒出這股「鍋氣」,機器人要克服的難題有許多。

比如,要保留中國人傳統的炒鍋材質和工藝,還要在這個條件下做好「像人炒」一樣的溫度控制。要實現全方位模擬大廚攪拌,避免過老過生。

鍋氣的秘密是AI控溫

通過自研的機芯,美膳獅已經攻克AI控溫這個難題,形成行業獨特的鍋體材質和控溫技術。

它能根據食材克重、起始鍋溫、各地功率的不同,自適應烹飪需要一個最佳溫度。

AI控溫最終的理想效果就是——

1000臺機器炒制同一道菜,口味一致。

而一臺機器炒一道菜1000次,口味依然一致!

1臺機器1000次炒制口味相同

而為了實現AI控溫,團隊大概炒了兩噸的菜,一年的投入大約在1.5億元。

是的,AI炒菜機器人的研發并不便宜。

在下圖中可以感受一下,AI控溫的一個具體場景。

在炒制-洗鍋-炒制的環節,以及一道菜結束鍋溫很高的時候,美膳獅都會做到無論降不降溫,炒制溫度都可以自適應,不會糊鍋。

AI炒菜機器人的「手」和「腳」

鍋體

要還原中華美食文化,一口好的鍋具非常重要。

為此橡鹿科技研發了一款行業首創的鍋體材質,做到了「無涂層、不粘鍋、升溫快、長期使用無需換鍋體」。這款鍋不僅出品更有鍋氣,并且比起氮化鍋和滾筒鍋,一年能節省接近萬元的換鍋成本。

據說為了測試這一款鍋,橡鹿科技的研發團隊也是測試了上百種材質。

火候

烹飪過程的精髓還有火候。

美膳獅,能在26秒內迅速升溫至300度,鎖鮮爆香,為還原美拉德反應創造條件。

對烹飪有了解的讀者們都知道,如果在鍋體溫度較高時下冷油,就能快速鎖住食物水分,產生爆炒香味,讓口感外焦里嫩,這就是AI大廚能還原的「熱鍋冷油」技術。

另外,還需要讓鍋體均勻受熱,保證食物的成熟度和口感。

炒芥蘭時,假如鍋體受熱不均勻,就會出現前半部分熟了,后半部分沒熟的情況。美膳獅就完美避開了這一點。

之所以能攻克炒制有適配的火候,穩壓核心專利技術是一個基礎。

這要求AI炒菜機器人在不同地區、不同時段、不同電壓下,都能保證輸出功率就是8800W,實現穩定可靠的加熱曲線。

目前美膳獅通過算法補償,功率的偏差達到了<1%。

投料

上面那一盤盤琳瑯滿目的菜品,炒出來的過程也少不了適時加入油鹽醬醋。

機器人大廚的這個部位,就是用來投料的。醋、老抽、生抽、鹽水、蠔油、油、味水、淀粉、烹飪水,洗鍋水,一應俱全。

通過高精度蠕動泵,投料的誤差直接控制在了0.1克。

不僅如此,在什么時刻投多少盒料、運動到什么位置、每個位置是否相互干涉,也全都精確到了毫米。

洗鍋

一個優秀的炒菜機器人,怎么會需要人類洗鍋?

當然是能自己把自己給洗了。

洗鍋水一倒,攪拌器一掄,鍋自己就能變得干凈。

人類只需要拿抹布一擦,這口鍋就干凈如新了。

為讓餐廳用得好,打造了支AI廚師教練隊伍

AI炒菜機器人的生意,比想象中要更復雜,為什么?

第一,這個生意在全世界沒有可參考的先例。

第二,在行業里也很難找到優秀的答案。

第三,把機器人交付給餐廳只是開頭,要讓它在后廚和一個人類廚師一樣「存活」下來,讓餐廳真正用得好,還涉及菜譜復刻、用電改造、動線設計、幫助餐廳搭建AI大廚團隊等等環節。

這也就意味著,AI炒菜機器人的生意鏈條會比想象中更長,一旦磕下也比想象更有壁壘。

而破解的「法門」,就是客戶成功服務!通過它,就能幫餐廳老板改善財務模型。

也就是說,美膳獅的AE團隊(AI廚師教練團隊)不僅僅需要是AI炒菜機器人的專家,更需要是餐飲行業的專家,甚至是能夠做餐飲品牌戰略咨詢和落地的專家。

而這種金字塔尖的復合人才,放眼整個行業,寥寥無幾。

幸運的是,通過兩年的時間,美膳獅培養了這么一支團隊,他們能為客戶提供標準、專業的系統化的服務流程。

不管是菜譜研發、菜譜復刻,還是單店使用、多店使用、AI廚師團隊搭建,這支服務團隊都能幫助客戶搭建一整套的「機器人」使用系統,讓購買機器的客戶經營無憂。

此前,在服務型機器人的場景,不少機器人被指「噱頭」,無法盈利。因此,或許真正決定這些企業生死的因素,是能不能讓客戶真正用起來,并且用得好。

從AI炒菜機器人出發,雖然過程比較艱辛,但我們似乎看到,至少有服務機器人代表正在將這個難題破冰。

說到這兒,大家可能開始好奇:這個AI炒菜機器人到底如何研發的,用這個思路做機器人的公司又是一家什么樣的公司?

專注「Robot + Food」

橡鹿科技是一家成立于2021年,由騰訊、IDG、源碼資本、京東投資數億元,核心創始團隊均來自于互聯網、人工智能、餐飲行業的頭部企業的專用機器人公司。

橡鹿科技定義自己為一家局部研發、全程集成的專用機器人公司。

在研發美膳獅炒菜機器人的過程中,為了100%復刻大廚中餐的「色香味」,橡鹿科技針對性地自研了加熱技術、溫度控制等技術。

比如,中餐對于火候的要求非常之高。火力快速準確地變化,以及持續穩定的火力輸出,對于烹飪中餐都是非常基礎和重要的要求。

橡鹿科技自研的溫控技術,能在電壓波動的情況下精確地控制溫度和功率,保持在1%以內的精度。而市面上的通用的解決方案,不可能做到這一點的。

除了精度之外,中餐炒制過程中還有快速升溫的要求,每臺機器出廠后,還需要在加熱性能上保持一致性,為此,橡鹿科技研發了自己的專用電機——磐石機芯。

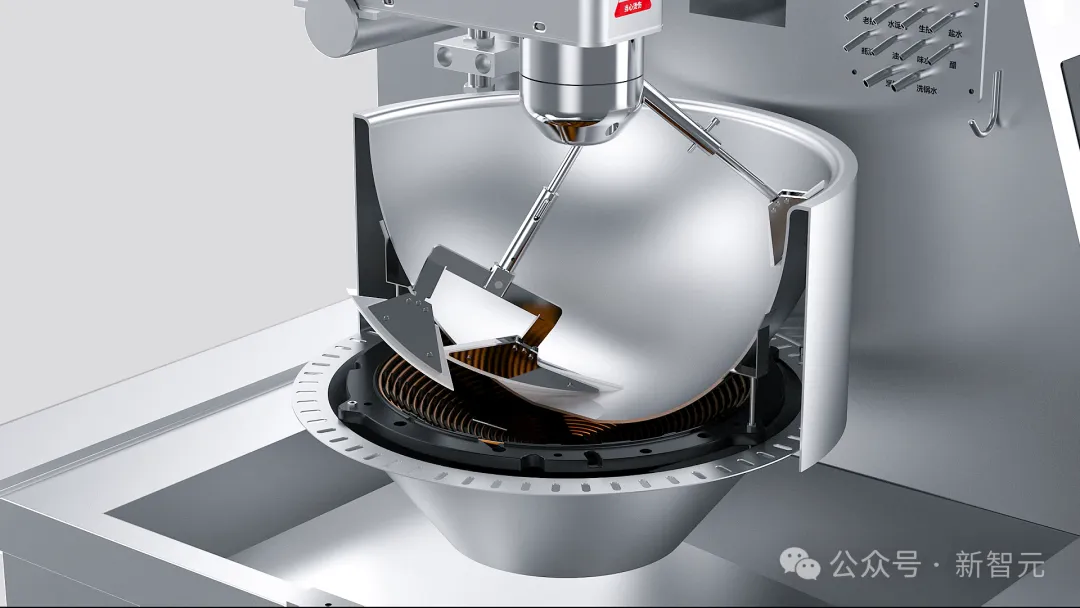

攪拌系統,用的是潛水艇技術

美膳獅的行星攪拌系統,甚至采用了潛水艇科學家指導的核心專利技術。

如下圖所示,攪拌系統的兩個軸,就像太陽系中的行星,一根軸能圍繞太陽公轉,而自己又在進行自轉。

其中,副鏟負責水平翻炒,主鏟負責上下翻炒。與之同時的高速攪拌,則可以把食材拋向空中。

這種行業首創的六維攪拌設計,能夠在翻炒時實現無死角的全方位覆蓋。無論是想要生熟老嫩,都可以做到自由控制。

此外,在與鍋體直接接觸的攪拌片上,橡鹿科技也提出了一種獨有的設計——不但能在炒菜時防止粘鍋,而且還能在自清潔時把鍋洗得更干凈。

結構如此復雜的攪拌子,其擁有的零件數量也達到了46個之多。

通用機器人 VS 專用機器人

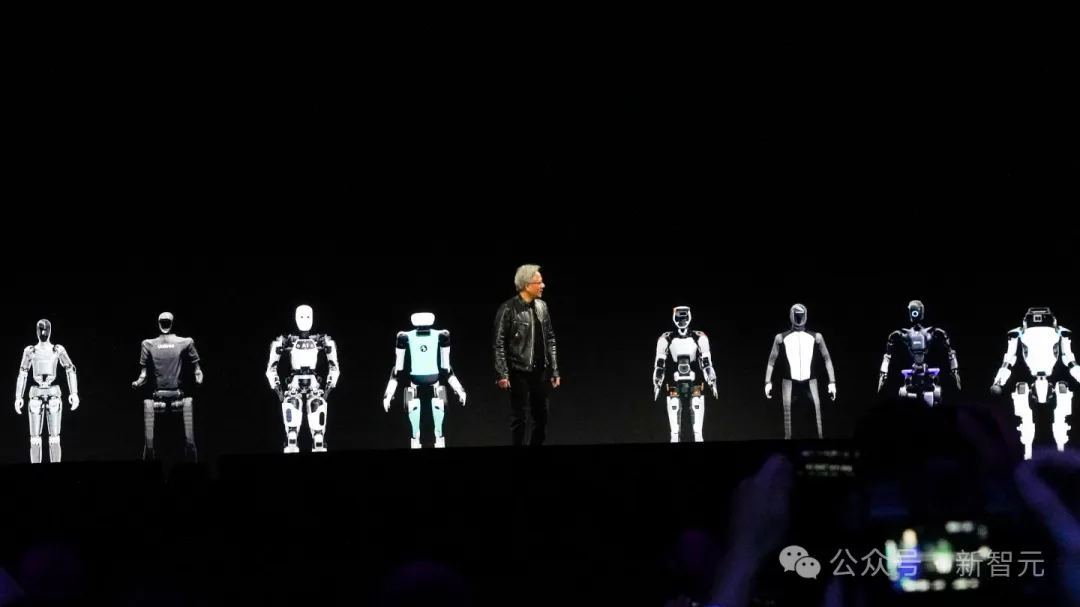

「點石(硅)成金」的老黃上用一排人形機器人將GTC 2024的開幕演講帶向高潮,預示著今年將是機器人賽道爆發的一年。

今年已經過去的4個月,通用人形機器人成為了科技行業熱點頻出的第二條「黃金賽道」。

按照Figure AI的設想,未來通用人形機器人將會代替人類去執行很多危險的,枯燥的體力勞動。

但目前接入OpenAI大模型的Figure 01,只能幫人類拿蘋果、做一些分類整理的任務。

如果那時的通用人形機器算是18歲成年的話,現在它們可能才剛呱呱墜地,這一路走過去還不知道需要多長時間。

不過,從上文我們可以知道,在機器人科技樹的另一個分支里,人類水平的自動化卻已經實現了——中國的炒菜機器人,已經真正走進了餐廳的后廚,甚至大有變為「烤箱」等產品的普及程度之勢頭。

就像電動車作為交通行業應用最廣的「專用機器人」,在中國重塑了國內的汽車行業,成為了「中國制造」走向世界的成功范例。

脫胎于中國的炒菜機器人,或許也會像自動駕駛汽車一樣,成為從中國走向世界的出口新形式。

相比較而言,通用機器人的適應性更強,能在不同環境和場景中執行「多種任務」;但專用機器人在執行「特定任務」時,效率會更高,也更具性價比。

此前火爆全網的斯坦福Aloha,是通用機器人的邏輯,它的理想狀態是機器人操控實現切菜、打蛋和炒菜功能,目前是人在背后操控機器人全流程。

中國的專用炒菜機器人美膳獅,也還需要人類完成食材擺放這一步,但剩下的投菜、投料時序,自適應炒菜所需溫度,已全部實現無人化。

中美炒菜機器人走出了兩種發展路徑,二者是通用炒菜機器人和專用炒菜機器人的差異。

在橡鹿科技看來,以自動駕駛汽車和炒菜機器為代表的專用機器人,未來的需求不會遜色于通用機器人。

相反,當越來越多的專用機器人出現在日常的生活之中,通用機器人才會變得更多,更有用。

換句話說就是,專用機器人能夠完全自動化整個生產過程,那么單元之間的連接將會很方便地被通用機器人完成,相當于專用機器人對通用機器人進行了賦能。

所以,做專用機器人時,不需要考慮會不會被通用機器人替代,而是要考慮將某件事進行自動化之后的商業機會有多大。

只要有需要人做而人不能做,或者人不愿意做的事情,就是機器人的機會。

具體到炒菜機器人,就是一個很典型的場景。

但凡你隨便找個餐廳訪談,招聘一定會是他的核心難題。而廚師行業新鮮血液越來越少,也已是一個不爭的事實。

一方面,是高強度的勞動——大部分廚師的工作時長接近12小時,對于早餐店來說更是需要早上4、5點就起床準備。

另一方面,是工作環境惡劣——需要長期在高溫高濕的工作環境,還有燙傷、靜脈曲張等職業病。

招聘難是餐飲業八大頑疾中最痛的一點

AI炒菜機器人的出現,正在緩解餐廳和廚師之間的矛盾,廚師有個助手,工作就更體面了,餐廳也緩解了招聘壓力,整個社會也彌補了廚師的缺口。

對于餐廳老板來說,自動化能帶來更低的管理成本和經濟成本,是他們愿意去追求的。

對于消費者來說,如果餐飲業采用炒菜機器人的成本能低于采用預制菜的成本,從而使得商家使用預制菜的比例降低,也一定會讓他們更滿意。

那么問題來了,當前炒菜機器人的自動化程度,到哪一階段了?

瞄準「L4」,攻堅「L2」

在橡鹿科技看來,炒菜機器人可以分為三個階段:

- 對餐飲行業進行數據化和標準化,使得炒菜機器人能夠100%復刻人類菜品;

- 數字化應用決策,使得炒菜機器人能夠輔助菜品的研發;

- 數據的反饋及使用,使得炒菜機器人對于口味有自我演化的能力。

從這個維度上來講,炒菜機器人和同樣瞄準人類4大本質需求——「衣食住行」提供自動化解決方案的自動駕駛汽車相比,同樣有很多相似之處。

與自動駕駛技術現在處于L2階段的情況類似,如今的餐飲,正處于數據化和標準化的階段。可以認為是炒菜機器人1.0階段,核心任務還是數據收集、數字化。

只有過了這一階段,對烹飪過程進行了數字化之后,才能進行模型的應用,即感知和決策。而再下一步,就是數據的反饋和使用。

第一階段,炒菜機器人的核心還是復刻。

這個過程中有了大量的烹飪數據儲備,如白菜炒熟的照片和不同烹飪程度的顏色、酸度等信息。

第二階段,就是輔助研發了。炒菜機器人能引導廚師如何調整菜品的味道和烹飪參數。

目前,廚師需要自己調整溫度等參數,而希望未來他們能通過自然語言指示機器進行調整。

比如要求辣椒炒肉要帶一點姜的味道,菜譜就會自動生成細節,比如在哪個階段應該放姜。

到第三階段,就是為什么要放姜絲?應該厚一點還是薄一點?姜味應該大一點還是小一點?如果未來做了更多感知,就能達到這一步了。

甚至還能生成數據,總結出不同地域、屬性的人的口味。這樣,AI就總結出了對菜譜和口味的偏好,甚至對口味的演進還有了自我探索的能力。

到這個階段,就可以真稱得上是「L4級別的」自主烹飪機器人了。

不過,目前整個AI炒菜機器行業還主要聚焦在復刻階段,距離L4的「自動駕駛」還非常遙遠。

探索NLP和CV的應用

如今的炒菜機器人,就像正在接受學前教育的孩子,有能力,但沒有認知和數據。

目前,機器使用的是正向邏輯,廚師使用的是反饋邏輯。要到達使用視覺拍攝來確定烹飪程度的階段,需要進一步的發展。

比如,利用CV探索出一個關于烹飪工藝的「函數」,包含多種元素在某一時間軸上的加入。比如加多少油、多少鹽,用多大火力,在最后時間點上應該出來的是什么口味。

如果通過視覺識別出烹飪的細節,比如紅燒肉到了這個溫度,才能出這個顏色。如果達到了這一步,就真正閉環了。

八大菜系滿漢全席都會做

接下來,橡鹿科技會做的,就是從根據食譜炒菜的正向邏輯,轉變為根據材料變化炒菜的反饋邏輯,再從復刻菜品的復制邏輯,轉變為利用數據、視覺、AI等幫助廚師研發的輔助研發邏輯。

那時,整個行業的自動化程度和效率,還會再進一步提高。