幫助中國抗戰的老兵,做出了“車輪子”之后最偉大的發明

杰克·基爾比的前半生平平無奇。

1923年,基爾比出生于美國密蘇里州,他的成績一般,是個業余無線電愛好者,高中畢業時,以三分之差未能進入麻省理工學院,這讓他一生耿耿于懷。

1941年,當他入讀伊利諾伊大學不久,就爆發了珍珠港事件。

基爾比應招入伍,成了一名光榮的無線電通訊工程師,來到中緬印戰區,主要負責無線電維修工作,確保盟軍的無線電通信保持通暢。

作為通信兵,他的足跡從中國的云南到陜西,幾乎橫穿了大半個中國的中西部地區,為抗擊日本侵略者貢獻了自己的力量。

二戰結束,基爾比回到大學繼續深造,學習電子工程,學費由軍隊承擔。

1947年獲得電子工程學士學位的基爾比,拿到了3個offer,他選擇了Globe Union的中心實驗室工作。

1958年,35歲的基爾比跳槽到德州儀器(Texas Instruments,簡稱TI),在這里,一個百年一遇的機會出現了,他將做出人類歷史上“車輪子”之后最偉大的發明。

1

德州儀器的前身本來是石油工業的衍生公司,主要做地質數據的采集,勘探數據的處理。

在晶體管發明以后,這家公司推出了一個叫做Regency TR-1的袖珍晶體管收音機,僅售49.95美元,一年就賣出了10萬臺。

圖片

圖片

嘗到甜頭的德州儀器從此堅定地走向了科技公司的道路。

晶體管是貝爾實驗室發明的,用于取代笨重且昂貴的真空管,它由半導體制成,體積小,價格便宜,用電量僅有真空管的千分之一,并且發熱量很小。

但是,電子設備需要用到各種器件:晶體、電阻、電容等,這些器件大小不一,并且非常笨重,它們被各自制造出來然后再互相連接,在連接點,工人們必須進行手工焊接才行。

一個地方出錯,整個設備都無法工作,在當時有個專有名詞“Tyranny of numbers”來描述這個問題。

美國軍方想了一招叫做“Micro-Module program”,做法很簡單,把每個電子零件的大小及形狀統一,這樣連接工藝就可以標準化了。

德州儀器就在這個計劃當中。

但是剛剛加入德州儀器的基爾比覺得這個方法不好,決定找一個替代方案。

7月的達拉斯非常炎熱,1958年夏天更是創造了歷史記錄,按照慣例,公司都要求員工在7月份休假,應對酷熱的天氣。

但是基爾比剛進單位,假期不夠,只能苦命地呆在辦公室,繼續干活兒。

也許是無人干擾,基爾比可以深入思考,他的創造力爆發了。

為了解決互聯問題,大家的通常思路是找到最好的(也是最貴的)材料,使得每個組件都小型化。

基爾比確認為:為什么不用同一種材料(半導體)制造所有組件,然后讓整體更小,更便宜呢?

最好的電阻器使用碳等材料做的,但硅和鍺也可以做到這一點。

最好的電容器是由陶瓷制成的,但再次是半導體。

純導體如金和銀可以到店,但硅和鍺也可以。

并且硅就是沙子啊,地球上無窮無盡,價格極其便宜。

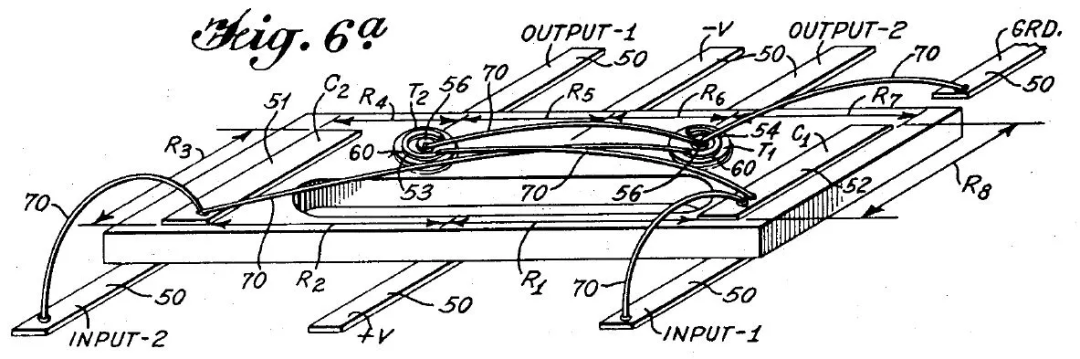

圖片

圖片

1958年7月24日,拼圖漸漸成形,基爾比在筆記本中寫道:由很多器件組成的極小的微型電路是可以在一塊晶片上制作出來的。由電阻、電容、二極管和三極管組成的電路可以被集成在一塊晶片上。

當其他人專注于零件小型化和性能優化時,基爾比找到了新路:把一般性能的零部件集成在一起,設計可以大規模制造的電路。

光有理論不行,還必須得把它做出來。

領導休假回來,基爾比向領導作了匯報,領導半信半疑:你做個東西出來看看?

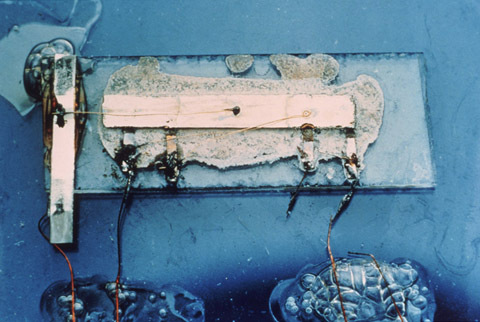

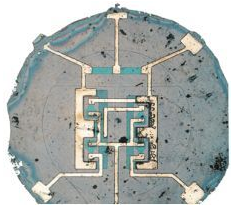

1958年9月12日,基爾比真的搞出來一個東西,這個東西看起來非常粗糙,就像是用鍺拼湊而來。

這個圖看起來很大,實際上,它只有這么大:

電路的功能很簡單,就是產生一個正弦波。

基爾比做了一個演示,包括德州儀器董事長在內的幾位高管都參加了。

基爾比按下開關,示波器屏幕上會出現一條無休止的正弦曲線。

功能簡單,設備簡陋,但大家意識到:基爾比取得了重大突破。

這可能是一個劃時代的發明,是人類歷史上第一個集成電路!

2

德州儀器迅速將基爾比的發明申請了專利,并且對外進行了展示。

奇怪的是,集成電路并沒有引發多大的轟動。

當時甚至出現了反對的意見:

“集成電路沒有充分利用材料特性,半導體根本不是最好的電阻材料。”

“晶體管這么好的器件不應該和器件在一個材料上混用。”

更有甚者,很多大公司的人認為:“集成電路會讓很多電路設計工程師失業!”

歷史是多么相似啊,就像汽車出現要代替馬車一樣,新事物的出現總會遇到極大的阻力。

等到集成電路一統天下,大家會發現,那些工程不但不會失業,需求反而會大大增加,因為市場變成了原來的百倍,千倍。

1962年9月12號,美國總統在休斯敦的萊斯大學發表了一個著名的演講:We choose to go to the Moon。

計劃在60年代就把人送上月球并安全返回。

這個計劃讓NASA一下子釋放出了海量的資金支出。

登月計劃的制導系統,遙測系統,紅外跟蹤都需要都需要執行大量的計算,但是火箭載荷有限,每一磅的載荷都需要五磅的推進劑來支撐。

集成電路的優勢立刻就凸顯了出來,美國政府主導了整個集成電路的市場。

等到阿姆斯特朗在月球上邁出他的第一步,阿波羅項目已經購買了超過100萬塊集成電路,大規模的采購使得價格從32美元降低到了8美元,并且持續下降,1971年,價格已經低至1.2美元。

集成電路取代了晶體管,成為市場的主流。

1971年,一家叫DataPoint的公司請Intel定制一個微處理器,這時的Intel比較“搞笑”,它把自己定位為一個存儲業務的公司,因為:每個終端只能有一個處理器,但是可以有無限量的內存。

所以Intel不想接這個業務,CEO羅伯特·諾斯說:處理器是沒啥用的產品,只有DataPoint資助開發,并且把產權轉移給Intel我們才做。

DataPoint答應了這些條款,這被科技界認為是最糟糕的一次商業決策。

Intel設計的8008微處理器,開啟了一個1000億美元的市場,并且成為了這個市場的主宰者。

微處理的出現,開始讓計算機走向千家萬戶。

3

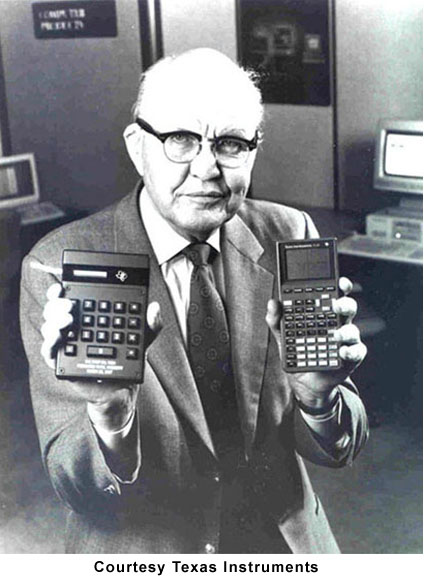

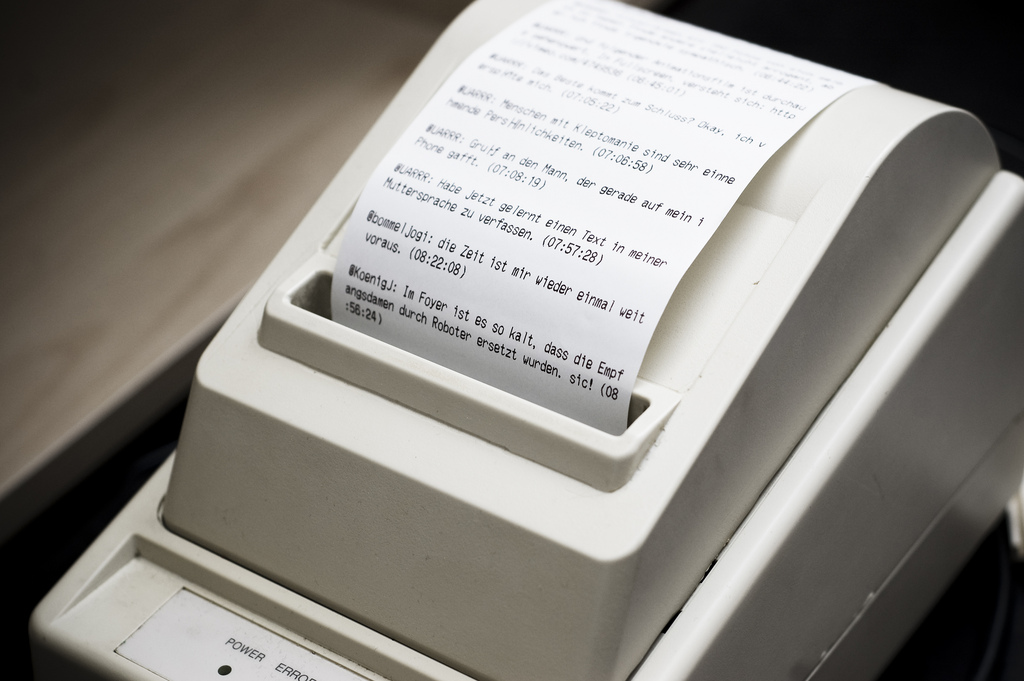

發明了集成電路之后,基爾比并沒有止步不前,他后來又發明了手持式計算器和熱敏打印機。

圖片

圖片

圖片

圖片

基爾比獲得了無數的榮譽:國家科學獎、國家技術獎、美國國家工程學院獎章,國家發明家名人堂。

2000年,集成電路問世42年后,基爾比因“為信息時代奠定了基礎”,獲諾貝爾物理學獎。

德州儀器的集成電路設計實驗室也以他的名字命名:Kilby Labs。

2005年,基爾比在德州達拉斯市的家中與世長辭,享年81歲。

這一年,集成電路已經由一塊簡陋芯片,發展成為總銷售額高達4000億美金以上的龐大產業。

隨著時間的流逝,集成電路越發重要,電腦、手機、汽車、冰箱、洗衣機、電視、打印機......到處都有它的身影。

集成電路的發明,正式標志人類社會全面進入“硅文明”時代的大門,它的出現,不亞于蒸汽機之工業文明。

晶體管的發明者之一的巴丁甚至一針見血的指出道:集成電路為“車輪子”之后最重要的發明。

4

最后,必須說一下集成電路的專利之爭。

在基爾比發明集成電路的時候,“八叛徒”創立的仙童公司也在獨立進行半導體研究,霍爾尼發明了發明了重要的平面工藝,諾伊斯也想到了用同一個硅晶片制作各種器件,并且用平面工藝進行連接。

但是德州儀器已經公布了基爾比的發明,諾伊斯大受震動,感覺自己下手晚了。

他去專利局查看基爾比的專利申請,發現其中是有缺陷的,尤其是線路像蜘蛛腿從兩邊伸出,這些飛線缺乏實用價值,無法大規模生產。

而自己的平面工藝,可以徹底消滅這些飛線:

于是,諾伊斯把自己的想法也申請了專利。

這引發了德州儀器和仙童之間長達十年的訴訟,最終雙方和解,交叉授權。

“利益”可以“排排座,分果子”,但“名器”卻不易調和。

誰是真正的第一發明人?

德州儀器認為:諾伊斯所做的只是將基爾比的發明產品化而已,根本不是什么“發明”。

而在仙童看來,基爾比的發明毫無實用價值,簡陋得根本不能看,如同“狗shi”一般,根本就稱不上是“集成電路”。

即使在仙童內部,第一個發明人的名分也難以確定,諾伊斯的“構想”來源于赫爾尼發明的平面處理工藝,而拉斯特則是將這一“構想”變成產品的人,發明人到底是誰?

其實,所有的發明創造都離不開團隊合作,如果把功勞都記錄在一個人頭上,對團隊其他人不公平。但是把榮譽歸功于集體,某些人的躺贏又會挫傷關鍵人物的積極性。

所謂的第一發明人,無非是在合適的時間做了合適的事情,而恰巧被大眾所熟知而已。

世界上第一個電子計算機ENIAC小組的主要負責人是艾克特和莫奇利,但是馮·諾伊曼在火車上寫了一份報告,被戈德斯坦上校大筆一揮,寫上“馮·諾伊曼報告”的字樣,從此“馮·諾伊曼架構”這個名稱全球流行,有幾個人知道艾克特和莫奇利呢?