作者 | 路遙

審校 | 千山

上周末有一件事在微信群里炸開了鍋:知乎的截圖里有盲水印。知乎的這個操作引發(fā)了大家的熱議。爭議的焦點就是知乎的這個做法有沒有問題。

1.盲水印的存在

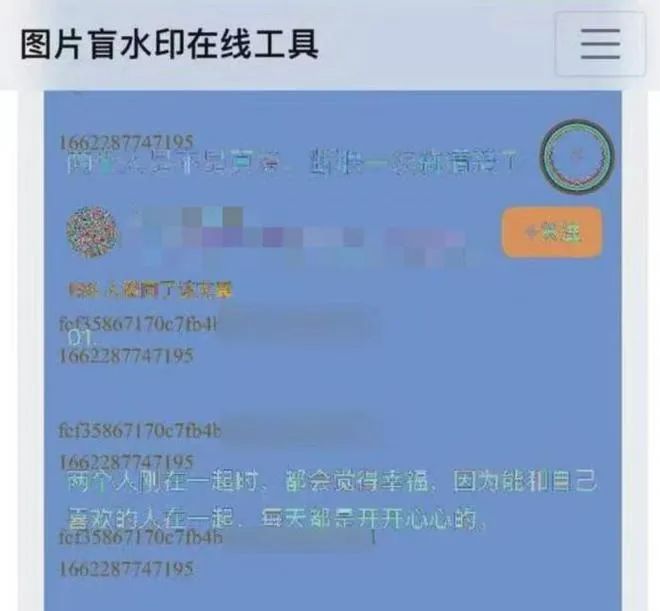

知乎被曝在網(wǎng)頁端和App的用戶截圖中嵌入盲水印,盲水印用肉眼難以分辨,需要在特定的圖片顯示效果下才能看到。

圖片來源 IT之家

經(jīng)檢測工具測試后,有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)盲水印疑似包含用戶UID等信息。對此知乎回應稱,近期,站方在小范圍進行了實驗功能測試,短時間測試后,該實驗功能已下線。

其實截圖里設置盲水印的方法有很多,比較常見的一種就是讓水印和底色顏色近似。這是一種“入門級”設置方法,只要兩個顏色足夠近似,是無法簡單通過肉眼分辨出盲水印的存在的,只有通過一些調(diào)色之類的手段才能發(fā)現(xiàn)。第二種方法就是利用頻域手段添加盲水印,這種方法隱蔽性強,能夠抵御大部分攻擊。

2.其他平臺也干過

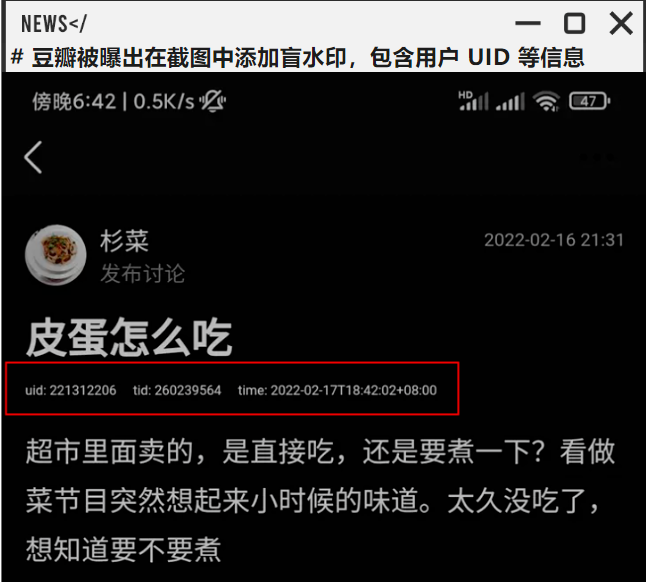

無獨有偶,今年2月,豆瓣App也曾因給用戶截圖設置盲水印而引發(fā)熱議,如果用戶是處于登錄狀態(tài),那么水印會包含用戶UID,如果沒有登錄,水印會包含TID和時間等信息。水印信息使用的顏色與網(wǎng)頁背景色相同難以看到,但開啟夜間模式或者是通過調(diào)色軟件對截圖顏色進行調(diào)整就可以發(fā)現(xiàn)水印。

圖片來源于網(wǎng)絡

對此,豆瓣回應稱這是新增的“小組內(nèi)容防搬運功能”,小組組長可以在“小組管理-小組內(nèi)容防搬運設置”開啟或關(guān)閉,開啟后,對該小組內(nèi)容進行截圖時,截圖上將自動生成經(jīng)加密的截圖用戶ID、被截圖帖子ID、截圖時間等信息。

其實這種操作在部分企業(yè)當中也比較常見,通常會在內(nèi)網(wǎng)設置截圖盲水印,防止員工泄露內(nèi)部信息。

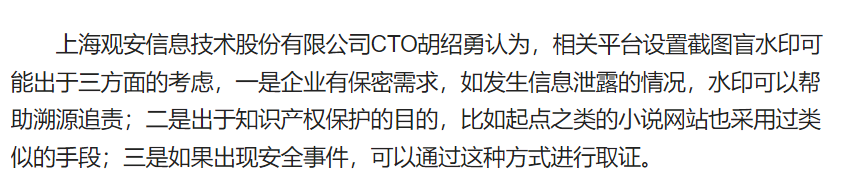

有關(guān)專家針對企業(yè)應用盲水印技術(shù)手段提出相關(guān)意見,認為相關(guān)平臺設置截圖盲水印可能出于三方面的考慮:

- 一是企業(yè)有保密需求,如發(fā)生信息泄露的情況,水印可以幫助溯源追責;

- 二是出于知識產(chǎn)權(quán)保護的目的,比如起點之類的小說網(wǎng)站也采用過類似的手段;

- 三是如果出現(xiàn)安全事件,可以通過這種方式進行取證。

圖片來源 新浪科技

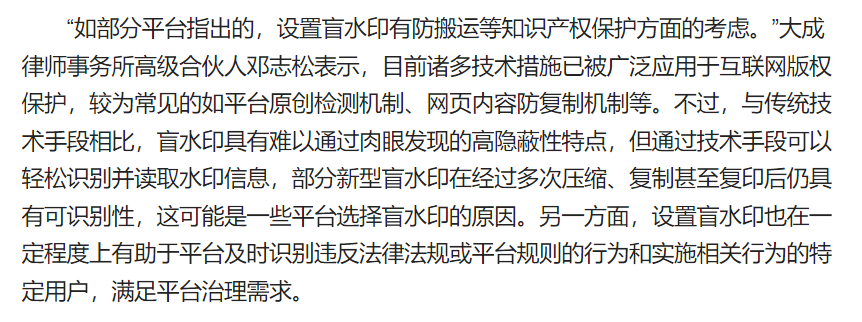

而另一位專家認為,這種設置盲水印的技術(shù)手段是出于保護知識產(chǎn)權(quán)的目的進行的,目前諸多技術(shù)措施已被廣泛應用于互聯(lián)網(wǎng)版權(quán)保護,較為常見的如平臺原創(chuàng)檢測機制、網(wǎng)頁內(nèi)容防復制機制等。

圖片來源 新浪科技

與傳統(tǒng)技術(shù)手段相比,盲水印具有難以通過肉眼發(fā)現(xiàn)的高隱蔽性特點,但通過技術(shù)手段可以輕松識別并讀取水印信息,而且有些盲水印甚至在你壓縮或者是復制其他內(nèi)容覆蓋的情況下,也可以識別,這種高識別性也是一些平臺選擇使用它的原因之一。

另一方面,由于目前網(wǎng)絡環(huán)境的復雜多樣,遇到違法違規(guī)的操作時,平臺也可以更直接的鎖定用戶,幫助平臺更好的進行治理。

3.是否侵犯用戶隱私?

網(wǎng)友們最關(guān)心的還是平臺暗戳戳的設置盲水印是否合法正當,根據(jù)相關(guān)法律《個人信息保護法》的規(guī)定來看,平臺對用戶設置盲水印的行為是否合理還需要從以下兩個角度來考慮。

第一,需要判斷水印內(nèi)容是否足以單獨或與其他信息相結(jié)合識別特定自然人從而構(gòu)成《個人信息保護法》意義上的個人信息,以及水印的使用方式是否屬于“收集、使用、傳輸、公開”等個人信息處理行為。

第二,《個人信息保護法》規(guī)定與社交平臺中盲水印的常見應用場景,應當征得用戶同意,且信息處理者在處理個人信息等事項時,如果發(fā)生變化需要告知用戶。如平臺未提前告知用戶盲水印的用途就擅自更改,可能會違反法律規(guī)定。

雖然盲水印如發(fā)生信息泄露情況的可能性比較小,但是也不是沒有這個可能性,所以當用戶信息被泄漏時可以如何維權(quán)呢?

相關(guān)專家表示,一方面,用戶在使用前應當仔細閱讀平臺使用協(xié)議、個人信息保護政策等內(nèi)容,查看平臺處理個人信息的方式和目的,通過這些協(xié)議和政策,用戶可以對于是否侵犯隱私有一個初步的判斷,如認為其侵犯隱私或個人信息,可以拒絕使用。同時,也可聯(lián)系平臺相關(guān)人員取消相關(guān)權(quán)限。

另一方面,如果用戶發(fā)現(xiàn)平臺私自應用盲水印等技術(shù)手段,有涉嫌違法違規(guī)收集使用個人信息的行為,可以向網(wǎng)信辦等監(jiān)管部門投訴舉報,甚至也可以向人民法院提起訴訟。

在這個信息時代,隨著技術(shù)的不斷高速發(fā)展,用戶的信息也越來越容易被泄露,不過值得欣慰的是,人們對于“保護個人信息”的意識越來越強烈,這樣的意識也會反作用于企業(yè)和法律,促使企業(yè)的做法更加“利民化”,促進法律更加完善化。