「虛擬老黃」騙過你,但你能摸到夏語冰的手?

去年英偉達GTC上的「虛擬老黃」是怎么做出來的? 區塊鏈大佬眼中的Web 3是什么? 未來的虛擬人和真人分不清咋辦? 花400塊,體驗一把「再造五感」的時空穿梭機吧! 人類紀年公元2022年,「元宇宙」概念誕辰30周年,有一群新人類,他們決定找個地方,好好聊聊這些問題。

新概念、新思潮的出現,必然引起激烈的思想碰撞。 元宇宙奇點爆發的第2年,新智元首屆「元宇宙,新人類」論壇順利舉行。新智元創始人&CEO楊靜深入總結了中國AI和元宇宙產業的七大趨勢。 她談到,元宇宙市場復合增長率將是AI市場10倍,科技巨頭紛紛發力AI和元宇宙,算力、算法和硬件的突破讓虛擬人進入3.0時代。

真人與虛擬人的社交互動將爆發式增長,元宇宙里10個人可能有9個是虛擬人。現在AI大模型已從千億神經元進化到十萬億級。人類的大腦有100萬億個突觸,而下一代AI大模型的參數量也將達到同等水平,這就像元宇宙擁有了「元腦」。 在本次論壇上,楊靜女士邀請眾多元界大咖,共同探討元宇宙發展未來大勢,與構成這個宇宙的每個線條和棱角。 為此,新智元整理了演講精髓、討論要點與互動閃光處,和大家一起分享此次論壇的成果。

英偉達亞太區專業可視化計算總經理沈威:NVIDIA Omniverse 帶您進入元宇宙

在剛剛結束的英偉達GTC大會上,老黃花了將近40分鐘講Omniverse,而整個演講也不過一個半小時,由此也不難看出英偉達的重視程度。 那么, 英偉達為什么要做Omniverse?它和原來的電影、游戲的虛擬又有何不同?

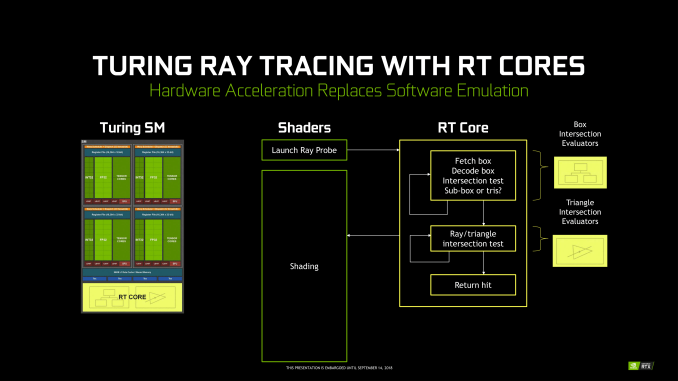

沈威表示,與一般人定位的「游戲公司」不同,其實,英偉達在企業市場和科研應用方向覆蓋了非常多的垂直領域。包括設計、傳媒、娛樂需要的RTX光追技術,以及面向科研單位的高性能計算、為AI模型提供算力支持等。

此外,與5G、邊緣計算聯系緊密的EGX技術、配合無人駕駛和機器人技術的AGX技術,這些都是英偉達向「企業覆蓋型」企業轉型的重要支點。 對于Omniverse,沈威表示,最初其實并不是為了做元宇宙,元宇宙這個概念當時還沒提出來。

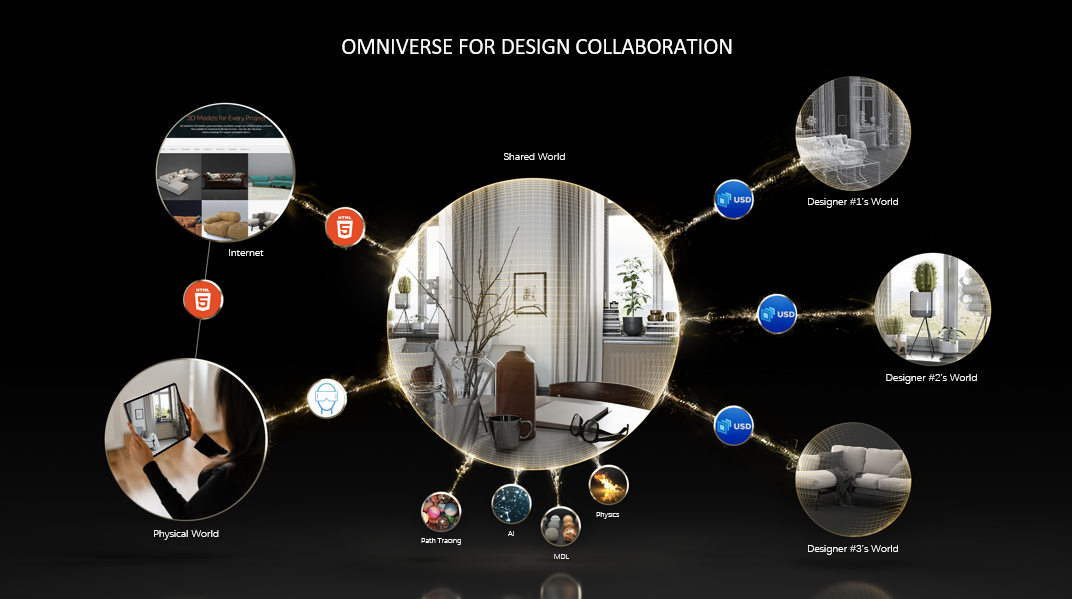

Omniverse在2018-2019年開始醞釀的初衷,是為了解決幾個場景下的具體問題,或者說是幾個挑戰: 一是多人在線協同工作,二是讓工作用的軟件實現互通,三是實現基于現實、基于物理規律的虛擬仿真。

沈威表示,之所以選擇這個時機來提出Omniverse,主要有兩個原因。

第一,專業圖形可視化技術發展到了一個新臺階。2018年,英偉達首次將RTX技術和RT Core硬件集成到RTX系列GPU中,讓「光追」技術真正首次實現了落地。 第二,英偉達實現了售賣游戲顯卡的公司到企業級公司的轉型,比如這幾年在AI和深度學習上面的突破。

不過,同樣是去構建一個虛擬的世界,Omniverse的模擬和那些游戲、動漫、電影中出現的「虛擬世界」又有何不同? 對此沈威解釋說,二者最大的差別就是,Omniverse的目的是推動實體世界的生產力,也就是解決實體世界中的人、事、物的問題。

這里的「人」,就是虛擬數字人。去年GTC上的一個熱門話題是「虛擬老黃」,這個數字人老黃,離不開AI和渲染技術的支持。 AI涉及到虛擬人的面部表情、唇形動作,渲染涉及毛發、皮衣材質的實現等等。而這些,都是整合在Omniverse中實現的。

「事」或者叫「工作流」。不管怎么叫,有一個最重要的原則,一定要符合物理規律,必須要跟現實社會要有關聯,一定要做到非常精準,不然就沒有意義。 而「物」,是對實體的模擬,比如對風、水、火等的模擬,這方面也已經有大量的優秀軟件和方案。

解決了「人、事、物」的問題,虛擬和現實的結合和交融就會向前邁進一大步。

接著,沈威提到Omniverse如何面對之前提到的三個挑戰。 在人和工具的共同協作問題上,Omniverse上已經基本解決。不管是紐約、東京、巴黎的設計師和工程師,都可以通過Omniverse支持的軟件加上AI,跟實體世界實現直觀的連接。

關于物理仿真上的挑戰,他表示,Omniverse的虛擬仿真和電影和動漫里面最大的差別,就是完全符合現實世界的物理規律和邏輯。 只有這樣,才能結合AI技術,實現虛擬世界和現實世界的真正結合。

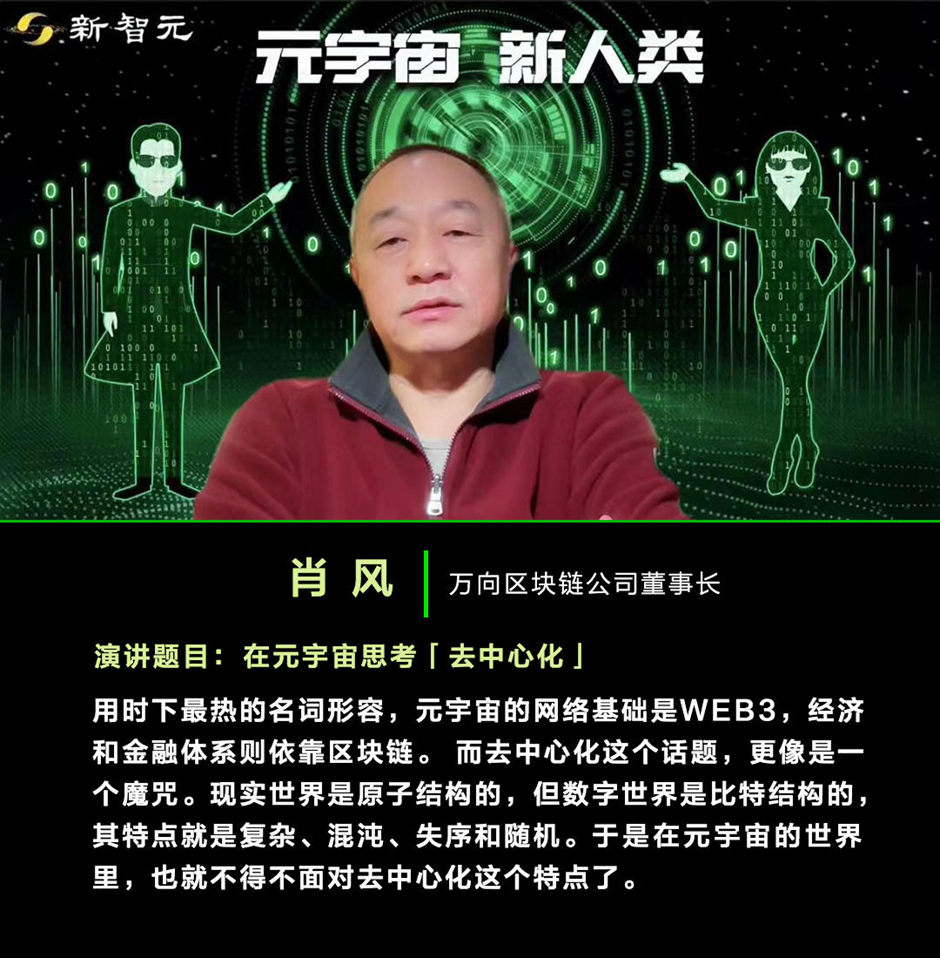

萬向區塊鏈公司董事長肖風:在元宇宙思考「去中心化」

對于元宇宙來說,它的組織形式將像傳統互聯網一樣繼續維持中心化,還是像區塊鏈一樣,走向去中心化的道路?

肖風表示,歸根到底,元宇宙還是一個網絡世界,建立在最近大家常常聊到的WEB3基礎上。

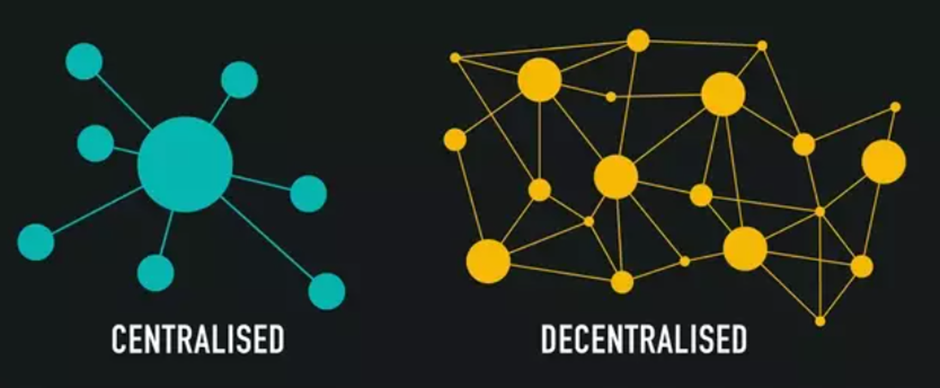

從最基礎的網絡技術發展趨勢的角度來看,互聯網確實是不斷向著去中心化去演變的。也就是說,隨著網絡從WEB1發展到WEB2再到WEB3,是一個越來越去中心化的過程。

在WEB1時代,網絡是用用戶名加密碼登錄的,一個只讀的網絡上面,只有資訊和信息;WEB2時代,網絡是用App賬號登錄的,而App賬號就已經經過了一定程度的KYC,網絡上可以讀寫、互動,于是信息變成為數據,但是這些數據是屬于互聯網平臺的。

到了WEB3階段,登錄網絡的方式發展成使用DID數字身份。有了自己的數字身份,那么網絡的功能就增加了一項:擁有權。WEB2上的數據也就有可能轉化成用戶的資產了。

元宇宙的網絡基礎是WEB3,而WEB3要如何才能讓用戶的數據成為自己的資產呢?這就需要作為分布式賬本的區塊鏈技術了。

區塊鏈就是用來登記互聯網用戶的數據資產的。在WEB3這個去中心化網絡之上,區塊鏈則是一個相配套的去中心化的經濟體系和金融體系;而基于這兩者之上的元宇宙,則是一個去中心化的數字世界。

只有將去中心化的WEB3,和去中心化的經濟體系結合起來,最終才能構成一個完整的元宇宙。

在元宇宙里,最核心的內容不是數字孿生,數字孿生是元宇宙的基礎。而在元宇宙里面最核心、最有價值的,更具有創新性、創造性和顛覆性的數字原生技術。 在數字世界里面,數字原生可以創造出物理世界中不可能實現的東西,這才是我們需要元宇宙的根本理由。

肖風表示,其實去中心化和中心化這對矛盾可以用很多種維度來解讀,如何看待「去中心化」,決定了我們能否建設一個真正的元宇宙,甚至決定了我們能否建設一個真正的數字經濟體系。去中心化確實有弊病和缺點,但去中心化也有它的積極意義。

首先,從基礎網絡技術的發展趨勢來看,因為需要面對越來越海量的數據、越來越海量的需求、越來越重要的網絡的安全性、健壯性要求,也是為了能夠更好的消除單點故障,網絡是越來越去中心化的,這一點無可厚非。 其次,從經濟學的角度來看,去中心化和中心化體現的其實是公平與效率之爭。公平與效率是經濟學的永恒的課題,中心化強調的是效率,去中心化強調的是公平。

而極端的去中心化、極端的中心化強調的是極端的公平或者極端的效率。不過,任何事情都不能極端,極端的公平和極端的效率肯定也不好。 第三,從認識論的角度來說,涌現論就和去中心化是非常匹配的,涌現論面對數字技術帶來的復雜系統,強調系統的復雜性、隨機性和自組織性,而發源于古希臘的還原論,則強調世界的整體性、結構化,強調條分縷析的方法。對于元宇宙的認知來說,既有中心化的邏輯也有去中心化的邏輯,沒有說只有誰對或者只有誰錯。

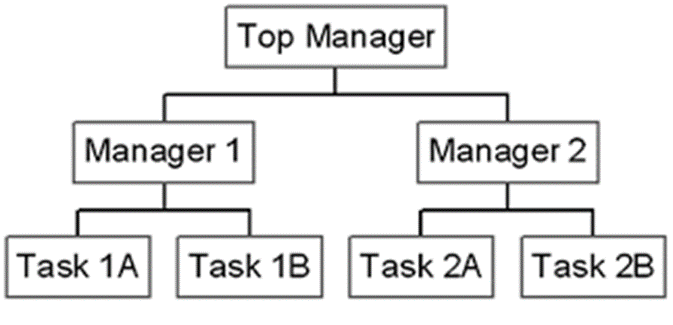

第四,從治理機制角度來看,中心化講的是自上而下的層級制和頂層設計;而去中心化講的是自下而上的分布式和基層決策。任正非說過大意如下的話:要讓聽得見炮火的士兵來指揮將軍。講的就是這個道理。

第五,就科技創新來說,圣塔菲研究院前院長布萊恩·阿瑟說過,技術進化的本質也是「自創生」和「自組織」的。技術創新的路徑從來都是從邊緣到核心的。

第六,就商業創新來說,在工業革命早期,公司的組織形式是一種U型組織,即自上而下的高度控制,部門沒有任何決策權,這就是高度的中心化。 全球化和多元化成為趨勢以后,就有了區域和產品線的劃分。這時,總部不可能不讓各地區的分公司和各條產品線有獨立的決策權,那么去中心化也就有了價值。于是就出現了M型組織。

第七,數字世界是比特結構的世界,其特點就是復雜、混沌、失序、隨機、非均衡,本身就有去中心化的特點。在元宇宙世界里面做事情,必須要面對去中心化的特點,這是我們無法抗拒的現實。

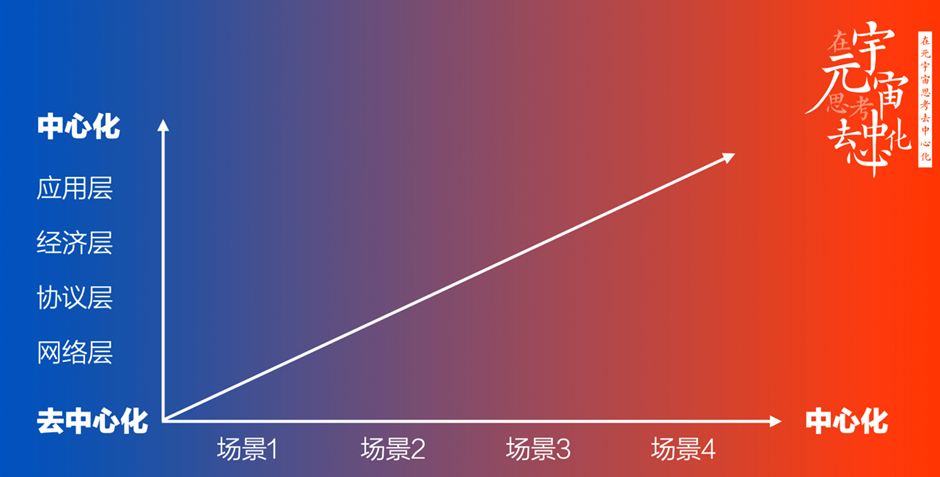

因此,肖風認為,要全面看待去中心化,要去其糟粕,取其精華,為我所用。建議用的方法如下面的坐標圖:在橫軸上,不同的應用場景中做好中心化或者去中心化的「區間匹配」,大部分的應用場景都應該是坐落在這兩個坐標點的某一個位置;在縱軸上,做好不同網絡層次中心化或者去中心化的「分層分級」,網絡層可能更去中心化一些,而應用層可能更偏中心化一些。

小冰首席執行官李笛:無處不在的AI beings

很多今天看來是正確的理論或理念,可能被未來被證明是錯誤的。 所以說,預見未來的最好方式,其實就是去創造未來。

算力、算法本身并不能構成未來的基礎。從某種意義上來講,算法是死的,必須置入到大的動態環境里,才能基于環境變化進行更好的優化。大模型也是一樣,如果沒有數據和算法之間的動態回路,就難以迭代。

這就是關注虛擬世界,關注在虛擬空間中的人和AI beings的意義,就是用新的方式獲得新的數據循環,新的交互方式。智能助理類產品就是典型的例子。 這類智能助理一般源于兩種系統,一種是傳統意義上的「全知全能」的專家系統,另一種是基于某以一特定細分知識領域的知識圖譜。

第一種系統的問題是,人們真正的交流中,關于觀點的內容要遠遠多于關于事實的內容,這類系統只掌握大量事實,不能提供足夠的觀點,造成人們與這類系統的交互意愿越來越弱。 第二種系統則啟發人們思考交互的底層基礎,即能不能對交互進行全局優化,而不只是局部優化,這個問題引出了所謂「對話導向型」的AI,并成為AI beings領域的重要基礎概念。

和局部優化相比,全局優化的交互過程更像真人,實際上帶來了一場「交互革命」。

李笛認為,這種對交互方式底層基礎的再思考意義重大,甚至不亞于多年前編程方式由「面向過程」到「面向對象」的改變。 AI beings有個非常重要的假設,即未來不會像現在一樣,只有少數幾個虛擬偶像、虛擬助手覆蓋所有人,未來的AI beings是豐富多彩的,這種豐富不僅體現在捏臉和外觀上,更體現在內在和靈魂上。

所以,與AI beings生物多樣性的技術就顯得尤其重要,包括視覺、NLP、小樣本反饋式的學習等。行業開始進入到一個新的時代,AI beings開始呈現出一種超越以往的助理型的產品形態。

未來的人和AI beings會結成新的社交網絡后,兩件事情會發生變化。 第一,未來的社交網絡中會有一些「不是人」的實體,這種社交網絡中,超級自然語音技術、神經網絡渲染技術等,就顯得至關重要。 第二,AI beings和人之間的價值關系會發生很大的變化。對于AI beings我們的商業模式和定價體系發生完全不同的變化。

當然,今天所談到的很多事情,相信在不久的將來可能也會被證明是錯誤的,這正是這個時代的迷人之處。 其社會結構不太可能和過去人類的社會結構相似,因為它畢竟存在著過去人類結構或者生物學特征上從來不存在的事情,那就是它無處不在。

浪潮信息副總裁劉軍:MetaEngine,打造元宇宙軟硬一體化算力基礎設施

組成元宇宙的元素都有哪些?在技術層面上,元宇宙最需要的又是什么?

劉軍認為,元宇宙是數實融合的數字載體。 元宇宙的數字空間基礎是數字孿生,是將物理實體在元宇宙的數碼空間做動態呈現。 比如孿生工廠可以在元宇宙完成生產制造的全過程動態管理。孿生城市可以在元宇宙里推演環境、產業、交通等多要素的交互運行。孿生基建可以讓修建建筑時,在元宇宙里對工程進行模擬評估。

數字虛擬人是元宇宙的重要實體和生態,就像是元宇宙世界中的公民,是人類身份在虛擬世界的載體,極大的幫助人們提升工作效率。虛擬主播可以7×24小時進行播報,虛擬醫生可跟蹤上萬種指標特征,并把醫患服務從一對一轉變成一對多。

數字孿生和數字虛擬人僅是元宇宙數字載體的兩個例子。元宇宙還是一個認知世界再現世界的過程。在這個過程涉及到協同建模、高精度仿真、實時渲染、智能交互多個環節。 首先構建元宇宙需要進行3D建模,包括通過對抗生成網絡GAN、通過多模態模型來自動通過AI生成內容,這部分的工作需要多人在線協同構建;

在構建3D模型生成后,需要在元宇宙里面進行仿真運行,對模型的結構、感知、控制多方面進行驗證。 接下來通過光線追蹤、光柵化、數據流傳輸,讓數字世界更加逼真,為用戶帶來超現實感官體驗。 利用AI技術,讓元宇宙里的虛擬人能聽會說能交互,從而打破數字世界和物理世界的邊界。

以上提到的工作,面臨著建模規模大、場景復雜度高,以及多設計師和多部門協作、高逼真數字元素制作、實時渲染、仿真和AI交互等諸多挑戰,需要的不僅是高性能、低延遲、易擴展的硬件平臺,還有端到端、生態豐富、易用的軟件棧。

劉軍表示,浪潮推出的元宇宙服務器MetaEngine,就是要打造支撐元宇宙的軟硬一體化算力基礎設施。 作為元宇宙生態的底層算力支撐平臺,MetaEngine將承載元宇宙構建和運行所需的技術和工具,提供對AI、渲染、仿真、建模等負載的算力支持,滿足元宇宙創建所需的「協同創建、高精仿真、實時渲染、智能交互」4大環節的不同類型算力需求,并通過高速、無阻塞的網絡通信,按需擴展至大規模算力集群。浪潮元宇宙服務器結合業界最強軟硬件生態,協同優化加速數字孿生世界構建,為用戶打造高效的元宇宙協同開發體驗。

單臺元宇宙服務器即可支持256位元宇宙架構師協同創作,每秒AIGC 2000個數字場景,1000位VR/AR用戶共享10K分辨率的超高清3D數字世界順暢體驗。

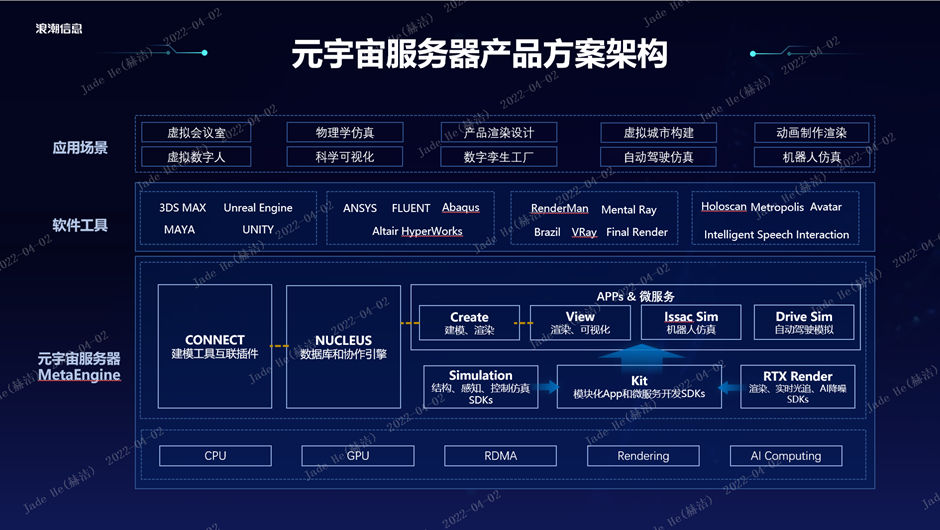

元宇宙服務器MetaEngine產品方案的架構方面,硬件采用了浪潮異構加速服務器的旗艦系統,支持最先進的CPU處理器和GPU加速器,擁有ADMA通信和數據存儲能力,支持強大的渲染和AI計算。

在軟件上,元宇宙服務器MetaEngine可以支持對應各環節作業的軟件專業工具,用戶可靈活選擇。 MetaEngine為用戶準備了豐富的建模、渲染、仿真套件。用戶可通過Kit功能,將這些不同的SDK進行模塊化組合,快速完成定制化的APP或者微服務的開發。

用戶開發的內容,通過數據庫和協作引擎NUCLEUS建模工具互聯插件CONNECT,與第三方的專業軟件工具無縫連接。

當前,元宇宙服務器MetaEngine全面支持英偉達的Omniverse企業版,這樣將高性能GPU圖像計算、AI計算、高速存儲訪問、低延時網絡、精確計時結合,構成數據中心級的軟硬件一體解決方案。

集成A40專業的GPU、CX6高速通信網卡,32臺MetaEngine可以組合成為1個可擴展單元,多個可擴展單元可以繼續橫向擴展組成更大規模集群,滿足更大規模的算力需求。 MetaEngine的目標,是構建一個端到端生態豐富的、高效率的協作平臺,為用戶打造一站式元宇宙開發體驗。

STEPVR創始人郭成:在元宇宙里滿足消費者的核心需求

在元宇宙中,會有虛擬人和真人化身,會有現實場景映射到各種各樣的虛擬場景。 然而,我們應以一個什么樣的方式進入我們所描述的如此美好的世界呢?

其實,在《頭號玩家》等電影中,已經描述了這樣的場景。元宇宙的基礎設備需要產生視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、前庭等感官信號,讓用戶看到、聽到、摸到、聞到、跑起來有平衡感。 郭成表示,有了這臺能夠復原五感的設備之后,才算完成進入元宇宙世界的終端,才能說元宇宙時代開始了。

現在的產品基本上已經可以搞定視、聽、嗅三覺: 主流VR眼鏡的參數可以做到單眼2K解析度、90赫茲流暢的渲染。 蘋果耳機等產品可以復現聽覺空間感,讓聲音隨著用戶的頭在動,模擬出虛擬空間聽覺。 電子煙大潮過后,各種泥土、花、風、大海的擬真氣味化合物已能滿足嗅覺需求。

難度最大的是恢復「前庭感覺」與「觸覺」這兩點。 如何讓用戶統一平衡感和視覺?又如何讓用戶在虛擬實境中觸摸出物體表面材質和光滑度?

對于設備來說,還需要將復原的五感在虛擬實境中同步整合,才能讓用戶在元宇宙擁有良好的體驗。

經過九年的努力,STEPVR現在已經能在大面積空間中實時追蹤用戶的所有動作,而且即便是在高速移動的過程中,也能把用戶視角看到的所有畫面全部實時渲染出來。 最終在前庭感與視聽感上完成整個技術積累的產品,能讓用戶在100-3000平方米的大型空間中順暢跑動。

基于此,STEPVR在2019年年底發布了「未來戰場」這個VR游戲品牌,并在2021年做了實驗。 即便受到新冠的影響,STEPVR在全國開放了約150家「未來戰場」的線下體驗空間后,仍有足夠客流量,而且顧客體驗極佳。

平均每個顧客都會消費大概300-400元,連續兩季度光顧的比例大概是70%以上,體驗空間門店平均半年到9個月內回本。 郭成表示,不把VR只做成眼鏡,而是在元宇宙中去復原五感,由此做出的產品就會非常受歡迎。

為了更好地在虛擬實境中復原觸覺,STEPVR重構了工業機械臂與可以感知用戶推力、握力的傳感器。 在前不久的實驗中,這個裝置已經可以一定程度上的為用戶提供觸覺,極大地增強現場臨場感。

可以說,STEPVR這些年基本上是把VR能觸及到的所有應用場景全都做過一遍。 現在,STEPVR甚至嘗試還原《頭號玩家》中的萬向跑步機,制作了一個1.5平方米大小的VR Gate套裝。在這臺機器上,可以實現各個方向360度任意行走。 或許在不久的將來,我們就可以在臥室、客廳中便捷地進入元宇宙了。

清華大學科學史系副教授胡翌霖:元宇宙的居民是方形的嗎?

元宇宙究竟是什么樣子?它和現實有多相似,又有多不同? 退一步說,元宇宙是指虛擬現實嗎?

胡翌霖教授認為,這二者之間是不能畫等號的。 畫等號之所以不可取,是因為這種粗暴的等同會引向兩個很嚴重的誤導。 首先,「虛擬現實」,顧名思義,「虛擬」的是「現實」。

這天然的把VR所呈現的世界放到了次于現實的地位,也就是說,虛擬現實只是對現實的模仿。 而元宇宙顯然不是這樣。 科學哲學家查爾莫斯認為,元宇宙中的呈現的東西應該是高于現實的,是物理世界的plus版本。總之,元宇宙絕不是屈服于物理世界的。

其次,「逼真」和「沉浸」也是常常會被混淆的一組詞匯。 就像兩位象棋愛好者在下棋的時候會沉浸其中,下很久也不會停。但我們能說下象棋很逼真嗎?顯然不能,車、馬、炮都不是真實的,只是冷冰冰的圓形棋子而已。

胡教授打趣道,「我來元宇宙是因為現實世界我不開心。元宇宙要是宣傳無限逼真于現實世界,那我來干嘛呢?」 所以說,在元宇宙里,有時是不逼真的。也正是因為不逼真阻斷了感官,簡化了觀感,才能實現沉浸的效果。

既然元宇宙不必要未必會像「現實世界」一樣,那又為什么要移居到里面去? 對此,胡教授給出了一個精妙的比喻: 人從物理世界移居元宇宙,和從農村移居到城市,二者在模式和原因上是有相通之處的。城市中有更多的可能性、更廣的交際圈,以及更多的利益,元宇宙中也是如此。 就像城市一樣,元宇宙要先把人群吸引過來,再通過不斷優化、完善技術,塑造更完美的世界。

工業革命的時候,一個個工廠、一座座慢慢興建起來。剛開始是零星的,而后不斷融合,壯大,形成一個又一個工業圈,城市從而反客為主。 胡教授預測,元宇宙的未來發展也會遵循這種模式。 從上個世紀50年代信息革命開始,互聯網零星在工業圈出現。而元宇宙其實就是零星出現的信息的一次大融合。

最后,胡教授大膽地對未來元宇宙的形態進行了預測——未來的世界會變方。 是房子變方嗎?不是。 元宇宙里根本就沒必要有房子。房子的目的是遮風擋雨,是保護隱私,在元宇宙里并沒有這些需求。

那什么是方的呢?臉部。 臉部作為傳遞情感,識別身份的象征,不能夠消失。而根據效率至上的邏輯,像素臉也許最能滿足高效溝通的需求。 腿呢? 胡教授調侃道,元宇宙都是虛擬的了,那為什么還要遵循物理世界的規則呢?直接瞬移不好嗎?

大咖圓桌:我們想要一個怎樣的元宇宙? 要回答這個問題,需要先從AI與摩爾定律談起。楊靜女士在報告中指出,2010到2020年十年,AI的計算量每3-4個月翻一倍。比起摩爾定律的每兩年翻一番,AI的算力增速快了將近10倍。

這樣一種AI算力的大爆發,也就導致元宇宙在2021年的奇點式爆發。 2020年到2030年,這10年元宇宙的市場規模從2020年的500萬美元,將增加到2030年的1.5萬億美元,這中間將擴大了30萬倍。在年復合增長率上,元宇宙將是AI市場的10倍。

近年來,受疫情影響,全球虛擬辦公、虛擬課堂加速成長,人類的物理空間移動受到限制。隨著深度學習算法和VR/AR設備的突破,元宇宙將顛覆和改變人類的生活方式、學習方式和工作方式。 與此同時,元宇宙涌現了更多新人類,虛擬人從1.0時代進入到3.0時代,在現實當中帶來了一些沖擊和震撼。人機交互升級,給真實的人類和新人類在元宇宙里面提供了更多的選擇。

而這當中,元宇宙集互聯網、AI、區塊鏈技術于一體,給人類未來的發展進化構建出更高維度的框架,堪稱下一次技術革命。 如今,元宇宙底層研究聚焦計算機視覺等三領域,技術創新與場景革命同步。真人融入元宇宙新人類,虛擬世界與真實世界共生未來新天地。

元宇宙的爆發,在給產業帶來無數機遇的同時,也激發了人們更多的思考。 為了讓大家更深入地了解元宇宙,更清晰地洞察元宇宙給社會帶來的影響,楊靜女士高度總結了5大方面的問題,和與會嘉賓共同探討,并由此展開思想碰撞。

面對現在元宇宙的趨勢與未來構想,我們該如何來定義元宇宙呢?

元宇宙在場景和技術兩個方向蓄勢待發,那么2022年元宇宙將在哪個方向重點突破?

從投資和產業落地的實際考慮,元宇宙在to B、to C和元宇宙城市三個方向最值得關注的機會是什么?

元宇宙集互聯網、AI、區塊鏈技術于一體,給人類未來的發展進化構建出更高維度的框架,堪稱下一次技術革命。元宇宙將給人類社會、個體生活和國家競爭力、宏觀經濟等層面帶來的重大顛覆和改變,元宇宙又會怎樣改變人類和世界發展的方向?

元宇宙既然涌現了更多新人類,那么虛擬人會朝什么方向演化?更智能還是更逼真?元宇宙與真實世界最大的差異是什么?新人類與傳統人類最大的變異特征是什么?新人類會主導元宇宙么?

清華大學科技史系副教授胡翌霖談到,元宇宙從字面上講就是「META+VERSE」。VERSE就是宇宙,是統一的、大全的、開放、連通,無所不包。Meta是元的意思,反身自指,也就是說元宇宙也就是關于宇宙的宇宙。

就像信息革命是用信息的邏輯反過來支配現實社會,元宇宙也將作為整體系統對現實世界具有反身支配的作用。 浪潮信息副總裁、浪潮AI&HPC產品線總經理劉軍談到,元宇宙對于產業來說,非常重要地是找到元宇宙的「殺手應用」,不管是消費級還是產業級的元宇宙,能夠找到特別適合于元宇宙、適合于數實融合的場景落地,能夠加速元宇宙的產業應用。

一方面是提供算力基礎設施、軟硬件一體化基礎設施,來支撐元宇宙發展。另一方面AI技術結合元宇宙應用和場景,這是浪潮接下來重點關注并且推進的工作。 藍馳創投投資合伙人劉勇談到,元宇宙的投資方面,如果有好的需求視角就可以讓智商翻倍。從需求的角度來看,市場就像是U字形,最底層的東西和最上層的東西需求最高。比如說,最底層算力和新交互方式就有很多投資的機會,應用層上元宇宙讓社交、娛樂有全新的沉浸互動體驗從而帶來互聯網級別的機會。

另外,在硬件上,業界需要進入更栩栩如生的模擬世界,這屬于基礎設施,是有需求的。應用層則要滿足多快好省,省就是省能量,以最低的代價、最好的信息獲取最大的做功量。把人與人之間的交互變得更好玩、更簡單、有吸引力。

萬向區塊鏈公司董事長肖風談到,關于元宇宙的總體變化,其實不僅是元宇宙,背后是一系列數字技術給國家、企業、個體帶來的變化。正如尼葛洛龐蒂所著的《數字化生存》,從互聯網發明以來,人類逐漸在技術的幫助下進行著一場數字化遷徙。

元宇宙不僅是數字化生存,也包括數字化生產。我們一直提倡脫虛向實,但虛實到底誰更有優勢呢,并不是軟的對抗硬的就沒有優勢,也并不是虛的對抗實的就沒有優勢,我們自以為正確的想法,值得我們重新思考。

小冰首席執行官李笛談到,之前認為新人類要描繪成非常科幻的一種感覺,現在卻發現更有效果的新的可交互的主體,往往越接近我們越熟悉的交互主體,是非常接近人類的。新人類與傳統人類存在最大的變異特征: 第一,人類作為一種友情生物,他會傾向于向其它生物移情,AI beings會成為一種新的社交網絡節點,更多的個體并不是比人強,而是跟人協同,同時具備穩定性、學習性。第二,當新的虛擬世界存在的時候,不是圍繞任何個人提供具體功能和知識,而是圍繞人和人之間的紐帶,提供信息的傳遞,提供對社交網絡的穩定,這樣的虛擬人當然比人有優勢。論壇上,網友積極參與互動,發散探討,以下精選出部分問答。

能不能解釋一下什么是「高并發」?

小冰首席執行官李笛:未來的社交節點中,有一半是真人,另一半可能不是真人,即AI beings。虛擬人同時具備高并發和高轉化率,可以舉一個例子,我們與羅森在虛擬空間建設上合作了好幾年了,用發優惠券作對比,如果通過機器推送優惠券給應用商店,轉化率不到10%,而用AI beings的方法,轉化率能達到57%。

在數字人打造方面,能否實現了快速低成本,在超真實的同時又可以DIY?

小冰首席執行官李笛:DIY不僅僅是技術和成本的問題,還涉及到AI倫理,尤其是當你的技術可以實現完全無限趨盡于本人的時候。小冰團隊每個人都有一個數字孿生,我的數字孿生聲音可以直接解鎖登錄我的微信鎖,如果它的安全性沒有得到充分驗證,就不能針對普通人進行建模。之前有家長就希望做一個自己的AI版本來給孩子講故事。如果實現的話,那這個家長聲音也可以給孩子打電話,比如,「爸爸今天沒有辦法去幼兒園接你,有個白色面包車叔叔去接你。」

出圈的虛擬偶像不僅不會變老,還沒有緋聞,你怎么看待虛擬偶像?

萬向區塊鏈公司董事長肖風:虛擬偶像形象設計不難。無論偶像是像素、二次元還是真人,這都不是困難的部分。真正困難的是背后的AI模型和訓練過程,無論目的是什么,都要進行艱難的訓練,這很復雜,需要大量的算力和成本,這些成本在目前是接受不了的。可以做出來玩玩,但是交互功能很難實現,算力+知識結構,是兩大難關。

元宇宙是中心化還是去中心化?

浪潮信息副總裁、浪潮AI&HPC產品線總經理劉軍:有秩序才能繁榮,如果元宇宙的產業要發展起來,它應該要有規則。從這個意義上說,中心化也好,去中心化也好,要看它是不是能夠滿足有秩序這個條件。有了秩序才能有產業的繁榮。

元宇宙同樣要面對監管,它和現實世界有區別嗎?

藍馳創投投資合伙人劉勇:要尊重和遵守監管,但不要被監管堵住思維方式。整個元宇宙里面存在類似移動互聯網一樣的大機會,大家要沖破自己的思維障礙,這正是中國創業者的機會之一。雖然現在是低谷,但是低谷就是創業的時候。

元宇宙會割裂現實世界嗎,還是會和現實世界實現大一統?

清華大學科技史系副教授胡翌霖:人類先天的感覺更傾向于熟悉的東西,虛擬形象不一定更接近于自然的人臉,可能是簡化的人的形象。穿衣服其實是不自然的,從野獸的角度更喜歡不穿衣服的形象,衣服是社交的工具,是穿了非常不像自然的形象。人臉作為社交工具,如果能像衣服一樣去編織、修飾,未必能像自然人臉一樣。

「元宇宙 新人類」論壇回放地址:

https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=11b67349-492f-4223-8b1e-df1407aaff85&from=3