這四種思維方式,決定著你數據分析能力的上限

一、目標思維

很多人做數據分析失敗,就是因為沒有目標思維。只要找到了數據分析的目標,基本上能夠解決數據分析場景里90%的問題。

我們舉一個實際的業務場景例子:

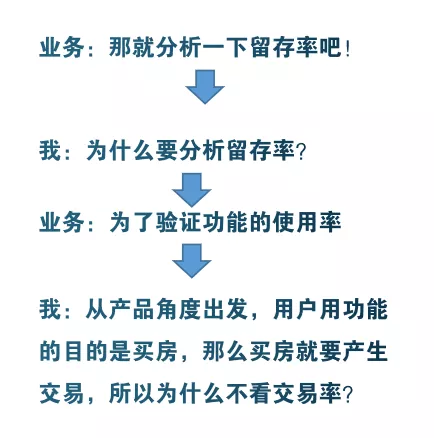

某個租房APP最近新上線了一個二手房交易功能,業務找到你想讓你分析一下,這個功能的用戶使用人數有多少?

面對這種問題,一般沒有經驗的數據分析小白就會去數據庫取數,做個表格交給業務,然而業務就會說,這個數據不是我想要的,你再拿別的數據來;沒辦法,你只能再從數據庫里重新取數。

這時候你也許就會無語,明明是業務自己想要的數據,為什么還會這么多扯皮和無效溝通,其實原因很簡單,因為業務想要的數據并不一定就是他真正需要的數據。

而我們在接到業務的需求之后,需要先想一下這個需求的真正核心目的是什么?

業務想要了解用戶人數的目的是什么,我們要幫住業務去分析目的,去分解業務的思路。那么,這個目的是為了驗證這個篩選功能是否有價值,所以要考慮活躍率、留存率、新用戶的需求、用戶的類型等等。

如果業務說是為了驗證功能的使用率,那么我們就要從產品角度出發,用戶為什么要用這個軟件?是為了租房子?那么我們就可以用成交率來衡量這個問題,成交率與功能價值的關系顯然更加密切。

這就是目標思維,這個思維是數據分析的開始,一般不懂業務邏輯或者不懂目標思維的人是很難準備找到自己的分析目的的,所以我們以后在遇到需求的時候,先別急著取數據,先去想想目的是什么?

二、演繹、推理思維

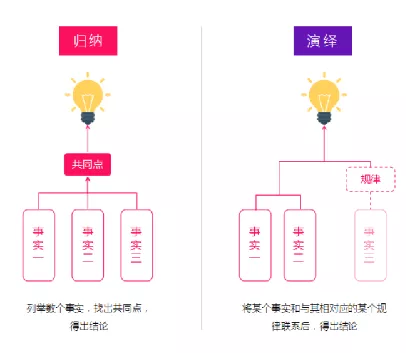

首先什么是歸納和推理?我直接簡單舉個例子就行了:

- 歸納:樹能燃燒、紙能燃燒、筷子能燃燒,所以木制品能夠燃燒

- 推理:木制品能夠燃燒,筷子屬于木制品,所以筷子能夠燃燒。

很顯然,歸納是從個體屬性出發,尋找因子之間的共性,總結出一個一般的特性;

而演繹則相反,是從一般整體出發,尋找事物之間的邏輯,從而得到某個個體的特性。

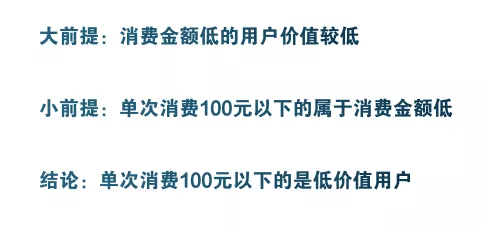

在實際的業務分析場景中,我們會潛移默化的用到演繹和歸納思維,比如說演繹法,我們最常見的就是三段論:大前提、小前提和結論。

但是演繹法要注意避免一個大誤區:比如“最近公司利潤率下降,是因為成本過高,所以我們要降低大家的薪資。”

首先這個論斷是基于演繹法的三段論,每一段論之間的邏輯關系都是正確的,利潤率確實與成本過高有關,而成本自然也包括人力薪資的成本,看似好像邏輯緊密,但如果這個論斷是真的,可能每個公司都會用這個理由裁員降薪了。

問題出在哪呢?

明明每一段輪之間的關系都是有邏輯的,問題就出在大前提和小前提之間的論證是否真的有說服力。

比如說公司的利潤率是否僅僅是因為成本過高?這是大前提的論證。成本過高是否只能降低大家的薪資?這是小前提的論證。很顯然,這兩個前提的論證過程是不嚴密的,因此會出現邏輯上的不通。

那么歸納法就比較簡單了,歸納法是從結果出發,尋找原因,通過觀察對比、分析,找到事物之間因果關系的一種方法。同樣的,歸納法也要注意一個誤區:黑天鵝事件。

農場主每天早上7點準時到雞場里喂雞,久而久之火雞們都得出了一個結論就是農場主每天7點都會來喂雞,但是圣誕節這天等到火雞們的卻是一把刀。

這就是歸納法的一個致命誤區,也就是以偏概全,我們無法阻止黑天鵝事件的發生。

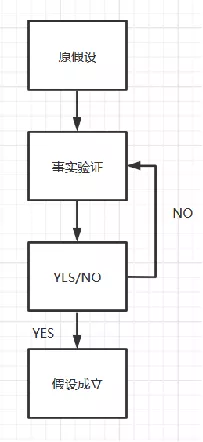

三、假設思維

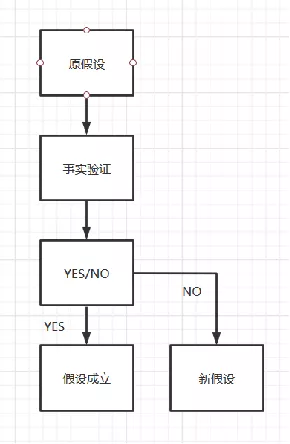

假設思維其實是從演繹思維中延伸出來的思維,簡單來說就是通過不斷假設、不斷論證、不斷推理、不斷推翻原假設的方式,直到去找到我們最終的真實原因或者結論。

比如說某APP的轉化率下降了,我們不知道是什么原因,可能是業務運營差、可能是用戶質量下降、可能是行業因素等等,我們不妨先假設“轉化率下降是因為業務運營差”,那么為了驗證這個觀點,我們需要去找運營數據和轉化率數據之間的邏輯關系,這就需要用到演繹思維了。

如果發現業務運營效果跟以前是一樣的,同時其他APP的轉化率并沒有因為運營而變差,那么就可以推翻這個假設,我們繼而重新假設。

同樣的,我們還是要注意假設思維中的一個誤區:將假設當做預設。

我們在進行假設的時候,很多數據分析師特別喜歡堅持自己的原有假設,那么最終的論證過程就變成了驗證自己的“錯誤假設”。這就是把假設當做了預設的立場,很多人不敢去拋棄原來的假設,以為這樣做是自己的能力不合格,

實際上,想要證明一個觀點,只要你肯去找,不管觀點多么荒謬,總能找到支持你的理由。比如為了讓你驗證印度比中國更富有這個荒誕的假設,我們完全可以找出很多證據證明:

印度每年30%-40%的GDP增長來自于生產力而非勞動力,印度的耕地面積和人均耕地面積比中國多兩倍,印度不良貸款率比中國低很多......

所以真正的數據分析,一定要站在客觀的角度,敢于去拋棄自己的假設。

四、事實思維

數據分析師第一個要訓練的思維方式便是:只說事實,不說觀點。

事實和觀點這兩個名詞看起來區別很大,但實際上在生活中我們經常會將兩者混淆。

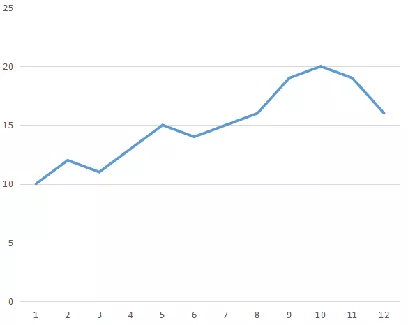

比如說你的同事告訴你:最近的轉化率大幅下降。這句話到底是事實還是觀點呢?

很顯然這句話是觀點。究竟下降多少算大幅下降?也許你認為的大幅下降在我看來變化并不大。

那么如果他說:轉化率下降了2%。

這句話是事實還是觀點呢?這句話看起來已經非常像事實了,但是實際上它依然屬于觀點。

有這樣一種情況,轉化率在短期內它看起來是下降的,但是你站在宏觀的層面上,以月為單位甚至以年為單位,它是它是上漲的,那么你究竟說他是上漲還是下跌呢?

那么什么是事實?

周一到周三的轉化率持續下降,周三相比周一已經下跌了5%。

這句話就是事實,這句話不同的人都能理解,不會出現歧義。

只有分清楚觀點和事實才有繼續分析的可能性,因為觀點的溝通會出現誤差,而事實則不會。如果我們用觀點進行溝通,自然會出現大量的誤解。