20多年了,為什么國產CPU還是不行?

故事得從IBM發明PC兼容機開始。

當年, IT巨佬IBM選中了一個名叫Intel 的小公司來提供PC芯片, 但是提出了一個額外的要求

機緣巧合之下, Intel 找到了AMD

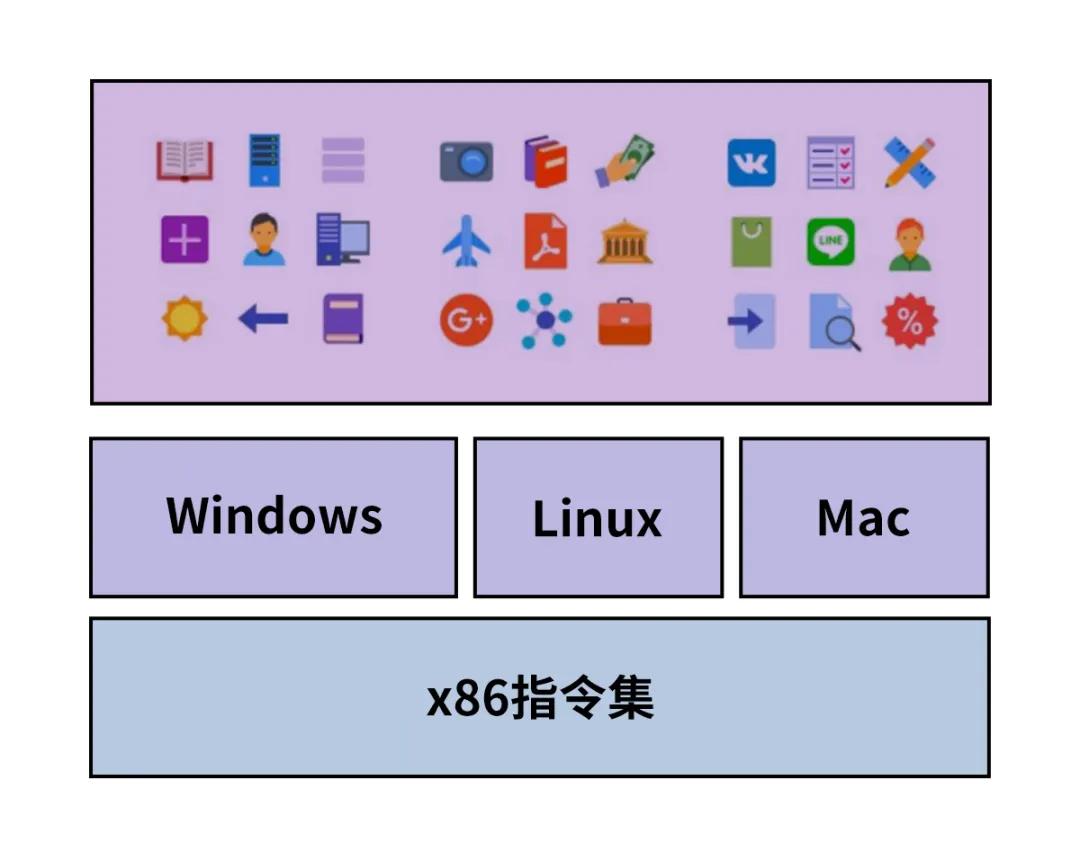

Intel , AMD 趁著PC的東風很快就發展起來了,他們和微軟一起,在x86指令級上建立了龐大的生態。

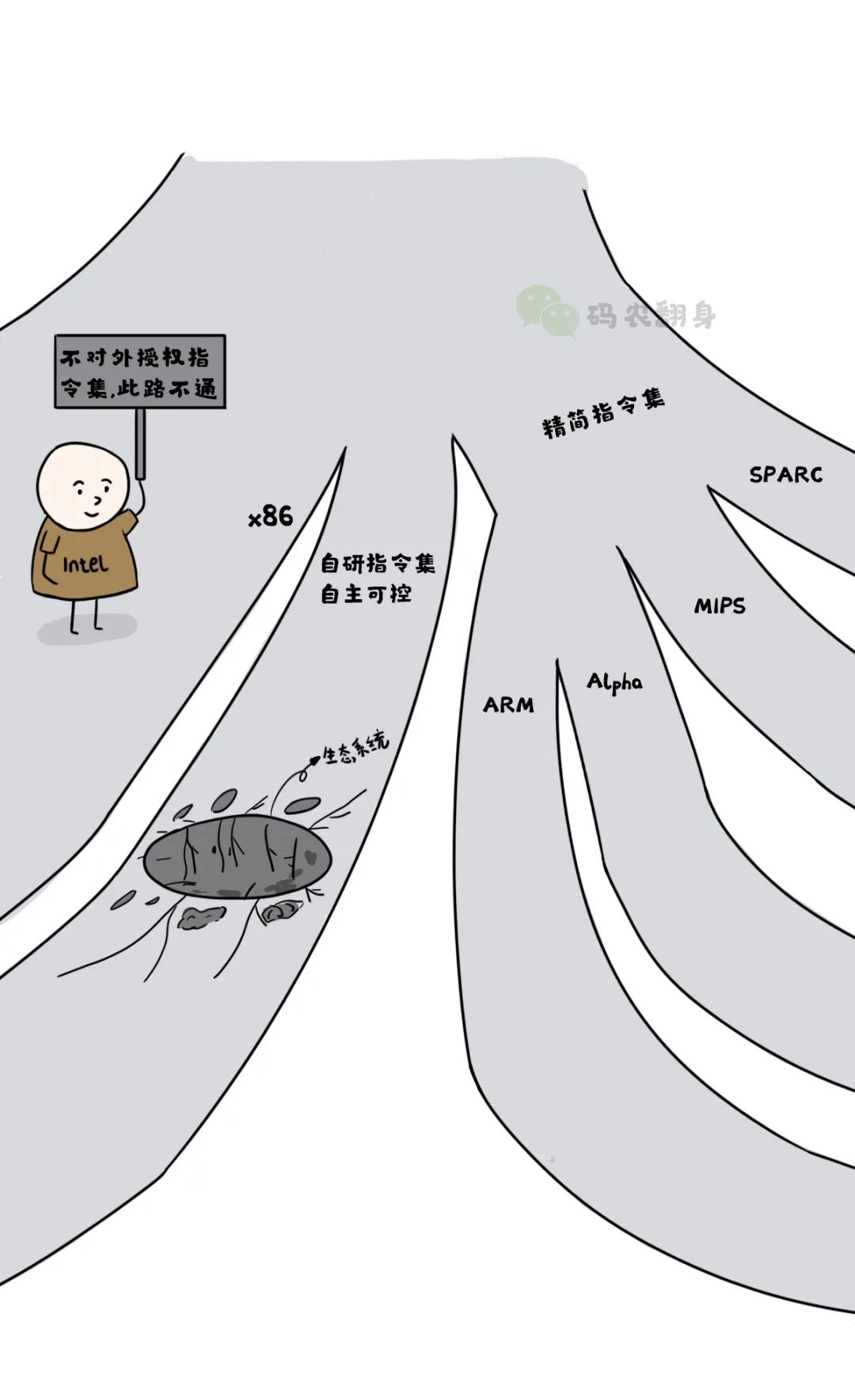

進入21世紀,痛感缺芯的中國IT業決定行動起來,設計制造自己的CPU。

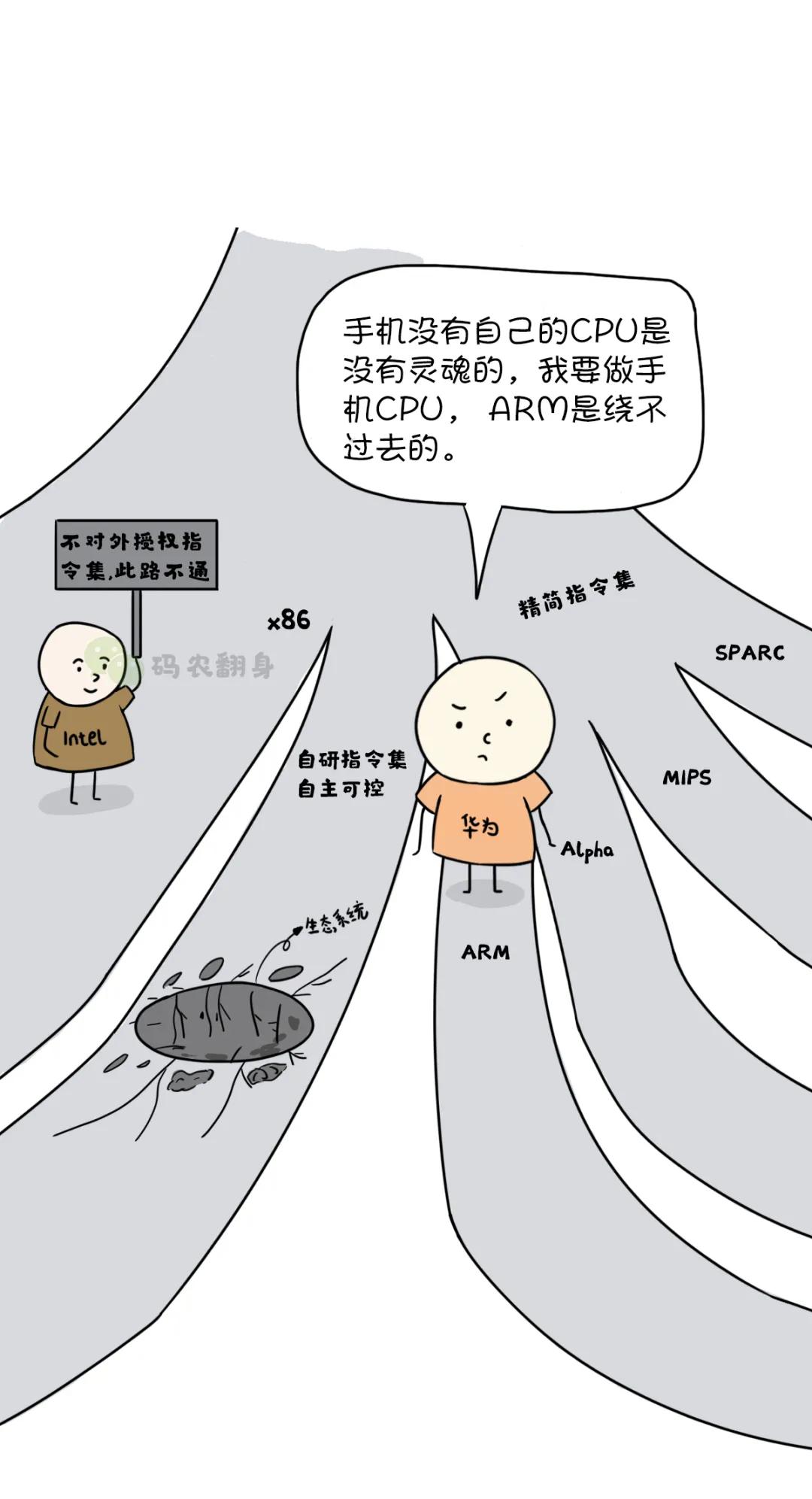

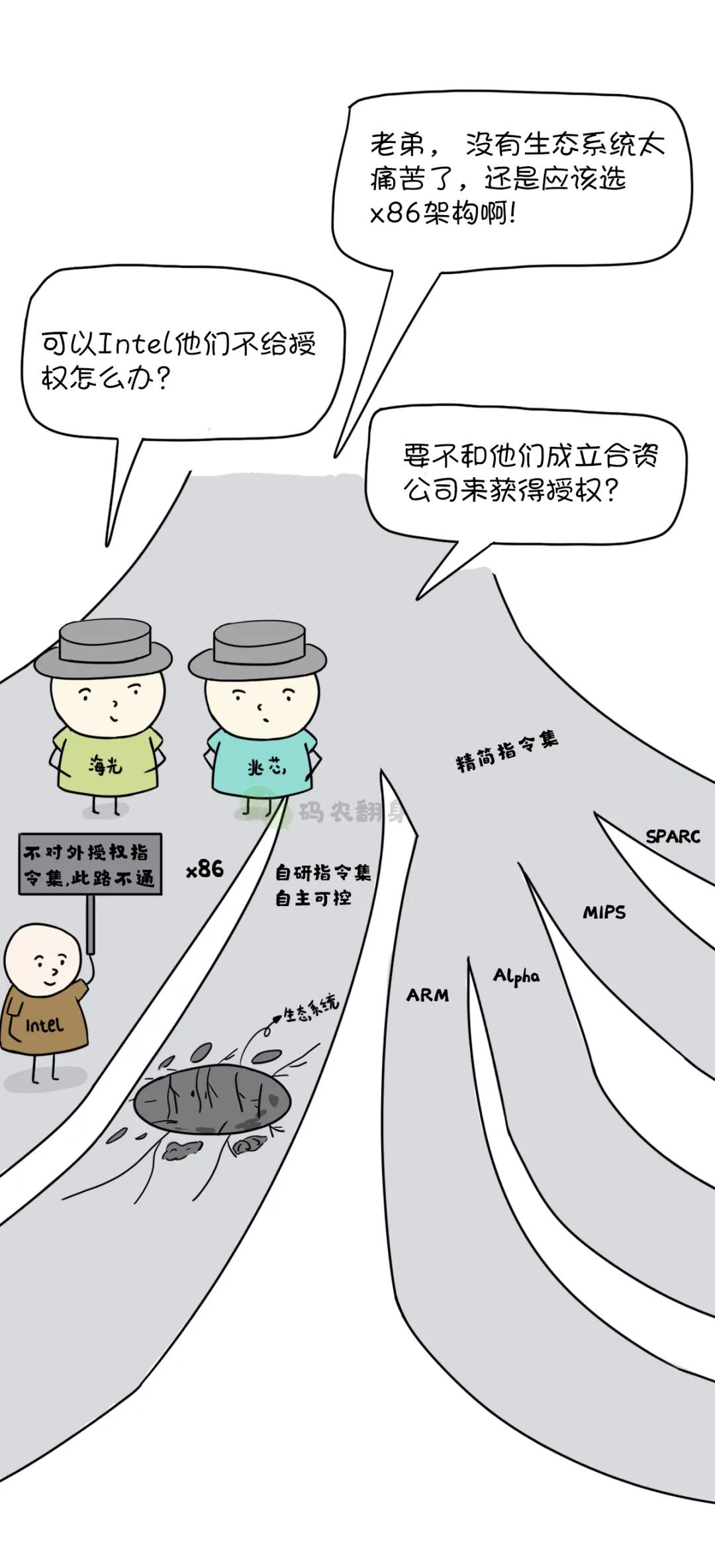

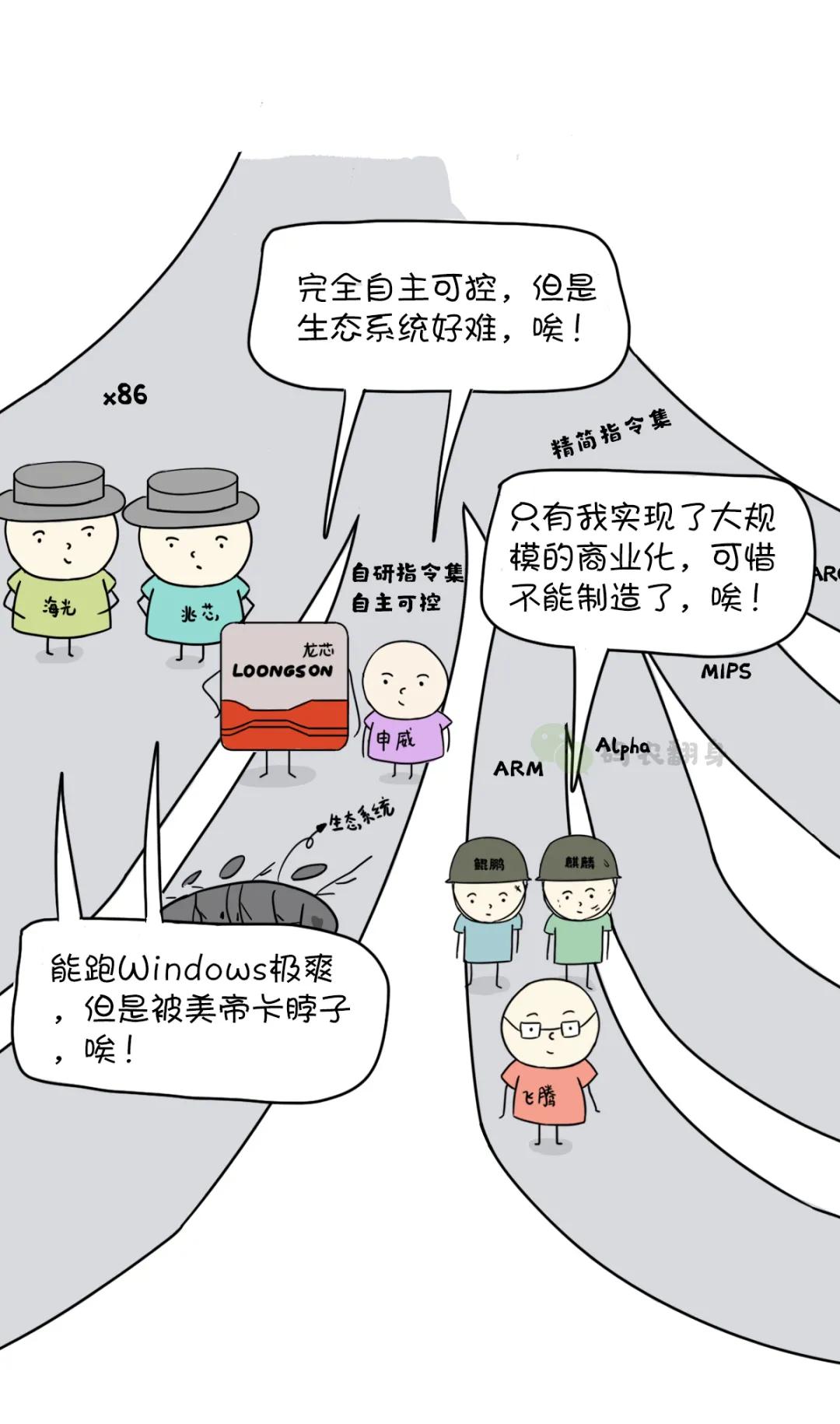

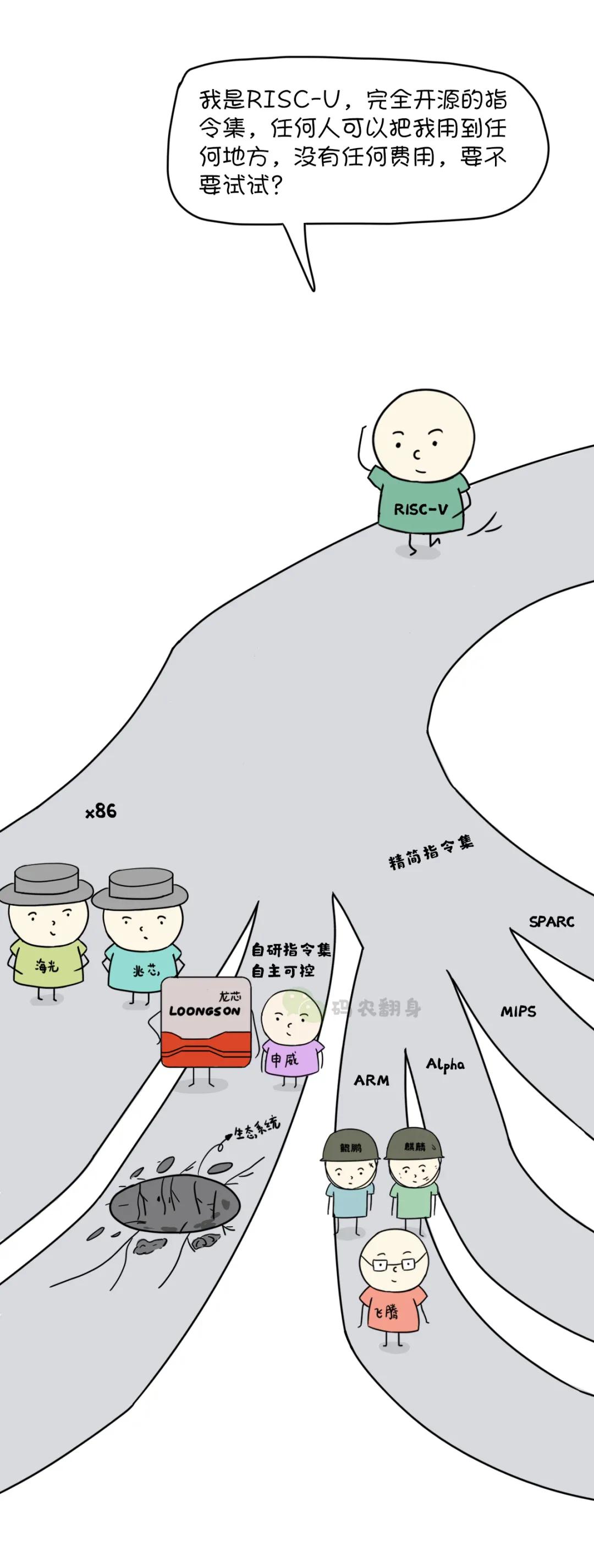

但是環顧四周,x86已經完成壟斷,留給中國隊的空間不多了。

誰都不愿意跳到沒有編譯器,沒有操作系統,沒有軟件的生態系統大坑中。

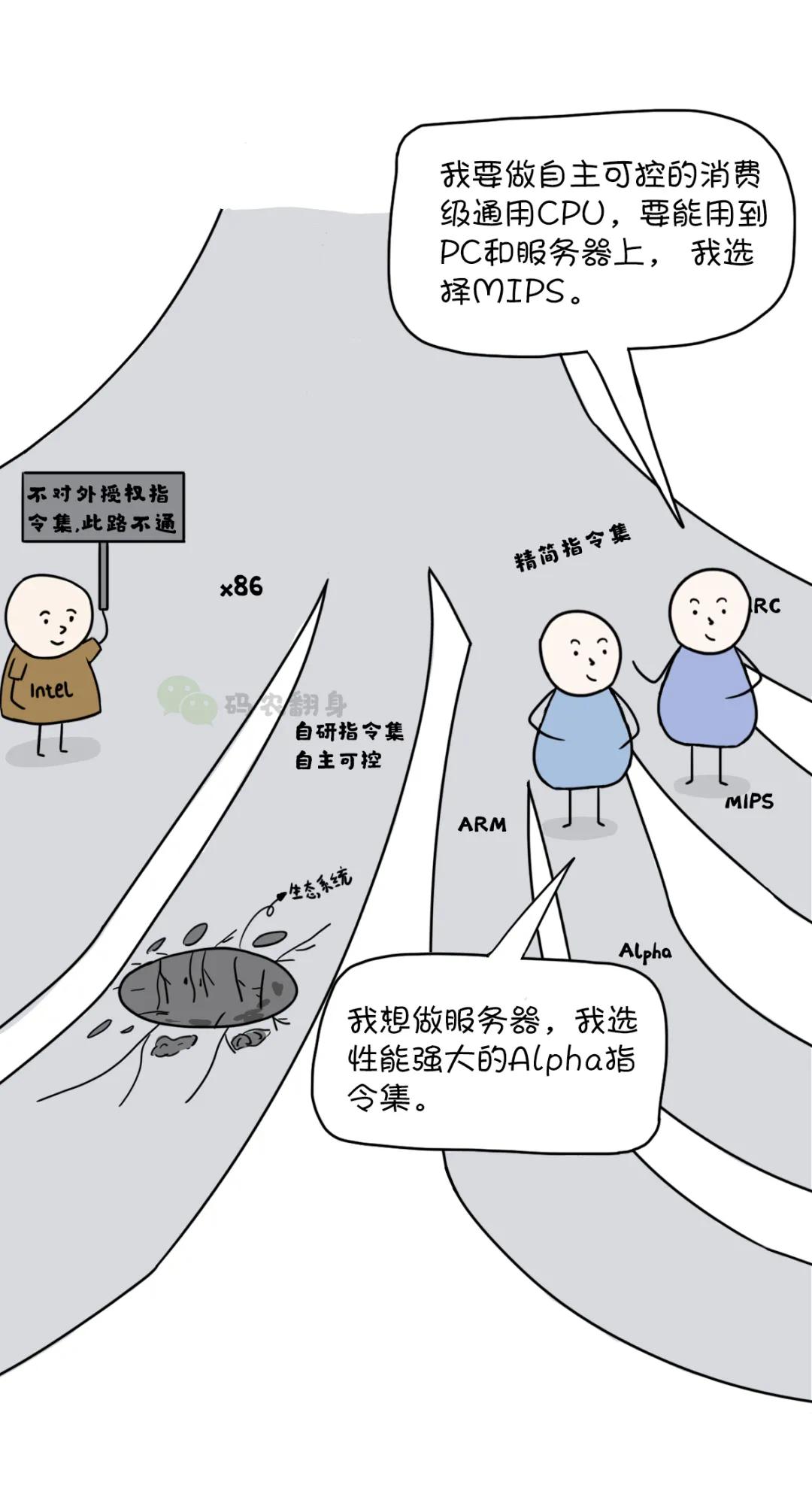

ARM當時還不流行,于是大家都把目光投向了精簡指令集。

選擇MIPS指令集的是中科院計算所的龍芯, 選擇Alpha的則是江南計算所的申威

龍芯是個通用CPU,可以用于服務器,臺式機,嵌入式等領域,還發展了用于航天的抗輻照處理器,進入了北斗衛星。

申威處理器則被用到了超級計算機和軍事領域。

但是無論是龍芯還是申威, 普通消費者幾乎用不到,因為除了性能之外,他們還是掉進了生態系統的坑中。

申威早期主要用于超級計算機,對軟件移植的要求略低。

龍芯想用于服務器和臺式機,這就要命了。為了兼容x86生態,龍芯甚至發展了二進制翻譯指令集,企圖用二進制翻譯的方法運行Windows以及Linux上的X86程序。

為了讓MIPS的生態更加可用,龍芯公司花了大力氣來培養生態

1998年,擁有Alpha指令集的DEC被康柏收購, 作為Intel的大客戶,康柏對Alpha不怎么感冒,反而傾向于使用HP和Intel合作的Itanium, 后來干脆把Alpha的知識產權,賣給了Intel 。

MIPS指令集的命運也好不到那里去, 不斷地在各個公司之間倒賣,專利一大部分被ARM買走,其他的被拆分得七零八落。

即使如此,以美國的不要臉程度,還是有可能取消指令集授權。

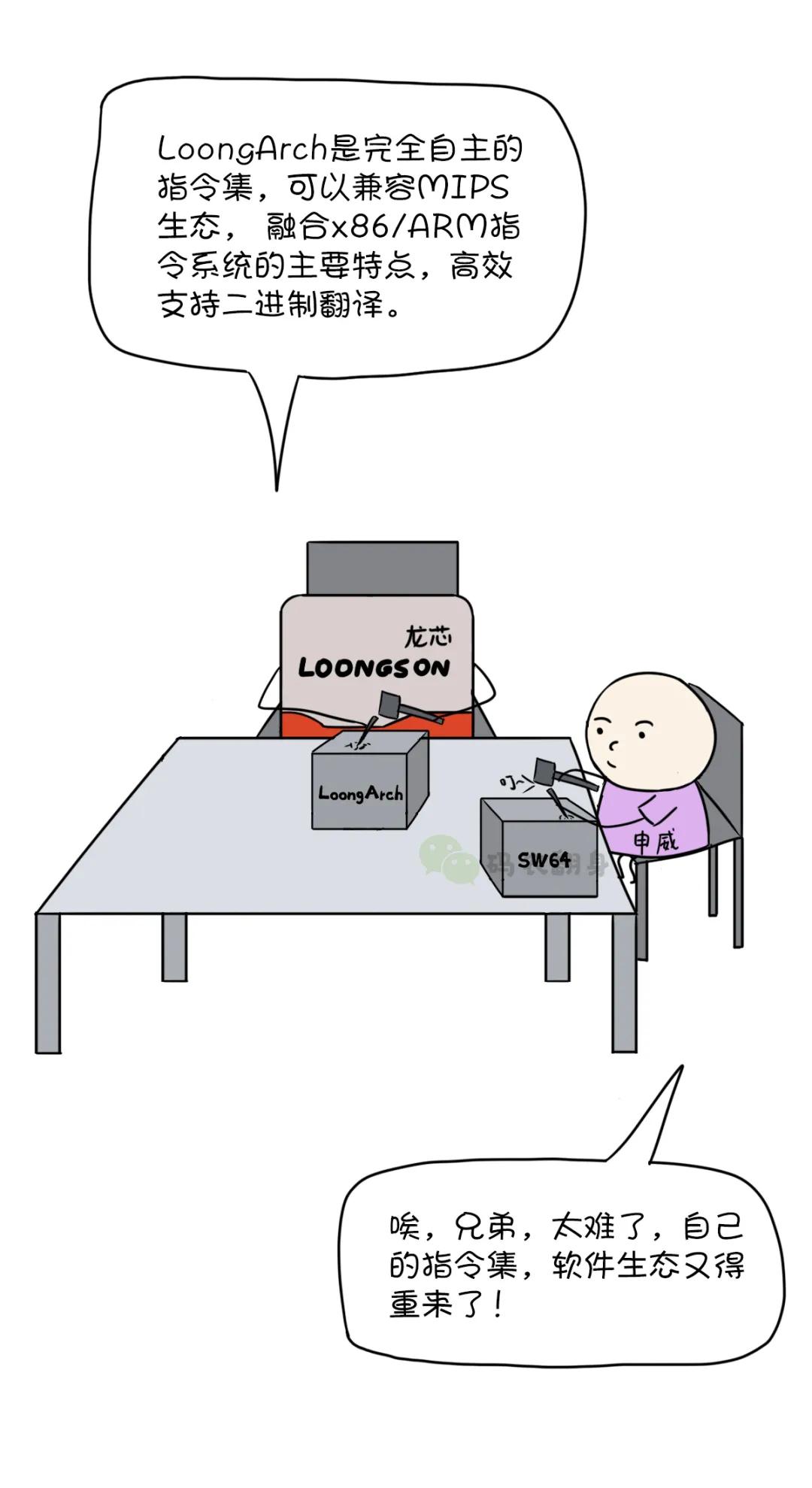

最后龍芯和神威不得不走上最難走的路:發展了自己的指令集。

龍芯和申威代表了國產CPU的一大門派:指令集授權+自研指令集

接下來,一個重量級的選手上場了。

華為獲得了ARM 的指令集架構授權來開發自己的CPU。

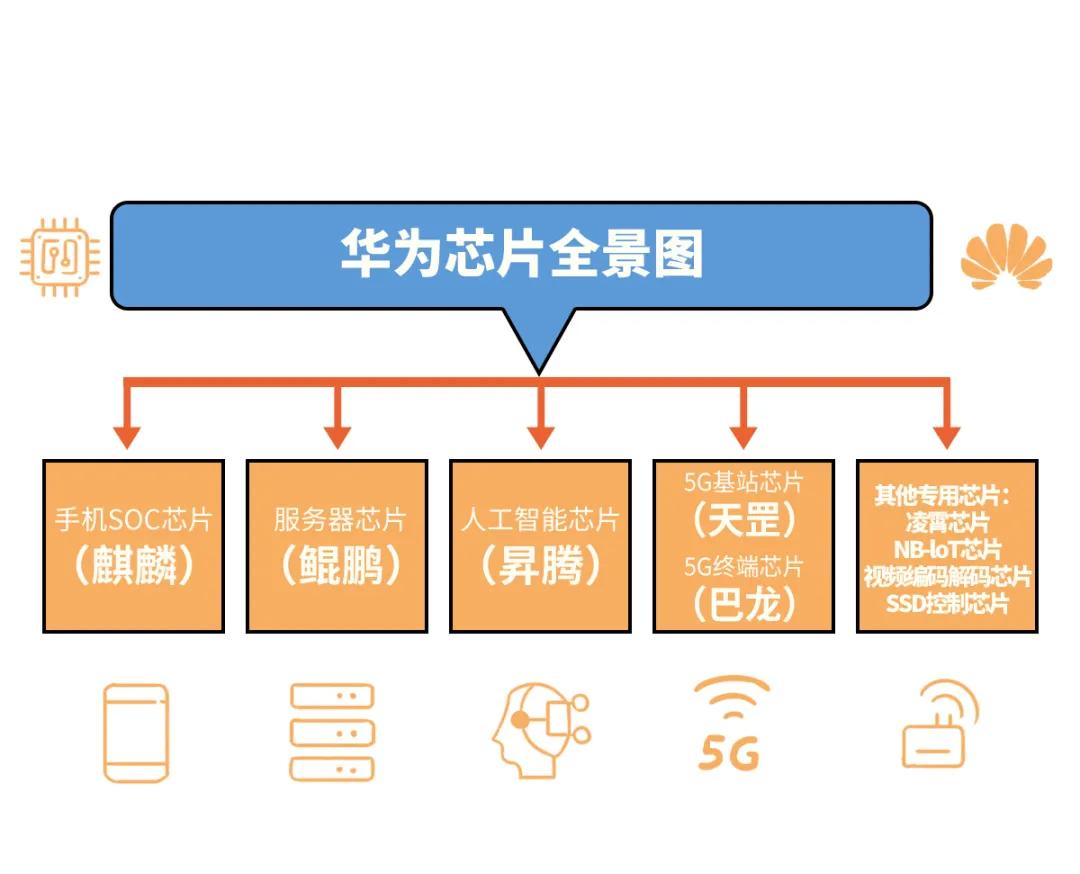

在ARM基礎上做出了一系列著名的芯片:

華為在手機和服務器領域,可以和高通及Intel掰手腕。

在5G領域,則是全球領先。

在過去兩年,強大的華為遭受到了美國的蠻橫打擊,現在沒有人敢制造華為設計的芯片。

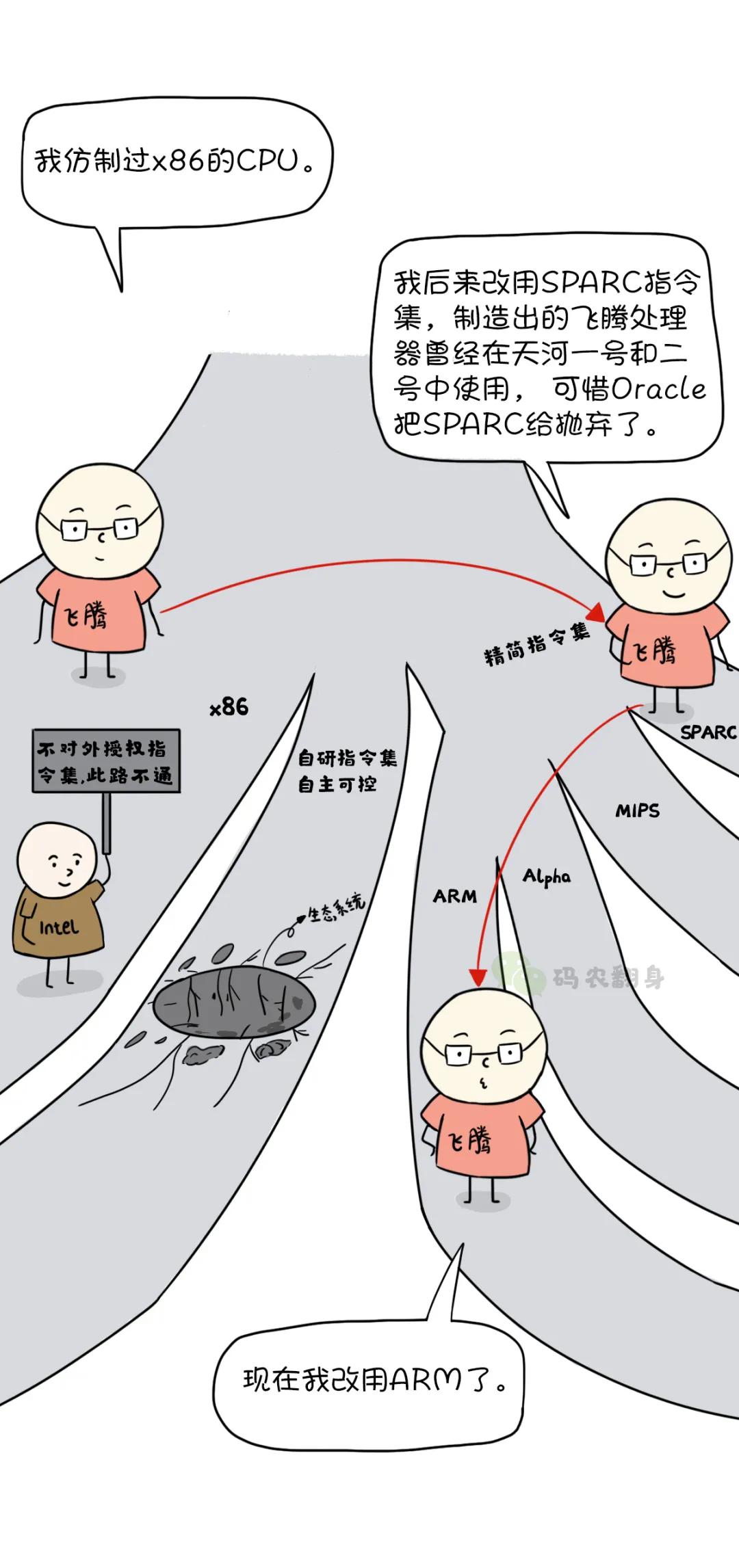

華為在ARM生態下并不孤單,還有另外一位重量級選手前來陪伴

飛騰的ARM芯片和龍芯一樣,覆蓋了服務器,桌面,嵌入式這三個領域。

隨著ARM移動端的繁榮,支持ARM相關生態的底層系統和上層應用也逐漸增加,三大 Linux 發行版(Ubuntu、Suse 和 Redhat)都已經直接有支持ARM Server 的版本。

在云端市場,隨著人工智能計算的發展,逐漸由原先的X86架構一統天下,轉向了異構計算,ARM服務器端芯片出現了機遇。

華為和飛騰組成了國產CPU的第二大門派:ARM指令集授權

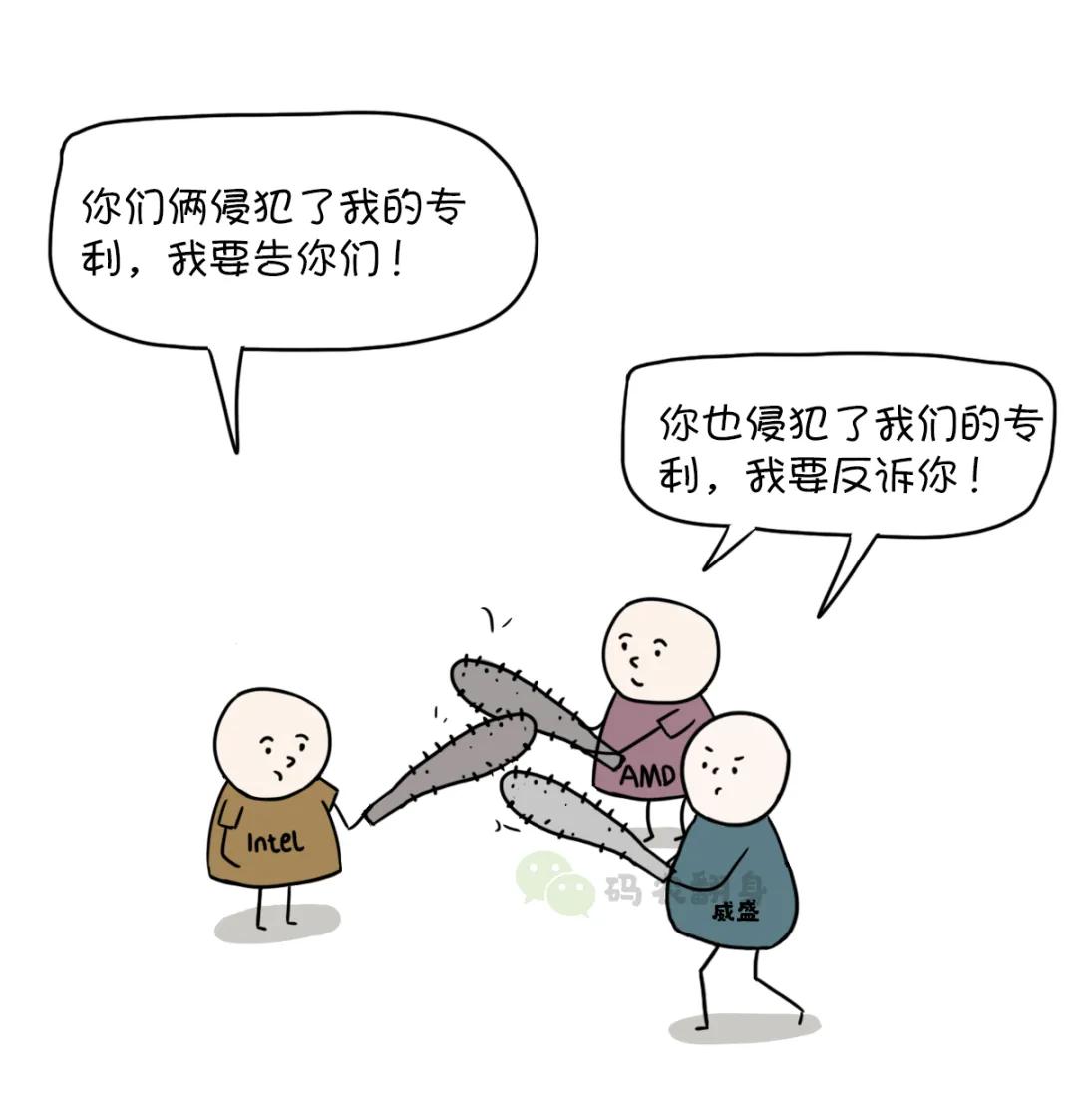

x86架構由Intel掌控,相繼授權給AMD和Cyrix,Cyrix又被中國臺灣的威盛收購。

x86這些年的發展基本上是這樣的:

最終的結果是:

訴訟,和解,訴訟,和解,這樣的場景反復上演,老大Intel 對老二和老三持續不斷打壓。

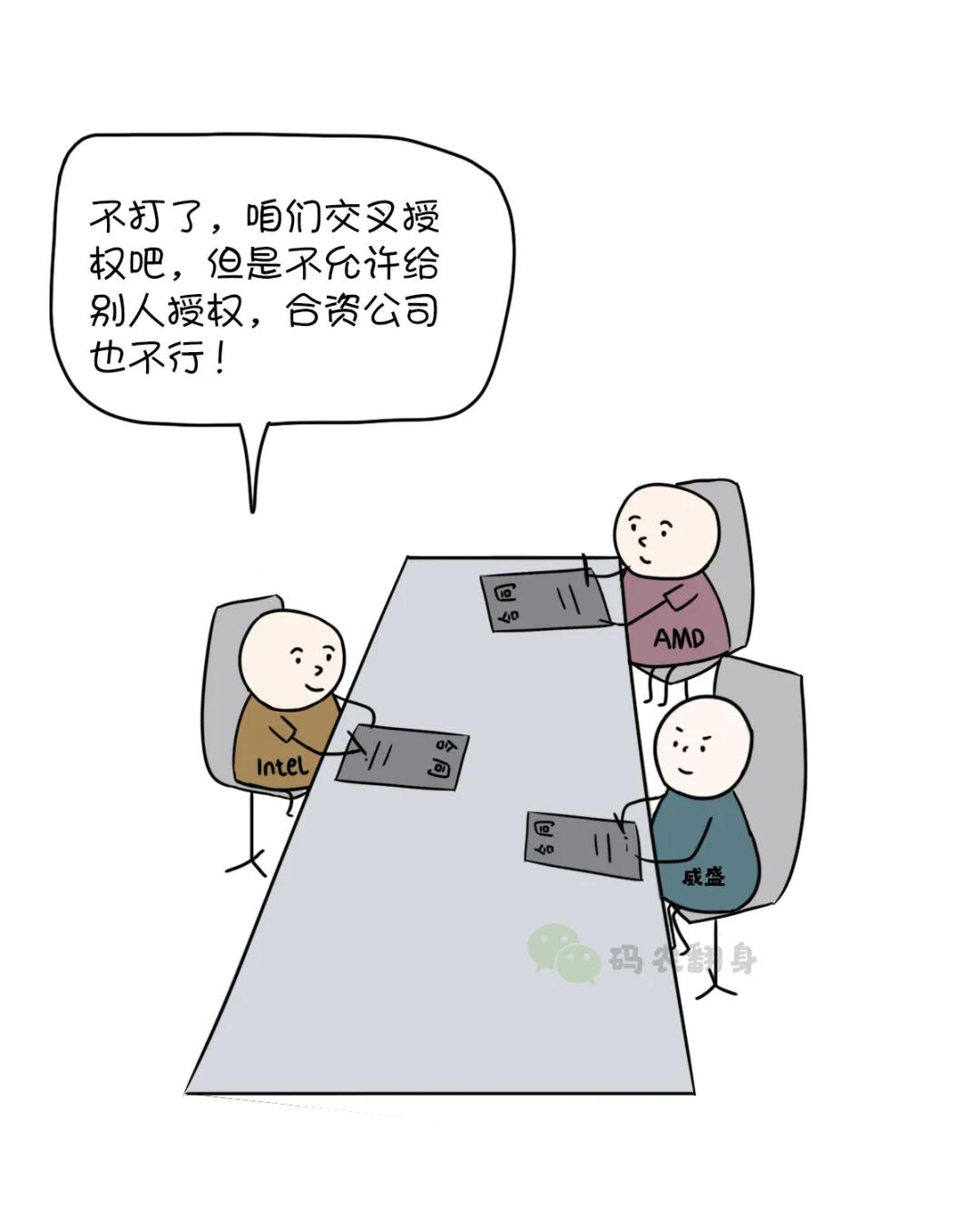

2010年,FTC以反壟斷的名義對Intel做出了一系列處罰,其中一條就是解除了x86授權不得合資的限制。

于是,到了2013年4月,在x86市場占有率幾乎變成零的威盛公司和上海市國資委合資成立了兆芯,將CPU、GPU、芯片組等技術以及研發都轉移到了這家企業。

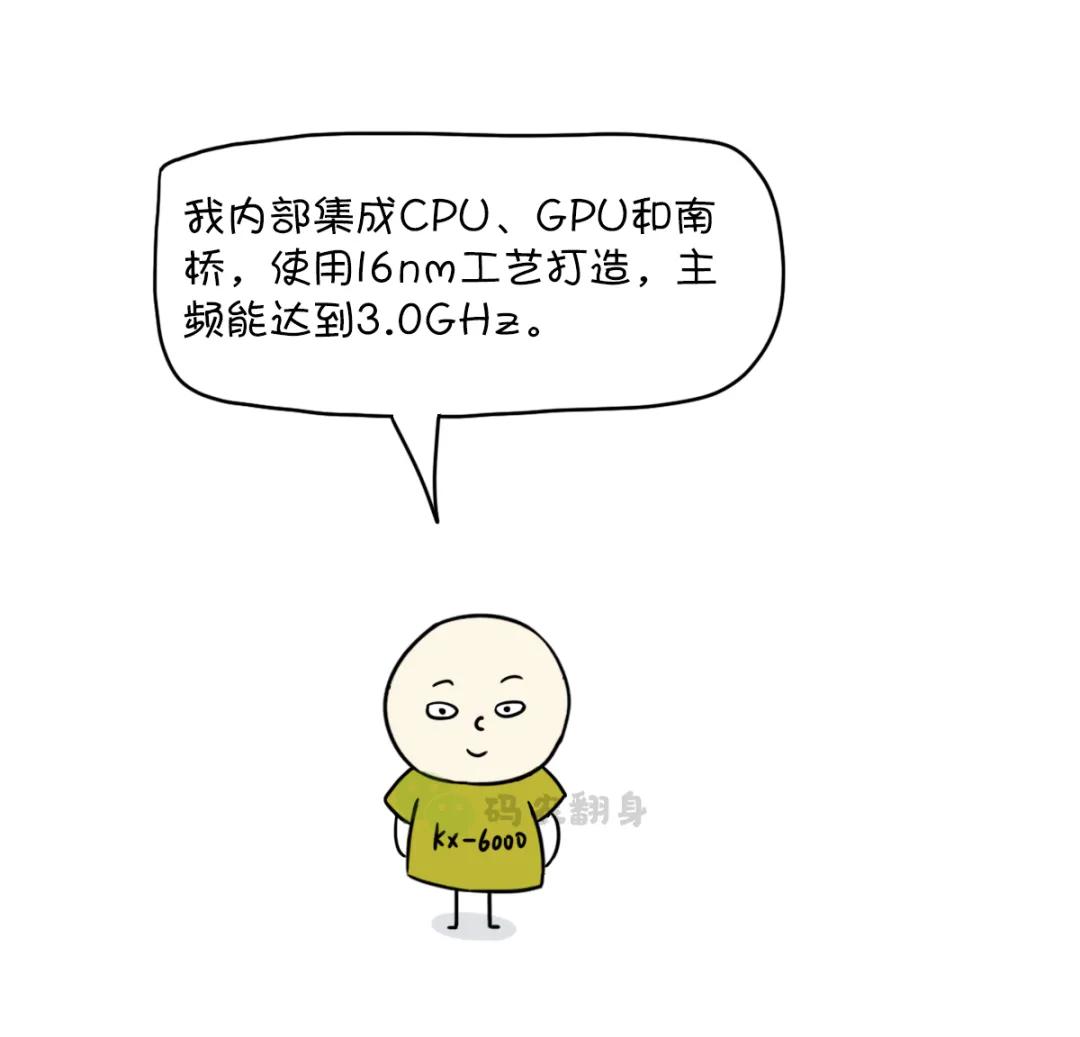

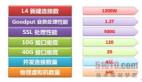

兆芯繼承了威盛x86處理器的授權,并迅速推出了KX-6000等處理器

兆芯的最大優勢是:可以直接利用大部分x86生態下的軟件體系,不愁沒有軟件。

但悲催的是:Intel對威盛的x86授權到2018年到期,2018之后新的指令沒法使用了。

類似的故事還要在海光上演。

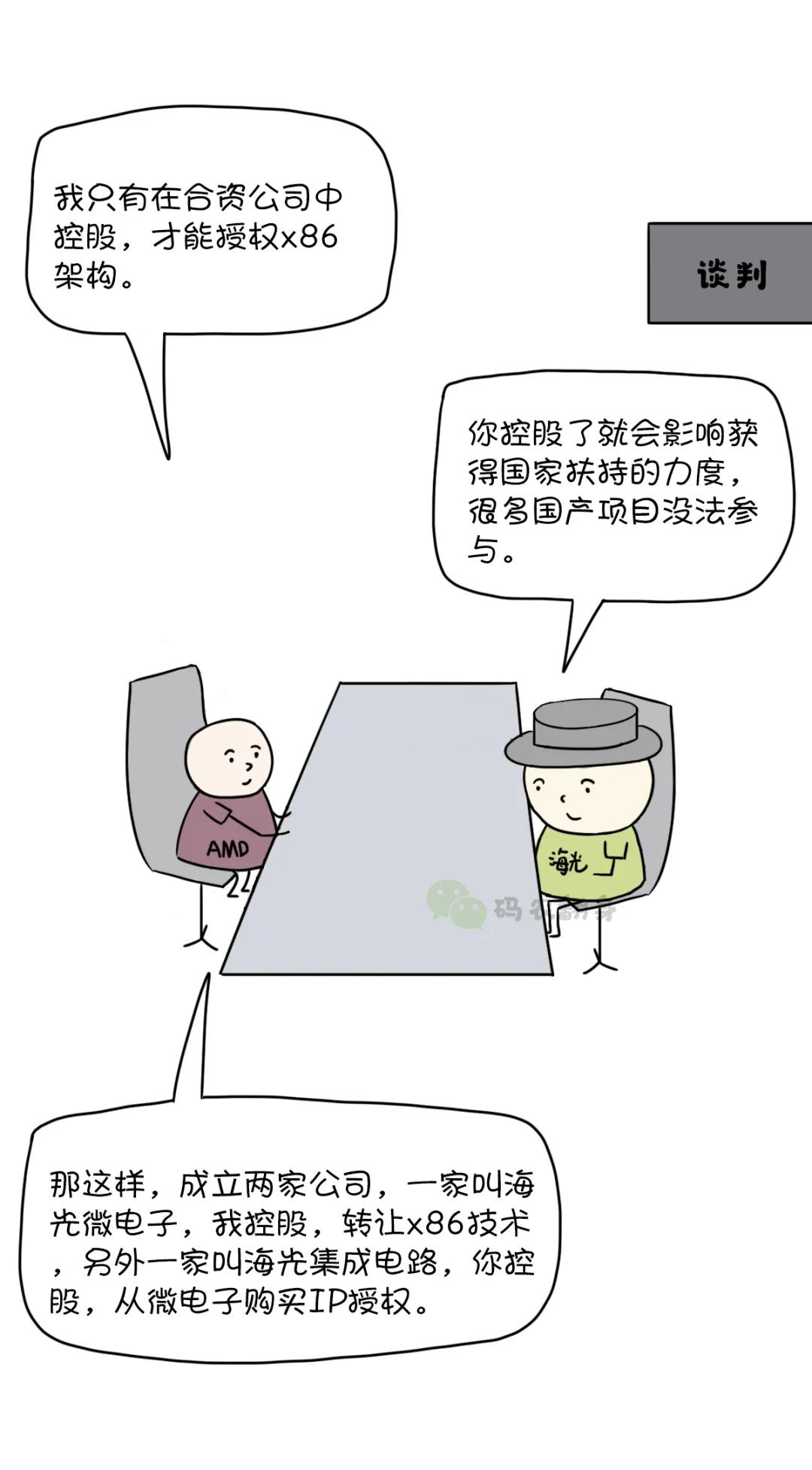

2016年,迫于英特爾的激烈競爭,AMD現金流壓力大,急需輸血的AMD向天津海光信息拋來了橄欖枝。

復雜的兩層股權架構,解決了授權轉讓和國家扶持的問題。

然后通過繁瑣的11個流程,才能產出AMD Zen 1 架構的海光CPU。

海光CPU主要優勢是高性能, 主要用在服務器上。

然而 2019 年,美國商務部將海光加入了實體清單。

AMD無法繼續向合資企業授予新一代Zen架構, 海光只能在Zen 1上進行設計和改進。

兆芯和海光代表了國產CPU的第三大門派:合資+x86授權,可以利用現成的軟件生態系統