為云原生而生,第三代神龍云服務器發布

原創【51CTO.com原創稿件】十年間,云計算已經改變了生活的方方面面,用戶用云服務解決各種難題,對于云計算的訴求也變得越來越清晰。

第一,業務的永續。在傳統數據中心中,經常會出現各種由于硬件或IDC故障導致的宕機,用戶希望在上云之后,可以使業務永遠不停機。

第二,更高的性能。用戶希望遷移上云之后,業務的性能可以更好。

第三,對資源的極速彈性需求。任何一個業務都有波峰、波谷。當波峰到來的時候,就要提升對應的平臺的算力,否則業務就會受到影響。這在傳統的IT時代很難實現,因為IT資源一般是以月為周期來擴充,而云計算可以輕松解決這個問題。

第四,自助服務。越來越多的用戶希望得到一鍵式的遷移上云服務,以及自動化運維的能力。

這些訴求也正是阿里云打磨產品的方向。通過十年的服務經驗,阿里云積累了大量的硬件故障相關的信息。通過機器學習,能夠對即將發生故障的硬件提前預測,把用戶的業務通過熱遷移的模式遷移到另外的服務器上,避免業務中斷。阿里云的彈性計算服務,單實例的可用性達到了99.975%,跨可用區多實例的可用性達到了99.995%。為了解決性能問題,阿里云自研了神龍計算平臺、盤古存儲平臺和洛神網絡平臺,通過軟硬一體化結合的能力,大幅度提升了計算效率。針對極速的彈性需求,阿里云苦練內功,不僅對底層平臺進行了優化,還與達摩院合作,實現了對業務負載的預測。在操作系統層面,Alibaba Cloud Linux 2.0是一個深度優化過的操作系統,整個實例的交付只需要11秒。當使用ECI(彈性容器實例)的時候,只需一秒鐘就可以交付用戶所需要的算力需求。

為了解決客戶遷移上云難的問題,阿里云開發了一鍵式的遷移上云服務中心,幫助用戶把線下的業務一鍵遷移上云。在交付部署階段,提供了多樣性的架構資源編排,為業務整體的平穩發展奠定了良好的基礎。在運維階段,阿里云提供了自主的診斷服務和自動化的運維編排能力,讓客戶可以免除人力運維,為云上業務的發展保駕護航。

“隨著云計算往縱深方向發展,軟硬一體和云原生將成為云計算技術架構的主流。” 阿里云彈性計算負責人張獻濤表示,“未來3-5年內,容器在IT架構里面占比將達到一半以上,云原生給虛擬化帶來了更高的要求,實現更快的啟動速度、并發能力、部署密度等。”

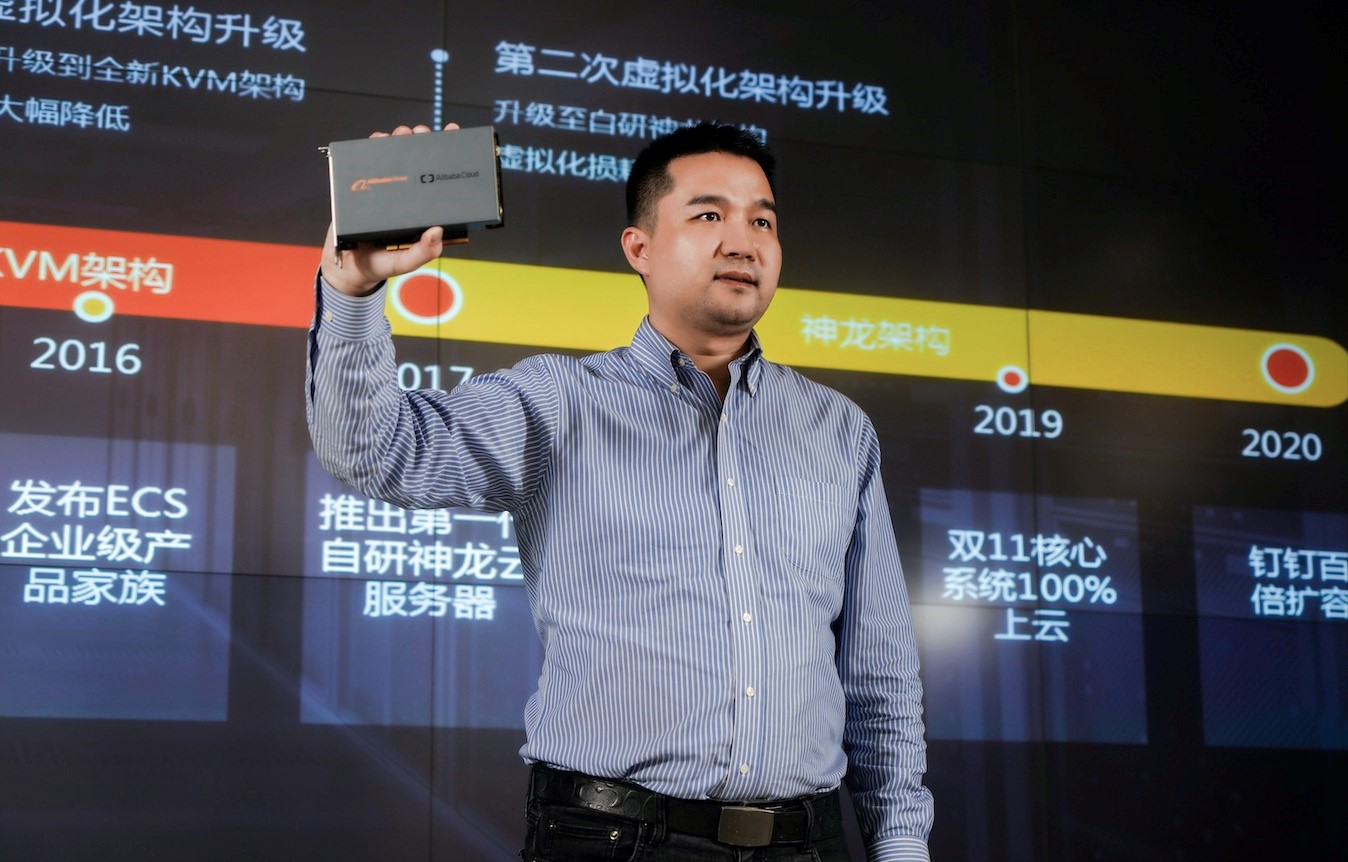

阿里云張獻濤展示第三代神龍云服務器核心組件

在去年的云棲大會上,阿里云正式發布了第三代自研神龍架構,全面支持ECS虛擬機、裸金屬、云原生容器等,貫穿整個IaaS計算平臺,并在IOPS、PPS等方面提升5倍性能,用戶能在云上獲得物理機100%的計算能力。近日,阿里云宣布推出第三代神龍云服務器。與上一代相比,第三代神龍云服務器的綜合性能提升高達160%。

第三代神龍云服務器產品家族提供了最多208核、最大6TB內存,云盤IOPS高達 100萬、網絡轉發高達2400萬、網絡帶寬高達100G,支持CPU、GPU、NPU、FPGA等多種計算形態,具備3分鐘交付50萬核vCPU的極速擴容能力。

在計算方面,阿里云不再使用傳統的KVM、XEN等虛擬化架構,而是自研了輕量級的Dragonfly Hypervisor,不僅資源占用少,在虛擬化的效率提升方面也非常明顯,在計算的抖動性方面可以做到百萬分之一。

在存儲方面,ESSD云盤是在阿里云在這過去的三年中打造的新一代的SSD云盤,具備單盤100萬的IOPS能力,單路的延遲最低可以達到100微秒。這樣的性能,大大提升了第六代增強型實例的存儲能力。

在網絡能力方面,阿里云自研的神龍架構也帶來了超強的網絡IO的能力,最強可以提供單實例2400萬PPS的轉發能力,每一個數據包最低延遲可以做到21us。

從最早單一的通用計算,到推出異構計算與高性能計算產品,再到今天的一系列新品,阿里云彈性計算已覆蓋互聯網、金融、零售等行業近300種場景,支撐了各種流量高峰:如12306的春運搶票、微博熱點的暴漲流量、釘釘2小時擴容10萬臺云服務器等。

編輯視點

隨著云計算的深入應用,云計算市場的競爭越來越激烈。用戶需要的不僅是標準的云服務,而是符合切身業務需求的“貼身”服務。面向未來的十年,唯有著眼于客戶的需求,為客戶業務服務,提供具有競爭力的彈性計算的產品序列,才能在云計算市場的競爭中立于不敗之地。

【51CTO原創稿件,合作站點轉載請注明原文作者和出處為51CTO.com】