陸奇:人工智能時代,芯片和底層軟件基本都要重做

2019 年 5 月 18 日,在 YC 中國舉辦的 YC 中國創業者見面會上,YC 中國創始人及***執行官,YC 全球研究院院長陸奇進行了以“技術驅動創新帶來的創業機遇”為主題的精彩分享。

陸奇曾任百度集團總裁兼***運營官、微軟全球執行副總裁、雅虎執行總裁,并獲得卡內基梅隆大學計算機博士。現任 YC 中國創始人及 CEO, YC 是一家誕生于硅谷的創業加速器,YC 已投資近 2000 家公司(包括 Airbnb,Dropbox),共同培養了 4000 多位創始人。

陸奇根據自身的經驗和思考,分析了為什么創業將成為最有前途的職業,并且談到中國的創業環境, 在一個擁有技術、人才、資本、市場的四大驅動高科技核心因素的中國,從某種意義上來講,中國創業者正面臨著創業的黃金時代。

在人工智能的發展下我們該如何抓住歷史的機遇,陸奇從個人電腦時代、互聯網時代、云時代獲得的經驗和教訓, 提出對人工智能時代的預測。

以下是陸奇演講全文,大數據文摘在不改變原意的基礎上進行了刪減和編輯。

為什么創業將成為最有前途的職業

為什么創業是一個新的風口?如何讓每個創業者,整個中國的創業創新生態更好地把握住我們面前的歷史性機會?

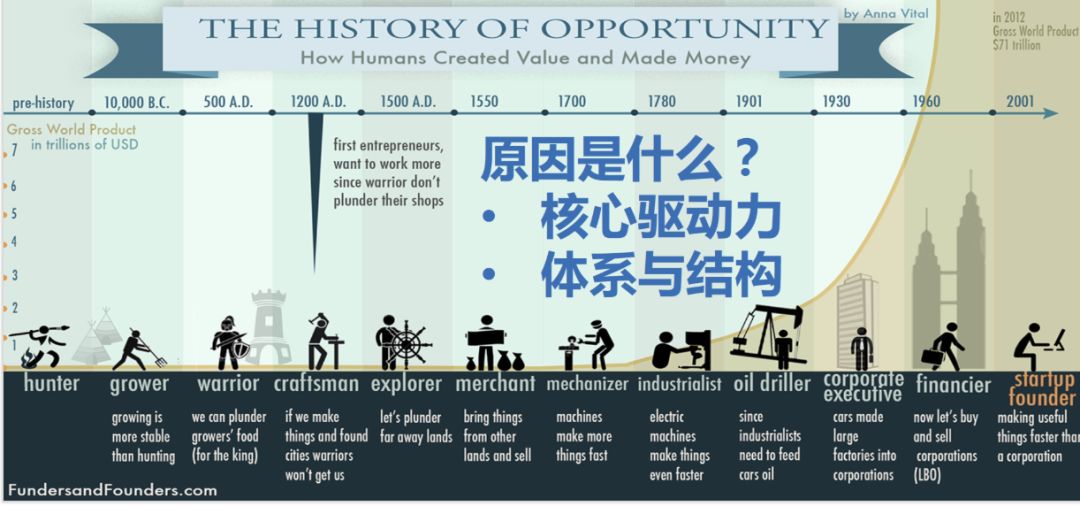

根據我的經驗和思考, 總體思路有兩個層面:找到核心驅動力,做好結構化體系分析。

世界的進程,創業也好,創新也好,它一定有一些核心驅動力,如果我們找到的核心驅動力是非常持久的,那根據這些核心驅動力的動向,我們就可以更好地去看布局哪個方向。

任何一種驅動力都需要一定的體系來產生能量,我們需要把體系分析的更清楚,來幫助我們每一個人更好地把控我們所面臨的機會。

回顧人類歷史的不同階段,從農業時期到工業社會,人類經歷了從種植業、商業的盈利方式的轉變。再到以資本為主的階段,大規模的價值創造是通過資本運作實現的。而現在,創業成了 21 世紀創業最能創造商業價值的,從獲得財富回報上來看,也是最有前途的一個職業。

兩大核心驅動力

它的核心驅動力是什么?什么樣的力量造成這樣一個結構化的進程?

體系的結構使得我們能夠真正理解如何把創業當成一種新的職業,可以系統化地去追求。主要有兩大動力:

1、發明知識、發明技術

這是人類歷史上最***的一個動力。人的本性是***地追求真理知識,不斷地認識世界、改造世界。人類永無止境地探索科學、發明技術,最核心的系統化結構叫“通用技術”,它是驅動人類進展的核心動力。

人類的經濟行為在過去幾千年有文字記載時,幾乎沒怎么變過,只有在過去 300 多年才發生大規模的變化,而且變化速度在不斷下滑,核心驅動力就是所謂的“通用技術”。

2、追求財富

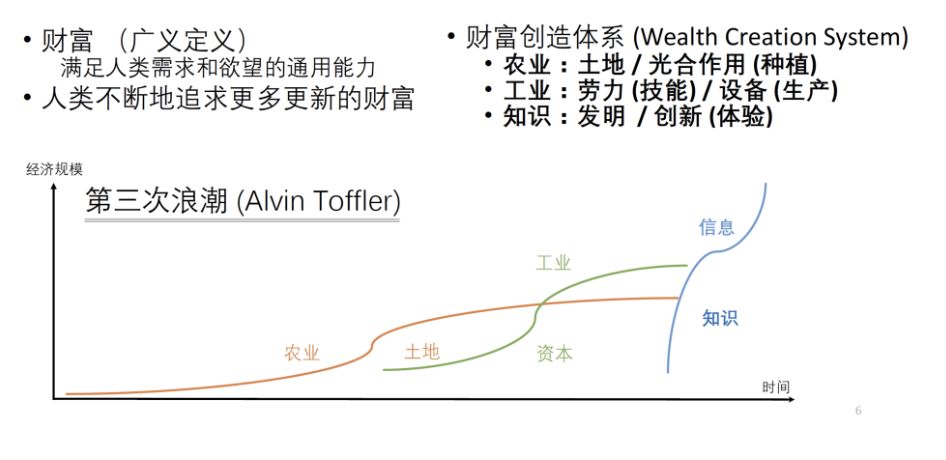

我們用財富體系來創造更多的財富。通俗點講,人類也是永遠在追求財富,但我們要把財富做一個更廣義的定義。

財富廣義的定義是一種可以滿足人類需求和欲望的通用能力,錢是財富,健康是財富,愉快的家庭也是財富,核心是這個財富是一個通用的點,它能帶來滿足需求的欲望。

基于知識的財富創造體系

人類的歷史也是一個持久不斷地追求新的更多的財富的過程,這是動力。人類歷史上只有三種財富創造體系,它的核心結構就在這張圖

基于知識的財富創造體系才有 60 多年時間,基本是信息社會的開始,但它創造商業價值、創造財富的規模和速度是遠超它的存在時間的。市場是把知識、技術和追求財富聚焦在一起的平臺和環境,市場從某種意義上來講是人類發明***的、最有效的平臺之一,事實上起了幾個大的作用。

作用1:至少讓我們每一個人參與市場,我們每個人參與市場都是為了自己,但我們所做的都是對別人有益的,所以它是一個很神奇的平臺。

作用2:世界上有很多可以做的事情,包括很多創新,但市場是一個加速器,也是個優化器,它會評價哪些創新最有價值,哪些創新最有生命力。

總結上面講的內容,邏輯上可以推理出,從 21 世紀開始,創業者將是新一代職業生涯選擇的最能創造價值、最能獲得價值的一種職業。

創業必備的幾個技術條件

但創業很難,非常難,我們如何系統化地建立一個體系,讓創業像其它職業一樣,系統化地降低創業創新的門檻?

任何市場創新的創業,永遠是技術、產品、市場這三個源泉的聚焦,只有這三者聚焦,才能真正成為有效的創業企業,創造商業價值和社會價值。

首先講一下技術,技術有幾個層次。

1、科學

起點是物理學、電子學、數學、材料物理學、半導體、計算機科學。作為創業者,即使你不是技術專業,也要關注科技發展方向。雖然科學往往走得很遠,離創業距離也比較遠。但科學下面一層特別重要,即“工程化”。有些科學能夠很快被工程化,但工程化也需要很多努力,比方電子工程、材料工程、軟件工程。

我記得我剛進大學時,軟件工程還非常不成熟,如何系統化地開發軟件還是一個未知的人類行為。所以,從科學到工程還不夠,還需要有運營的能力,比方說軟件,即使有了軟件工程,如何更新軟件、部署軟件、操作軟件這些能力也都要打造,只有這樣,才可以讓創業者更好地去運用技術。

2、產品

產品開發也在不斷地提供新的工具、新的方法,特別是數字化的工具,讓我們可以快速地理解社會需求,設計用戶體驗,迭代、試錯。

歷史上比較重要的案例就是云計算。在沒有云服務之前,互聯網公司也好、軟件公司也好,開發一個很簡單的產品至少需要6-7 個月。有了云之后,一個兩三個人的小團隊,用一兩個月就可以把初步產品搭建出來。

在產品上,我們在不斷地提供新的、系統化的服務,在市場上也一樣,更多的工具可以讓創業者們進行系統化的獲客,探索商業模式。同時在資本的運作結構中,整個工業也在不斷朝前發展,特別是風險投資行業,各階段已經比較結構化了。如果大家關注的話,會發現風險投資這個行業每年都是高速增長的。

人才的教育和開發

特別是對各方面的技術。雖然是技術驅動創新,但一個創業者其實是需要多方面的能力的,他往往需要一個聯合創業團隊。想要創業的人,即使不是技術專業背景也沒有關系,只要關注技術的發展方向,找到很好的合作伙伴,就可以一起找到好的創業機會。

1、創業的結構化挑戰

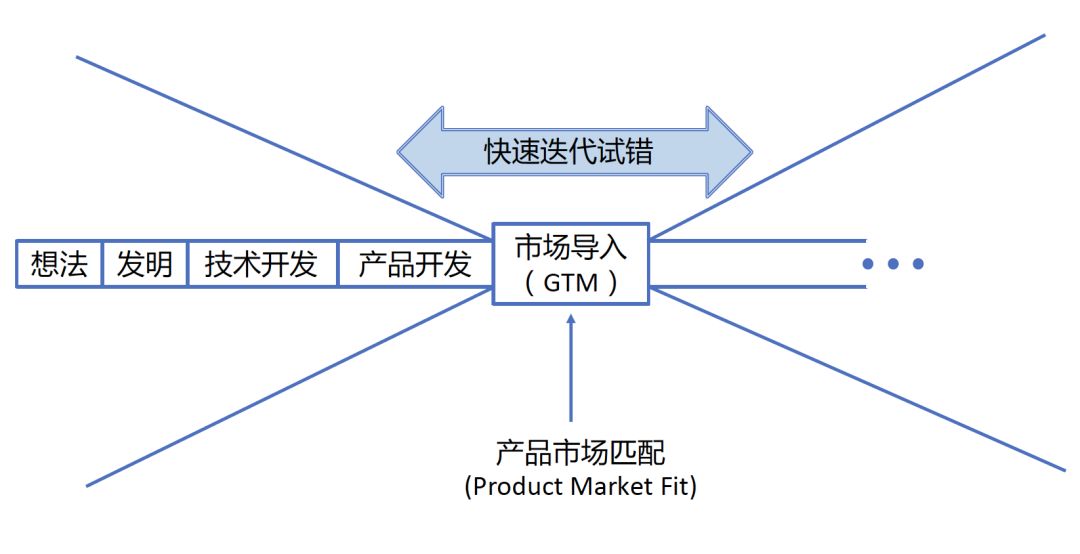

不過,即使有了剛才講的多方面提升,能讓創業更容易地成為一種職業選擇,但它仍然存在結構化的大挑戰。這可能是最難的(從 0 到 1 的),要找到 Product Market Fit,它是結構化的,未來會變得越來越難。

雖然技術、工具在迅速發展,人的教育程度也在不斷提高,產品發展也越來越快,每個人都可以想出 10 個點子,并且可以通過技術立馬實現。但每個人一天只有 24 小時,能夠實現的能力也是有限的,很快會卡在瓶頸上,并且隨機因素又很多。

此時,唯一可以做的就是把新的點子、新的發明、新的技術和用戶的反應快速連接起來,快速迭代、快速試錯。

YC 對這個問題研究最多、實際經驗也最豐富。我們在 YC 內部開會經常說:我們是看到創業死亡最多的一個企業,這是最容易死的地方,而且在這個階段的創業,要做兩件事:

2、活下來

在找到 Product Market Fit 之前,你是賺不到錢的,你只能努力活得越久,才能嘗試更多的點子。雖然這個玩法很不一樣,但你一旦找到了,我想你沖上去的概率可能會高一點,效果也會好一點。這是一個結構化的挑戰。

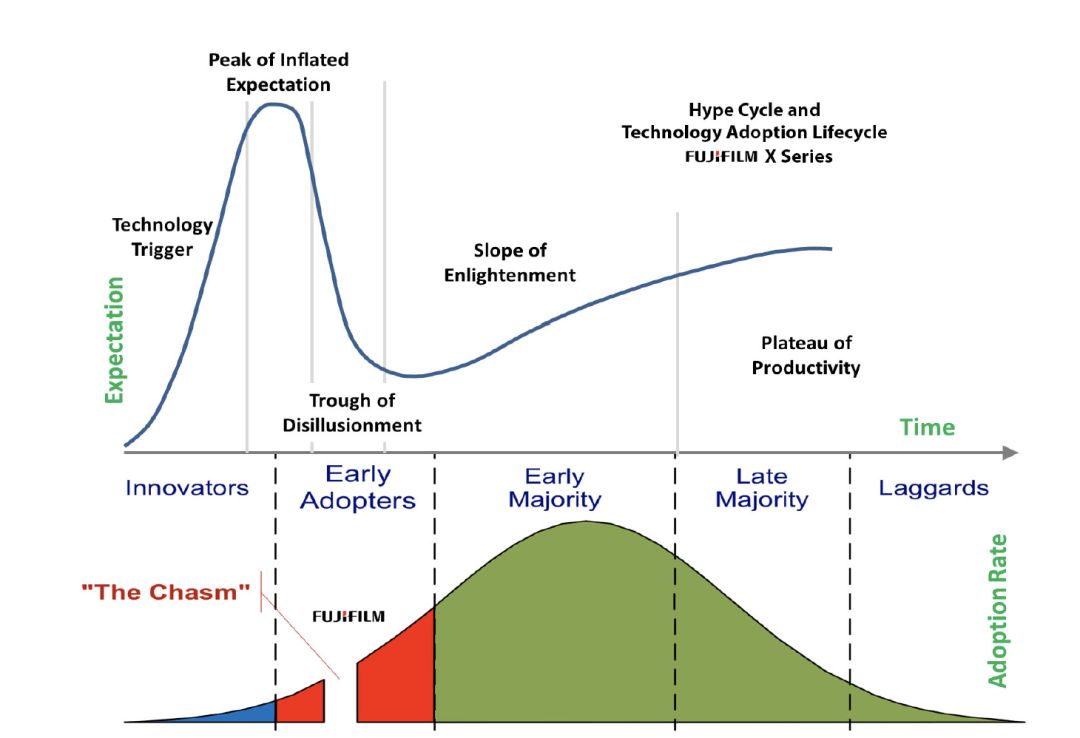

3、跨越鴻溝

跨越鴻溝也是一個結構化,它與社會上人群的分布和心理有關。這是任何一個技術驅動創新都要經歷的過程。

對于一個新技術,整個社會媒體一開始都是充滿熱情的,甚至過分地夸捧,等沖到頂上就開始失望,于是大家都選擇放棄,掉到谷底,***存活下來的技術會慢慢升溫。這是所謂的 Gartner Hype Cycle(技術成熟度曲線)。

社會上永遠有一些人,所有新的東西都會去做,無論好壞。這是***批人,只要是新的,我就愿意做。還有一批人叫 Visionary,他看的比較遠,他也會試。

所以,早期的產品和技術一般都會有一部分人會試,但這里有一個鴻溝:我身邊有人用過,我才愿意去試。因為任何產品,它的下一波采納者,都是務實的,他試這個產品的前提是老王試過,我的同事試過,或者我認識的朋友用過才行,否則,我不用。于是,鴻溝就造成了。

歷史上大部分產品都死在了這里,因為跳不過去,這是一個非常難的問題,即“如何跨越鴻溝”。

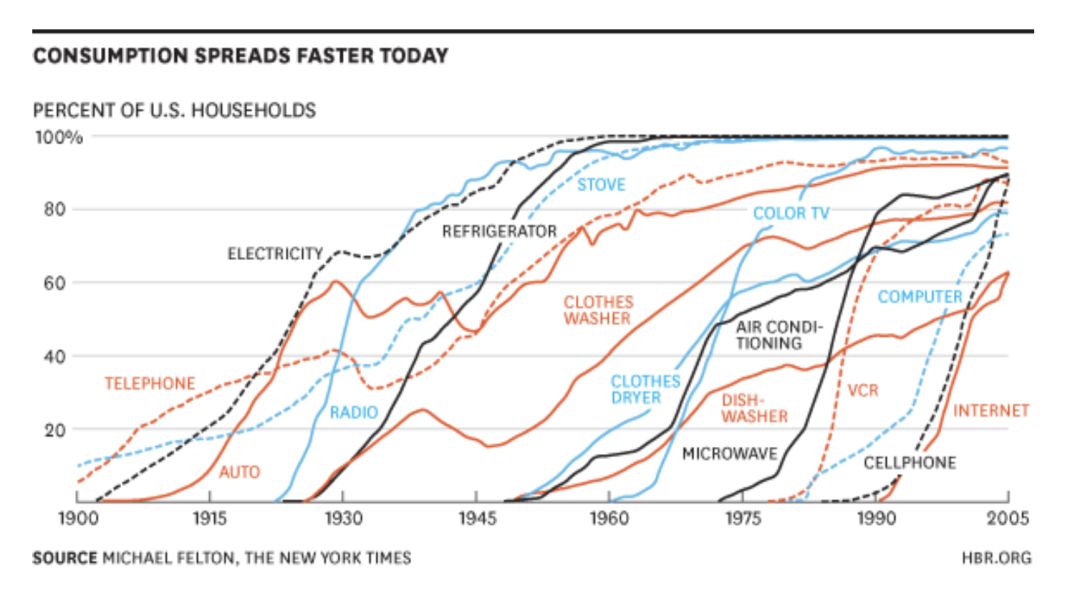

越來越陡的S曲線

我們整個社會對新技術驅動的創新采用的速度越來越快,剛才講到 Product Market Fit(與市場匹配的產品),如果你跳得過去,你將會啟動一個所謂的 S curve(S曲線),早期很慢,但找到之后就能很快跳過去了。

如今,S curve(S曲線)越來越多,速度也越來越快。我看中國的自媒體會說“快魚吃慢魚”,核心原因是結構化的問題。為什么快魚吃慢魚?如果你不沖的話,別人就沖上去了,你的機會就沒有了。這也是所謂的“不進則退”。

中國創業者的黃金時代

我認為中國有一些特殊的機會。到目前為止,全球(包括新工業)基本是美國驅動,因為美國是唯一一個驅動高科技核心因素都有的國家:有技術、有人才、有資本、有市場。

所以,在美國我們開會時經常會講這句話,“所謂的高科技公司就是,Design for Americans, Tweak Slightly, Sell Global”, 即為美國人設計,稍微改改,全球去賣。就是這樣一個工業。

但中國徹底改變了整個局面,嚴格來說是從移動互聯網時開始真正改變的。如今,中國的人才足夠多,技術也足夠強,市場非常大,資本也已經完全擁有,這 4 個核心中國都有了。

中國有一些特殊的環境,包括基礎建設、政策支持,這從某種意義上來講,對每一個想要創業的中國創業者來說都是個黃金時代。

這也是為什么 YC 選擇在這個時間點選擇進入中國。

YC 創辦于 2005 年,它是全球最早、最成功的早期創業生態的一個企業,我們過去十多年來一直投資了近 2000 多家創業公司,總市值超過 1500 億美元,有很多是非常***的明星企業,像 Dropbox、Airbnb、Cruise 等,特別特殊的是,YC 首創了一個大學式的創業加速模式,并用實際行動論證了一套非常行之有效的,從 0 到 1 的創業之道。

我過去幾個月有機會在美國,作為美國的合伙人參與了一期創業營,得到了很多切身體會,對 YC 的方法論,各方面對創業公司帶來價值的提升,真的是非常有信心!

我很希望中國的創業者也可以切身感受學習這套創業理論,但中國的環境和美國的不一樣。所以我們把 YC 進行了中國的本土化,現在正在招生,有創業想法的人可以到 YC 官網了解詳情。

網址鏈接:http://www.ycchina.com/

如何把握住歷史性的機會?

我們如何把握好我們歷史性的機會?先回顧一下歷史,看哪些是核心驅動力,哪些是系統化的結構,能夠讓我們看到未來,能夠讓我們比較好地識別方向,以更系統地把握住我們的機會。

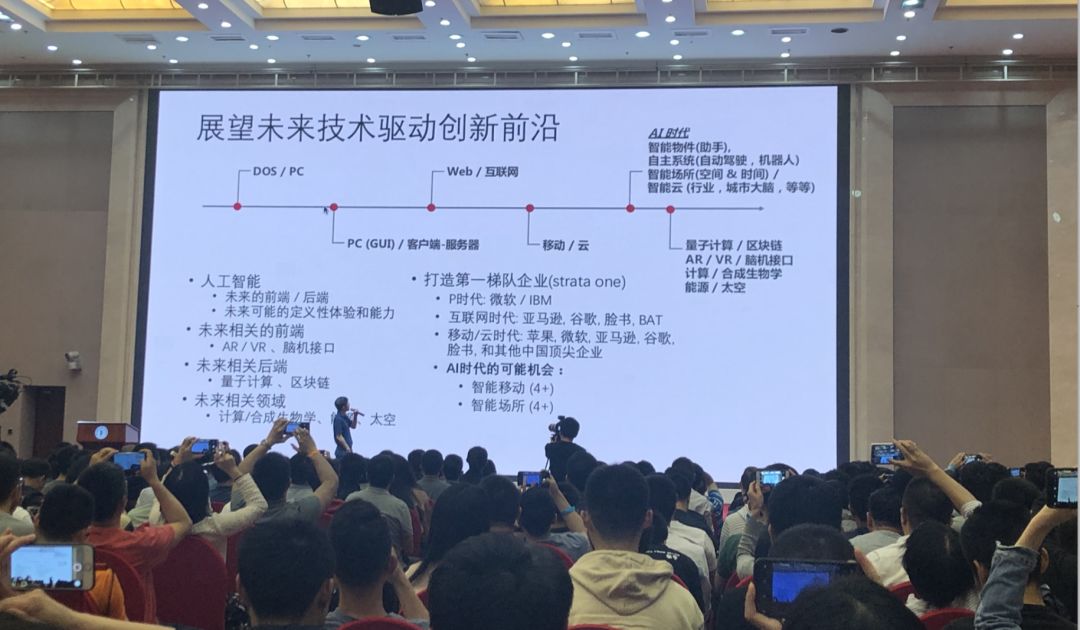

高科技工業的歷史:由計算機平臺發展規律所驅動

高科技工業的歷史可以用大規模計算數字化的平臺,它演變的結構來描述,基本每過 12 年左右,歷史上會有一個新的大規模的平臺。這些平臺的核心驅動因素是什么?是數字化的規模和數字化的范圍,就是你可以在多大的范圍、在什么樣的深度,把人類的一些行為變成數字化。

因為一旦信息被數字化了,就可以快速獲取、傳輸,數字化的信息也可以通過計算來提煉、支持,有了支持之后就可以做快速迭代,加快創新的速度。要記住,任何一個賽道,對我們來講毫無疑問,要去看的就是數字化的范圍有多寬,數字化的深度有多深。

現在全球范圍內已經數字化了,整個地球“被扁平”了,電商、社交等一系列應用都帶動起來了。移動時代,因為交互性可以放在口袋里,隨處可用,所以把人們生活的行為統統都數字化了。

在人工智能時代,將會帶來更大的機會,因為社會化世界和物理世界會完全融入在一起,任何物理空間,任何人的行為,只要對我們有較高的價值,都將會被數字化,都將有機會大規模地提升價值。

每個時代,對我們有價值的經驗、教訓

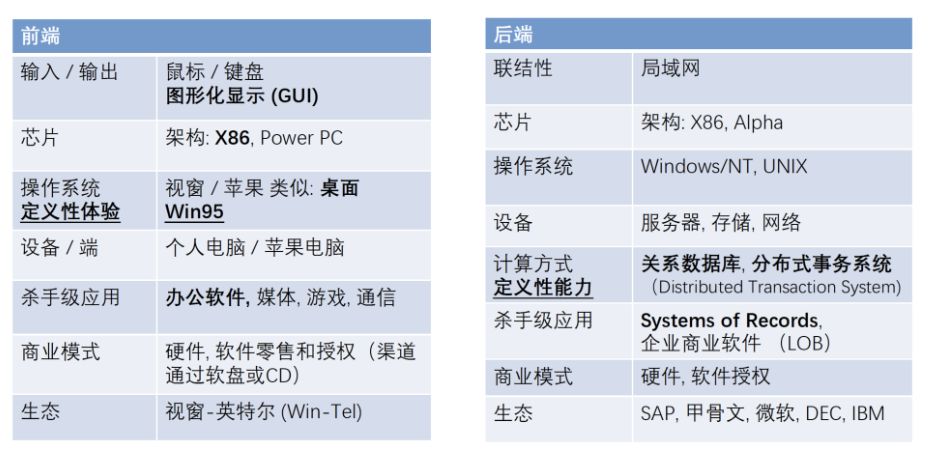

1、個人電腦/客戶端-服務器時代

在個人電腦客戶端這個時代,前端核心技術是 X86 的芯片和 Graphical Display,從微軟角度來講,這是蓋茨先生看得遠的一個點。看到 X86 的微處理器,他知道這個微處理器會到處用,這個軟件將是一個大的賽道,微軟永遠是相信這個的。

第二時代是他跟喬布斯一起看的,是 Graphical Display,他在 70 年代末期內部寫了很多非常有價值的備忘錄,接下來 20 年、30 年的應用體驗基本都觀察到了。

但從某種意義上來講,并不是他們發明的,真正發明它的 Xerox PARC(施樂帕克研究中心)是一個實驗室,如果從創業者的角度來講,可以值得借鑒的是把控技術的方向,Graphical Display,或 microprocessor,想象將來能夠產生的商業價值,并堅持長期走下去。這是微軟這樣的公司建立起來的核心。

另外,在后端,關系式數據庫和分布式系統,在計算機工業歷史上是非常非常重要的技術,我把它稱為定義性的能力。今天,即使你是做互聯網的,我基本可以肯定,你在用關系式數據,都有一個小的 MySQL Database Management System(數據庫管理系統)。

分布式數據系統,包括今天的區塊鏈核心計算、共識算法都是那個時代誕生的,這里要講的是,有了這些能力之后,你看到什么樣的商業價值賽道,基本都是企業的商業路線,那個時候誕生了 Oracle(甲骨文軟件系統有限公司),誕生了 SAP(思愛普)等一系列非常好的公司。

對于今天的中國來講,這些賽道可能還有價值,但要和云掛鉤。這是***個時代,我們可以抽取一些比較重要的經驗。

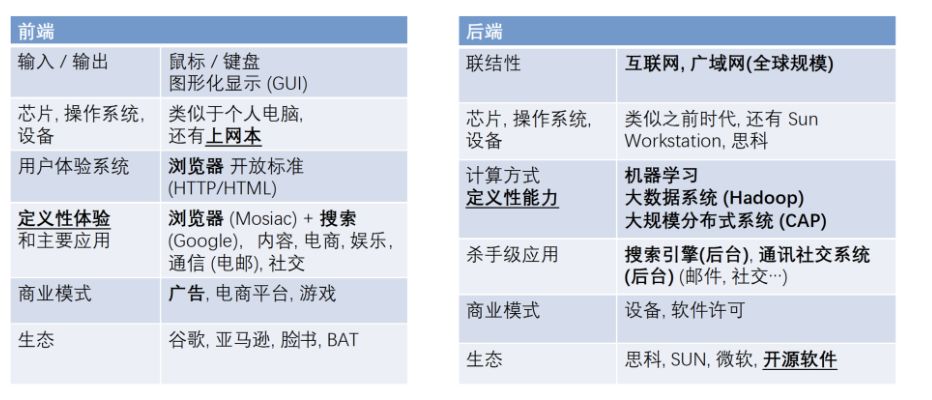

2、互聯網時代

簡單來講,它主要的革命、主要驅動性的推進是瀏覽器和搜索,包括廣告,這里有很多經驗、教訓可以談,但我想給大家分享的一個重要點是商業模式的重要性。

最早做互聯網是 Mosaic,后來網景(Netscape)覺得找到了自身發展的商業模式,認為可以把微軟整個顛覆掉了,但有一個很大的挑戰:做互聯網是 Http 是開放標準制,也就是沒法專利保護,誰都可以做。

可是即使找到了門戶也沒有用,當初我們認為門戶可能是互聯網的制控點,但后來很明顯搜索引擎才是,因為互聯網的規模、結構,必須要有搜索引擎這樣的機制將其組建起來。

所以,Google 找到了,但 Google 也沒有找到商業模式。Google 在早期一直非常非常掙扎,試了各種各樣的東西。然而,Google 的商業模式,被另外一家公司發現了,叫 Overture,它發明了一種用競價排名的方式,是靠技術驅動來做的。

所以,大家需要關注的是:看清賽道后,機會很多,其中,商業模式至關重要。不過,今天如果你做人工智能沒有找到商業模式,也不要著急、不要擔心,只要不死,以后一定找得到。因為只要產生價值,就可以獲得價值。

一個創業團隊要對“長期”保持信心,不要被短期的利益所動,是互聯網工業帶給我們的非常重要的經驗教訓,值得每一個考慮創業的人去關注。

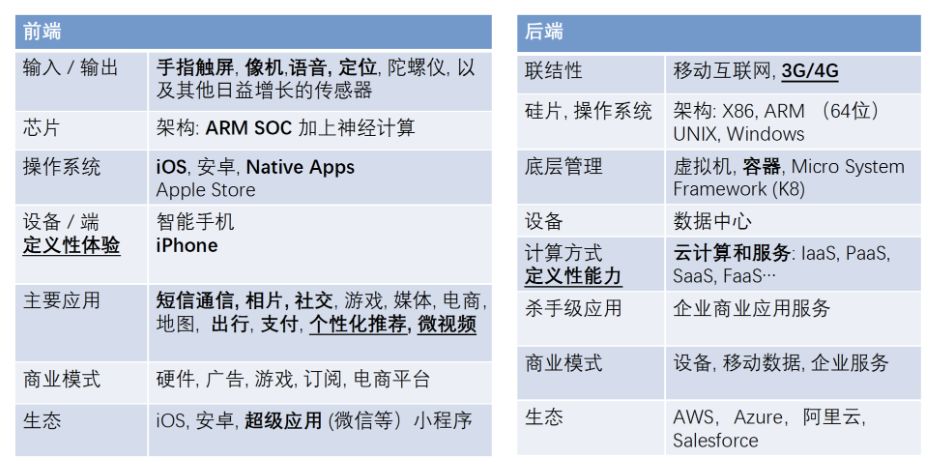

3、移動/云時代

定義性的體驗,比如 iPhone,這是喬布斯非常劃時代的發明創造,他看到了觸摸、觸屏的時代,這是他敏銳觀察到的地方。但我們要看的是在輸入、輸出這些交付的核心技術給我們帶來其它的啟發和新的賽道,或者已經延伸出來的賽道。

***,它有相機。大家千萬不要小看拍照拍視頻,特別是我們今天看到的微視,我觀察到它將來會是非常大的賽道,因為有文字和圖象,它能傳遞的信息與一個視頻完全不在一個級別上。所以,看交互可以看到將來的新賽道。

第二,語音相對來講還有點時機,因為語音完全被數字化還需要一段時間,雖然我們打電話用語音,但都是用模擬信號,并不是數字化。

第三,定位也能做,因為手機定位而誕生的項目,如滴滴和 Uber。

另外,關注的是主要應用,如短信、通訊、照片、社交等,特別是支付等個性化的推薦,中國的移動互聯網已經走到美國前面去了,這和中國互聯網整體的大結構有很大關系。

稍微提一下生態,喬布斯在設計 iPhone 時并沒有想做 APP,他只想把瀏覽器做好,但由于種種計算的原因,***他放棄了,才去做 APP。

***部 iPhone 只有一個 APP,那時,還沒有 APP 的模式。雖然 APP 的模式對大的應用、經常性的應用是有好處的,但某種意義上會造成生態的不健康。

某些階段你要推一個 APP 非常難。,因為對于為了體驗而偶爾使用的用戶來說,你讓他們下載個 APP 是不合理的。一方面是是因為你需要用資源,另一方面是對新的創業生態推進新的服務造成了一種壁壘。

所以,我個人認為像小程序這樣一個新的基于服務為主的生產,可以會為創業者帶來更多的機會。只有讓大家有機會進行創新,機會才會越來越多。

后端是移動通訊 4G,主要定義性的能力是云計算和服務,把整個軟件工業從商業模式到體驗的交付徹底改變了,大規模地讓數字化能滲透的范圍和深度提高了。這里的賽道是非常活躍的。數字化是逐漸滲透的,假定說數字化無法滲透到一個企業的很多事情上,但有了云服務以,有了手機,就可以越來越往下滲透。

在這里,如果大家想創業,需要考慮的是:當時賽道里,你把哪些行為數字化了?數字化之后你能提高什么樣的創新效率、帶來什么樣的價值?

4、人工智能時代

人工智能要講的東西比較多,都是非常非常早期的對未來的預測。

***,人工智能的前端,即輸入輸出。輸入的話,聽和看,當然觸摸已經有了;輸出的話,可以是對話,可以是自助體系,輸出體系可以是自己動,可以是機器人,也可以是自動駕駛的車輛等。

第二,核心技術,傳感器將會保持在前沿有很多投資,特別是麥克風、攝像頭、激光雷達、光學傳感器、各種傳感器低功耗,保護隱私的場景。座椅,對隱私保護有幫助的傳感器是個非常重要的砝碼。

芯片幾乎要重做。簡單講,傳統的 X86 也好、ARM(微處理器)也好,都是所謂的 Von Neumann architecture(馮·諾依曼體系結構),基本是控制流為主,數據的維度不能太高,計算效益不會好,但關鍵它的結構究竟是怎樣需要一定階段的時間來演變。

指令集可能還會使用 X86 或者 ARM,因為它還是需要中央處理器來調動,但主要的計算,都會用其它的結構來計算,所以整個結構會加以改變。我個人認為,定義性的體驗我們還沒有找到,至少目前還沒有看到,但我們有定義性的能力,它是由深度學習帶來的。

簡單來講,深度學習在過去叫神經元處理,80 年代曾火過一陣子,真實革命的起點是 2006 年,Geoffrey Hinton(神經網絡之父)與微軟合作,到 2009 年,語音識別的字差率、句差率從 27%、28% 左右不斷下跌,跌到接近人、甚至超過人的水平。

接下來是非常難的自然語言處理,它和通用人工智能有著緊密聯系。我個人認為它還需要很多年才能趕上人類水平。任何事情,如果建立起一個模型,就會變得非常高效,因為它的核心是快速獲得知識。

如果你的企業是知識驅動的,這次就要大規模地加速了,因為這次不光是人來獲取知識,我們還可以通過建立人工智能機器高效地獲取知識,這是一個跨時代的東西。

后端 5G 技術非常非常復雜,但帶來的商業機會多且寬泛。

芯片也一樣,我覺得英特爾和高通等如此橫的芯片時代一去不復返,將來和現在,芯片都會處于很大的垂直領域。

底層軟件基本要重做,框架和工具目前有一些不錯的體系,但有一些大規模的深度學習訓練和推理系統,包括數據系統、工程化等,還有很多工作需要去做。目前人工智能還沒有真正工程化,就像以前的軟件工程,還沒有完全系統地去訓練模型,以達到我們想要的結果,包括一些數據處理。

殺手級的應用,比如感知和認知。我覺得感知肯定是領先的,特別是視覺,從我能觀察到的、特別是 YC 投資角度來講,計算機視覺毫無疑問,很多企業都會去做。

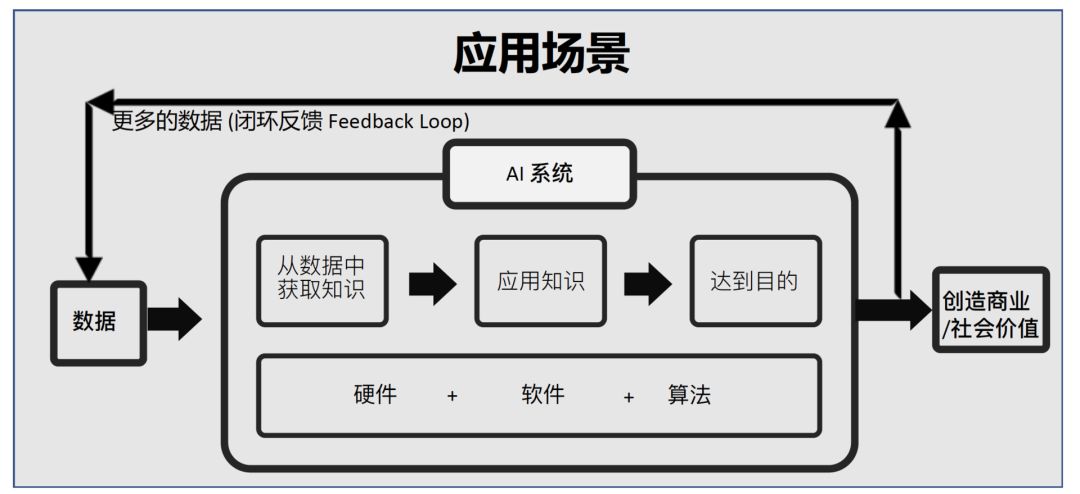

AI 創造價值的核心模式

如果你在做的是人工智能創業,或人工智能創新,想用人工智能技術來創造商業價值,創造財富,這張圖是它的核心模式,可以用這張圖片延伸出將來可以實踐的方法。

其中,核心是要數據,數據不是無中生有的,任何數據都是觀察自然現象、物理環境以及人類現象的一個數字化表達,是知識的載體,它的內涵是知識。

首先,獲得數據,要有傳感器。

其次,要從數據中獲取知識,然后運用知識達到我們的目的。一般是通過軟件+硬件+算法,達到我們創造社會價值的目的之后,產生新的數據。一定要建成這樣一個閉環,前提是找一個比較全的應用。

在這里,我強調一下閉環。因為知識都是活的,人類社會在變,物理環境在變,所以一次性的數據沒有用,必須加了閉環的、活的數據才能真正打造健康的人工智能的業務和生態。

展望未來技術驅動創新前沿

人工智能時代前端很有可能是智能物件、助手、自助體系、自動駕駛機器人、智能場所;后端很有可能是行業云、城市大腦之類的。還有一些新的端可以考慮,像 AR、VR 和腦機結合,曾經有一段時間,大家覺得眼鏡可能是下一個機會,這是有可能的,并且,可能很快就會被應用。

另外,是和未來有關的后臺,特別是像區塊鏈或者量子計算這樣的。其實,任何一個技術領域的創新,最終的核心能力都是建立在物理和數學基礎上的。

物理中唯一一個還沒有被商業化的大領域就是量子物理,它和電子、和數學一樣,將來產生的是整個量子的生態,有量子化學、量子材料等。當然了,因為量子計算是應用于整個領域的,所以在上時間可能要更遠一點,可能 7 年、10 年左右,但一定是一個非常大的空間。

其中,于我們相關的有計算生物學,甚至生物學本身。生物是再生的,我們現在也有工程能力建立新的生物體系,比如用計算的方式,新的能源產生方式、存儲方式。像特斯拉這樣的公司,它是一個能源公司,車子是***個應用,第二個應用是飛機,它是用成熟的能源技術來改變世界的。目前來看,能源技術具有很多發展機會。

回到創業這個著眼點,也是一個比較系統化、結構化的深入,任何一個時代,都會誕生所謂的***梯隊公司,它站在生態的***控制端,會很不一樣。

未來的所有場所都將被智能,40 年、50 年之后,至少有 4 到 5 個***梯隊公司會誕生。這些***梯隊公司的創業者很有可能現在在大學里,在高中里,也有可能是在座的某些同學,這是我們的機會。

我個人認為,我們在歷史上還從來沒有看到過這么多打造***梯隊的公司,用這么大的規模來改變世界、創造價值。千里之行,始于足下,再怎么定義,創業者都必須自己走出最難的***步。