硬盤存儲的物理本質是什么?各類存儲設備原理大揭秘

簡述“存儲”的發展史

早在幾千年前,遠古時代的人們就使用龜甲、獸骨和石塊來記錄(存儲)文字信息;

后來,古人們又使用竹片、絹帛跟碳墨來記錄各種信息;

到近代,打點計時器的發明,人們發現小小的紙片跟一個個不同排列的孔洞也能起到記錄信息的作用(英國天文學家,喬瑟琳·貝爾,就是通過分析“紙片上的孔洞”所記錄的天文信息***發現了脈沖星) 。

脈沖星之母——喬瑟琳和她分析的“紙帶”

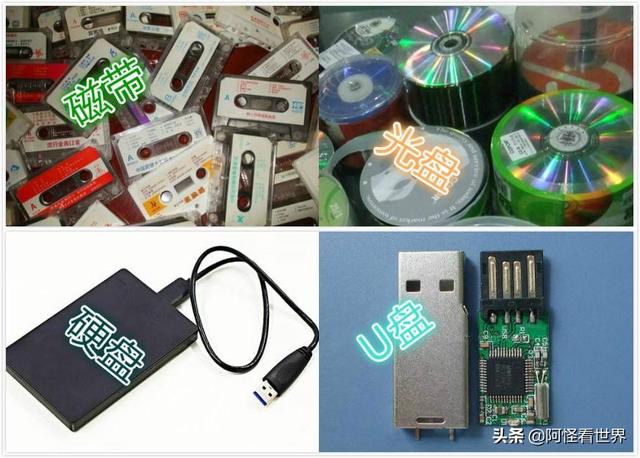

如今,我們存儲信息的手段更是五花八門,有磁帶、光盤、U盤、硬盤等等。不同的是,當今這些科學存儲手段比起前人的方法,不那么直觀,不容易理解,這就使得我們需要一個答案,去認知現代存儲設備的物理本質究竟是什么。

實現存儲功能的基本條件

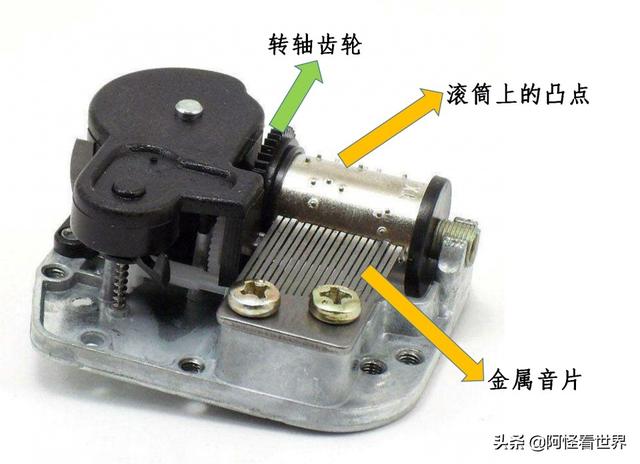

我們先來看看那些比較直觀的儲存物件:龜甲、竹片、具有孔洞的紙片以及前一篇文章中阿怪提到的“發條音樂盒”。

發條音樂盒實現存儲功能的部件

我們再對這些物件作個歸納總結,發現了以下共同特征:

存儲物件本身的物理結構和性質能長期保持不變;

存儲物件的局部位置可以被人為控制,產生有規律的改變,并保持這種改變(比如:音樂盒的滾筒上被人制造出不同的凸點,這些凸點就存儲著音樂信息,而金屬音片就相當于這個音樂信息的讀取設備)。

我們可以把這些存儲物件稱為信息的載體,同時把在這些載體上進行的人為改變方式稱為信息的規則。于是,我們不難得出存儲的基本條件就是:載體和規則。

理論上,任何物理性質穩定的物體都可以作為載體(即,可以做存儲設備),同時可以人為的對信息記錄規則進行任意定義(密碼學就是由此誕生的:我們即使把載體看得一清二楚,如果不知道規則,信息也無法被破解)。

你能破解這根羽毛攜帶的信息嗎?

由此,阿怪有個發散性的思考:對于任何一塊石頭或者其他大自然中的物體,風吹日曬這些自然現象都會對它產生一定的改變(即被記錄下信息),如果我們人類能破譯這些大自然的“記錄規則”,不就能得到非常詳盡的大自然給我們的信息了嗎?而實際上,考古學家就是用這樣的原理在為我們破譯歷史的信息。

阿怪似乎跑題啦,我們趕快言歸正傳。根據之前得出的結論,我們現在只需要弄清楚磁帶、硬盤等這些現代存儲設備的兩大基本條件,就能很好的認知到這些存儲設備的物理本質了!

電子存儲設備的物理基礎

在這里,阿怪就直接拋出答案了:現代電子存儲設備的物理基礎就是對電磁學及光電學的應用。

磁帶存儲的物理過程

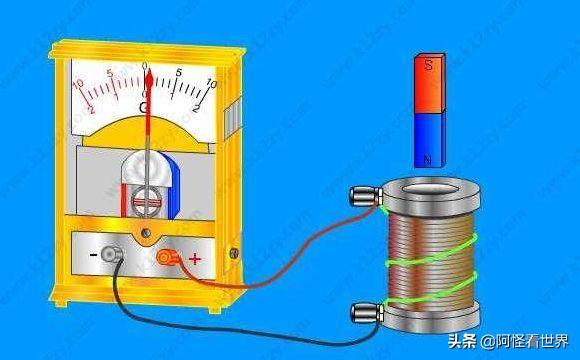

磁帶的膠條上被涂滿了磁性物質(細磁粉),信息錄入時,變化的電流引起磁場發生強弱和方向的改變,當這些膠條通過變化的磁場時,上面的細磁粉就會隨著磁場的變化發生排布方式的改變,就像軍訓中聽教官口令而改變隊形的我們,這樣信息就被記錄在了膠條上。當我們播放磁帶時,膠條上細磁粉隨著膠條的移動而產生變化的磁場,這些變化的磁場又會引起播放器中電流發生相應的變化,通過電流與喇叭的相互轉換作用,我們就能聽到之前錄的一首首美妙的音樂了。

磁帶的物理基礎就是電磁感應原理,膠條就是信息的載體。值得注意的是,磁帶記錄的信息規則跟電腦的信息規則(二進制)是不匹配的,磁帶上磁粉的排布可以出現多種方式,也就是信息單元更多、更復雜,隨著電腦的普及使用,具有“特立獨行”信息規則的磁帶也就慢慢被淘汰了。

初中我們做過的電磁感應實驗

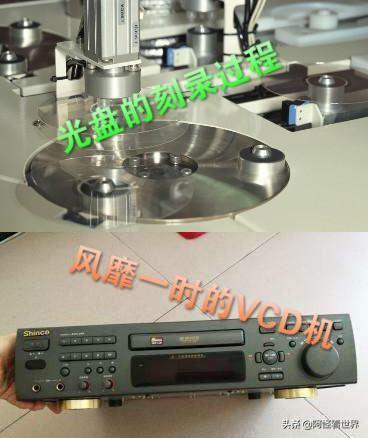

光盤存儲的物理過程

光盤,顧名思義,利用的就是物質對于光具有不同反射率的原理來記錄信息的。

最早的光盤,如果我們用放大鏡去觀察,會發現這些光盤表面并不“光滑”,是由許多不同排列規則的凹槽構成的。當激光掃過這些凹槽時,就會出現不同的反射光線,這些反射光線被光信號接收器接收并轉換成不同強度的電流信號,如此我們就能讀取光盤上“凹槽”所記錄的信息了。這類光盤是由工廠統一刻制的,不能重復記錄信息。

后來通過技術改進,人們在光滑的光盤表面涂上一層特殊物質,當不同強度的激光掃過這些物質時,會引起該物質極性的改變(極性:可理解為同一物體不同方向上的物理性質差異。舉例:一個玻璃珠飛到茶杯口部就不受阻擋,飛到茶杯底部就會受到阻擋,同一個茶杯的口和底兩個方向上就具有不同的極性),從而引起該物質反射率發生改變,由此起到了記錄信息的作用。讀取時,跟最初的光盤讀取原理類似,用不會引起那種物質極性改變的激光掃過光盤表面,因反射率不同,會得到不同強度的反射光線,對這些光線信息進行相應的處理,就能讀取我們需要的信息了。所以這種光盤就能實現一定次數的反復存儲。

光盤存儲的物理基礎就是特殊材料的反射率變化,光盤就是信息的載體。同時,光盤的信息規則就跟電腦的二進制完全匹配起來了,反射率的強弱信號對應“0”、“1”,所以在之前的很長一段時期,光盤仍是電腦的主要存儲工具,但是由于光盤對表面的光潔程度要求十分苛刻,容易因磨損而造成信息丟失,于是也慢慢被淘汰了。

U盤存儲的物理過程

這里我們需要先認識一個重要物理元件:柵晶體管

柵晶體管實物圖,常用大小為毫米級,最小可達納米級

柵晶體管也屬于半導體的一種,我們可以通過控制輸入電壓的高低使柵晶體管內部電容發生改變,并且這種改變在斷電后依然能長時間保存,這樣就起到了存儲信息的作用。讀取時,電流通過柵晶體管,因其內部電容的不同,會引起輸出電流的強弱變化,這樣的變化恰好對應于“0”、“1”的電腦語言,于是我們就能快速的獲取想要的信息了。

U盤存儲的物理基礎就是電學元件隨電壓變化的材料特性,柵晶體管就是信息的載體。

因為U盤的小巧、便捷等優點,現在幾乎成為了人手一個的的存儲工具。但我們會想,既然U盤這么好用,而且還小巧,為什么不直接把它用于電腦的存儲系統呢?

首先,電腦內存條的工作原理就跟U盤是類似的,不同的是,內存條沒有能夠保持電容或電壓改變效果的元件結構,所以內存條只能在通電狀態下實現暫時存儲的功能。這么看來,其實電腦的存儲系統中也有U盤的“蹤跡”。

其次,由于U盤的物理結構和存儲方式決定了它的存儲上限,對于電腦而言,需要的存儲量是U盤無法滿足的,所以U盤只能作為電腦的輔助存儲工具。

***,在高強度的存儲和讀取工作中,U盤由于固化的物理結構,導致其散熱是個很大的隱患,也不適用于電腦的存儲系統。

所以,這項艱巨的任務還得由即將為大家介紹的“硬盤”來承擔。

硬盤存儲的物理過程

阿怪的一個壞掉的硬盤

為了直觀的闡述硬盤的工作原理,阿怪把自己家里一個壞掉的硬盤拆開來為大家進行圖解:

硬盤的內部結構實物圖

硬盤存儲的物理基礎與前文提到的磁帶一樣,都是電磁感應原理,只是硬盤更為精密,其信息載體就是上圖中的盤片(由于阿怪拍攝的盤片比鏡子還光潔,所以拍出來的效果不是很好,大家應該能看見盤片的輪廓)。

錄入信息時,上圖紅框區域控制電流變化,磁頭的磁場隨著電流變化而變化,當磁頭靠近盤片某個位置時,該位置的磁極就跟著發生改變,于是不同的磁極情況分布就構成了我們需要存儲的信息。(我們可以把盤片理解成由無數小磁針構成,磁頭控制各個小磁針的針尖是向上還是向下,“上”“下”分別對應“0”“1”信息,這樣就能把信息以這種二進制的方式保存起來了。)

同樣的道理,讀取信息時,磁頭本身不通電,當它通過不同的盤片區域時,由于盤片磁場的變化,會引發磁頭產生感應電流,這些不同變化的感應電流通過圖中紅框區域就被轉換成我們之前錄入的“0”“1”信息了。

看完以上的介紹,大家是不是覺得看起來不可思議的科技產品,其原理竟然如此簡單!誠然,要理解這些存儲設備的本質原理的確不難,但要把這些原理應用于生產制造,最終成為一個個精密的電子產品卻是非常漫長的,其間需要極為精確的計算和制造手段。所以,科學技術厲害之處實質是科學工作者們的鬼斧神工!