人工智能:人工智能的四個層次

前面我們分析了人工智能的行業格局,見《凱哥講人工智能:行業格局》,了解了人工智能的發展,帶來了軟件技術行業的一次革命,所有的企業都希望在這一次革***彎道超車,快速建立起自己的相關的能力。

和眾多企業CIO和信息化同業人士溝通,凱哥發現,在人工智能的話題上,普遍存在兩種極端的認知:

- ***論者:

這一類認知認為人工智能是靈丹妙藥,并且是通用的靈丹妙藥,不管什么問題,只要上了AI了,就一定能搞定,搞不定那就是你能力不行。這一類凱哥稱為***論者。

- 無用論者:

這一類認知認為人工智能是純忽悠,是概念,本質上和傳統的數據分析,BI沒有太大區別,所以對人工智能技術帶著抵觸和抗拒的情緒,一聽到人工智能就覺得不靠譜,肯定是忽悠錢來的。這一類,凱哥稱為忽悠論者。

但是,人工智能在應用上到底能發揮什么作用,靠譜不靠譜,我們應該如何去認知人工智能技術對于業務的驅動作用呢?

我們要理解人工智能從本源到應用過程,理解它的結構,從而客觀的認知這個問題。

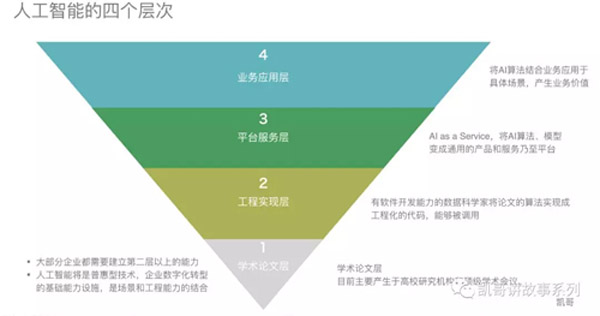

人工智能應用的四個層次

凱哥把人工智能人工智能技術的應用分成四個層次:

從下往上,分別是:

***層,學術論文層:

***層是學術論文層,就是純理論的數學、計算科學相關的算法論文,這是人工智能產業的基石。這一層就可以比喻成人工智能領域的理論基礎,一篇論文可能會給多個領域帶來影響,比如現在非常流行的深度學習,其中很重要的一篇論文,是Hinton在2015年的論文《Deep Learning》,對于語言識別、物體識別、目標檢測以及藥物發現、基因組合等方向都有促進。這一個層次的能力主要在學術領域,研究機構,比如斯坦福,哈佛等。而大部分的企業所應用的算法,在底層都是類似的,很多經典的算法甚至都已經存在了20年以上。這些論文是公開的,開放使用的,在這個層次來講,所有的非研究性機構和企業差異都不大,。

比如,全球***的跟人工智能相關的***論文大會清單如下:

比如這里面的ACL大會,是自然語言處理領域全球最***的會議,每年都能產生一些很有影響力的論文從而改變和促進自然語言處理技術的發展。

2018年的ACL大會,在墨爾本舉辦:

我很欣喜的看到,近幾年的國際***學術會議的贊助商中,有很多我們中國的企業了,比如ACL2018的***贊助商里出現了今日頭條這樣的中國企業。

學術算法層有幾個特性:

- 基礎性

學術論文層的能力,往往是非常基礎的理論,解決的是某一個理論領域的基礎性問題。

- 通用性

這個層次的成果,很多時候能夠在多個細分領域應用,具有一定的通用性。

- 持續性

程序語言本身會不斷地進化,而論文本身則有一定的持續性。隨著編程語言,工程技術的發展,對一篇論文算法的實現經常是持續優化的。

總結一下,學術算法層是人工智能現階段的核心層,目前大部分人工智能所應用的算法都是公開通用的,很多經典的算法都已經存在了十幾年以上。

在人工智能的商業應用行業里,這一層大家的差異都不是很大,基礎都差不多。

第二層,工程實現層:

有軟件編程能力的工程師(一般我們叫他們數據科學家)將***層的論文學術成果實現成工程代碼,從而能夠被軟件所調用。這一層是人工智能的核心能力層,同樣的算法,不同的工程代碼實現的效果,速度是有差異的,也會影響在軟件中的應用。軟件工程能力直接決定了這些算法的優化程度。

比如CNN的算法相關的實現在GitHub上就有不下15000種,見下圖所示:

***層學術算法層,大部分的人工智能從業公司差距都不大,基本上使用的都是公開的通用的算法。所以第二層,工程實現層是區分能力的一個關鍵分水嶺,如何將算法實現的***化,效率更高?工程能力很重要。

第三層,平臺服務層:

當業務被數字化后,我們發現,很多原來跨行業的場景其實在底層的算法層有很多類似的地方,比如異常檢測的場景,在審計預警和預測檢修這樣兩個跨行業的應用中有很大的趨同性,只是訓練和處理的業務數據本身的差異。為了讓人工智能技術能夠更快,更高效的被業務所使用,就出現了AI as a Service的平臺服務層。

有公有服務平臺,比如百度大腦,阿里云,騰訊,同時眾多的大型企業也在構建自己的私有智能服務平臺。平臺服務層主要的作用是算法和模型服務化,更容易的被各種場景所調用。

第四層,業務應用層:

所有的技術都是要為了業務去創造價值,人工智能一定要在適當的業務場景中才能發揮作用。這一層是可以直接由第二層工程實現層構建而來的,并不一定需要經過平臺服務層。

所有的企業都意識到智能時代的來臨,希望用人工智能技術賦能自己的業務,加速數字化轉型工作。

結合上面的四個層次的總結,我們可以得出幾個關鍵發現:

- 業務場景是人工智能產生價值的最重要的基礎

場景選對了,就成功了一半。智能類項目擁有不確定性,有限投資要定位到合適的業務場景,那就是業務價值高,投入產出比高,數據和技術成熟的場景。而一點依賴于對企業戰略的認知,業務的深刻理解,需要很強的業務能力和戰略思考能力。所以在企業進行人工智能投資的時候,我們建議早期啟動一個智能探索的敏捷規劃項目,識別和定位業務場景,進行早期成熟度調研,效果預言,從而盡可能的保證投資的有效性和價值。

- 工程實現是將人工智能應用到場景的核心能力

選擇對了場景是成功的***步,最終,我們的人工智能的價值是需要通過軟件服務,應用的方式提供給用戶的。所以,這就意味著,這個軟件需要具備順暢的流程,用戶體驗要好,運行速度要快,系統要穩定安全,否則一個有缺陷,體驗很差的應用是不會被用戶所持續使用的,那么人工智能投資依舊是失敗的。所以工程實現是將人工智能應用到場景產生價值的核心能力,這里就包括業務需求分析、用戶體驗設計、軟件技術架構、開發測試上線部署,持續的運營和運維能力。我們的實踐統計,一個人工智能的應用項目,智能算法部分一般只會占到總工作量的30%以下,大部分的工作都是軟件工程的構建。

- 大型企業需要建設自己的智能服務平臺

在目前的階段,數據是智能算法的原材料,如果企業調用公有智能服務,那就意味著,企業要將自己的數據貢獻給外部服務商。這個對于部分大型企業來講是不可接受的。而與此同時,我們會發現人工智能技術并不是以前想象的那么的陽春白雪,眾多的開源工具,框架,算法的實現讓我們更多的是需要去將智能技術應用到場景中,而非去重新開發一套算法。

比如,我們團隊的工程師,在GitHub上,依托一個開源的人臉識別模型,結合我們公司的內部員工圖片數據,訓練出來的模型也有一定的準確度,而這個過程,只用了2周的時間。

所以,大型企業需要建設自己的智能服務平臺,將數據,算法和模型實現成企業內部的智能引擎,有規劃,有設計的逐步應用到各個業務場景中,業務場景會產生更多的應用數據,從而這些數據又能夠增量訓練和優化算法模型,***真正實現智慧賦能。

***總結一下本文的觀點:

一、人工智能無用論和神話論都是不客觀的

二、工程能力是人工智能發揮價值的核心生產力

三、合適的業務場景是人工智能發揮價值的前提條件

四、大型企業需要構建企業級的私有智能服務平臺

【本文為51CTO專欄作者“凱哥”的原創稿件,轉載請通過作者微信公眾號shikai590獲取授權】