還不重視“整合思維”?小心工業4.0之路越走越歪

現在有一個很大的問題是,很多廠商以為工業4.0就是技術革新、自動化、使用機器人的無人工廠。這個誤解造成了很多企業的工業4.0之路越走越歪,投入了大量資金沒卻沒有得到效益上相應的提高。

過去只要產品做的好,就不愁沒有銷路。但是制造業現在面臨的狀況大不相同,市場快速變化、競爭加劇,需求開始走向個人化、訂制化,但相應的生產條件卻沒有辦法快速靈活應變,再加上勞動力缺乏的問題,一場席卷整個制造業的第四次工業革命撲面襲來,跟不上大潮必然被淘汰出局。

臺灣地區的制造業曾經撐起了一個時代的輝煌,尤其擅長大量生產和代工制造。面對這樣的全球革命,制造廠商們也積極應對,希望乘著4.0的大潮再創奇跡。

但現在有一個很大的問題是,很多廠商以為工業4.0就是技術革新、自動化、使用機器人的無人工廠。這個誤解造成了很多企業的工業4.0之路越走越歪,投入了大量資金沒卻沒有得到效益上相應的提高。

工業4.0是產品生命周期的大整合

工業4.0是產品整個生命周期的管理與服務,是從市場到研發生產再到銷售服務,整體環節整合。

舉個例子,一家汽車制造公司,通過工業技術革新、自動化機器人生產實現了每分鐘生產一輛汽車,信息的流轉從研發部門到采購部門到生產部門再到物流部門,到了用戶手中就停止了,如果車場想要獲取用戶的使用狀況,除非把車子開回來檢修才有辦法。

這種中斷信息流導致車場無法提供及時訂制化服務,也造成車場不了解用戶需求與產品狀況,無從下手新車研發與舊車改良。

如果這時一家競爭車場整合整個流程,或某廠商研制汽車端服務產品,不需要經過車場就能全部承攬用戶服務,那車場未來命運將不樂觀。

市場變化迅速,方向是成敗關鍵

巨人的倒下,不過幾年時間,諾基亞、柯達、索尼都是例證。市場快速變化的情況下,企業的反應速度、移動方向往往成為成敗的轉折點,這時候對市場數據分析尤為重要。

如圖一中的市場分析,實時抓取各地銷售數據,通過產品、地區、客戶等不同維度全方位展示產品的銷售情況,獲取各產品、地區、客戶在指定時間內的銷售波動情況和發展趨勢。這樣的豐富維度、實時數據分析為后方生產什么樣的產品、研發的方向是什么、采購多少原材料、生產多少產品等都提供及時而又準確的依據。

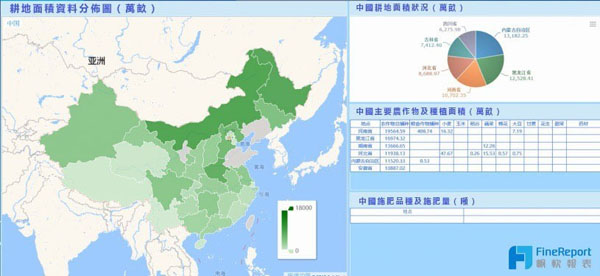

圖二是一家化肥生產企業的報表。化肥的使用量與有效耕地面積和作物種類有直接關系。及時了解各地的耕地面積變化和種植類型,對于評估市場容量、制定市場策略有重要作用,也是生產部門制定生產計劃的重要參考。

整合制造前后環節,實現大量生產與訂制化的協調

生產要依賴于市場提供的數據,決定生產什么、生產多少;采購庫存制約的實際生產量;服務售后數據又決定著著產品功能、質量該如何改進——生產,是工廠所有環節的連接者和數據整合應用者。

如今,市場的多變和訂制化生產是大勢所趨,如何提高生產效率、縮短產品生產周期,以快速應對市場的變化,以及如何做到彈性決策和智能生產以達到“大量生產”與“訂制化”之間的協調,成為生產環節的關鍵。工業4.0中大熱的技術,物聯網、AI、機器人、大數據分析在這里盡情發揮作用。

可視化工廠透過大量布建的傳感器,密集擷取特定區域或對象的特定訊息,在PC上或是手機上就可以隨時了解整個工廠的運轉;BMW為了滿足每位顧客挑剔善變的需求,其生產線的應變能力已經到可以讓顧客在車子進入生產線的六天前,都可要求變更設計與配備的程度,沒有任何一輛是完全一模一樣。這些實現都依賴于技術的實施,以及技術背后全流程數據的整合。

通過傳感器對各生產機構的生產裝置進行每5分鐘一次的數據抽取,集中展現在數據大屏上,集團能夠對各生產裝置的負荷了如指掌,也能及時發現和解決問題,保證生產效率。

服務是所有環節的試金石

在服務中了解客戶、了解產品,是對市場方向正確與否的反饋,也是生產質量、產品研發的反饋。對客戶反饋的產品問題進行數據分析,關注維修率和故障率,有利于幫助產品研發改良以及生產過程優化。

這些企業流程中的每個環節,都需要其他環節數據的支撐,整合的效果讓整個流程的效率、科學性大為提高。

但打通全流程的不是一件簡單的事情,每個不同的環節會遇到不同的系統,每個系統的數據庫、數據定義、數據統計標準可能也不一樣,這就形成了一個一個的系統孤島,無法彼此連接起來。

還有一些環節還沒有做物聯網,軟件應用和數據收集尚需加強。但要在工業4.0中不落其后,這些問題都要一個一個慢慢補足。就像水桶,是其中一塊木片變短,決定了整個桶的容量。

從痛點出發,而不是從技術出發

看完了上面的講的內容,覺著挺好的,然后自己該怎么樣還是怎么樣,沒有很深的觸動,這是很多臺灣廠商的現狀。究其原因,是工業4.0之路沒有從公司的痛點出發。只停留在技術層面上,看到大家都在布局工業4.0,自己企業也要導入一套資料可視化工廠設備,而不是先分析企業存在什么問題需要解決,結果往往是投入了很多卻不見明顯的降本增效的效果。

在進行工業4.0之前,應該問自己這樣幾個問題:

- 企業目前有什么痛點?

- 可以用哪種工業4.0技術來改善?

- 準備投入到少成本,以及如何衡量導入后的效果?

- 改善之后的效果會比運用其他方法更好嗎?

如果你的答案是肯定的,再開始工業4.0之路不遲。

工業4.0是個過程,沒有完成了的狀態

我們談企業E化談了很多年,從開始導入CRM系統,到后面陸續導入MES、MIS、ERP、財務、物流、想笑系統,系統多了,數據雜了,再導入一個數據整合的工具:報表軟件或者BI商業智能工具。

這些都是企業E化的過程,它沒有完成狀態,是一直在進行的,沒有企業說自己的E化完成了,以后高枕無憂無需再做任何E化了。

工業4.0也是這樣的,硬件里的感測裝置、網絡裝置、機器人、穿戴式裝置、3D打印、智能手機,軟件中的云端平臺、大數據、人工智能AI、虛擬現實VR/增強現實AR術都是一個個階段,隨著發展可能還會蹦出新的技術。要做好沒有一勞永逸的準備,不斷根據企業的狀況、技術的發展來隨時優化,才能在激烈的競爭之中始終立于不敗之地。