隨著社會及科技的進步,已經很少有企業不使用IT設備了,上至大型的跨國公司,小到街邊的便利店,無不依靠IT系統來支撐必要的辦公及生產活動。因此,企業也都越來越重視IT系統的建設及維護,設立了專門的IT部門,來進行企業內的網絡、IT等系統的建設及維護。

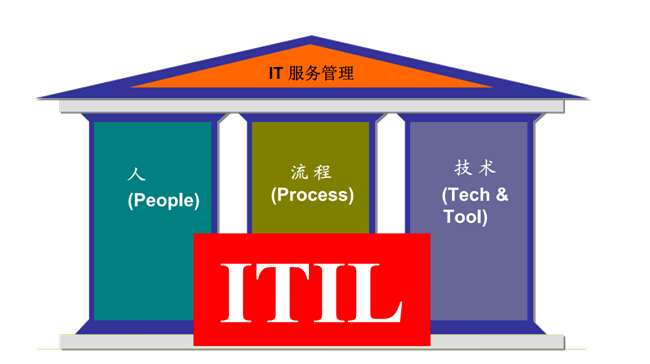

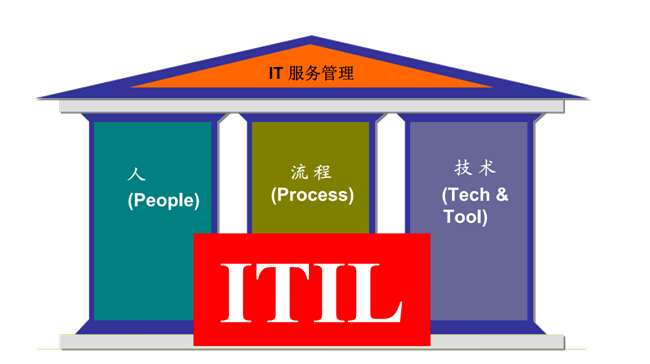

由于企業信息化的深入, IT運維部門所負責的IT設備及軟件的運行維護工作變得越來越復雜, 技術難度越來越高,支撐的業務也越來越多。依靠簡單的IT技術人員單打獨斗的維護方式已不能滿足業務的發展,必須建立一個基于人/組織,流程以及工具統一的運維體系。說到標準,不得不提英國中央計算機和電信局CCTA(現已并入英國商務部OGC)于20世紀80年代開發的一套IT服務管理標準庫——ITIL(IT Infrastructure Library),它是有關IT服務管理的一個最佳實踐框架,現已成為國際IT服務管理領域的事實標準。

ITIL強調基于“以客戶為中心、以流程為導向”的IT管理理念,將傳統的IT管理活動按照流程的方式重新加以組織,并強調根據客戶的業務需求提供質量可靠、成本合理的IT服務。基于ITIL運作IT服務,可以確保企業充分利用其技術和人力資源,并確保業務需求能夠以最低的成本得到滿足。對于IT部門而言,ITIL只是工具,IT服務(ITSM)才是目的。

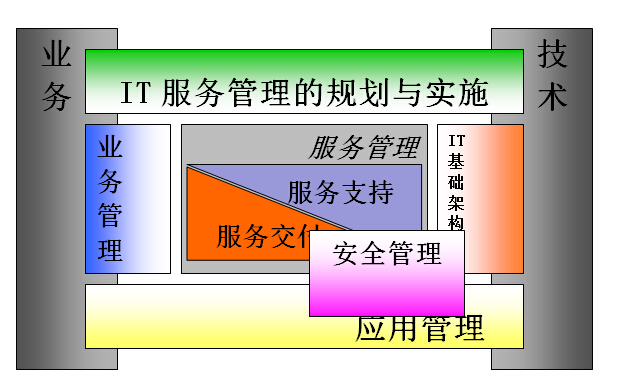

IT部門的服務對象是企業內IT系統的使用者,但這些用戶大都不是直接使用設備,而是這些設備及應用之上所承載的業務,即企業業務的支撐系統。也就是說,在提供IT服務的時候,我們首先應該考慮業務需求。從下圖ITIL的框架上可以看出,服務管理模塊是ITIL 架構的核心模塊,但所有模塊及流程的最終目的都是為業務管理而服務的,業務是支撐企業發展的基礎,因此也應該是IT服務的最終目的。

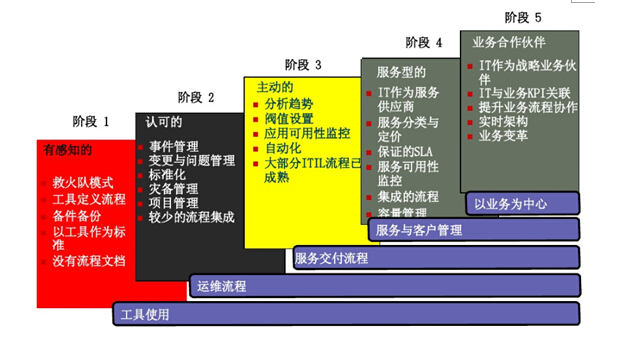

傳統的IT工具和流程集中在技術上,而不是業務目標上,已經不能滿足面向業務的IT運維策略。經常會出現,業務部門報告業務系統有問題,但在IT部門來看各個設備及應用的性能均在正常范圍之內,導致業務部門和IT之間溝通的信息不對等。同時,對于業務的問題,IT部門缺乏端到端的定位工具,難以發現業務問題的根因,而且設備出現故障后難以評估影響范圍。因此業務管理系統的需求就顯得越來越迫切。著名IT咨詢公司Gartner提出了企業IT成熟度模型,通過該模型我們不難看出,IT運維的最終階段是IT部門以業務為中心,成為業務部門的合作伙伴,一起促進業務變革;所以,業務管理是企業IT管理管理走向成熟的必然過程。

基于這種趨勢及需求,目前國內不少ITC運維工具廠商都開發了業務管理系統和組件。有廠商通過數據建模,將各業務相關的應用及設備進行關聯,然后基于不同的加權值計算出業務健康度,此舉雖然可以直觀地反映業務的可用性情況,但由于各權重值比較難確定,因此,該健康度只能作為一個定性的參考,不能客觀反映業務的量化指標。也有廠商采用了健康度等指標,但它的設備建模中卻不能把存儲等設備關聯進來。

華為eSight,可以建立業務服務與IT基礎設施和應用組件的可視化模型,只管展現業務相關的物理拓撲及邏輯拓撲;并以業務訪問量、響應時間等指標來量化監控業務系統的性能,便于運維人員發現并定位業務問題。整體而言,華為eSight的業務服務管理的各種指標及業務展示更加貼近實際運維的應用場景。