風險總被無“情”傷——產品GG用繩命在說風控

上月某日和同事結束了小酌后發現天色已晚,便匆匆選了一輛網約車。

開車的人年紀稍長,看似老司機一名,可沒曾想出發沒多久便問題頻出——搶紅燈、壓實線、不認路……見這情形,微醺的我便有了幾番清醒。接下來我主動找起話題與司機攀談起來,得知其來上海不足兩周,駕照只拿了半年,而且考證過程只花了三周……

他的坦誠讓我從頭到腳徹底的清醒,于是找了個蹩腳的理由就近下車。APP評價是:交規未過關,2星。

過了幾天想其此事,偶然拿起手機,發現司機賬號在平臺中已經消失,我估計不少小伙伴也和我一樣,做了相同選擇。客觀來說,這對他和其他乘客都應該算好事,從風控角度,我幫助平臺完成了一次風控操作。

這讓我聯想起某次和信息安全部門朋友的討論——最初,我們都沒想到“風控”這個詞和互聯網關系越來越密切。而現在,時代的發展告訴了我們結果。

風控 VS 互聯網 還是 風控 & 互聯網

目前各種企業都在向互聯網方向轉型,專門研究業務邏輯找可乘之機的黑灰產越來越多。安全部門采取的應對:

①本地化的規則引擎。

②對通過訪問Web、App的用戶進行風險辨識或者信用評定。

誰更重要。其實同樣重要——為什么?因為兩種方式互相無法替代對方。

一般基于內部數據分析所要的結果:一個用戶一系列的登錄、注冊行為快速體現出他的意圖;而基于外部情報合理運用能夠暴露一個登錄行為看似正常的人未來可能存在的風險。

就像網約車這個案例,對于違規駕駛我們判斷依據是行為,那么主動的攀談是內部情報搜集,APP的評論就是外部情報調用。

互聯網行業需要情報

常常被客戶問到,新型爬蟲分子或者羊毛黨很久才被發現,因為它具備一些真人的表現-既瀏覽了頁面圖片又具備不規律的頁面停留時間,如何能準確的定位他呢?我的回答是:

看你需求是否將“快”立為重點目標。

持續不斷優化的規則引擎一定會發現這些爬蟲,但是代價是保證足夠時間完成判斷最終生成畫像,為防止誤殺可能還需要占用一些時間用于應用其他判斷邏輯。我建議是,其實完全可以結合情報分析加快這一過程的完成。

風險是概率事件,情報不應是黑名單

我們并沒有因為飛機事故率永遠大于0%而拒絕乘坐飛機?我們并沒有因為得到轉基因結論就不開發轉基因食品?

逃避風險是不可能的。

所以我認為風控關注的焦點應該是:獲取足夠的已知信息,掌握充分的理論依據,從而實現降低風險出現的幾率。

情報數據不是放之四海皆準

舉例:我們在使用手機衛士時會發現會被標示中介、廣告、出租司機等名稱,這其實是一個維度標簽說明,方便我們選擇適合自己的——

“也許你一整天不想被任何非工作信息打擾;

也許你真的在一段時期內整天期待著獵頭找你寒暄。”

所以,情報應該是個基于行業背景的數據源。

情報應該是權重分值

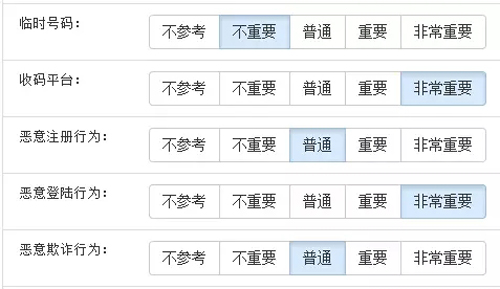

如果風控人員只能得到一個風險分值,或者能看到分值對應的標簽,卻無法配置權重,依舊會存在很多問題。比如,對于100分的風險評級的登錄用戶,風控人員仍然不敢輕舉妄動。

其實互聯網情報與手機衛士類似,只不過顆粒度尋求更高的標準。使用科學的權重計算法可以把情報數據合理的利用起來:

- O2O:也許會把商家刷單行為放到8成比重,同時維度放在手機號、設備指紋;

- 在線游戲:會把撞庫行為放到9,維度在IP;

- 支付行業:會著重在銀行卡和交易時間位置變化上。

情報服務質量

數據的來源穩定、蜜罐技術、分布式風控數據共享方式、保鮮指數都是參考的標準,最重要的是情報數據能提供的維度必須足夠的全、覆蓋率必須足夠的高。

能夠將風控引擎和情報服務緊密結合才是風控人員應該努力的目標,選擇了對的情報,必定給企業帶來***的價值。

本文是51CTO專欄豈安科技的原創稿件,微信號:bigsec