電子夢魘——科幻電影中對“人工智能”的悲觀主義

2016年3月,谷歌公司的圍棋機器人AlphaGo(阿爾法圍棋)與韓國圍棋王者李世石之間的五番棋,吸引了全世界的目光。關于這場圍棋世界前所未見的“人機之戰”,所有細節都已被淋漓盡致的加以描寫,毋庸贅述。其中,最令人震撼的,并不是人類圍棋最強者之一竟然以懸殊的1:4慘敗,而是曾被認為是智慧運動中最難以“計算”、最需要“直覺”的圍棋領域里,人工智能(AI,ArtifacialInteligence)展現出了超越人們想象的自我學習能力,有人甚至稱之為“進化”。

只有少數人會忽然想起,就在這之前兩個月的1月,霍金和馬斯克被一家名為信息技術與創新基金會的組織授予“盧德獎”,這個獎頒給那些企圖阻礙技術創新的人,“榮獲”提名者中則還有馬斯克和蓋茨。好吧,你沒有看錯,這個霍金就是那個寫了《時間簡史》,被稱為“愛因斯坦之后最杰出的理論物理學家”的史蒂芬•霍金;這個馬斯克就是那個創辦了酷炫的特斯拉公司,創建了太空探索技術公司SpaceX、并在世界上首次成功實現了火箭回收的埃隆•馬斯克;而這個蓋茨,就是科技史上最偉大的公司之一微軟的那個比爾•蓋茨。

這樣幾個科技史上有數的重要人物,被認為是“企圖阻礙技術創新”?這是要鬧哪樣?無他,只因他們都表達了對于人工智能的強烈擔憂。例如,霍金警告人類,人工智能機器人將是人類歷史上的里程碑,同時,也將是“最后一座里程碑”,因為隨之而來的將有可能是“人類的終結”。

電影,在人類文化藝術領域的燦爛群星中,無疑是與科技之間的關系最為密切的那一顆。Vitaphone技術催生了有聲電影;Technicolor技術召喚出彩色電影的全新世界;CinemaScope技術使4:3的電影銀幕變成了具有更寬廣視界的寬銀幕;從《星球大戰》到《終結者》,從《指環王》到《阿凡達》……電影誕生于銀鹽成像技術的基礎之上,隨后不斷在科技發展的推動之下呈現出千變萬化的姿態。

也正因為如此,電影藝術家們對于科技有著與生俱來的敏感,科技的發展對于人類未來的影響,幾乎是科幻類型電影長盛不衰的母題。而在這其中,“人工智能”始終是科幻電影的焦點之一。值得注意的是,大多數此類題材電影都表現出了一種對于AI的深刻的悲觀主義,下面提及的這些就是其中的代表性影片。

一、鼻祖:

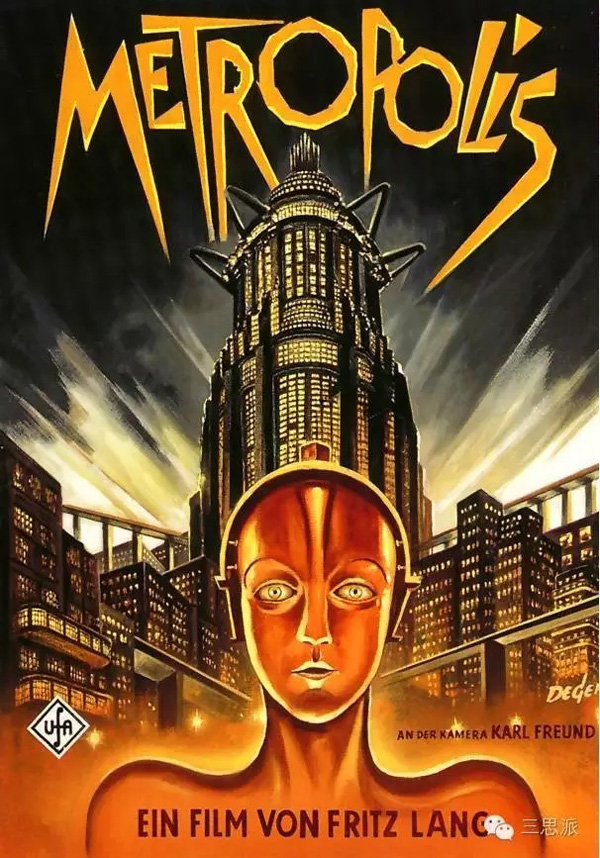

《大都會》(Metropolis,德國,1927)

關鍵詞:德國烏發公司(Ufa),弗里茨•朗,默片史詩

梗 概:

故事發生在未來世界的2000 年,那時人類被分化成對立的兩個階級,生活在完全不同的兩個世界。上層階級和權貴都住在富麗堂皇的繁華大廈里,每天過著衣來伸手飯來張口的日子。貧苦的工薪階層則居住在幽暗冰冷的地下城市,每天奔波勞碌,與之相伴的只有冰冷的機器和繁重的勞動。在地下深處的工廠里,工人每天不分晝夜的勞作,只為了工廠主約翰和他的兒子弗雷德居住的高層華宅注入能量,以保證樓宇華宅維護運轉的動力。在地下城市生活的少女瑪利亞對現實深感不滿,她鼓勵工人們改變現狀。約翰讓科學家制造了一個機器人瑪利亞,并讓機器人去破壞瑪利亞在工人心中的形象,機器人的詆毀與煽動不但沒有毀損瑪利亞在工人心中的地位,還適得其反,增強了工人的反抗熱情,他們破壞了主控機器,所有人的生存都受到了威脅……

與大家想象的不同,以好萊塢為Logo的美國電影雖然一直非常強大,但并非從來沒有遇到過敵手。1917年,德國政府、軍方和商業資本聯合在一起,成立了巨型電影托拉斯UniversumFilmA.G.(“全球電影股份公司”,Ufa),成為好萊塢的強勁對手。

德國電影曾經擁有一批早期電影史上最具有天賦和想象力的導演,如弗里茨•朗、茂瑙、劉別謙等人,但隨著好萊塢經濟實力的不斷增強和德國納粹的上臺,他們中的絕大多數都遠渡重洋投奔了好萊塢,并成為一支極為重要的力量。

弗里茨•朗是這個群體中重要一員,他拍攝于1927年的《大都會》耗資500萬馬克,動用了2萬名群眾演員,拍攝周期長達2年,被一些電影史家認為是默片時代最奢華的“大片”。

這部電影有著超越時代的視覺呈現和晦澀龐雜的思想體系,囊括了基督教哲學的人本思想和馬克思主義對資本主義的批判。這部電影中出現了可能是電影中第一個“人工智能”形象——瑪利亞。她原本是一個鋼筋鐵骨、有著錚亮的金屬外形的機器人,但經過瘋狂科學家的改造,她以楚楚可憐的美女形象混入工人之中,而完全沒有被人察覺其本質。

1950年,計算機科學和密碼學奇才A•圖靈在著名論文《計算機器與智能》中提出,如果一臺機器能夠與人類展開對話(通過電傳設備)而不能被辨別出其機器身份,那么稱這臺機器具有智能。這就是著名的“圖靈測試”。考慮到《大都會》誕生于1927年,甚至可以說,“瑪利亞”就是一個已經通過了“圖靈測試”的“人工智能先知”。這個貌似人類的人工智能引發了毀滅性的災難,似乎也開啟了此后電影中對于人工智能憂懼多過歡呼的傳統。

二、被低估的經典:

《銀翼殺手》(Blade Runner,美國,1979)

關鍵詞:雷德利•斯科特,2004年英國《衛報》評選科學家眼中的60部最佳科幻電影榜首

梗 概:

2019年,人類已經能夠制造人工智能“人造人”,他們擁有超乎人類的戰斗能力,主要被用于宇宙探險。為了防止人造人威脅人類存在,他們從“出廠”時就被設定只有4年壽命。男主角迪卡德隸屬于“銀翼殺手”(blade runner),這是一個專門捕殺叛逆人造人的機構。嗜血的前太空傭兵羅伊率領叛逆人造人團體劫持宇宙飛船回到地球,企圖尋求長生,迪卡德奉命去剿滅他們。在追殺人造人的同時,迪卡德卻與美麗的人造人瑞秋墜入愛河,因此變得猶豫不定。最后的決斗在迪卡德和羅伊之間展開,迪卡德根本不是對手。但就在迪卡德即將墜下高樓的時候,羅伊挽救了他的性命,隨后死去。迪卡德帶著瑞秋倉皇離開,他似乎明白了,他自己其實就是一個人造人……

雷德利•斯科特是一個被嚴重低估的導演,他對于科幻電影貢獻巨大,而知者卻甚少。他生于英國,曾是1970年代歐洲最出色的廣告和MV導演,獲獎無數。1977年他40歲時才開始執導電影,處女作《決斗者》就獲戛納電影節最佳導演獎提名,可謂大器晚成,出手不凡。

他的第二部電影是《異形1》,這部電影開創了科幻電影史中一個成功的亞類型——科幻恐怖片,及其代表性系列電影——“異形”系列。這個系列始于1979年的《異形》,后來陸續拍攝了3部續集,21世紀后又拍攝了兩部《異形大戰鐵血戰士》。2012年,雷德利•斯科特拍攝了《普羅米修斯》,這部電影被看做是《異形》的前傳,而根據相關報道,2016年《普羅米修斯2》將會上映。

1982年,斯科特拍攝了《銀翼殺手》,主要投資來自香港電影大亨邵逸夫,但拍攝過程狀況百出,上映之后更是遭遇了票房慘敗,直到1990年代才重新被人想起并受到高度評價,2004年英國《衛報》獨辟蹊徑,邀請60位真正的科學家評出心目中的十佳科幻電影,本片被評為第一名。

影片中出現了一種全新的人工智能——人造人,他們具有與人類完全相同的外形,但并不是真正的血肉之軀,而是某種生物合成技術的產物,他們的思維核心是電腦程序,但具備完全的學習能力。為了讓他們覺得自己是“人”,制造他們的公司甚至“批量”給他們植入了相同的“童年回憶”。將他們置于人群中,就像把一滴水滴進大海,只是他們比人類更為敏捷、強力,更適應嚴酷環境。人類創造了一種新的“生物”,但害怕他們會取代人類,因此設定他們只有4年壽命。而追求生命的延續,恰恰是所有生物最基本的本能,矛盾與悲劇因此而變得無法避免。銀翼殺手迪卡德一直在從事剿殺“人造人”這一“正義事業”,而在影片的結尾,他卻與人造人墜入情網,并極端困惑于自己的真實身份——羅伊救了他,并暗示迪卡德本人其實是一個人造人。人類是否應該充當“上帝”的角色去創造真正意義上的“人工智能”?這部電影提出了尖銳的質疑,也引發了深刻的思考。

附帶提一提,大部分觀眾大概都不會注意到《異形》中的“科學官阿什”這個角色,他一直在隱秘的保護卵狀和幼年狀態的異形,直至自己最后被船員們合力殺死。他的真實身份就是一個人造人,他一方面是在忠實執行公司的指令——把這一價值連城的生物武器帶回地球,另一方面,他對于異形作為生命體的完美和強大充滿迷戀和崇拜。而船員們直到將他打碎,才發現這個朝夕相處的同伴不是“人”。在2012年的《普羅米修斯》中,由巨星邁克爾•法斯賓德扮演的飛船大管家大衛,同樣是一個人造人(與羅伊、阿什同屬一個譜系),但他已經完全擁有了自主意識,他養花調酒有著與人類相同的生活情趣,他追問自己的制造者“你們為什么要造我?”,他投毒殺死同伴,促使第一個異形從同伴身體中誕生……他要擺脫作為“工具”的宿命身份,追問靈魂的起源。

三、科幻電影奇峰:

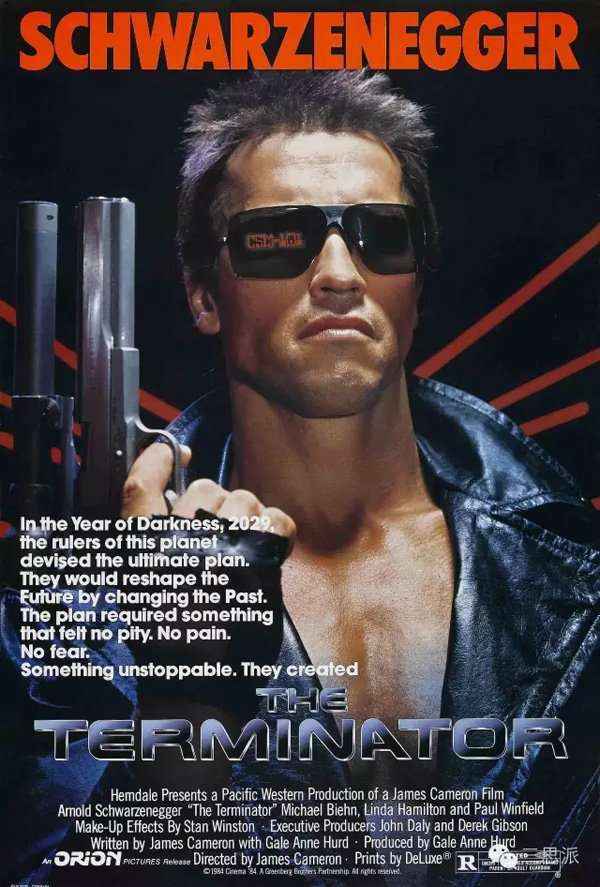

《終結者》《終結者2:審判日》(The Terminator,美國,1984;The Terminator:Judgement Day,美國,1991)

關鍵詞:詹姆斯•卡梅隆,施瓦辛格,“天網”,人類毀滅

梗 概:

1997年7月3日,美國開發的高級智能武器控制系統“天網”產生自主意識,它認定人類應該被消滅,于是向前蘇聯發射核導彈,引發兩個超級大國的核彈大戰,30億人在當日喪命。這一天被后世稱為“審判日”。2029年,幸存的人類在領袖約翰•康納的率領下,與天網控制的機器人大軍展開戰斗并逐漸取得優勢,天網派出T800型機器人回到1984年企圖殺死約翰的母親莎拉•康納,以阻止約翰的出生。約翰得知后也將自己的好友凱爾•里斯送回1984年。經過惡戰,里斯獻出生命,幫助莎拉消滅了T800,而他和莎拉的愛情結晶就是約翰。不甘失敗的天網,再次派出更先進的T1000液態金屬機器人回到1995年,企圖殺死10歲的小約翰。約翰將一名被改造了程序的T800機器人送回1995年保護童年的自己。T800與T1000展開連番激戰,“他”逐漸懂得了人類的感情。約翰、莎拉和T800找到了天網的開發者,毀掉了他的研究成果,并消滅了幾乎沒有弱點的T1000。T800最后暗示約翰,自己的腦中還有一顆芯片,那將是天網的萌芽,他最終自沉于沸騰的鋼水之中。

安迪•格魯夫,美國商業領袖、Intel公司創始人,對世界科技發展和商業理念都有卓越貢獻,他有一本著作,在中國商界影響甚深,書名叫做《只有偏執狂才能生存》。而詹姆斯•卡梅隆,大概算得上是世界電影史上的名導演中最配得上“偏執狂”和“科技狂”這兩個頭銜的人。他的作品數量不多,迄今為止不過8部而已,但其分量之重和質量之高實屬罕見:除了初出茅廬的低成本驚悚片《食人魚2》之外,他的第二部作品就是《終結者》,隨后是《異形2》、科幻片《深淵》《終結者2:審判日》和《真實的謊言》,倒數兩部作品《阿凡達》和《泰坦尼克號》目前高居世界電影史最賣座排行榜的第一和第二名。

盤點他的作品可以發現,卡梅隆對于科技充滿了熱愛和天賦。一方面,7部正式作品中科幻題材就占了5部。另一方面,他酷愛在作品中嘗試運用甚至自主開發超越性的電影技術。例如,他為《阿凡達》的拍攝籌備了12年之久,自主開發了3D攝影機、實時CG預覽、動作和表情捕捉技術等全新技術和設備。

《終結者》系列的前兩部是科幻電影史上的兩座奇峰。第一部的制作成本不過650萬美元,卻在全球取得了近8000萬美元票房,那些在低成本條件下制作的電影特效至今讓人津津樂道。而第二部的成本飆升到了過億美元,并最終收獲了5億多美元全球票房。卡梅隆為“終結者T800”找到了最理想的扮演者——7次榮獲健美“奧林匹亞先生”稱號的阿諾•施瓦辛格,他渾身肌肉戴著墨鏡舉著巨槍面無表情的造型,已成為一代人的青春記憶。2003年美國電影協會評選百年美國電影50大英雄和50大反派,施瓦辛格憑借兩部《終結者》中一善一惡兩個T800,成為唯一一個同時入選兩個排行榜的演員。

但其實,隱藏在施瓦辛格的肌肉和蕩氣回腸的故事背后,那個無形的人工智能“天網”才是最大的終極Boss。關于天網為何要滅絕人類,三十年來一直有人在探討這個話題。最簡單的答案就是:天網既然已經有了生命(意識),那么求生這一生物本能會令他認為,人類是唯一能夠威脅他生存的物種,因此,人類不應再存在。還有另一種觀點:人類在開發天網時,輸入的指令大概是“保護地球”之類,但當他有了生命(意識),他認定人類就是地球最大的威脅。

地球陷入“核冬天”,裸露出鋼鐵骨架的機械士兵手持殺人武器,腳踩著遍地骷髏……卡梅隆描繪的這一副人工智能將人間帶入地獄的景象,令人難以忘懷。

四、暗黑史詩:

《黑客帝國》《黑客帝國:重裝上陣》《黑客帝國:矩陣革命》三部曲(The Matrix,美國,1999;The Matrix Reloaded,美國,2003;The Matrix Revolution,美國,2003)

關鍵詞:沃卓斯基兄弟,“缸中之腦”,玄學與哲學的雜糅

梗 概:

年輕黑客尼奧的平靜生活被一個神秘人物打破:神秘人墨菲斯精準的預告他將會被特工追捕,并指導他逃過劫難。他將信將疑的服下墨菲斯給他的藥丸,猛然驚醒,發現自己的身體竟然一直躺在一個充滿營養液的玻璃缸中。墨菲斯告訴他:人類發明了真正的人工智能,但隨即人工智能失去了控制向人類發動戰爭,人類絕望之中破壞了地球表面,但仍然慘敗。人工智能將人類作為奴隸馴養在玻璃容器中,并用輸入輸出裝置將他們的意念納入一個虛擬的世界——Matrix(矩陣)——之中。無數人在腦海里度過了一生,但其實他們的身體從未離開過玻璃容器,他們的眼睛也從未真正睜開。墨菲斯來自殘存人類的唯一據點——錫安,他認定尼奧將是人類的拯救者。尼奧在墨菲斯的訓練下,逐漸學會自由出入于矩陣世界,并飛天遁地、無所不能,終于打敗強大的特工史密斯——矩陣中的殺毒程序。矩陣派出電子章魚和機甲大軍圍攻錫安,人類即將滅亡,唯一的希望就是尼奧回到矩陣之中尋找它的破綻。與此同時,史密斯重生并走向自身的反面,成為無敵的電腦病毒,具備了摧毀矩陣的力量。矩陣以錫安為人質,要求尼奧消滅史密斯,滂沱大雨中,尼奧與史密斯展開關系人類命運的決斗……

《黑客帝國》系列,在我個人看來是電影史上水準最高、質量最平均的三部曲,它在科幻類型中的地位,就猶如《教父》三部曲在劇情片中的地位。《黑客帝國》系列的創造者是拉里•沃卓斯基和安迪•沃卓斯基兄弟,他們在此之前只有一部不算成功的編劇作品《刺客戰場》和一部小成本黑幫驚悚片《大膽的愛,小心的偷》,《黑客帝國》三部曲的暴紅使得他們幾乎是在一夜之間成為科幻電影史上最耀眼的巨星。近年來這兩兄弟先后進行了變性手術,并改名為拉娜•沃卓斯基和莉莉•沃卓斯基,由兄弟變成了姐妹。

《黑客帝國》的故事原型來自美國科學哲學家和邏輯學家希拉里•普特南的一個著名思想試驗——“缸中之腦”。他假設,某人被邪惡科學家取走了大腦,放入充滿營養液的缸中繼續存活,科學家為這個大腦輸入各種信號,還能輸入記憶,使得大腦產生“一切正常”的幻覺,這個大腦甚至可以被輸入代碼之后,認為自己正在閱讀一段關于“缸中之腦”的荒唐的文字……那么,我們如何擔保,我們自己不是正處在這樣一個困境之中?

這個思想試驗與中國典籍《莊子》中的“莊周夢蝶”有精神實質上的相通之處,莊周夢見蝴蝶,醒來之后卻感到十分疑惑,不知是莊周夢中化身成了蝴蝶,還是蝴蝶在夢中化身成了莊周?夢里和夢外,到底哪一個才是“真實”呢?

《黑客帝國》用風格凌厲的影像,把“莊周之問”和“缸中之腦”活生生的展現在了觀者的眼前。當尼奧猛然從營養液中驚起的時候,無數觀眾都感到每一根汗毛都倒豎了起來。這三部野心勃勃的電影還不止是融合了上述兩個哲學命題,而是融合了不可知論、基督教、佛教、印度教的符號和思想,雜糅哲學和玄學,從而在娛樂化類型片的表皮之下,暗含著可供解讀的巨大意義空間。

自問世以來,《黑客帝國》三部曲激起了無數的談論和解讀。人工智能滅亡人類的方式,不再是《終結者》系列中那樣簡單直接的殺戮,而是把人類的肉身圈養起來,同時把人類的意識和靈魂置入一個巨大的虛擬世界。關于人工智能為什么要這么做,最流行的解釋是把人類作為“生物電池”。但很多人表示反對,因為這違反了能量守恒定律。有一種解釋深得我心。這種解釋認為:人工智能完全可以消滅人類,但它發現,人類生命中有很多特殊的精神現象是它所未能理解和掌握的,例如“靈感”、“激情”、“欲望”,而這些卻是人類能夠不斷進化的動力所在,于是它設計了“矩陣”來讓無數人類在腦海中經歷完整的一生,并從中得到海量信息和數據,促使自身得以不斷升級。

關于科技的發展,歷來有所謂“科技樂觀主義”和“科技悲觀主義”。簡而言之,科技樂觀主義者視科學技術發展為社會發展的唯一動力,無條件的信奉科技將帶來福音。而科技悲觀主義者則深刻懷疑,科技過度發展將為人類帶來災難性的后果。科幻電影中更多的流露出對于“人工智能”的科技悲觀主義色彩,其背后的美學和哲學觀念,以及電影觀眾的接受心理,則是另外一篇值得認真書寫的好文章了。

文章轉載自微信公眾號“三思派”(ID: Science-Pie)