Intel Ivy Bridge-EP處理器評測

我們都知道Intel英特爾的Tick-Tock鐘擺策略,通過每兩年更換一次工藝制程、每兩年更新一次微架構來交替給處理器更新換代。不過,由于市場的變遷,鐘擺的等時性看起來會受到些影響:周期經常會有些變動。我們先從頭說起——記得Tick-Tock戰略是從2005年開始,其時Intel處于從老的NetBurst架構到Core架構轉變的過程中,大環境也從高頻單核開始走向低頻多核,同時,由于Itanium產品線的不成功,Intel也在其時引入了EM64T——幾乎就是AMD64的翻版。

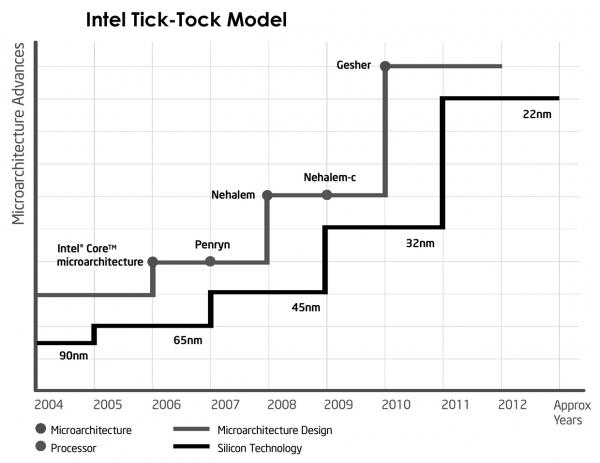

早些年的Tick-Tock模型圖

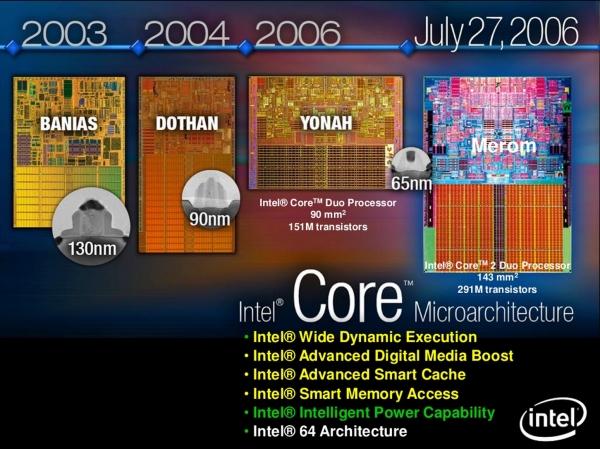

Tick-Tok策略從現有的工藝制程開始——2005年Intel的處理器混雜了多種90nm和65nm的產品,它們均基于老的NetBurst架構,如2005年1月份的單核至強Irwindale(90nm,NetBurst微架構),以及2005年10月的第一款雙核至強Paxville DP(90nm,NetBurst微架構)——實際上就是Irwindale的雙核膠水版本;稍后的2006年1月份Intel發布了基于Core微架構處理器的第一款處理器Core Duo——Conroe(65nm,Core微架構),并很快推出了其至強版本Conroe(65nm,Core微架構)和Woodcrest(65nm,Penryn微架構),2006年Intel還推出了Dempsey至強(65nm,NetBurst微架構)。也是在這一年,Intel引入了至強Xeon 3000(就是Conroe Xeon)和Xeon 5000(就是Dempsey)的系列名。

2006年Intel開始了新的Core微架構,老的NetBurst終結

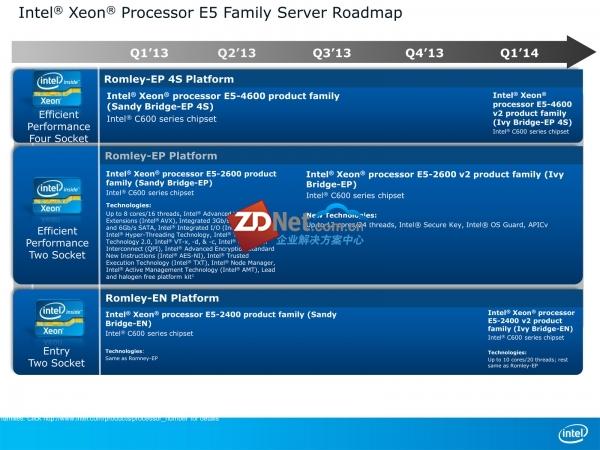

在先發布了桌面版本的Penryn微架構處理器之后,Intel的Penryn Xeon DP——Wolfdale-DP(45nm,Penryn微架構)在2007年的11月發布,而其下一代的Nehalem-EP(45nm,Nehalem微架構)一直到2009年的3月份才發布,中間隔了一年四個月;Westmere-EP(32nm,Nehalem微架構)則按計劃在一年后的2010年3月發布,而到了Sandy Bridge微架構,其雙路版本并沒有在2011年發布,先發布的是單路的Xeon E3(2011年4月),在其時Intel放棄了之前一直采用的3000、5000、7000系列的型號命名方法,改為了Xeon E3、E5、E7這樣的系列名。雙路的Xeon E5——Sandy Bridge-EP(32nm,Sandy Bridge微架構)一直到半年左右在2012年的3月份發布,而到現在最新的Ivy Bridge-EP(22nm,Sandy Bridge微架構),則是一直跳到了兩個月前——2013年9月份才發布,中間間隔了一年半。可見,Intel在處理器工藝制程和微架構方面并沒有太大的延遲,然而在同一微架構的不同架構產品上,會受到外來因素的影響,一般都有所延誤,并按照E3、E5、E7的排列順序依次排列。Intel其實并沒有太嚴格地按照Tick-Tock執行。

Intel Xeon E5處理器路線圖,Sandy Bridge-EP處理器的下一代的型號沒有改變數字系列,而是在之前的E5-2600后面加了v2后綴;Ivy Bridge屬于Tick-Tock中的Tick+

2013年9月,Intel Xeon E5-2600 v2處理器,代號Ivy Bridge-EP(22nm,Sandy Bridge微架構)

大約在兩個月前,我們拿到了最新的Xeon E5-2600 v2處理器產品——也就是最新的Ivy Bridge-EP。說句題外話,其時入門單路版的Xeon E3已經是Haswell架構了,而高端多路的Xeon E7還處在Sandy Bridge架構。樂觀估計,Xeon E7的Ivy Bridge-EX大概就在這兩個月會出現。其實對于Ivy Bridge-EP出現這么晚應該并不是技術上的原因。Ivy Bridge-EP搭配的芯片組仍然和Sandy Bridge-EP保持一致,仍然是Patsburg,2012年Patsburg出來的時候由于SCU(Storage Controller Unit)的SAS速率問題而受到了延期,今次應該不會再有問題了才對。

Intel Ivy Bridge-EP處理器評測 by ZDNet企業解決方案中心 Lucifer

接下來,我們會先對Ivy Bridge-EP搭載的幾項新特性進行解釋,并進行實物展示,然后介紹我們使用的服務器平臺——在最初的Patsburg工程樣品主板損壞了之后我們進行了更新——最后就是對Sandy Bridge-EP和Ivy Bridge-EP處理器進行性能測試對比。