揭秘:大數據落地引發BI變革

隨著信息化技術的發展與應用,為各行業的企業在業務發展上帶來了最直接的機會。同時也產生了大量的業務相關數據,這些數據可能會涉及到企業的財務信息、營銷數據、客戶資料等等。

這些數據的留存是否會對業務發展提供有力的幫助呢?據相關機構估算,在財富500強的企業中,平均每一家企業都會保存有最近7至10年的客戶數據,而這些數據往往未得到充分的利用。與此同時,這類的數據還在大幅度的增長。據經濟學家最近的一項研究顯示,人類在2005年中創造了大約150 EB字節的數據信息,而2011年達到了1800 EB字節。同樣,市場研究公司IDC表示,數字內容將會呈現每18個月翻倍增長的趨勢。Gartner預測表示,未來將有多達80%的企業數據趨于非結構化,并且數據來源涵蓋了傳統和非傳統渠道。

大數據面臨的兩個挑戰

近幾年來,隨著互聯網與信息技術的發展,全球數據量呈現了爆炸式的增長。移動通信技術、無線設備、社交網絡、遠程協作以及基于云的諸多服務都是導致數據呈幾何增長的主要原因。可以說,數據的爆炸式增長為全球各行業均帶來了管理上的問題。

例如,在電信行業的呼叫數據記錄管理、金融行業的交易數據和客戶資料管理、零售行業的供應鏈管理以及制造行業的業務績效管理等等。對于企業用戶來說,大數據的來臨也無形中增加了他們所需承擔的責任以及成本。企業必須保持這些數據在很長一段時間內的可用性,并滿足這些龐大數據量在存儲方面的需求。這就導致了企業需要采購和維護所需的硬件設備,并且還要不斷的進行監督與管理。

那么,企業利用這些海量的數據能做什么呢?許多敏銳的管理者已經意識到,這些數據可能會成為企業的真正優勢,為業務運營提供超越競爭對手的洞察力。但隨之而來的問題就是數據處理的能力和速度。數據的運算速度會受到物理設備極限能力的限制,從而影響從數據庫中訪問數據和運算指令所需的時間。這意味著,一個復雜的計算將無法實時完成,可能會持續幾個小時甚至幾天。

另一方面,運算速度并不是決定大數據發展的***關鍵要求。當前的大數據無處不在,并且其大多來自于非結構化的外部數據。企業需要尋找一個可以幫助其獲取、分析、治理和信息共享的工具。在Gartner 2011技術成熟度曲線(Hype Cycle)中我們看到,大數據技術正在日趨成熟并上升到了“過熱期”階段。在企業需求更快的數據訪問速度時,也希望能夠迅速了解到這些數據可用來做什么。這就涉及到了大數據在企業應用中的兩個主要挑戰,實時數據分析與實時業務響應。

挑戰之一“實時數據分析”

大約在15年前,當時還沒有現在的“商業智能(BI)”,而是稱為“決策支持”。那個時候,企業已經可以從他們的數據中獲得有用的業務發展洞察,直到最近數據量爆炸增長的來臨,才使得企業在獲取數據實時分析時面臨了較大的阻力。

在2012年達沃斯世界經濟論壇的報告中寫道:“現在企業中的分析師們希望能夠制定他們所需求的分析方案并親自制作和運用報告,希望在運作時能夠盡量少的被IT部門參與。他們覺得對于IT的依賴大大減慢了他們的工作效率。同時,他們還希望數據能夠可視化。因為目前企業和消費者比以往任何時候都更加期望能夠獲取到與數據相關度較高可視化報告,這不僅要體現在圖表、圖形和熱點圖等形式,還需要能夠設計具備偏好的自定義形式。”

由此不難看出,明確的數據點和分析結果對于企業來說是非常有價值的。但現今的分析僅局限在企業的現有數據庫還不夠,還需要保持數據與當前社會乃至全球的相關性。這意味著企業需要從社交媒體、地理位置、CRM系統、政府的公開數據、手機信息等非專有的渠道獲取數據,進行額外的分析。

另一方面,對于實時分析來說,當前的移動應用潛力也才剛剛開始出現,其移動分析或將比預期的影響更加深遠。例如,廣告或其他有針對性的目的可以對移動設備用戶的實時行為作出分析。而在移動應用分析方面,那些有大量移動辦公人員的企業可以針對員工移動設備的使用作出分析,其中可能會包括數據、信息和地理位置等等。除卻移動應用外,實時分析還可利用從無線傳感器網絡、道路網絡監測、空中交通及鐵路等途徑獲取的數據。

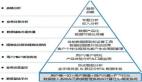

總之,任何企業的目標都是希望獲得一個真實的且實時的數據分析,通過大數據尋找新的思路。因為大數據往往涉及了多年的歷史管理數據,企業可以從中提高決策、加速性能并提高生產力和效率。