深度解讀智能駕駛系統(tǒng)缺陷解決方案

與傳統(tǒng)汽車相比,自動駕駛汽車更注重車輛能否將乘客安全地送達目的地這一實用性目標,這應(yīng)成為自動駕駛汽車行業(yè)發(fā)展的根本要求。自動駕駛技術(shù)廣泛應(yīng)用并實現(xiàn)其安全目標需要一系列技術(shù)前提:物聯(lián)網(wǎng)的普及和智能網(wǎng)聯(lián)、公路智能化改造和車輛智能化。但其僅僅實現(xiàn)了車輛的部分智能化,物聯(lián)網(wǎng)和公路的智能化改造均未實現(xiàn),致使自動駕駛技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)場景缺失,無法實現(xiàn)駕駛數(shù)據(jù)的快速收集、分析和共享,難以做出保證駕駛安全的決策。

此外,在當前的技術(shù)條件下,車輛智能化仍然存在諸多無法克服的各類內(nèi)在風險。首先,就其感知系統(tǒng)而言,視覺感知、激光感知和微波感知三類感知技術(shù)各有優(yōu)點和缺點。如在強光和高速公路上行駛時,視覺感知無法進行有效感知,并且無法勝任復雜環(huán)境下的全要素識別任務(wù)。激光傳感器和微波感知毫米波雷達無法識別靜止物體或低速行駛的車輛、偏航的車輛、路坑等。

其次,就其決策系統(tǒng)而言,在當前的技術(shù)條件下,人工智能也具有明顯的缺陷。第一,其基礎(chǔ)算法無法像人類一樣富有經(jīng)驗并可以完全理解其所感知到的各類數(shù)據(jù)。第二,對人工智能深度學習的能力培養(yǎng)很大程度上體現(xiàn)了開發(fā)者的知識積累程度和價值觀,甚至帶有其在現(xiàn)實世界中的歧視和偏見,具有很大的局限性。如當前自動駕駛系統(tǒng)被設(shè)計為主要識別移動的物體、而無法識別靜止或低速移動的物體。

當前ADAS系統(tǒng)已經(jīng)在部分車型上實現(xiàn)了商用化,相對于一級輔助駕駛系統(tǒng)而言,二級駕駛輔助功能已經(jīng)初步具備了自動駕駛在初級條件下的駕駛功能,比如脫手脫腳進行一定時間的“自動駕駛”,且從用戶使用的基本反饋來看,針對一些簡單場景下的駕駛輔助功能還是比較滿意的,但是針對復雜條件下的處理情況卻不盡理想。主要表現(xiàn)為如下場景功能:

問題分類 | 問題描述 | 嚴重度(S) | 頻繁度(F) | 探測度(D) |

橫向控制功能 | 1)橫向控制過程中,容易出現(xiàn)控制超調(diào),導致急速偏離車道; | 8 | 5 | 6 |

2)當駕駛員踩油門踏板對縱向進行加速控制時,橫向壓線行駛不退出; | 6 | 6 | 6 | |

3)駕駛員對方向盤超控后,系統(tǒng)出現(xiàn)強烈對抗或極易退出兩種極端; | 8 | 6 | 6 | |

跟線控制功能(ICA) | 1)對于相鄰車道某些大車或異形車會造成的壓迫感無法做到自適應(yīng)的規(guī)避或躲閃; | 5 | 9 | 7 |

2)對于進入彎道無法做到提前限速,經(jīng)常導致入彎困難或彎道偏離正常車道; | 7 | 9 | 5 | |

跟車控制功能(TJA) | 1)經(jīng)過十字路口時,與并排的側(cè)方車輛容易發(fā)生碰撞; | 9 | 5 | 7 |

2)當車輛識別車道線與車輛間歇性出現(xiàn)時,容易出現(xiàn)跟線與跟車控制之間的頻繁切換; | 5 | 5 | 6 |

說明:如上嚴重度、頻繁度及可探測度分別從1-10分別為由低到高的不同等級。

下面將針對性的對如上二級駕駛輔助功能售后問題進行相應(yīng)的原因分析及解決方案說明。

目前從售后市場統(tǒng)計的基本的橫向控制功能問題主要包括如下幾類:

1)橫向控制超調(diào)問題

橫向控制過程中,容易出現(xiàn)控制超調(diào),導致急速偏離車道;

2)駕駛員縱向干預時,橫向控制魯棒性降低

當駕駛員踩油門踏板對縱向進行加速控制時,橫向壓線行駛不退出;

3)駕駛員橫向干預時,橫向控制魯棒性降低

駕駛員對方向盤超控后,系統(tǒng)出現(xiàn)強烈對抗或極易退出兩種極端;

圖片

圖片

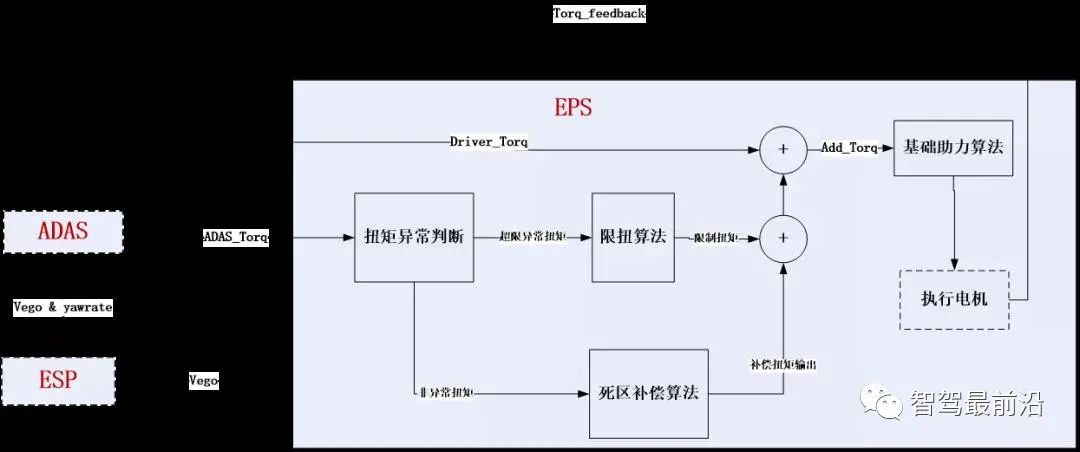

對于自動駕駛控制回環(huán)中我們不難看出主要體現(xiàn)在控制器+執(zhí)行器的交互執(zhí)行結(jié)果上,其整個橫向控制邏輯圖如下:

圖片

圖片

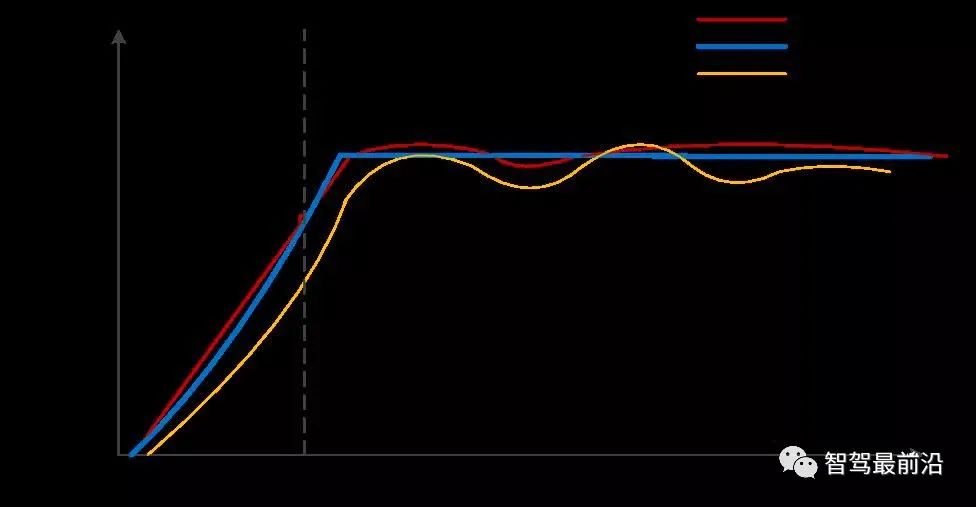

當控制端準確地發(fā)送的控制信號時,執(zhí)行端則需要在適當延遲條件下將性能響應(yīng)到位,如果執(zhí)行器響應(yīng)過程中出現(xiàn)如下不同的情況,則會導致不同的執(zhí)行結(jié)果。

1)延遲較長時間開始響應(yīng)自動駕駛控制器指令

2)響應(yīng)執(zhí)行器結(jié)果的最小值比控制端發(fā)出的最大值更大

3)響應(yīng)執(zhí)行結(jié)果的最大值比控制端發(fā)出的最大值小

4)響應(yīng)執(zhí)行結(jié)果后執(zhí)行器清零(或回退)慢

1 橫向控制超調(diào)問題

橫向控制超調(diào)主要表現(xiàn)為當系統(tǒng)控制器發(fā)出轉(zhuǎn)向指令后,執(zhí)行器在執(zhí)行轉(zhuǎn)向過程中會出現(xiàn)轉(zhuǎn)向過度或轉(zhuǎn)向不足等情況,此時系統(tǒng)功能無法及時的滿足駕駛員的駕駛需求導致偏出目標車道的情況,這種控制缺陷主要影響系統(tǒng)性能指標,且會在一定程度上一定程度上影響控制執(zhí)行結(jié)果(如偏離車道可能導致系統(tǒng)退出)。

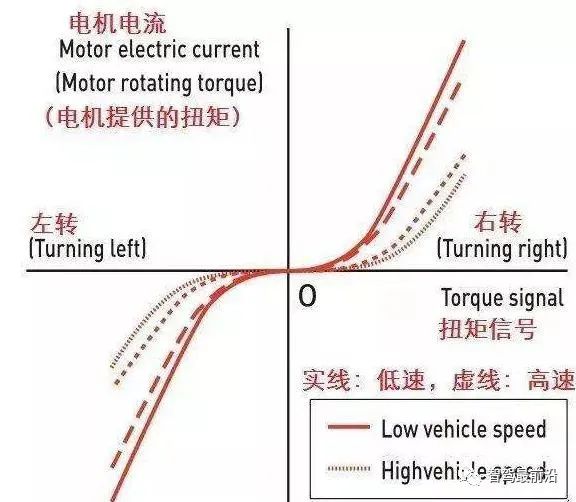

對于超調(diào)控制來說,主要是指執(zhí)行器執(zhí)行結(jié)果超過控制端指令發(fā)出值后導致車輛偏出車道。執(zhí)行器執(zhí)行結(jié)果偏大的原因除開本身控制端響應(yīng)能力外,更多的是對于響應(yīng)初期的系統(tǒng)助力曲線標定不合理。如下圖表示了執(zhí)行器EPS基礎(chǔ)助力曲線的生成圖譜。

圖片

圖片

從上圖中不難看出,對于上層發(fā)出的相同的扭矩信號,其執(zhí)行器EPS執(zhí)行的助力曲線隨著車輛速度值不斷增加而增大,也就是低速時(實線表示)需要更多的基礎(chǔ)助力,而高速(虛線)時,其基礎(chǔ)助力則較低。但是EPS對于基礎(chǔ)助力的反應(yīng)是一個過程量,如果在同一時間段內(nèi),速度變化了較大值,則基礎(chǔ)助力曲線的反射弧來不及跟上由輪端反饋回來的速度變化,則會導致較高的速度下使用前一時刻較大的基礎(chǔ)助力曲線進行助力,其結(jié)果是助力超調(diào),導致其執(zhí)行結(jié)果超調(diào)。

此類問題從根源原因上看是無法解決的,因為助力曲線標定結(jié)果受速度的影響比較大,而速度值總是在輪端執(zhí)行后才會返回來被檢測到,因此該延遲會導致其執(zhí)行助力過程總是滯后的,這里要想解決該問題要么通過選擇更好的執(zhí)行器單元,要么摒除基于上層扭矩產(chǎn)生的基礎(chǔ)助力邏輯,可直接通過轉(zhuǎn)角控制邏輯進行,因為轉(zhuǎn)角控制中的回環(huán)控制是放在EPS內(nèi)部進行的,即整個系統(tǒng)只需要將期望執(zhí)行的航向角轉(zhuǎn)化為執(zhí)行轉(zhuǎn)角并發(fā)送給執(zhí)行器EPS,則一切均可交由EPS進行執(zhí)行控制了。

除開以上助力曲線導致的問題外,其執(zhí)行器響應(yīng)時間延遲也是造成超調(diào)的原因。由于整個閉環(huán)控制中,監(jiān)測端是上級ADAS系統(tǒng),當系統(tǒng)監(jiān)測到其發(fā)出的指令在一定時間內(nèi)響應(yīng)不到位時,會認為自己未能發(fā)送足夠執(zhí)行扭矩進行控制,因此會加大發(fā)送扭矩,而實際情況是該扭矩比期望的真實值更大,這就造成了響應(yīng)超調(diào)了。

圖片

圖片

對于EPS響應(yīng)延遲問題當前沒有特別好的解決方案,除開由于網(wǎng)絡(luò)傳輸延遲造成的造成的系統(tǒng)響應(yīng)延遲外,大部分原因是由于EPS固有性能缺陷產(chǎn)生,解決此問題的方法也比較簡單,通常都是通過對招標技術(shù)要求進行參數(shù)限制來進行提升性能。

2 駕駛員縱向干預,系統(tǒng)退出

這里的駕駛員縱向干預是指駕駛員踩踏油門踏板,其縱向速度會隨之增大,此時車輛容易偏出車道,智能駕駛二級系統(tǒng)退出,此時若旁車道有車,則容易與之發(fā)生碰撞危險。

分析原因如下,由于動力學控制方程表示如下:

其中v表示車輛當前速度,L表示前后軸距離, k0 表示車輛穩(wěn)定性常數(shù),該值與車輛自身質(zhì)量、車長,各輪胎側(cè)偏剛度等因素相關(guān),不同的取值區(qū)間表示不同的轉(zhuǎn)向性能。

k0=0,表示中性轉(zhuǎn)向,表征橫擺角速度增益與車速成線性關(guān)系,其斜率為1/L;

其車輛橫擺角速度與速度在一定的轉(zhuǎn)向角下成正比關(guān)系,即越高的速度下其相應(yīng)的橫擺角速度變化越快,將上式帶入車道軌跡預估方程中,可以得出如下:

Y= 1/6*1/Vx * Ws'*X3+1/2*1/Vx * Ws*X2+θ*X+D,

由上述車道軌跡規(guī)劃方程由可知,速度變化的大小直接影響橫向規(guī)劃距離的結(jié)果,相同時間內(nèi)速度變化越快,則規(guī)劃的橫向位移變化越大,由于規(guī)劃過程采用了卡爾曼濾波的前向預測+更新方式,就更容易出現(xiàn)超調(diào)。上述超調(diào)控制的結(jié)果就是偏出車道,同時超級巡航檢測到車輛無法保持在車道中央行駛,退出橫向控制。

解決上述問題的方法是進行縱向限速,即系統(tǒng)判斷自身對橫向的控制能力,當檢測到自身對于變化過快的縱向速度/加速度無法在進行準確地橫向規(guī)劃時,隨即退出橫向控制。比如對于駕駛員踩油門造成的一定油門開度標定一個閾值Th,當實際油門開度大于該Th時,則提前退出橫向控制,以避免規(guī)劃超調(diào)導致偏出車道所帶來的危險。

3 駕駛員干預轉(zhuǎn)向控制

駕駛員干預系統(tǒng)正在控制的轉(zhuǎn)向過程時,根據(jù)系統(tǒng)所采取的不同轉(zhuǎn)向控制方案會存在不同的感知結(jié)果。一般的,采用扭矩控制的過程中,駕駛員接管過程更為容易,接管過程更為平滑,而采用轉(zhuǎn)角控制的方案,駕駛員接管過程則更為費勁,除非其接管力矩標定的更加靈敏。此外,駕駛員干預過程中,若其力矩并未達到系統(tǒng)的退出力矩值,則系統(tǒng)容易出現(xiàn)人機共駕的情況,這種情況下,系統(tǒng)的控制往往顯得十分被動,對于整個駕駛過程往往容易出現(xiàn)轉(zhuǎn)向超調(diào)或轉(zhuǎn)向不足的現(xiàn)象。其原因是因為進行轉(zhuǎn)向扭矩模型的計算過程中,并未考慮駕駛員輸入對整個轉(zhuǎn)向產(chǎn)生的影響,而橫向PID的調(diào)控過程也是從輪端執(zhí)行完成后,接收車輛信息進行的反饋調(diào)節(jié),因此其調(diào)控過程始終滯后于實際的輸出量值。這是造成橫向控制不精確的直接原因。

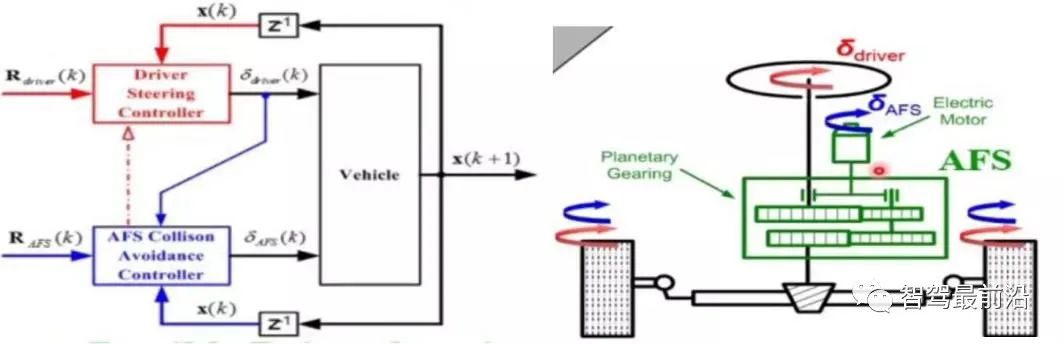

要解決以上問題根源,我們除了對駕駛員接管扭矩進行精標外,最重要的還是對駕駛員的干預進行及時而準確地預測。這里需要針對性的搭建駕駛員行為預測模型,如下描述了其中一種比較經(jīng)典的算法:基于博弈論的駕駛員行為模型控制算法。

圖片

圖片

如上圖,其模型輸入涵蓋了駕駛員操作主體RDriver(k)與系統(tǒng)控制主體RAFS(k),其中,AFS controller表示由自動駕駛控制的轉(zhuǎn)向過程扭矩或轉(zhuǎn)角,而駕駛員控制器Driver Controller表示對駕駛員駕駛模型的預測器,當對駕駛員操作的預測輸出轉(zhuǎn)角δdriver被檢測到時,將其作為AFS的作用因子輸入到AFS控制器中,從而控制AFS的實際輸出轉(zhuǎn)角δAFS, 作為反饋每一個輸出控制的實際觀測值x(k+1)都將作為作用因子,從而影響Driver Controller與AFS Controller的新一輪預測值。

由此,系統(tǒng)在輸入端即根據(jù)駕駛員歷史操作信息對駕駛員即將發(fā)生的操作過程進行預測,并通用影響因子輸入到模型中,這就規(guī)避了原來PID模型預測的滯后性。

4 跟車控制功能TJA缺陷

跟車跟線的頻繁切換

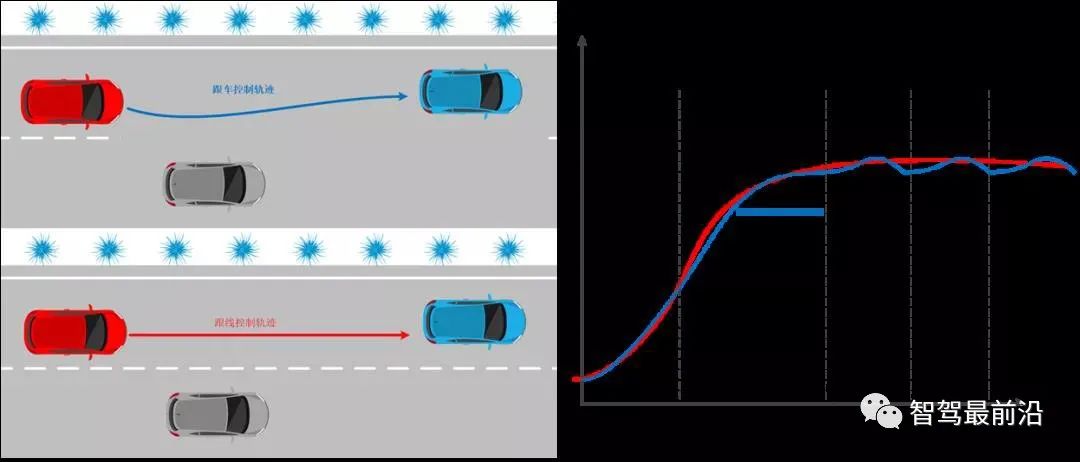

當駕駛輔助二級功能需要在行駛過程中針對道線或前方車輛的實際檢測情況判斷自車是進行跟線控制還是跟車控制時,一般情況是,如果能夠檢測到清晰的車道線時,系統(tǒng)會參照清晰的車道線對自車進行軌跡規(guī)劃及對中控制,當能未能檢測到清晰的車道線時,系統(tǒng)會同時判斷前方是否有可跟隨的車輛,若存在相應(yīng)的車輛時,則系統(tǒng)需要從跟隨車道中心線切換為跟隨前車軌跡運動,從而實現(xiàn)跟隨前車行駛。

當重新能夠檢測到清晰車道線時,系統(tǒng)可以重新從跟車切換為跟線控制,但是當識別的車道線和車輛在一定時間內(nèi)存在頻繁變換時,系統(tǒng)需要在軌跡規(guī)劃控制層,進行不斷的模式調(diào)整,但是此時由于跟線控制和跟車控制存在兩條完全不同的預瞄軌跡,這樣就會導致兩種控制的車輛結(jié)果狀態(tài)完全不同,可能出現(xiàn)在同一位置的相鄰時刻,由模式1(跟車控制)切換為模式2(跟線控制)時,出現(xiàn)較大的橫向位置偏移。其結(jié)果是系統(tǒng)需要發(fā)送較大的轉(zhuǎn)角或扭矩在一定的時間內(nèi)達到最新的位置。以上過程如果頻繁出現(xiàn),則會出現(xiàn)車輛的橫向抖動或者整個方向盤都會甩起來,駕駛員的主觀感受是相當不舒適的,從舒適性的角度考量,需要找到一個完善的解決方案。

圖片

圖片

解決方案:

以上問題是由于未能針對檢測到的車道線和車輛后的控制狀態(tài)模式切換做冷卻回滯控制,即當一種模式向另一種模式切換時,沒有給予延遲時間確認,則容易在臨界點上發(fā)生頻繁切換。因此最簡單的方法就是在兩種模式切換過程中設(shè)置冷卻回滯控制時間,如下圖表示了一種比較清晰地模式切換的圖示說明,在根線模式和跟車模式之間,留有足夠多時長的回滯判斷時間,從而實現(xiàn)跟線模式和跟車模式之間的平穩(wěn)過渡,減少車輛的橫向抖動或者整個方向盤都會甩起來的問題。

圖片

圖片

如上圖中所示,對于駕駛輔助二級系統(tǒng)控制過程中,當清晰的車道線即將消失,且前方有車時,系統(tǒng)會根據(jù)自身能力繼續(xù)向前模擬車道線一段時間,然后判斷是否有可跟隨的車輛,若有,則切換為跟車模式。如果無前車則此時才直接退出對中過程。此外,在跟車過程中,若重新識別到清晰的車道線時,需要設(shè)置回滯判斷時間判斷是否該車道線足夠清晰、穩(wěn)定(即持續(xù)時間是否足夠),從而確定是否重新切換為跟線控制。

跟車與并排車輛發(fā)生碰撞

在二級輔助駕駛系統(tǒng)中,當車道線消失,本車有可跟隨的前車時,本車會繼續(xù)跟隨前車行駛,若前車行駛軌跡出現(xiàn)較大的畫龍甚至虛擬變道駛出“本車道”時,自動駕駛汽車此時跟隨前車行駛?cè)菀壮霈F(xiàn)如下兩種結(jié)果:

其一,當設(shè)置的自車跟隨前車的可行駛區(qū)域較小時,自車不再跟隨前車畫大龍行駛,此時自車判定跟隨的目標丟失,其橫向預瞄軌跡不可用,若此時保持縱向ACC控制邏輯,則自車迅速加速到目標車速,容易與側(cè)前車相撞;

其二,當設(shè)置的自車跟隨前車的可行駛區(qū)域較大時,自車跟隨前車畫大龍,此時就容易與其實際并行的車輛發(fā)生碰撞;

以上兩種情況都并不是用戶能接受的結(jié)果,因此,必須生成一定的解決方案進行解決。

圖片

圖片

解決方案:

由于跟車控制邏輯中與并行車或側(cè)前車發(fā)生碰撞的原因主要是對實際跟隨的控制前車出現(xiàn)誤跟隨或跟隨丟失后沒有較好的解決方案。因此主要的解決方案主要從如下幾方面進行:

減少對前車跟隨的可行駛區(qū)域范圍,當前車出現(xiàn)大畫龍或虛擬換道出本車道時,不再做繼續(xù)跟隨。但是這個區(qū)域閾值需要經(jīng)過多次試驗進行實驗測試,其標定值不可過大或過小,若過大,則會出現(xiàn)上述情況下的誤跟隨,若過小,則會出現(xiàn)跟車能力過弱的情況。

融合側(cè)邊探測傳感器對側(cè)邊車輛進行檢測,當前車出現(xiàn)畫龍或虛擬換道時,自車接收側(cè)邊傳感器數(shù)據(jù),綜合判斷側(cè)邊是否有相應(yīng)的潛在風險風險碰撞車輛,如存在風險車輛,則不再保持對前車的跟隨邏輯,且適時的報警并退出整個橫向控制;

這里要注意由于自車跟隨前車行駛的TJA功能一般適用在較低速,且與本車碰撞的并行車輛或側(cè)前車的相對速度一般很低,因此,使用的側(cè)邊傳感器可以是如全景攝像頭、超聲波雷達等已經(jīng)搭載的傳感器。當然高級一點的功能也可引入角雷達進行探測。

此外,針對跟車目標丟失后,自車容易出現(xiàn)不適當?shù)募铀偾闆r,可以通過采用加速抑制的方法,當判斷跟車目標丟失時,通過控制將自車收油門甚至控制減速的情況,將車輛控制在比當前速度相當或更低的狀態(tài)下。此時可以防止出現(xiàn)退橫向,縱向失控的情況。

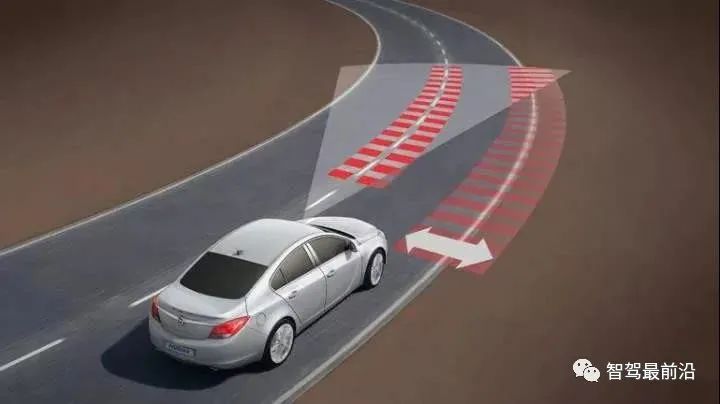

5 跟線控制功能ICA缺陷

無彎道提前限速

彎道提前限速是指,當自動駕駛汽車以一定較高速度進入前方一定彎道區(qū)域時,自車無任何提前減速,亦或者只是保留了原始ACC系統(tǒng)功能中利用車輛轉(zhuǎn)向角或橫擺率進行實時限速的功能模塊。導致在該初始速度下,無法順利通過該曲率的彎道,其結(jié)果是橫向控制下的扭矩或轉(zhuǎn)角無法將車輛保持在車道中央,出現(xiàn)偏出車道或報立即接管的情況。

圖片

圖片

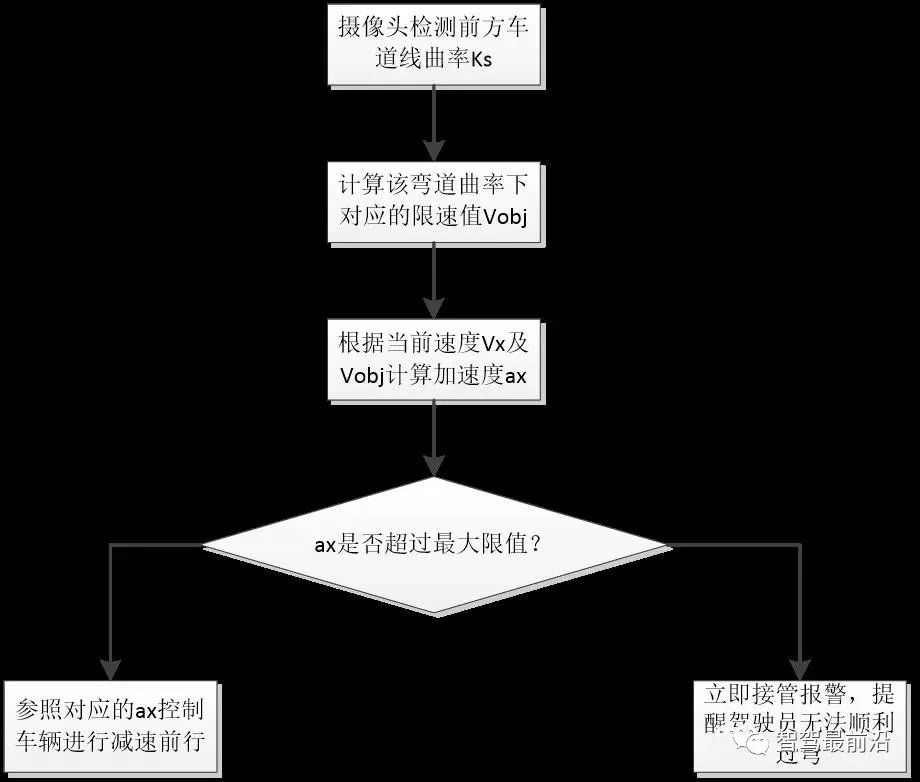

解決方案:

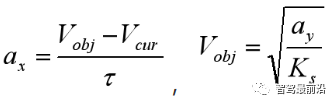

針對彎道無提前減速的情況,需要充分利用攝像頭對前方車道線屬性的探測結(jié)果(曲率Ks)進行提前減速,其中限速邏輯由如下公式表示:

圖片

圖片

如上公式中τ表示系統(tǒng)計算從當前速度下減速到最高速度能通過該彎道的最短時間,該Vobj表示了該彎道曲率下系統(tǒng)能夠通過的臨界速度值。即在一定的時間τ內(nèi),需要完成從當前速度Vcur減速到目標車速Vobj上。Ks表示前方彎道最大曲率。

在高速狀態(tài)下,其曲率和自車速度關(guān)系一般是線性的,可以通過引入橫擺率Ws得出如下關(guān)系:Ws=Ks*Vx,因此高速狀態(tài)下直接用車身信息限速即可。

說明;如上的彎道限速邏輯中,一般情況下,對應(yīng)的減速度ax、過彎速度Vx、彎道曲率Ks會被提前進行標定被寫入相應(yīng)的表格中。在實際限速過程中,只需要查表即可進行限速控制。但要注意其縱向加速度ax的上限受限于ACC性能指標中的ax上限值5m/s2。

其限速過程如下:

圖片

圖片

無大車智慧躲閃功能

一般情況下,標準化開發(fā)的智能駕駛二級對中功能無針對異形車輛,如大貨車、大客車等設(shè)置相應(yīng)的智慧躲閃功能,即當大貨車或大客車等異形大車距離本車比較接近時,本車行駛軌跡仍舊參照原先設(shè)置的路徑進行駕駛,而本車此時相對于旁車較大的橫向距離是比較接近的,駕駛?cè)菀壮霈F(xiàn)兩種比較典型的結(jié)果:

①由于過近的橫向距離也容易造成車身傳感器對駕駛實際狀態(tài)的誤探測或駕駛趨勢的誤判斷,此時會把旁車道車輛當做前方跟車目標進行減速跟隨亦或者當成即將切入的潛在風險目標進行提前誤制動。

②由于過近的橫向距離可能對駕駛司機造成比較大的壓迫感。此時司機較為常見的做法是進行適當減速行駛于旁車道大車后面,或者司機自己通過轉(zhuǎn)動方向盤加速超越旁車;

以上兩種情況均不是駕駛輔助希望看到的結(jié)果,第一種情況會降低駕駛員對系統(tǒng)的信心感,從而增加接管次數(shù),第二種情況下的誤制動則會降低整個駕駛功能的舒適性。

解決方案:

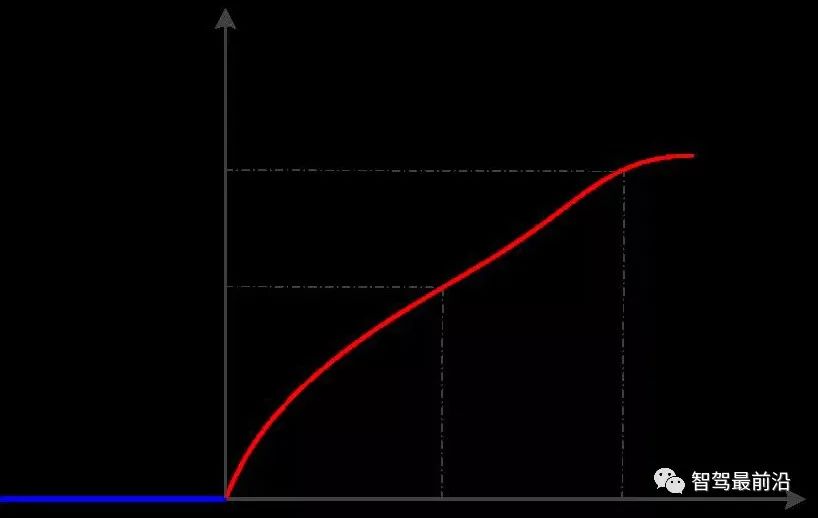

根據(jù)如上分析,針對跟線控制功能增加智慧躲閃就顯得尤為必要,通用的方法是進行對中軌跡重規(guī)劃,即當檢測到旁車道存在的異型車時,需要提前在系統(tǒng)軌跡規(guī)劃算法里面設(shè)置自車與相應(yīng)異形車的對應(yīng)橫向距離偏移附加值Lateral Offset。此時疊加后的對中軌跡相對于原始軌跡并不處于車道中心線上,而是位于側(cè)偏中心線。且由于旁車道車輛與本車的橫向距離是一個浮動值,其綜合預瞄軌跡線是做自適應(yīng)調(diào)整的。

同時,由于旁車在橫向偏移上存在一定的趨勢變化性,這里我們以橫向加速度來表示這種變化趨勢,其結(jié)果可能導致附加的橫向偏移值可能存在實時調(diào)整的可能性,即較大的正向橫向加速度(以靠近本車的加速度為正)表示旁車有侵入的較大風險,此時需要增大橫向偏移量,反之,如果存在較大的負向橫向加速度,則表示旁車侵入本車道的風險值較低,此時可以適當減少橫向偏移量或保持當前值不動。(如下圖所示,表示了一種典型的橫向偏移量與橫向加速度之間的關(guān)系圖)

圖片

圖片