企業數字化轉型的“四大本質”與“五大挑戰”

一、數字化時代的到來

全球自1946年開啟的信息化時代步入現在的數字化時代,大致經歷了三個階段:PC時代-互聯時代-數字化時代。

PC時代,1940-1990年代。1946年,世界第一代可編程計算機誕生,經過了40多年的發展,逐步實現小型化,辦公場所及工廠逐漸引入計算機、ERP系統,在企業內部實現了無紙化辦公。1984年,TCP/IP協議成為大多數計算機標準協議,它讓各式各樣的計算機實現彼此連接,實現計算機之間的相互通信。同期,圖形化界面操作系統(Windows\Mac IOS)的出現,使得計算機的操作更方便、容易,極大地推動了計算機的普及。

互聯時代,1990-2010年代。首先是萬維網的出現,一是把計算機上的文字、音頻、視頻等信息資源連接到一起,豐富了互聯網的信息表達方式;二是把計算機的連接擴展到了信息連接,使得互聯網這個基礎設施的深度和廣度得到了巨大的擴展。這意味著互聯時代的來臨。在這個時期,互聯網就像一個超大的信息中心,人們通過接入互聯網獲取各種資訊。于是,出現了雅虎、新浪、搜狐等門戶網站,推動互聯網資訊在網絡上呈爆發式增長。亞馬遜、淘寶等全球型的電子商務平臺,商品逐步實現數據化。接著,YouTube、Facebook等視頻、社交網站涌現,形成了大型的社交網絡,人們在社交網絡上實時分享交流自己的動態,個人層面實現數據化。

數字化時代,2010年代至今,最大的特點是互聯網的滲透由消費端向產業端大規模延伸,逐步實現萬物皆可數據化。推動數字化時代到來的重要基礎前提,一是5G網絡的應用,5G網絡具備大帶寬、低時延、海量連接的網絡特性,能夠提供端到端毫秒級時延和接近100%的高可靠性通信保障,滿足工業大數據傳輸需求和工業領域大量即時處理需求。二是云計算出現,為各類組織及個人提供了一種無限的廉價存儲和計算技術能力。尤其“隨時隨用”模式讓所有企業能夠更專注于自身的戰略目標而不是技術。三是移動端的廣泛普及,使得每一臺移動設備都能夠隨時隨地互聯;四是社交網絡,使得社交關系數字化,人人在互聯網上可以隨時隨地進行溝通與分享。

二、數字化時代,世界正在發生什么變化?

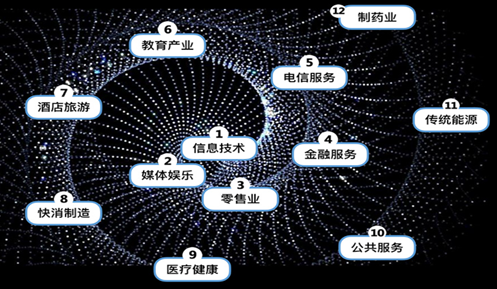

步入數字化時代之后,現實世界正在發生翻天覆地的變化。最重要的一個標志是優步、愛彼迎的出現,這意味著數字化商業模式開始實實在在地威脅到實體行業。《全數字化賦能》一書引入了“數字化漩渦”這一概念來揭示數字化是如何影響企業及各個行業。

數字化漩渦有3個典型的特點:

- 漩渦會將物體無情地拉向中心,而且物體在向中心靠近的過程中,移動速度會呈指數級上升;

- 漩渦運動雜亂無章。也就是說,物體在從漩渦外部移動到漩渦中心時,不會遵循統一或可預測的路線;

- 漩渦內的多個物體在向漩渦中心靠近時會頻繁碰撞,或者發生分解和重組。

《全數字化賦能》中的“數字化漩渦”

數字化漩渦將會推動各行各業向“全數字化中心”轉變,使得商業模式、產品(或服務)和價值鏈最大限度地實現數字化,同時把實體要素與數字化要素分離、重構,模糊行業邊界,形成新興業態,引發數字化顛覆。因此,在數字化漩渦的作用之下,無論是政府還是企業,必須主動擁抱數字化轉型,否則將被數字化漩渦顛覆。

三、數字化轉型的本質

那么究竟什么是數字化轉型呢?我們先來看看一些領先企業對于數字化轉型的定義:

IDC對數字化轉型的定義,利用數字技術(云計算、移動化、大數據/分析、社交和物聯網),來驅動組織的商業模式創新和商業生態系統的重構的途徑和方法,其核心也是推動業務的增長和創新。

IBM認為數字化就是通過整合數字和物理要素,進行整體戰略規劃,實現業務模式轉型,并為整個行業確定新的方向。

埃森哲認為數字化轉型不僅是單一職能或業務線的數字化部署,而是在著力打通企業內部壁壘,實現全業務全流程的貫通。同時注重企業上下游、外部生態的數字協同和價值創造。

華為對數字化轉型的定義,通過新一代數字技術的深入運用,構建一個全感知、全聯接、全場景、全智能的數字世界,進而優化再造物理世界的業務,對傳統管理模式、業務模式、商業模式進行創新和重塑,實現業務成功。

通過上面各個企業給出的對數字化轉型的定義,我們可以整理出幾個關于數字化轉型的關鍵要點:首先,數字化轉型不是目的,而是一個過程,一個企業為了適應數字化時代發展的而主動求變的過程。其次,數字化轉型的核心目的是為了實現企業未來的業務可持續增長,而不是為了維持現有業務的成功。此外,云計算、移動化、大數據/分析、社交和物聯網等系列數字技術,是企業實現數字化轉型必要的工具和手段。還有最重要的一點,企業需要制定數字化轉型戰略,利用數字化技術重構企業原有的商業模式及組織架構,打通消費端與供應端的連接,使得企業對內實現全業務全流程貫通,對外與上下游實現生態協同。

四、企業數字化轉型面臨的挑戰

數字化轉型是組織步入數字化時代的關鍵步驟

一是轉變數字化轉型認知。數字化轉型是企業主動適應數字化時代的關鍵步驟。然而,企業所擁有的數字化生存能力,在很大程度上取決于企業“一把手”對于數字化轉型的認知。當前不少企業認為數字化轉型只是信息化系統的實施或是新技術的試點,卻沒有意識到數字化轉型是涉及企業全業務、跨職能的系統性改革工程。如果企業不轉變數字化轉型的認知,難以進行全面、系統、深入的進行數字化轉型,進而無法最大化的解鎖和釋放數字價值。

二是缺乏數字化轉型的方向。在互聯網及社交網絡的影響下,人們的習慣及偏好不斷在發生改變。客戶需求呈現出個性化、碎片化及即時性等特點。這對企業的客戶需求捕捉能力、產品及服務集成能力提出了更高的要求。然而,大多傳統企業仍沿襲著過去“以產品為中心”的理念,對客戶需求的感知不足,產品及服務的集成能力遠不及互聯網原生企業。由于缺乏對客戶潛在需求、前瞻性需求的感知,企業難以找到未來的業務著力點,如果盲目孤島式的進行數字化部署,難以從數字化投入中看到價值。

三是難以跳出傳統路徑。企業的既有業務以及過去的成功路徑,很可能成為企業數字化轉型道路上的絆腳石。尤其是過去越成功的企業,其慣性的阻力就越大,轉型的阻礙就越大。目前,數字化技術正在以驚人的速度和力量在對整個社會進行全面的重塑。無論是產品的形態、設計思路,還是客戶的選擇能力,都有大幅的改變,企業過去鏈狀的價值創造模式已不適用,逐步向端到端的價值創造網絡轉變,形成組織開放、價值共享的生態協同網絡。

四是構建數字化的能力不足。數字化轉型不僅要求企業能夠迅速學習和掌握新技術,還需要將新技術融會貫通形成組合優勢,并且在業務變革上找準結合點,使之運用和改變現有業務。但就目前大多數企業而言,企業缺乏對新興技術以及對技術適用的業務場景理解透徹的數字化人才,導致企業無法很好地應用新興的數字化技術。此外,部分企業雖然進行了數字化部署,但仍停留在試點階段,尚未建立自己的數字化知識庫,大多試點經驗難以進行大規模復制和推廣,無法形成“全企業全場景”數字化規模效應。

五是數字化投入不足。企業的數字化轉型路徑是一個全面、系統、深入的系統工程,需要企業持續不斷的投入,整個過程周期長,短期難以看到內數字化轉型的效果,導致企業對數字化轉型的投資意愿不足。此外,當前企業的數字化轉型路徑處于探索階段,缺乏科學有效的績效指標和與之配套的評價體系,導致數字化價值常常受到管理層的質疑,導致企業對數字化的投資難以持續。