元宇宙時代,技術長什么樣?

復雜性科學奠基人、首屈一指的技術思想家布萊恩·阿瑟在《技術的本質》里,帶我們假想了這樣的場景。假如某天早上起來,過去600年來的技術都消失了:手機、網絡、電、汽車、煤氣灶、馬桶、鋼筋混凝土建筑。

他說,“你就會發現,我們的現代世界也隨之消失了。……技術無可比擬地創造了我們的世界,它創造了我們的財富,我們的經濟,還有我們的存在方式。”布萊恩寫的這本書試圖探討“技術的本質”。之前也有很多人反思技術和人的關系:技術是讓我們人類更強大,還是困擾與壓迫我們?

這里就不追問這些深刻的問題。我們這里僅追問一個簡單一些的問題:技術創造出來的事物長什么樣?這對我們很重要,因為我們想知道,一個個元宇宙就是我們準備用技術去創造的事物,它們會是什么樣子?

技術是什么樣子?直接出現在我們眼前的可能是:印刷術、蒸汽機、煉鋼、電、通信、IT、基因技術、材料技術、芯片、軟件、人工智能、云計算等。也可能是各種各樣的技術產品,從我們身邊的汽車、電腦到讓我們激動仰望的航天飛機、空間站,從看得見的高速公路、高樓大廈到基本上看不見的電網、移動通信網絡等。

也有人會說,工廠、金融體系、城市、互聯網都是技術的產物。是的,技術有著太多的樣子,以致我們不知道如何描述它。

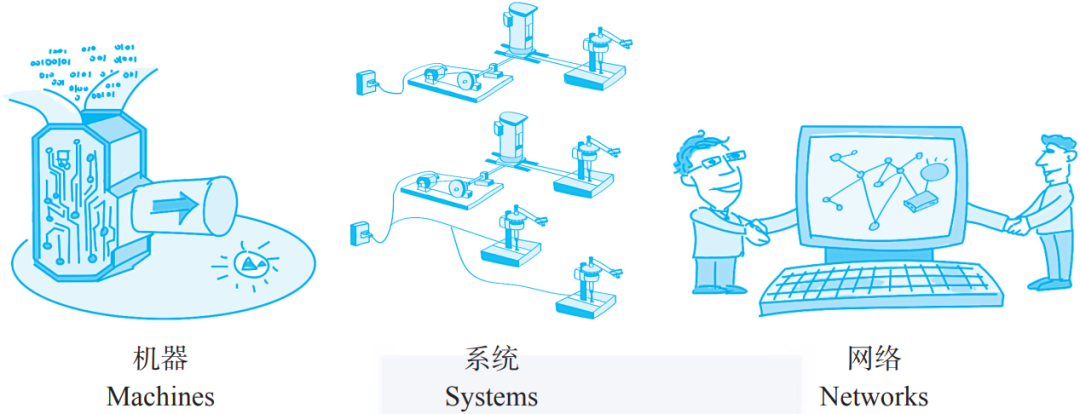

我們可以選取幾個最典型的作為技術的樣子的代表。在我看來,用技術創造出來的事物到目前有三種主要的樣子(如圖2-5所示):機器(machines)、系統(systems)和網絡(networks)。選取這三個事物,我想讓自己和你都更簡明地看到,未來我們用技術創造出來的東西會像網絡的樣子。

1.機器

往更早看,人類用技術創造的石斧、犁、水車等被稱為工具,但在工業革命之后,人類用技術創造出來的典型事物變成了機器:蒸汽機、珍妮紡紗機、火車機車。在科技博物館里,我們可以看到各種各樣的機器。

在人類的對面,站立的是機器,這些機器是人類達成目的的手段。在今天的生活里,我們也幾乎無意識地接受機器——我們買回電視機、電腦、手機、汽車等機器,享受技術帶來的生活便利。

▲圖2-5 技術產品的三種典型:機器、系統、網絡

注:圖中三個漫畫圖示來自方軍的《小島區塊鏈》一書,繪畫作者為小游米。

2.系統

更具象一點的形象是工廠。工廠是由眾多的機器組成的,它們聯合起來完成一個更大的任務。同時,我們還會注意到,工廠里不只有機器,還有工人與管理者,還有經營與財務,即工廠是由機器、人員、管理共同組成。

因此,較為準確但不那么具象的說法是“系統”。豐田汽車的生產體系也就是它的設計、生產、營銷的整套系統,被詹姆斯·沃馬克等管理學者命名為“精益生產體系”。他們寫了一本管理學名著《改變世界的機器》,書名中用“機器”做比喻以讓人們更容易理解“系統”。

現在,我們對于系統已經習以為常,習慣于把技術創造出來的事物看成是系統。比如,我們會說起計算機的操作系統、企業的經營管理系統。

又如,網絡游戲中玩家與代碼復合而成的事物被稱為系統,2007年,《南方周末》中的一篇流傳很廣的文章——《系統》,講的就是游戲。我們也會類比說,我們要更新自己個人認知的操作系統。不知不覺中,我們都接受了,技術就是系統。

這里,我再借布萊恩在書中的戰斗機案例,來給你呈現包括非常多層級的、復雜的系統。F-35C是常規的艦載戰斗機,它符合我們心目中典型的機器的形象,當然其規模比常見的機器要大得多。一架戰斗機可以拆解為機翼與機尾、發動機、航空電子系統、起落裝置、武器系統等子系統,每一個子系統又可以進一步拆分。

我們還可以從戰斗機往上再看:F-35C戰斗機是艦載飛行聯隊的一個組成部分,聯隊包括其他的戰斗機、后勤飛機。飛行聯隊又是航空母艦的一個組成部分。航母母艦又是航空母艦戰斗群的一個組成部分,通常戰斗群還包括護衛艦、驅逐艦等。戰斗群又是更大的軍事系統集團戰區的一部分,集團戰區包括航母艦隊戰斗群、陸基航空單位、海軍偵察衛星等。

3.網絡

迄今為止,商業化的互聯網已經發展了近30年,我們都已看到,對我們當前工作、生活影響最大的技術創造出來的事物是互聯網。

也許有人會認為,互聯網是眾多的網站、App,是背后的海量服務器、數據庫、軟件代碼、數據與算法,是背后的眾多互聯網平臺公司和員工,也就是把它看成是機器或系統。不,它的本質特征是,它是一個網絡,或者如互聯網(Internet)這個詞所說的,相互交織的網。

具體到每一個互聯網產品,它們也都是網狀的:微信是人、即時訊息、資訊信息交織起來的網絡。滴滴出行是由軟件平臺系統協調的司機、乘客、車輛的網絡。淘寶是由電商平臺系統協調的賣家、買家、快遞公司、直播網紅、其他服務商的網絡。

在看到當下由技術創造的事物的主要形態是網絡后,我們環顧四周會立刻發現,技術已經創造了各種各樣的網絡:電網、鐵路網、高速公路網、電信網絡、信用卡網絡。

如果進一步擴大范圍,我們會看到,貨幣金融系統是經濟技術與社會技術組成的網絡,人類的語言、溝通與信息是網狀的,城市這個人類最大的可直接看到的技術創造物實際上也是網狀的。值得注意的是,幾乎所有這些網絡中的節點不只是機器,也包括了人類,就像互聯網一樣。

了解了三個典型的技術的樣子,我們發現它們三者還可以連起來看:機器被附加更多東西組成了系統,而系統是網絡的“操作系統”。滴滴出行所創造的是網絡,而滴滴公司和App是這個網絡的“操作系統”,現在它的通行名字叫“互聯網平臺”。

總之,網絡可能是當下及未來技術創造出來的事物的主要樣子。我們可以接著說,一個個元宇宙是一個個網絡。

在這樣的脈絡下,我們就可以把技術的探討和互聯網思想家們眾多對互聯網和網絡的探討連接上了,從中汲取智慧。這里僅列舉幾個能立刻想得出來的,如分析網絡結構的巴拉巴西、偏重宏大視角的凱文·凱利、寫下網絡經濟學的早期著作的卡爾·夏皮羅與哈爾·范里安等。

我們很多人還會接著想,如類似布萊恩·阿瑟那樣的提問:“網絡的本性像什么呢?”凱文·凱利在他的早期作品《新經濟,新規則》中所列的十個規則,現在看仍能很好地回答這個問題。他的回答或許可以直接引導我們對元宇宙的思考。

這里列出來供你參考:蜂群比獅子重要;級數比加法重要;普及比稀有重要;免費比利潤重要;網絡比公司重要;造山比登山重要;空間比場所重要;流動比平衡重要;關系比產能重要;機會比效率重要。

我在《失控》中文版扉頁上記錄了一段英文,它是對《失控》這本書的介紹:(它記錄了一個新時代的黎明,在這個新時代)驅動我們經濟的機器和系統是如此復雜與自主,以至于與生物無法區分。

《失控》這本書討論的是網絡,我這里用鍵盤錄入這段英文引文時才發現,這幾個詞連起來恰好是我們提到的三個技術的樣子:機器、系統、網絡。

關于作者:方軍,資深互聯網人、技術專家,現任快知實驗室合伙人、火大教育顧問合伙人,曾任創業邦執行總裁、現代傳播集團CTO。著有《元宇宙超入門》《區塊鏈超入門》《穿透式學習》等書。著作曾獲評CCTV"中國好書"。

本文摘編自《元宇宙超入門》,經出版方授權發布。(ISBN:978-7-111-70137-8)