作為一名 34 歲的設計師,我是如何擺脫焦慮的?

關于年齡的焦慮籠罩在所有 UI 設計師的頭上。而我,今年 34 歲,想談談我的看法。

不少人聽聞江湖傳言,企業不招 30 歲以上的設計師;也有人堅信,UI 設計做到 30 歲就進入瓶頸期,除非轉型,否則再無發展空間可言。還有人認為中年人思維固化,可塑性差,在企業里不受歡迎。

除了這些,還有成家后的種種瑣事,以及體力精力生理上的衰退。30 歲以上的設計師在重重劣勢裹挾之下,與年輕人競爭職位,看起來毫無勝算。設計師們不禁焦慮起來——設計師到了30歲,出路在哪里?

放心,我反焦慮、厭雞湯。我只和大家探討,怎么直面焦慮,干掉焦慮。

回到上面的幾個問題:

- 被家庭瑣事圍繞,你可以視之為負擔,任之消磨自己的能量。也可以增加覺察的敏銳度,感受點滴酸甜帶來的小確幸;

- 面對身體和精力逐漸衰退,你可以將作息調整的更加規律,持續獲得正向反饋,感受自律帶來的自由;

- 當然存在思維固化的中年人,但這些人并不是步入中年才開始思維固化的。恰恰相反,創造力是每個人在出生時就具備優異的出廠配置,只不過在成長過程中被不同程度的消磨或激發。步入職場時,創造力基本定性。此后,沒有創造力的年輕人會變成沒有創造力的中年人;有創造力的年輕人會變成繼續在職場發光發熱,甚至是有口皆碑的前輩。

焦慮是被現實因素刺激引起的情緒反應,但強烈程度并非和實際威脅正相關。也就是說,你我也許不必如此強烈的焦慮。但另一方面,我們也不應該忽略個人認知以外的真正威脅。引用我一位導師的話:每個人都在為個人的認知買單。

后續內容分成三個部分:

- 關于年齡的焦慮到底是什么?

- 認知以外的威脅有什么?

- 30 歲以后設計師的出路在哪里?

討論這個問題之前,我們先看看大環境:UI 設計的工作現在不好找了。

由于供過于求,用人單位為了提升簡歷篩選效率,便在一些條件上設置硬性關卡:例如學歷專業,例如年齡。學歷和專業的門檻不會影響到所有人。但年齡,則是一道人人都逃不過的關卡。

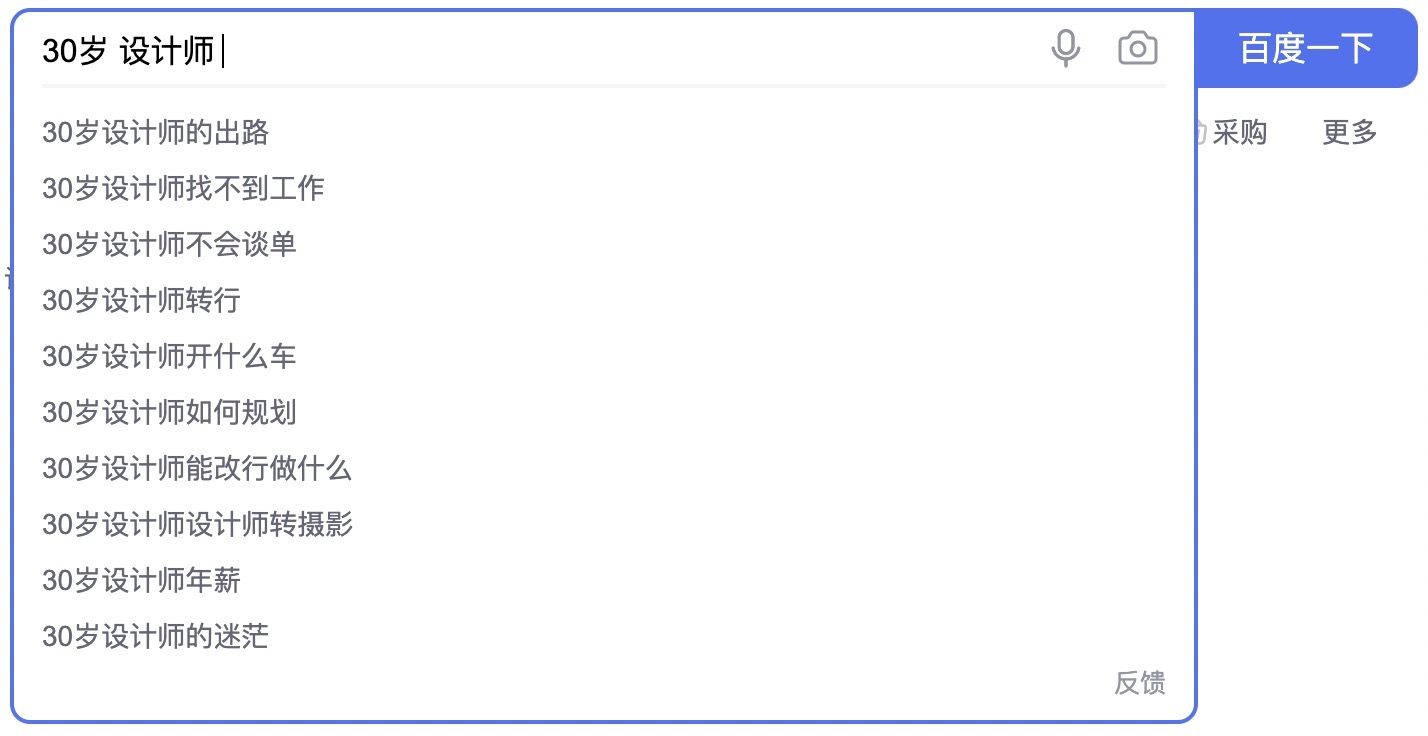

我們來看一組數據,下圖來自拉勾網 2020 年春季招聘報告:

競爭最激烈的前 10 名崗位中有三類設計——UI設計、視覺設計和平面設計。其中,競爭最激烈的是UI設計,118個人競爭一個職位。視覺設計作為互聯網行業的另一類設計,緊跟其后。

注意,備注說明中有這樣一句話:“最容易招的崗位集中在設計類,尤其以 1-3 年,3-5 年的設計人才,供應過剩”。也就是說,就業市場上,集中了大量的初、中級年輕設計師,拉高了整體的競爭激烈程度。

初步推測,這是由于市場上不斷有新的初、中級設計師涌入,導致這個經驗段的人數持續激增。但這些人并沒有進階成為高級設計師,便離開了這個行業。相對來說,從初級轉變為中級水平,時間周期是比較短的,但進階成為高級設計師,跨度更大導致周期更長。

1. 為什么會有大量初、中級 UI 設計師涌入?

前幾年的 UI 設計是個熱門職位,從業者大多從工業設計、平面設計等其他設計領域轉行而來,人才相對稀缺,互聯網公司都能給出不錯的待遇。

于是 UI 速成培訓班火速遍地開花。這些速成班的培訓周期一般短短幾個月,傳授內容是一些基本設計要領和軟件技巧。相對于開發崗位來說,UI 的專業門檻“低”(有些人認為設計就是美工),大量非設計專業畢業的人以這種方式進入互聯網行業。而這樣培訓方式并不能打下一個扎實的底層框架,也無法保證學員基于這個框架實現 3-5 年以上的持續提升,除非設計師自己潛心鉆研,勤加練習。

2. 阻礙設計師進階高階的因素有哪些?

從招聘 UI 時收到的簡歷能夠看到設計師的一些共性:同質化嚴重,只堆疊作品數量,缺少深度思考。

采用什么設計風格,是綜合考慮產品定位、公司戰略,客戶群體及所處場景后的選擇。除了外部因素,設計風格也是一位設計師內在氣質的表現。即使他在不同階段可能會模仿借鑒、會發展會轉變,天生的氣質和審美傾向也會決定他的細節表現風格。因此,同質化是反常的,是一種簡單粗暴的“抄襲”,是偷懶,擅長偷懶的設計師能走多遠呢?

有些作品集堆積大量作品,或追求個人炫技,但看不到過程中融入了多少思考。實際上,設計的本質是解決用戶的問題,高級設計師會將更多時間和精力配置在深度思考上,這份思考始于宏觀,行于微觀。最終呈現的設計細節都是對真實問題的思考結果。

3. 關于年齡的焦慮,到底是什么?

不能否認,有些企業確實存在病態的企業文化,對應聘者年齡抱有歧視。但這種企業本不應該成為設計師職業規劃中的選項。更多用人單位評估的是該年齡段應聘者是否具備相應能力。而很多設計師,不管是設計技能還是其他工作能力,問題沒有出在年齡上,而是能力不與之匹配。

1. 講個自己的小故事

九年前我從工業設計轉行 GUI 設計,在一個大型設計項目中,我切了上萬張圖,消耗至少兩個月。那兩個月的我是個沒有感情的切圖機器人,每天做機械無腦但要求精細的“體力活”,一走神容易出錯還得重來。但現在,任何 UI 軟件都能一鍵導出多種格式和尺寸的切圖。我很想安慰自己,那兩個月的切圖一定給我帶來了什么價值。但其實除了浪費時間,沒有任何價值。

曾經有些公司的一些職位就是專門切圖,這些人的工作在被設計工具零成本替代之后,在職場上經歷了怎樣的挑戰?

我羨慕年輕 UI 設計師的所處的技術環境——設計工具極大釋放了生產力,不需困在低級勞動中。但科技發展給設計師帶來了解放,也帶來了挑戰。

2. 人工智能帶來了降維打擊

說到挑戰,一款人工智能產品,估計設計師都不陌生——阿里巴巴智能設計實驗室的鹿班。

2016 年,鹿班投放了 4.1 億張廣告圖,相當于是 200 個設計師不吃不喝做 200 年。很震驚了是不是?但別忘了,鹿班是人工智能,它還在快速學習,不管是表現能力還是風格變化,都在飛速進步中。如果設計師努力方向還是在拼加班、拼產能,你永遠會面臨比你更努力卻要價更低的競爭者,甚至是工具和人工智能的降維打擊。

我曾經面試過一位來自大廠的候選人。我問他,你覺得自己的優勢在哪里?他說自己是個像素控,對待設計稿上任何一個不嚴謹的元素,他都會揪出來。

或許跟不那么認真的設計師相比,她的設計態度令人稱贊,但如果和可以智能糾錯的工具相比呢?我們面對的競爭者,不僅僅是未來不斷涌入這個行業的新人,還有超出想象范圍的人工智能的碾壓。

因為鹿班是從大規模的數據里抽象出的一種設計能力跟設計執行的產品,這就決定了它的上限——它的最好水平和人類的最好水平是有差距的。但是機器的下限或它最差水平卻要比人類的設計要好很多。所以我判斷人工智能設計會在中上游的水平,它到達不了頂尖,但是它會比很多剛入行的設計師要做的好。這可能是從設計院校剛畢業的同學必須要面臨的問題,對于他們來說,剛走出社會的第一啟動階段的壓力會比前輩們要高很多,你將不能在低階上停留太久,自己的設計執行力要趕緊補上。對于高階的設計師,我倒覺得不用擔心,因為如果你知道它的原理,你就會知道哪些東西是可以給機器干的,哪些東西要自己專注去干,我覺得未來高級設計師永遠是稀缺的。——樂乘,阿里巴巴智能設計實驗室的負責人。

換句話說,30 歲以后的設計師,應該打造哪些核心競爭力?我嘗試從他人能夠感知的角度描繪競爭力的外在表現。

1. 作品的商業價值

國內外設計網站上常看到設計師的飛機稿,畫面精美,但只是飛機稿,并沒有被客戶買單。這些作品其實是“尚未成功”的——炫酷的效果沒能成功解決問題,沒有打動客戶,因此它們不具備商業價值。

另外,B 端領域設計和 C 端有很大不同。很多設計師把“用戶體驗”當做政治正確,但“用戶體驗”本身不等于“用戶需求”,更不能等于“商業價值”。關注用戶體驗雖沒有錯,但只關注用戶體驗,只能杯水車薪,越走越偏。

舉個例子說明 B 端場景——用戶體驗關注的視角是一段路,例如小張從某地回家,好的用戶體驗能讓他閉著眼從出發地瞬移到目的地。而用戶需求是一座城市的宏觀視角,里面有各種用戶,除了乘客小張,還有司機小王,還有交警小李,還有他們的上級,城市管理者……每個角色都有自己的核心利益。在這里,每個用戶的需求存在差異,有合作也有利益沖突,如果試圖取悅于所有人的“用戶體驗”,只會迷失其中。

作為高級設計師,設計視角一定是可以在宏觀、微觀兩種視距中靈活切換的。只有從宏觀上抓住關鍵干系人的需求和核心價值,并在微觀打磨可用性,才可能輸出具備商業價值的設計方案。

2. 給團隊帶來正向影響力

初中級階段的設計師需要專注磨練技藝。但在高級階段,僅有畫面表現力就不夠“能打”了,還需要考慮能夠給團隊帶來哪些正向影響力。例如,輸出方法論提升團隊設計水平,改進工作方式提升團隊整體效率。

設計師的視角一定要開闊,不能只看手頭上的一畝三分地,還要看到本職工作以外的環節,擴展到團隊的產出效率和品質上。甚至可以嘗試向需求側或開發側賦能,使整個團隊更敏捷。總之只有將個人能力輸出到團隊成果上,個人價值才能被驗證甚至放大。

3. 拓荒能力是稀缺資源

有設計師抱怨產品經理給的原型圖細節不夠完整甚至不夠美觀。如果一位設計師的日常工作就是對照原型擺放圖標和按鈕等元素,他的不可替代性在哪里呢?

不滿足已知,洞察別人看不到的問題,在別人停下來的地方繼續探索深挖,限制之下創造性的解決問題。這份敏銳、好奇和自驅力,是拓荒能力的根基,是優秀設計師區別于普通設計師的關鍵。

最后

要獲得個人競爭力的護城河,需要不停的開拓自己認知邊界,重新定義自己能力范圍。

知識是有復利的,能力也是有復利的,30 歲之后是收獲復利的年紀,才不是在舒適區內戰戰兢兢的感受焦慮和恐懼。