SD-WAN的生前身后名

1 前言

本文是在通篇梳理完 ETSI GS MEC 002 V2.1.1 的基礎上,從邊緣計算來回看SD-WAN:看看SD-WAN可以如何“了卻君王天下事,贏得生前身后名”。

作者孵化過基于SD-WAN的云網產品,有一些基本的行業背景和產品經驗。不過本文的問題偏大,僅憑自身經驗還是有點心虛,所以預先做了一些功課,嘗試站在巨人的肩膀上,即在ETSI MEC用例協議的基礎上,再來“理論學習結合實際感受”,相對更為踏實一些。

ETSI MEC協議導讀是個系列,較干較枯燥,不適合平臺風格,如對協議有興趣,可移步個人公眾號,歡迎相關同行交流碰撞。

2 前世

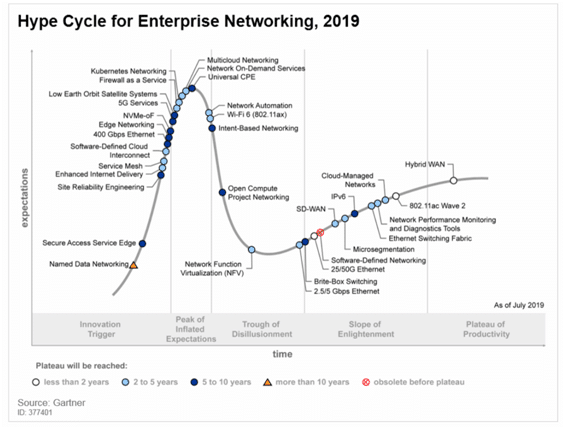

2019年,帶頭大哥Gartner官宣SDN社死(見下圖),悼詞有些悲壯:SDN is Dead; Long Live SDN. 大意是:“SDN掛了,但他的精神永遠活在我們心中,阿門”。

SDN為什么給社死了?悼詞寫得很明白:并不是SDN不好,而是SDN已經深入人心了。該用SDN的,都已經用上了;用不上SDN的,再跟他們去掰扯,也是烏龜殼上找毛——白費勁。既然接下來沒啥直接的新市場可以去拱拱了,那帶頭大哥再不宣布它社死,豈不是容易被居心叵測的小人利用,坑害無辜的創業者和投資者繼續掉坑么。

所以,SDN的社死,并非技術理念原因,而是產品形態原因。

離用戶遠:SDN的主要產品形態是DCI,以及基于DCI的所謂彈性云連接(還有一塊是DCN,不過這塊離普通用戶就更遠了,故略)。這是一種什么樣的產品形態呢,如果拿自來水管做一下類比,這至少是在市政水管級別:通過SDN改造的市政水管,其底層還是需要依賴挖溝埋管的,革命性的創新在于,通過在市政水管的轉接點上加裝支持軟件定義的設備,就可以快速調整水流大小和水流走向等。基礎設施這么一“快”,直接的結果就是可以支持對管線資源的靈活復用,再往上就可以進一步衍生出諸如保底突發、95計費、流量包等多種運營層面的新業務了。但是,話說回來,它的本質還是以干線為主的資源大管道,所以直接用戶主要是大企業、大運營商之類。所以,有大網資產需要去降本增效的,都已經用上SDN了,而且用的還挺爽;那些還沒用上的“貌似客戶”,其實是不太需要,或者說如果有零星需要,可以從已經用上SDN的運營商那里租一份來用一用。

離應用遠:SDN不但離用戶遠,離應用也遠。在大管道上,無論是識別應用的粒度,還是操控應用的粒度,都有些力不從心。

3 今生

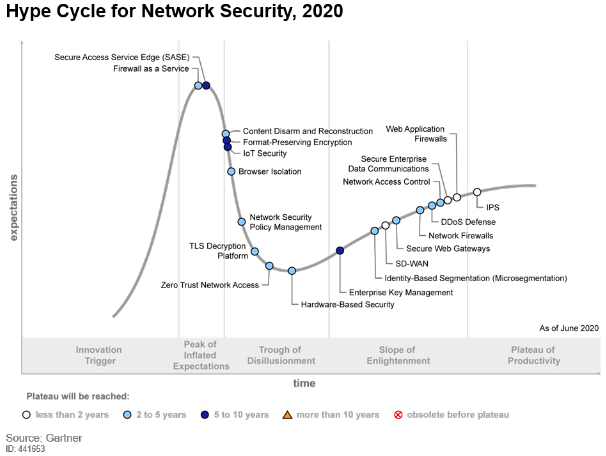

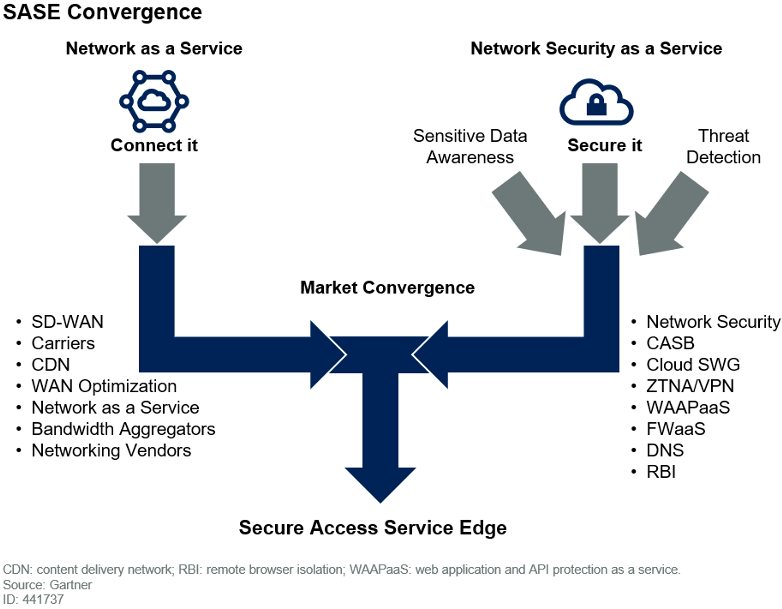

帶頭大哥在官宣SDN社死的同時,鼎力支持SD-WAN再升一級,甚至在2020年,更是讓其跨界到網絡安全領域,宣稱它是在未來兩年會被采納的高價值領域(high benefit and less than two years to adopt category),這個評價甚至高于IPS和WAF(moderate benefit and less than two years to adopt category)。

繼承SDN精神的SD-WAN,可以擺脫SDN類產品的機房限制,飛入尋常百姓家,離用戶更近,離應用更近。

SD-WAN憑什么比SDN更接近用戶,更接近應用?一個直接的答案就在于SD-WAN的CPE。

正是由于CPE的存在,才能讓SD-WAN發揮出核心優勢,至少是PPT上的核心優勢。假設某家企業在硅谷新設了辦公室,需要將其接入企業網。如果該企業網是基于SD-WAN構建的,那么對客戶而言,需要做的就是:在收到CPE之后,上電插線,然后企業網就建立起來了,就是這么神奇。

在產品界面上,CPE是廠商的關鍵服務觸點之一(另一個是自服務門戶頁面),所以必須閃耀出ZTP的光芒。

在網絡運維上,CPE也清晰地標定了責任邊界:CPE往下,客戶負責;CPE往上,供應商負責。

警告:以上只是原理,拿SD-WAN做企業組網,真正要做些什么,請參考 《SD-WAN行業理解:從廣域網云化看SD-WAN》 第5.1章,此處不再贅述。

4 身后

SD-WAN也不用高興的太早,從以上2019-2020的Gartner兩圖對比中,可以看到帶頭大哥已經在給SD-WAN安排身后事了,就是圖中那個迅速崛起的SASE,一下子從Innovation Trigger竄升到Peak of Inflated Expectations。

SASE可以繼續離用戶更近,離應用更近,更貼心,更安全,基本滿足了當下對未來企業網的所有幻想。

這里直接偷懶,如需了解SD-WAN向SASE的演進邏輯,可以參考:

從廣域網云化推演SASE:面向物聯網和邊緣計算的SD-WAN演進

5 病灶

年紀輕輕的,早早被安排了身后事,總該是被帶頭大哥看到了一些問題。以下結合摸爬的經驗,來找找可能的病灶。

對于疾病,進化論有個挺有意思的觀點:疾病是生物進化的產物。即,進化只是讓利益和風險在特定的環境下達到了某種適應和平衡。任何一種平衡,都會隨著物種自身的發展被打破(這么說來有點悲觀),所以很多疾病的根源,其實正是上一次進化時留下來的優勢(比如肥胖和糖尿病)。CPE之于SD-WAN,可能正是如此,它在幫助SD-WAN取代SDN的同時,也成為了一個隱隱發作的病灶,一些比較典型的問題:

1)選什么盒子?MIPS、ARM、x86?一款還是幾款?

選一款吧,選高了,銷售說價格太離譜,沒法賣;選低了,銷售說我還有好些客戶可是有大帶寬需求的,你還要不要賺錢了。

那就試試選多款吧,好,產品經理把硬件成本的帳算清了,那么研發成本呢?研發成本真的能估得準嗎?研發團隊有設備研發經驗嗎?做企業級設備和做互聯網應用的玩法好像還不太一樣吧。另外,銷售聽得懂研發將會面臨的痛苦嗎?是話術上的“我懂”還是真的聽得懂?此外,多款選型還會進一步帶來包括采購、庫管、配置等一系列方面的管理成本。

2)一些老牌設備廠商可能沒有第一個問題(因為本來就是新瓶裝老酒,所以很多時候根本沒得選,哇哈哈),但第二個問題會相對更加普遍。SD-WAN面向的是2B市場吧,2B市場總要做PoC測試的吧。測試會帶來哪些問題呢?

老牌設備廠商通過存量和品牌,相對容易占領高端市場,但行業的頭部企業畢竟有限,背后的廣義資方,是否甘于局限于高端市場,還是要去試一試中長尾呢?

如果要試一試中長尾,那就會出現大量的測試,這些中長尾大多可是不會接受付費測試的。噩夢就要開始了:寄盒子。庫管部門出貨 -> 交付部門配置 -> 物流部門發貨 -> 客戶簽收 -> 交付部門約客戶上線 -> 測試保障 -> 算你產品牛逼,50%轉商,那50%還是需要聯系客戶寄回 -> 庫管部門收貨 -> 檢查測試 -> 庫管部門入庫。這還是一個偏簡單的正常流程,還沒涉及一系列的工單流轉環節,各地倉庫的水位維持,以及一些“常見的意外事件”,例如,客戶在方案階段給的信息有誤。

運營團隊能支撐嗎?市場部門可是已經官(吹)宣(牛)了各項服務的標準時限了。如果能支撐,是能支撐活著,還是能支撐業務跨越式增長?

3)SDN時代遺留下的客戶要不要拓展?其中一些其實是涉及到辦公室等場景的。如果要把他們升級到SD-WAN產品,那么以往的通過專線接入的云連接站點等怎么建模,要不要CPE?如果不要CPE吧,網絡架構會有些“不美”;如果要CPE吧,那是要去機房放盒子呢還是買機房資源做虛擬化呢?要買的話誰買?運維界面又是怎么樣的?

以上每個問題的抉擇,都會涉及到具體落地,而一旦落地,又會涉及到是不是會背上越來越重的歷史包袱(總不能說今天支持了,幾個月后就說不干了吧),有點讓人頭大。

6 機理

繼續推薦Y模型:如果要解決一個具象化的問題,需要再深挖一層在更基礎的層面去解決它。讓我們從客戶視角切換回廠商視角。

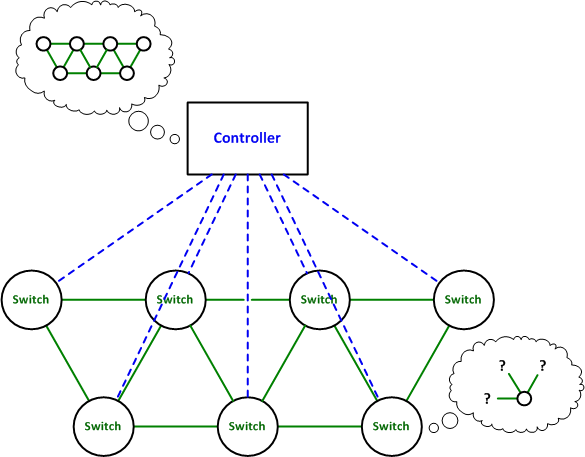

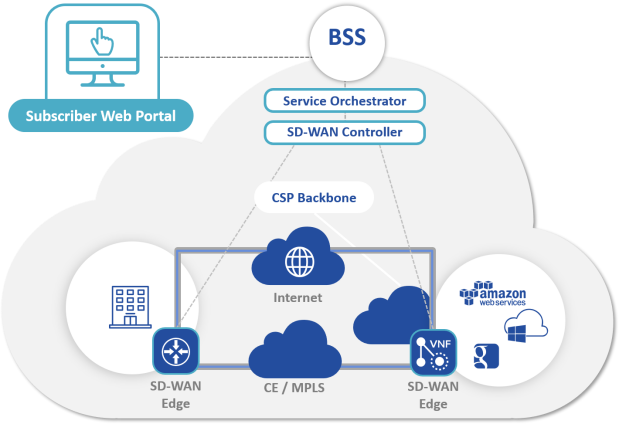

以下是主流SD-WAN產品的典型系統架構。

- Subscriber Web Potal:基于Web的自服務門戶,一般會與供應商的BSS/OSS系統打通,形成聯動。

- Service Orchestrator:編排器,負責將用戶在自服務門戶上輸入的業務意圖,編排成一系列的網絡服務。服務編排器與自服務門戶之間的接口,就是通常所說的北向接口。

- SD-WAN Controller:控制器,負責將各種網絡服務,進一步翻譯成網絡設備可懂的設備語言。控制器與網絡設備之間的接口,就是通常所說的南向接口。

- SD-WAN Edge:網絡邊緣設備,即俗稱的CPE,執行具體網絡策略的設備。在有些設備商的方案中,會有專門的強大一些的CPE,可以放到POP端做局端設備。

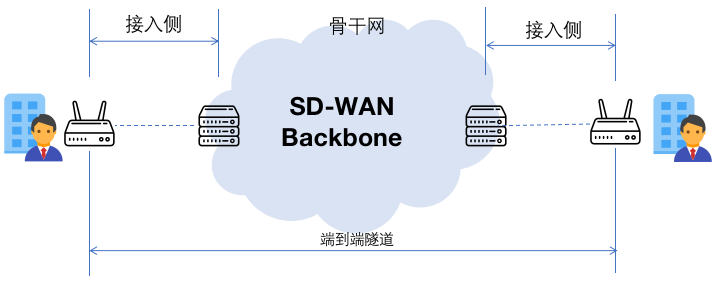

以下是主流SD-WAN產品的典型網絡架構。

- 接入側:CPE-POP之間的網絡部分,屬于供應商的弱管控范圍,底層承載的質量通常不可控。

- 骨干側:POP-POP之間的網絡部分,屬于供應商的強管控范圍,底層承載的質量通常可控(例如Aryaka的全球二層骨干網)。當然,理論而言,骨干側并不是必須的,不過如果考慮的大背景是廣域網云化,有骨干資源的供應商,會有極大優勢。

- 端到端隧道:CPE-CPE之間的邏輯連接,通常這是overlay隧道。基本原理如下:在一對CPE之間,基于用戶在自服務門戶上輸入的業務意圖(例如連接兩個分支站點),通過編排器和控制器的編排翻譯,向目標CPE下發設備配置,建立起支撐客戶業務意圖的一條條端到端隧道。

直接為客戶提供服務的,正是這一條條的端到端隧道。所有的花活,也就開始在這上面展開來玩。

最簡單的的花樣:確有一些廠家就是把這條隧道當作SDN業務的補充來做的,也就是,本質上就是在售賣這一條條端到端隧道;只不過與傳統的SDN業務相比,由于接入側可以不必受限于專線,可以大大縮短交付周期,降低整體成本,至少可以做成應急或災備。按作者了解,很多人對SD-WAN存在誤解,最容易的誤解,就是把SD-WAN限定到了這個層次。

復雜的花樣,就要取決于各自的技術功底了,底層支撐的技術能力越多,可以玩出的花樣就越多,當然前提還是要與目標場景相契合,即與自己的目標市場相接軌。絕對不要去羨慕巨頭設備商五花八門的功能,更不要去直接抄作業;人家可能正在為自己的肥胖而苦惱,正在尋思著該怎么瘦身呢。

為什么這么說?讓我們再來分析一下以上架構中CPE的作用:

- 引流:即把流量送到指定位置,例如最佳的POP點,或者直接到對端的CPE。只要能完成引流,其實就不必局限于某種特定的實現方式。

- 分流:在越接近源頭的地方分流,整網的效率越高,用戶體驗越好;分流的語義越接近應用,越準確,就能做更多的高級處理,整網的效率也會越高,用戶體驗也會越好。應用識別和應用分流這方面,國內基本已有龍頭了,第三次推薦Panabit。

- 傳輸安全:即對目標流量進行加密,當前的主流CPE形態,大多在使用諸如IPSec之類協議,IPSec天然就支持感興趣流(這名字可起得真好),所以傳輸安全可以和引流一齊完成,但從功能邏輯上來講,還是需要將他們區分開的。

- 基礎安全:基礎防火墻等,例如基于五元組的傳統ACL方案。個人覺得直接原因是CPE帶來了一個新的網絡邊界,所以CPE至少要保證自己不會成為豬隊友。

- 安全能力:指高級安全能力,例如IPS、UTM、NGFW、WAF等等。

- 基礎調度:例如在不同物理線路、不同隧道之間的優先級、QoS和搶占等。個人覺得這主要是因為,與SDN類產品不同,SD-WAN產品本身不強調underlay的承載,那么在這樣的情況下,怎么去伺候好應用呢?那就至少需要在underlay的線路層面,以及overlay的隧道層面,都能去支持去玩點花樣。

- 優化能力:包括多徑包復制、FEC,緩存、壓縮、去重、協議優化或代理等,因為不同背景的廠商,劃分出來的基礎能力和高級能力會不大一樣,所以這里干脆放在一類。不過發現了沒,這些功能已經與CDN功能越來越趨同了。

7 處方

然后就可以從病灶到發病機理到處方了。每個人體質不同,癥狀各異,相似又不相同的藥也是多種多樣。所以,談處方時,更為關鍵的就是處方邏輯,了解處方邏輯之后,各自的藥基本不會相同。所以這一章,只能算藥引,藥需要自己去抓。讓我們再來做一些推導,分析思路如下,僅供參考。

1)首先確認一下是否認可:“SD-WAN的本質是廣域網的云化,它的靈魂是應用和場景”。如有需要,可以參考:《SD-WAN行業理解:從廣域網云化看SD-WAN》,此處不再贅述。

2)“應用和場景”,天然會有個特點:千差萬別,不能一概而論。如此,就會推導出對產品架構的較高要求:產品架構需要足夠靈活,需要允許解決方案人員,將“差異化的行業需求”,用“相對穩定的產品”,在“靈活的產品架構”的支持下來搭建。寫下這句時,總覺得有些耳熟,再一想,這不正也是5G核心網SBA的演進邏輯么。

3)既然“本質是廣域網的云化”,那么很大一方面,是要考慮怎么把產品做出云的客戶價值:敏捷、彈性、按量付費。其中,敏捷在一定程度上,是后兩者的基礎,先聚焦到敏捷。

4)敏捷是云的“客戶價值”,所以要重點關注產品的服務觸點。

5)之前提了,SD-WAN類產品的服務觸點主要有兩個:

- Portal:即自服務界面。有些客戶是大爺,不會來用portal自服務,但還是要將portal提供給大爺的管家的;此外,此處potal應是廣義的,即需要考慮調用API集成。Potal是基于Web的,天然具備了云的客戶價值,不是瓶頸(不全對,設備商的視角就容易有問題,不過先略過)。

- CPE:通過以上的「病灶」分析可得,CPE正是個大瓶頸。

6)如此,癥結可以歸結為:產品的本質要求CPE必須靈活,但在當下主流產品的系統模型里,CPE承擔著太多功能,非常不靈活,是一種令人又愛又恨的存在。CPE又為什么要承擔著如此重負,是因為跟我們選擇的業務方向有關,即受限于業務模型。

7)所以,處方就可以歸結為:理解自己業務模型的本質,為每個業務模型設計獨立的邏輯CPE功能;如果確有需要支撐多種場景,那就梳理出所有需要支持的業務模型,求助架構師如何綜合出適合自己的產品架構。即,在充分析構的基礎上再考慮怎么綜合(另一句潛臺詞是:如果受限于能力綜合不了的,建議暫時先放棄,從自己最能干得成的事開始一件一件干,精瘦地活著好過虛胖著餓死),畢竟偏統一的通用架構,一般都是長出來的;而且當相關各方世界觀一致時,長出來的架構基本都大差不差。

只不過,那個時候,CPE還叫不叫CPE,SD-WAN還叫不叫SD-WAN,都是未知數。不過,只要能對社會有用,能產生價值,誰還在乎名字呢。

讓我們再來驗證一下。SD-WAN可以分為名義市場和無形市場,之前多在分析名義市場,今天嘗試通過AWS來管中窺全貌。AWS有沒有在做SD-WAN?有,有人會覺得就是“Transit Gateway + 合作伙伴的SD-WAN Edge”。如果再把抽象層面拔高一些,AWS的Lambda@Edge有沒有在用SD-WAN?AWS的Greengrass有沒有在用SD-WAN?AWS的Outposts有沒有在用SD-WAN?AWS的Wavelength有沒有在用SD-WAN?我想,這些產品的整體架構,應該都是符合以上SD-WAN的典型產品架構,以及SD-WAN的典型網絡架的吧。更加極端的例子是,發現某家機器人公司,竟然建有一張SD-WAN網絡,然后把它叫做機器人的神經網絡(Nerve Network)。覺得它們都可以歸結為隱含市場,只不過它們在各自服務的獨立場景,是遠遠超過“40-60億美元”這個名義市場的,所以是不屑于說自己在做SD-WAN的。這里還有一個有意思的問題:為什么在大家都做的企業組網這個方向,AWS的選擇是“Transit Gateway + 合作伙伴的CPE”這條路子?是AWS沒這方面的實力嗎?可拉倒吧,個人覺得這正是AWS產品規劃的厲害之處,在這一個業務方向選擇“Transit Gateway + 合作伙伴的CPE”進行落地的原因,很可能在于:

- 企業組網這個業務方向對2B的云計算而言,是必不可少的,是必須得支持的,所以得做;

- 企業組網里的Transit Gateway,產品形態可以符合云的本質,并且可以集成到更龐大的云產品體系里去,所以得自己做;

- 企業組網里的CPE,產品形態無法符合云的本質,也不能納入到更大的云產品體系里去,不符合AWS作為一家云廠商的定位,這部分趕緊外包出去,又剛好有人要排隊進來做這份“苦活”,何樂而不為呢?

所以,如果我們帶著“先析構后綜合長架構”的思路再去審視一遍CPE的話:

- CPE必須保留的功能也就是引流能力;

- 第二批次的功能是分流、基礎調度、傳輸安全和基礎安全;

- 最后批次的功能再是優化能力和安全能力。

即,極端情況下,除引流能力外,CPE的其它功能都可以按場景選取分配。

即,在產品層面,如果要把產品做輕,做的像云,CPE所承擔的邏輯功能,必須要能做輕。越輕,越無感,業務越靈活。

顯然,直接來講,那就是直接在選定應用場景,把不需要的功能剝離。這方面,最直接的例子是各個廠家越來越多的App。不過,雖然看上去大家都是App,但不同App在各自的產品架構里,扮演的角色可能也并不相同,有些更像是一個接入端,有些都開始重得有點像個物理CPE了。其實這方面怎么做都可以,就是最好真的知道自己在做什么,發展到下一個階段時可以復用哪些,等等。

另外,那就是反其道而行,往重量級走,把CPE做大做厚實,然后塞到POP里去,通過復用來實現“輕量化”。這種情況下,最基本得引流,就得通過端或者某種特定的方式來完成。

所以,邏輯上的CPE,會被兩頭分拆:

- 往端一頭,例如側重強管控的SASE端,主要承擔的是引流、傳輸安全、基礎安全能力等。

- 往云一頭,或者說往邊一頭,會轉移到在近場/中心的更強大的“帶計算的網絡設備”,或者“帶網絡的計算設備”,總之是云網融合設備。在客戶側盒子大爆炸的大背景下,再塞一個不尷不尬的盒子,可能不是長久之計;這個盒子的形態演進,應該需要符合一個更大的基礎設施變革邏輯才行。

SASE是SD-WAN的直接身后事,不過目測SASE也是有著名義市場和無形市場的特點的,同樣,大概率也是無形市場可能會更為波瀾壯闊。在通篇梳理完ETSI MEC的用例協議后,MEC這個方向可能會是一種更大的融合背景。稍后會從MEC用例視角出發,進一步梳理這個邏輯,回看一下SD-WAN所珍視的技術積累,諸如分流能力,基礎調度能力,優化能力,可能會被怎樣繼承并發揚光大,贏得“生前身后名”。

“做SD-WAN”的思路,最好過渡到“用SD-WAN”,即看看需要用到SD-WAN的更大舞臺。

8 藥引

業務需求是利潤需求,架構需求是支撐需求,絕大部分的創業公司都沒有太大的戰略縱深。所以,一個理想的藥引,是最好能在存續現有SD-WAN業務的同時,逐步將產品架構轉型至未來形態,從而既能在當下養活自己,也能在未來擁有更大可能。

如果順著廣域網云化的邏輯,應用加速可能是個更好的切入點。當時更多是在生態和市場的角度推導的。現在,就在以上分析的基礎上,再從產品的業務模型角度,看一看相關邏輯。

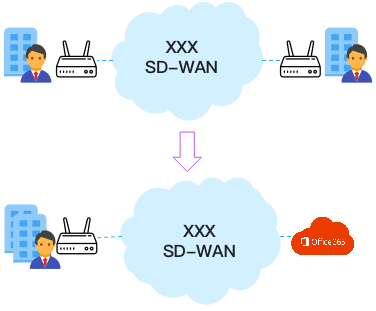

上圖中上下兩半部分,分別對應著企業組網和應用加速的極簡業務模型。它們有什么區別:

明面上,客戶可見的業務元素變少了:

- 企業組網:分支站點A,分支站點A CPE,分支站點Z,分支站點Z CPE(必須區分CPE A、Z的原因是規格和形態都可能不同);

- 應用加速:分支站點A,分支站點A CPE,應用Z。

邏輯上,隱含的業務元素縮簡就更多了。企業組網里的內網規劃、接入模式、連接策略、線路策略,遺留系統支持,等等,在應用加速場景里,基本都可以被排除或被低代價地限定掉。

結果就是,在當前的生態成熟度和技術成熟度下,企業組網因為不可避免會觸及到客戶內網,注定了是個非標品,而應用加速相對更容易做成標品。標品有什么作用:

- 低切入復雜度:企業組網只是“聽著”簡單而已,做著可不簡單,會遇到大量的現實問題;標品就更容易去切入,注意是說切入,而不是說就受限于此。

- 全方位的低復制成本(前提是匹配的架構支撐),更接近云的形態。

落地時,隱去的“分支站點Z CPE”又有什么作用:

- 原先暴露給客戶的選擇題,轉變為可以自己作答的小抄題。

- 更早地實地了解一下POP里的邏輯CPE(如果需要有的話;但這也是符合SASE方向的),需要滿足什么樣的具體需求,它們與傳統的物理CPE必定是不一樣的。

- 敏捷是更大的主旋律,越在基礎層面做到敏捷,對上層業務的潛在促進作用就越大,即,在產品系統層面敏捷方向上的丁點進步,還是有可能會衍生出運營層面更多更大的創新的,這類創新可能需要在系統就緒后,碰撞自SA團隊、BD團隊等。

此外,還有一點是值得稍稍寬心的:如果站在更大的云化背景下,企業內網正在被逐步掏空,即,原先需要組內網的內容,正在逐步轉變為需要被加速的內容。

所以,應用加速,可能是個廣域網云化更好的切入點。

最后,也得承認,可能確實不是所有企業都適合去做應用加速,以上只是作為產品分析的示例。

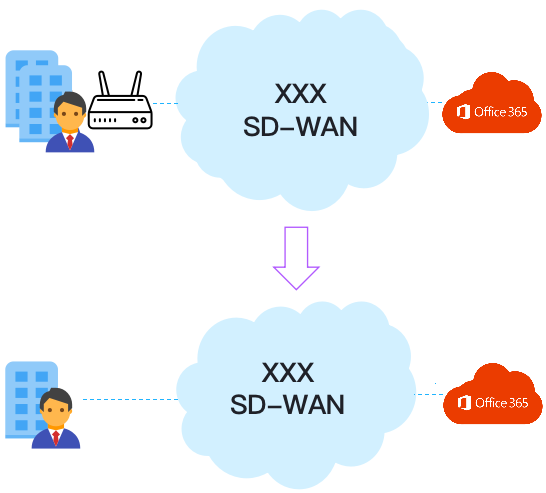

留道開放題:在應用加速方向,能不能進一步做出下圖這樣的業務模型呢?它的好處很誘人:客戶不再需要任何CPE,可以極為敏捷。如果可以實現,可能會有哪些限制?企業組網是否也能適用?

作者簡介:張云鋒,云網融合相關行業從業人員