建偉團隊又創世界紀錄!實現500公里量級現場光纖量子通信

本文經AI新媒體量子位(公眾號ID:QbitAI)授權轉載,轉載請聯系出處。

突破500公里量級!

中科大潘建偉在現場遠距離量子通信上又創造了新的世界紀錄。

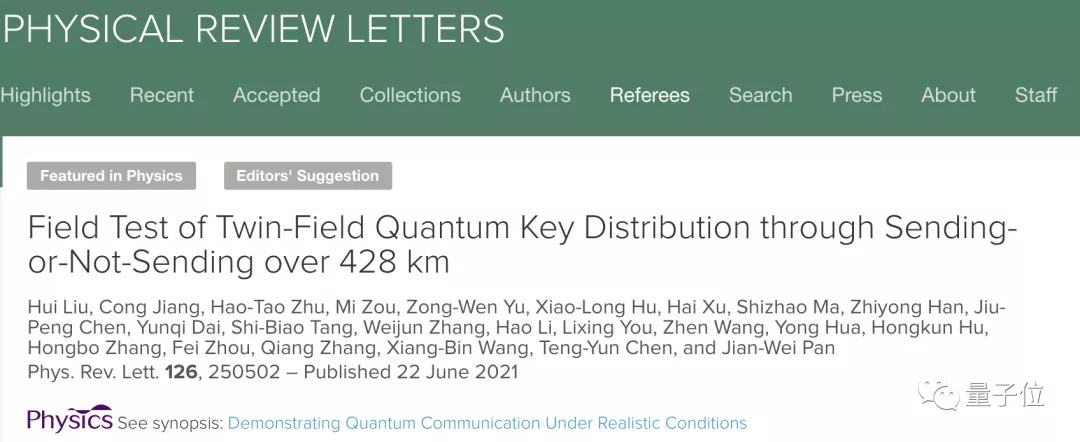

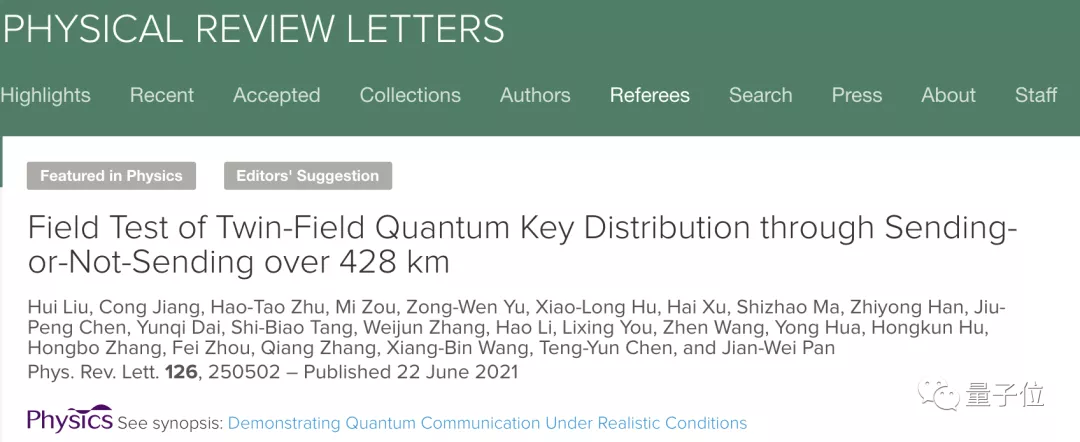

目前,相關研究成果已分別發表于國際著名學術期刊《物理評論快報》和《自然·光子學》。

而且這次傳輸不是在實驗室條件下,而是基于“濟青干線”現場光纜這種實際場景中。

在無中繼的條件下,克服了各種干擾,實現了428公里和511公里的遠距離傳輸。

看到這里,除了“牛”還能說什么!

據悉,該研究由中國科學技術大學教授潘建偉及其同事張強、陳騰云與濟南量子技術研究院王向斌、劉洋等合作開展。

此前,潘建偉教授還帶隊參與了“墨子號”量子科學實驗衛星的研究工作。

網友看到后不禁感嘆:

潘建偉團隊不愧是量子通信領頭羊!

遠距離、無中繼

說了這么多,這項研究到底厲害在哪里呢?

因為量子的不確定性、測量坍縮和不可克隆原理,量子通信是一種無法被竊聽和計算破解的新型通信方式。

雖然非常安全,但是量子在光纖中傳輸有著指數級的損耗,經過50公里的光纖傳輸,信號將衰減至最初的十億億分之一。

而且量子的“不可克隆”原理,使得量子通信不能像傳統光通信那樣,通過中繼放大信號。

因此,量子通信的光纖傳輸距離受到很大的限制。

目前,量子通信主要有兩種方式:量子隱形傳態和量子密鑰分發。

在中科大的研究中,就是應用了后者。

但是限于通信光纖的損耗和探測器的噪聲等原因,量子密鑰分發系統通常只能在100公里內獲得較高成碼率。

在這樣的情況下,研究人員使用了一種名為雙場量子密鑰分發(Twin-Field QKD,TF-QKD)的新型技術。

該技術巧妙地利用了單光子干涉的特性,將成碼率與距離的關系從一般量子密鑰分發的線性關系提升至平方根的水平。

因此可以獲得遠超過一般量子密鑰分發方案的成碼距離,并且理論上可以獲得遠高于一般量子密鑰分發方案的成碼率,為遠距離、高性能量子密鑰分發提供了新的方向。

此前,潘建偉團隊已經在實驗室內實現超過500公里TF-QKD的驗證,但是在實際場景中的應用卻十分困難。

因為它的條件極其苛刻。

該方案利用單光子干涉,為了保證干涉的穩定性,需要通信雙方獨立光源的波長差不能高于10 kHz的水平(比光子本身的頻率低10個量級),并且在經過百公里以上的傳輸后需要控制光纖引起的相位差不高于0.3弧度(需要遠小于光子波長)。

這使得在實際應用場景中,聲音、震動、溫度等等因素的變化都會產生干擾。

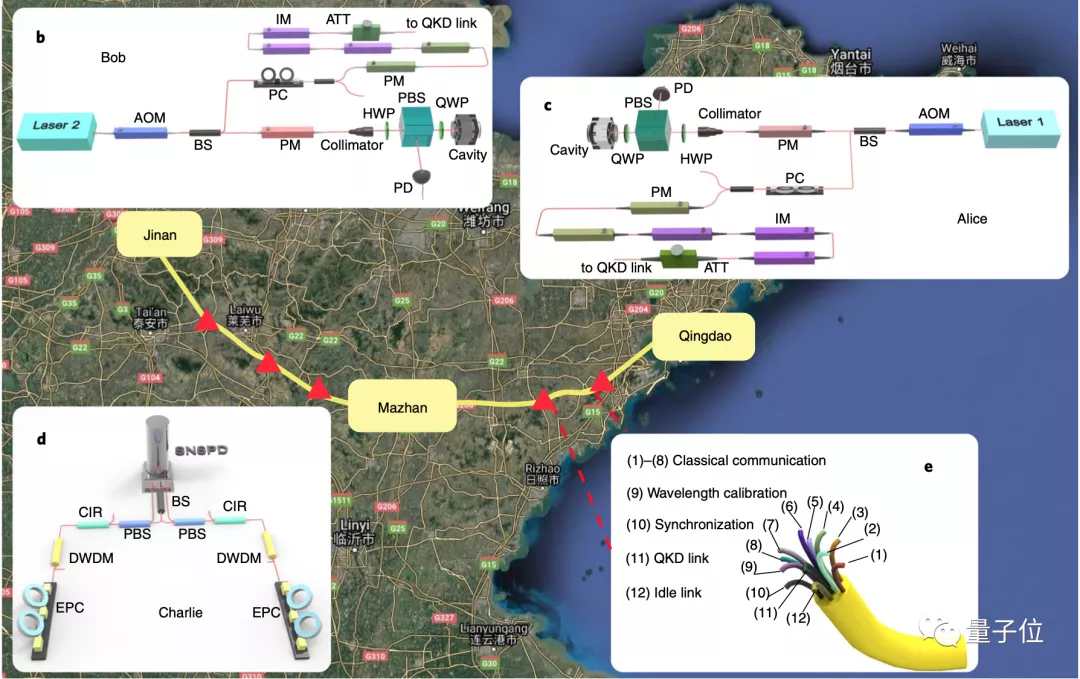

為此,潘建偉團隊在連接山東濟南與青島的“濟青干線”現場光纜上,基于王向斌提出的SNS-TF-QKD(“發送-不發送”雙場量子密鑰分發)協議,發展了時頻傳輸技術和激光注入鎖定技術,將現場相隔幾百公里的兩個獨立激光器的波長鎖定為相同;

再針對現場復雜的鏈路環境,開發了光纖長度及偏振變化實時補償系統;

此外,對于現場光纜中其他業務的串擾,精心設計了QKD光源的波長,并通過窄帶濾波將串擾噪聲濾除;

最后結合中科院上海微系統所研制的高計數率低噪聲單光子探測器,在現場將無中繼光纖QKD的安全成碼距離推至500公里以上。

團隊介紹

此次研究中的兩個團隊,都是我國量子通信研究的領頭羊。

潘建偉,中國科學技術大學常務副校長,中國科學院量子信息與量子科技創新研究院院長,中國科學院院士。

早在2003年,他就開始探索在自由空間實現更遠距離的量子通信,提出了利用衛星實現遠距離量子糾纏分發的方案。

之后還帶領團隊參與“墨子號”量子科學實驗衛星的研發工作。

張強,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室教授,濟南量子技術研究院執行院長。

研究領域為量子密碼和量子通信實驗研究,核心器件研制和時間頻率傳輸。

王向斌,濟南量子技術研究院院長,2006年起在清華大學物理系擔任教授、博導,清華大學密碼理論中心副主任。

其研究領域為量子信息理論。

近年來,他帶領團隊不斷刷新光纖量子通信傳輸距離。

去年,濟南量子技術研究院率先實現了509公里真實環境光纖的雙場量子密鑰分發。