「思想鋼印」成真!33位中美科學家最新成果:用光改變大腦認知

本文經AI新媒體量子位(公眾號ID:QbitAI)授權轉載,轉載請聯系出處。

用腦機接口控制大腦,是一種什么體驗?

像是寄生蟲這樣?

蠶食人類的大腦,操控失去意識的軀體……好,不說了。

還是像毒液這樣,人與宿主,還可以和諧共處?

No,No,No,都不是。。

應該要比這些清新許多。(手動狗頭)

因為我從最近的一個不同尋常的實驗窺見了一二。

科學家們成功控制了小鼠的大腦,改變了他們的社交行為。

讓原本形同陌路的他們,竟然瞬間抱在了一起?!

遠處的研究人員笑了笑:我只是點了幾下鼠標而已。

啊這,究竟是一種什么魔法?

需要如此大動干戈,讓33位中美科學家聯合一起開發,其結果甚至還登上了Nature子刊。

腦機接口搭起了鼠的友誼之橋

如何用腦機接口建立小老鼠之間的親密關系呢?

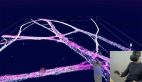

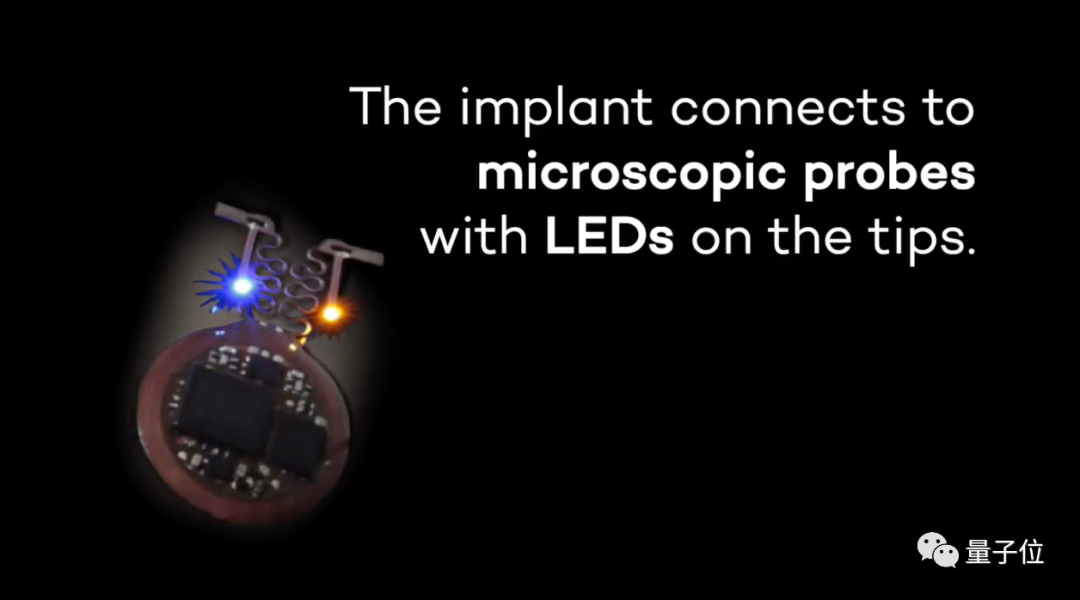

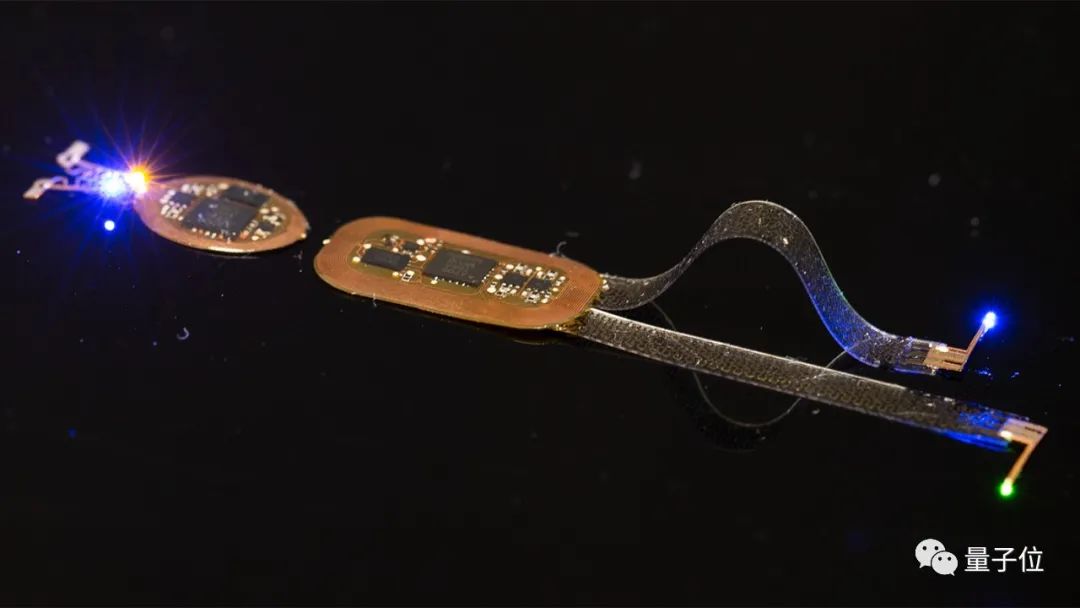

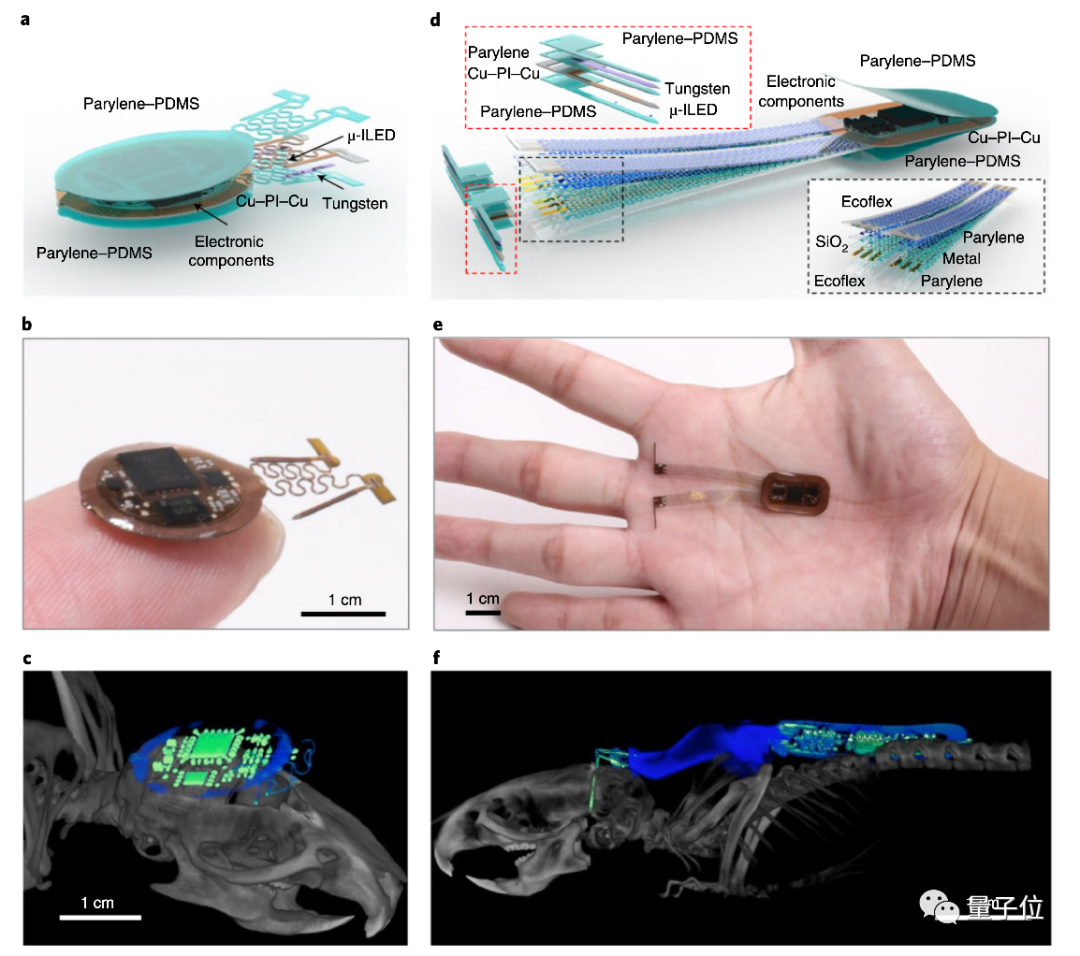

最關鍵的,還在于這么一個小而美的無線設備:

比拇指還小,只有半毫米厚,放置到小鼠的頭骨表面,隱藏在小鼠的皮毛之下,不仔細看壓根就看不出來的那種。

但就這樣一個小玩意,其攜帶的LED柔性細絲探針 (頂端有LED),通過一個微小的顱骨缺口向下延伸到大腦內部,進而來調節小鼠的大腦活動。

除了頭戴式,還有背戴式。

此外,這一微型設備還利用了近場通信協議,類似于手機的電子支付技術。

研究人員就可以電腦上實時控制LED燈。

正是這LED的光,搭起了小鼠之間的友誼之橋。

這其中涉及到了光遺傳技術。

簡單來說,就是通過光纖與大腦的連接,以光作為媒介刺激動物的神經元,達到控制神經活動的目的。

研究人員通過LED四種不同顏色的光——藍、綠、黃和紅,進而控制動物四種不同的神經活動。

誠如開頭所見,研究人員設計了一個封閉環境。

當兩只小鼠彼此靠近,研究人員就同步激活兩只小鼠的神經元,主要是負責執行功能的那個區域,從而增加了他們的社交互動的頻率和持續時間。

而刺激減少,小鼠間的互動也隨之減少。

對了,這一無線設備,是無線充電的,這也就意味著可以長期使用。

不止是讓老鼠成為好基友

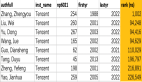

值得一提的是,這項研究是由中美合力主導完成的。

通訊作者除了西北大學神經生物學家Yevgenia Kozorovitskiy、西北大學生物電子學先驅John A. Rogers、西北大學McCormick工程學院工程系Jan Marcia Achenbach、黃永剛教授,

還有大連理工大學工程力學教授解兆謙。

論文第一作者為Yiyuan Yang、Mingzheng Wu和Abraham Vázquez Guardado。

此外還有來自清華大學、天津大學、上海交通大學、西安交通大學、大連理工大學的學者參與其中。

所以,科學家們花這么多的心血,難道只是為了控制老鼠的社交?

當然不是。

這項研究揭示了,如果老鼠的大腦之間產生了同步作用,它們的社會行為就會受到影響。

與此同時,還有研究人員發現在人類大腦和蝙蝠大腦中,由于社交互動產生的腦神經同步作用,和個體之間的關系有一定關聯。

也就是說,不止老鼠的大腦,人類、其他嚙齒動物中,也有這樣的現象存在。

這對我們研究復雜的社會現象,能夠起到一定的作用。

甚至可以為研究自閉癥提供有價值的依據。

論文通訊作者、西北大學生物電子學先驅John A. Rogers就表示:研究多個個體之間復雜的社交關系,是神經學研究中最重要、也是最讓人興奮的前沿領域之一。

而且,體內光遺傳學實驗說明了這些設備在行為神經科學研究中有非常大的應用前景。

現在他們的技術,可以對群體中個體間的關系是如何產生和斷開展開研究,并且可以深入挖掘社會等級是如何從中產生的。

網友:思想鋼印出現了

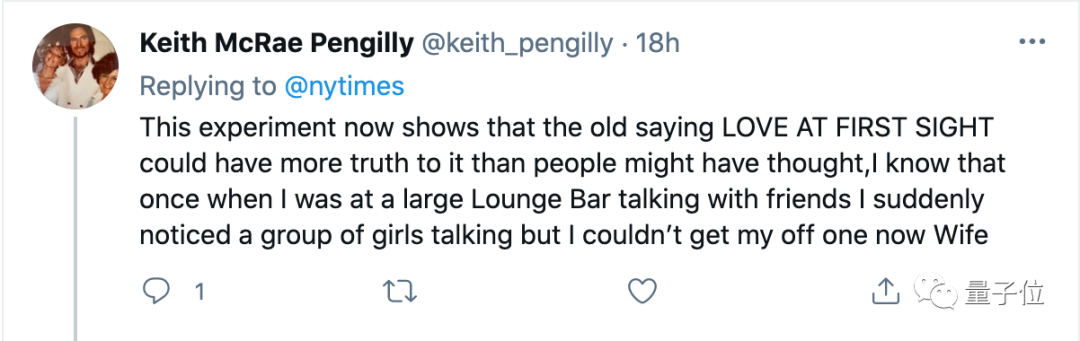

而這項研究在Nature Neuroscience發表后,引起了業界跟網友的關注。

西北醫科大學功能性神經外科主任Joshua Rosenow就表示:這真是一項很棒的研究。

沖繩科學技術大學院大學(OIST)認知科學方面的教授則提出:

大腦間的神經同步促進了社交互動,即使它是由外部來源直接 “誘導 “的。這是否意味著我們不需要再擔心區分有意義的和虛假的同步性?

而網友們的關心點則是:

這么說一見鐘情比我們想象的更有科學依據啊!

國內網友也表示:這不就是哆啦A夢的友好帽?

不過還有人提出了一些關于倫理風險的擔心:

還有人想到了三體中的思想鋼印。

難不成,思想鋼印就這么出現了?!

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41593-021-00849-x.epdf?