小而美的勝利,細分領域區塊鏈的未來

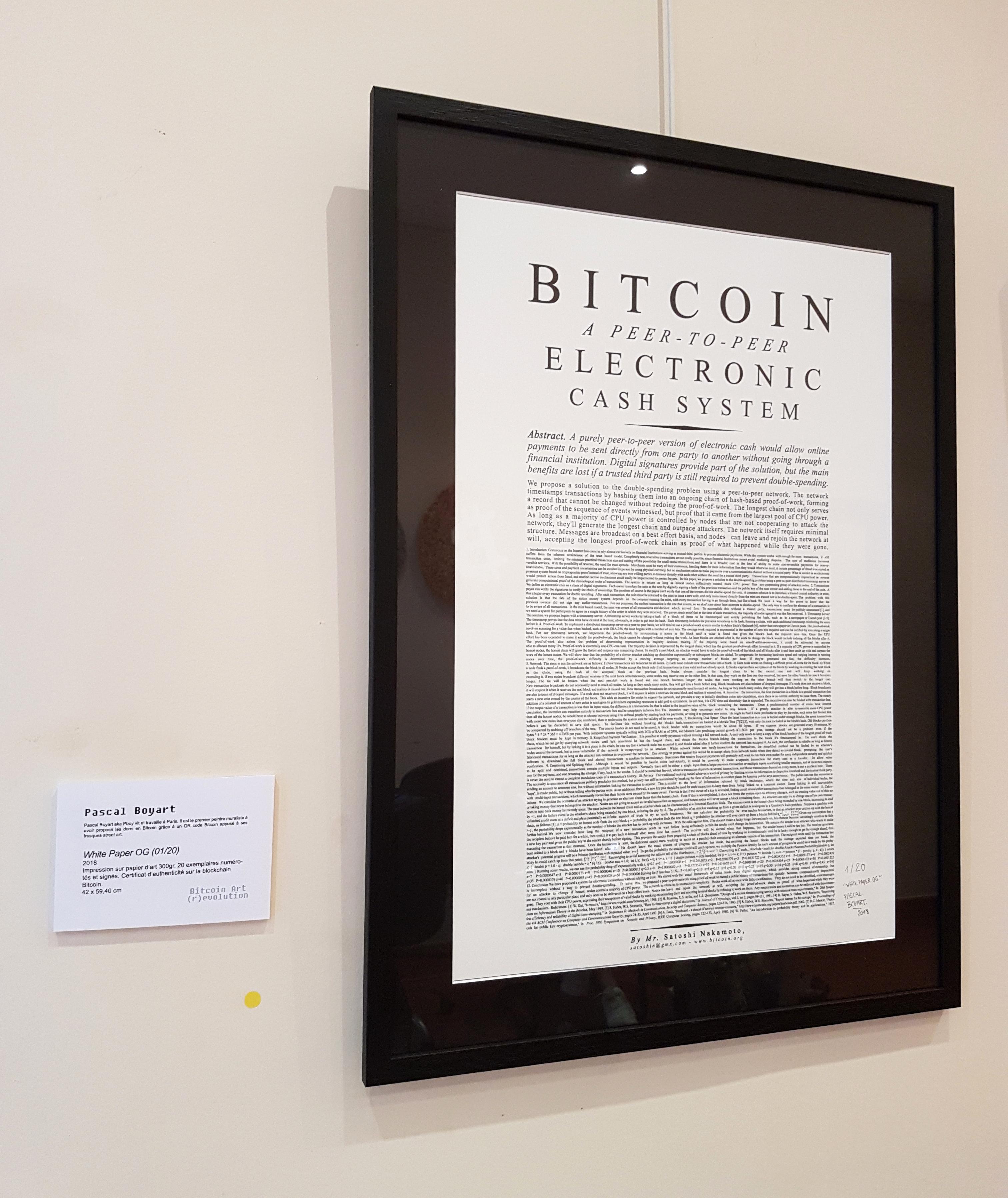

區塊鏈起源于比特幣,2008年11月1日,中本聰(Satoshi Nakamoto)發表了《比特幣白皮書》 ,闡述了基于P2P網絡技術、加密技術、時間戳技術、區塊鏈技術等的電子現金系統的構架理念,并在2009年創立了比特幣網絡,開發出第一個區塊,即“創世區塊”。這些設計和目的很簡單:在一個網絡上創建一個安全的記錄所有交易的公共賬本。大約13年后,中本聰的發明已經一定程度上改變了這個世界:比特幣的市值已經超過1萬億美元,每天有數千億美元的交易記錄在賬本上。

區塊鏈項目的終極目標是創建一個可以每秒處理數千筆交易的網絡,它必須是安全的,并且堅持去中心化的精神。這種集速度,安全性,可信度三位一體的特性,被以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 稱為 "不可能三角",這是一個從計算機科學中導入的概念,用來描述現實中,一個網絡永遠只能關注其中兩個特性,并為了滿足它們往往會選擇犧牲第三個特性的情況。

就比特幣而言,它的網絡具有高度的安全性,并且去中心化。這就導致了圍繞網絡的可擴展性的問題。比特幣網絡每秒只能處理7筆交易,這也要歸功于其匿名創建者對它的限制。相比之下,Visa每秒能處理65,000筆交易。以太坊也存在類似的問題。它被認為是去中心化和安全的,但每秒只能處理(目前狀況)25筆交易。隨著這兩個網絡越來越繁忙,每筆交易的成本都在上升。由于最近以太坊的NFT熱潮,導致無論發送什么,最終交易者都要支付一筆高昂的gas費用。

受眾廣并不意味著它就適用于所有使用場景,以以太坊為例。它的智能合約基礎設施允許大量不同的用例如:數字身份、數據記錄、供應鏈管理、保險,甚至抵押貸款都可以建立在網絡上的智能合約之上。但這也是有限制的。如果其中任何一個使用場景要求高速處理,那以太坊可能就不是一個合適的選擇。而在比特幣網絡上,交易需要幾分鐘,或者幾個小時,這取決于其網絡的繁忙程度。以太坊也有類似的問題,這里更不用談 Gas 費了。

我們可以把比特幣和以太坊網絡看作是單車道的高速公路,所有的車輛都必須沿著同一條道路行駛。交通流量越大,網絡就越擁堵,速度也就越慢。此外,隨著越來越多的數據被添加到網絡中,這兩個網絡都需要更多的空間來保存所有交易的完整日志。

而以上這些難題又恰恰給那些小而美的特定用例網絡提供了生存空間。例如,Solana 網絡的創建是為了更容易地跟蹤特定序列的歷史事件或交易。Algorand 網絡則是專注于為金融服務行業構建一個針對事件追蹤的高度可擴展網絡。另一個以特定用途為目的而建立的網絡是 Taraxa ,這是一個公共賬本平臺,旨在以快速、可核查的方式捕捉非正式交易和協議,最終建立一個防篡改的交易數據審計記錄網絡。

世界上絕大多數的交易都是非正式的,而且往往是未經驗證的。對于絕大多數規模較小的日常交易來說,比特幣和以太坊等區塊鏈網絡太慢且太貴。即使遠離 web3 世界,這個問題在點對點借貸等不同的行業中依就存在。

現在還有更多的區塊鏈網絡被明確設計為處理各種不同的交易和數據記錄事件,甚至可以提供審計記錄、身份和密鑰管理,以及數據分類和可視化等更多數據服務, 而這些都不是傳統區塊鏈網絡能夠做到的。當用戶們認清自己需求的時候,更多有精確用例的區塊鏈網絡將得到長足的發展。百花齊放的行業盛景可能即將到來。