中美領軍全球AI競賽,人工智能被高估了么?

不久前,谷歌前CEO施密特在出席眾議院科學、太空和技術委員會的聽證會時表示,美國可能在五到十年后失去在AI方面的領先地位,中國正在努力超越美國。

AI無疑正在成為全球科技行業進步的驅動器,隨著其重要性愈發突顯,越來越多的國家將人工智能上升到國家戰略層面。中國《新一代人工智能發展規劃》定下了2030中國人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平的目標;俄羅斯總統普京認為全球人工智能領域的領頭羊將成為“世界的主宰者”,簽批了2030年前俄羅斯國家人工智能發展戰略。

作為目前站在引領者位置上的美國,面臨著來自各個方面的挑戰。其中,中國無疑是最強有力的競爭者之一。

AI發展:誰在浪潮之巔

施密特在這場活動中講到,中國正投資數以十億美元的資金,試圖在人工智能、量子技術、超級計算等領域取得領先;相比之下,美國政府對人工智能的投資落后,需要增加研發投資,培訓符合AI需求的勞動力。

事實上,僅從政策方面來講,不少國家都注意到了人工智能在未來的重要性,出臺了各個方面的政策和規劃,力圖抓住新一輪國際競爭中的主導權。

2011年的《國家機器人計劃》、2017年的《人工智能未來法案》、2018年白宮召開“人工智能峰會”,再到2019年特朗普簽署了“美國人工智能倡議”行政命令,美國從政府、法律、技術、投資等方面部署著國家的AI戰略,引導谷歌、亞馬遜等科技巨頭將資金投入到AI研發和產業化中;

日本在人工智能技術方面的研究也相對較早,而其AI產業化發展規劃的重中之重則是人才培養,《日本機器人戰略:愿景、戰略、行動計劃》、《人工智能技術戰略》、《科學技術綜合戰略2017》等政策規劃,體現了日本意圖保持機器人領域優勢、推進智能社會5.0建設的目標;

歐盟地區的人工智能技術發展則相對薄弱,近年來也出臺了一系列發展戰略,如《地平線2020戰略-機器人多年發展戰略圖》、《歐盟人工智能》等,并計劃投入資金組建人工智能研究中心,升級人工智能科研基礎設施,歐盟的AI政策更關注安全、隱私、倫理等方面。

而我國在人工智能方面也有著長遠的布局和規劃。2017年的《新一代人工智能發展規劃》提出了三步走的戰略目標,計劃到2020年人工智能核心產業規模超過1500億元,帶動相關產業規模超過1萬億元,與世界先進水平同步;到2025年實現基礎理論的重大突破,初步建立人工智能法律法規、倫理規范和政策體系;2030年成為世界主要人工智能創新中心,形成一批全球AI科技創新和人才培養基地。這一規劃刺激了政府和企業在AI領域的投資力度,隨之而來有大批的相關政策涌出。

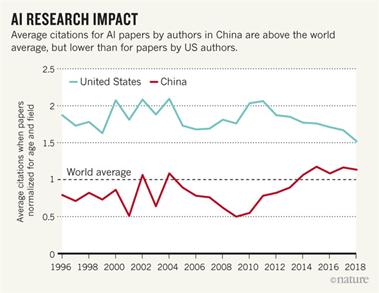

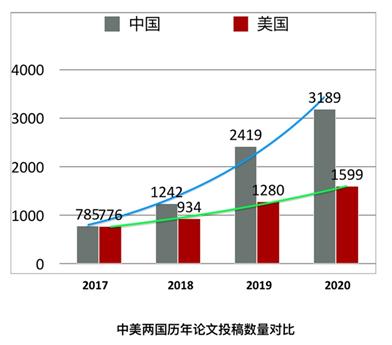

對于AI論文的平均引用率

Nature上發表的《中國人工智能2030年能領先世界嗎》一文,從學術影響、人才狀況、前景及政策等方面分析了中國AI的現狀和未來。

在學術影響力方面,自從在2017年AAAI上的投稿量以微弱優勢超過美國后,中國一直位居榜首。2020年的論文錄取率更是穩穩地占據著總量的第一,占總投稿率的37%,但在影響力方面仍存在差距;

2019年初在全球創投研究機構CB Insights發布的32家全球AI獨角獸公司名單中,有10家就來自中國,BAT雖然還不能與谷歌、微軟等公司相比,但他們在AI領域的進一步布局將在商業、研究等層面帶動中國整體AI的發展。

百度的自動駕駛開放平臺Apollo、深度學習開源平臺PaddlePaddle、百度大腦等方面的成就推動著百度甚至中國人工智能事業的發展;而阿里云ET城市大腦則是目前全球很大規模的人工智能公共系統,實現了城市治理模式、服務模式和產業發展的三重突破。

正如中國AI發展研究者牛津大學人類未來研究所的Jeffrey Ding所說的那樣:“毫無疑問,中國視AI為時代核心科技,并且想要在這方面趕超美國。”

中美兩大主力的AI競速

中美在計算機領域發展競速從未停止過。

美國在互聯網領域的發展要比中國早得多。在PC互聯網時代,美國全球中心的地位難以撼動,而中國則保持著模仿學習中前進的姿態。

智能手機的發展改變了局勢,移動互聯時代的來臨讓中國互聯網產業有了彎道超車的機遇。移動支付的各類場景應用的普及正是移動互聯網發展的加速度之一,如今中國二維碼支付已然發展到人臉識別、無感支付,普及程度要高于西方國家;電商平臺方面的發展也是中國在這場競速中的砝碼之一,即使晚于亞馬遜,阿里巴巴的市值已然可以和美國分庭抗禮;

5G技術更是中國擁有領先地位的技術之一。根據中國信通院新的報告,我國5G基站已經建設有13萬座,用戶達到三百萬,而今年則會實現大規模的網絡化。華為5G技術在世界范圍內廣泛采用,也體現了其技術的世界先進地位。

從產業優勢來看,美國主要依靠的是治理和技術優勢,即對全球網絡關鍵資源和優秀技術的控制,而中國的崛起主要依靠的是龐大的市場規模和潛力,僅僅依托市場紅利發展的中國互聯網產業在質量方面仍需提高;且美國更注重底層技術方面的轉型,而中國的創新仍多停留于應用層面,如客戶端的開發或是國外模式的本土化等,中國互聯網的轉型是其必然路徑且早已開始步伐。

人工智能時代的來臨則激起了新一輪的國際競爭,自從1956年“人工智能”首次在達特茅斯會議提出已經過去了幾十年,但直到21世紀其優勢與能力才逐漸體現出來并為人們所熟知,這與計算技術的發展密不可分。

美國憑借更悠久的研究歷程與更強大的技術,較早地投入了AI產業化發展中,從科學研究到實用化與產業化,美國始終走在世界前列,谷歌在其2017年年度開發者大會上明確提出發展戰略從“移動優先”轉向“人工智能優先”,微軟2017財年年報首次將人工智能作為公司發展愿景。

我國AI領域的研究開始于20世紀70年代,而真正獲得較大發展也是在互聯網技術和計算能力發展的推動之下實現的。隨著云計算技術和芯片處理能力的迅速發展,深度學習為代表的人工智能核心技術突破,使得圖像識別、語音識別、自然語言處理等方面得到了較大幅度的提升,國內的互聯網巨頭企業紛紛加大了人工智能領域布局,構建了一系列人工智能開放平臺。

如今我國的AI研究已經進入爆發期。在語音識別技術方面,科大訊飛正向著99%的人際交互質變閾值接近;計算機視覺方面,中國學術界和工業界團隊在2016年ImageNet圖像識別賽中包攬了多項冠軍。根據麥肯錫預計,中國人工智能應用市場將以50%的增速逐年增長,遠遠超過全球市場20%的復合年增長率。

在未來,中國想要實現AI發展方面質的突破,仍需要基礎科研的支持,才能不被“卡脖子”。柏林智庫墨卡托中國研究中心的政治學家Kristin Shi-Kupfer說,“基礎理論研究的提升將是中國實現長期AI目標的關鍵。如果沒有在機器學習領域實現實質性的突破,中國的AI將止步不前。”

薛定諤的AI:是否吹過了?

人工智能曾被看做是繼移動互聯網之后,下一個能夠誕生百億美金級巨頭的機會,AlphaGo和李世石的比賽也曾使大眾對于AI能力無限推崇甚至恐懼。AI在各個應用層面上的發展似乎也在如火如荼地進行著。

各大企業未來發展的趨勢是扎根場景的落地,讓AI產品真正“有用”:去年全球智能音箱出貨量仍以45%的速度增長,人臉識別的應用無處不在,安防、教育、金融、交通、醫療、無人駕駛……越來越多的AI應用正潤物細無聲地出現這些場景里。

以人臉識別為例,2019年實現從技術到大眾的“出圈”的正是此項技術,在刷臉支付、日常考勤、銀行開戶、城市安防等場景的應用,以及ZAO軟件AI換臉的火爆,讓人們深切體會到了此項技術的發展。而人臉識別從技術到民生的背后,正是計算機視覺技術的在應用層面的廣泛落地,過去一年中國成為計算機視覺技術比較大的消費者與提供商。

獵戶星空等創業公司開始將注意力放在深耕垂直化應用場景方面,將其視覺識別技術落地到智慧辦公、智慧軌交、智能家電、智慧教育等領域;此外,計算機視覺領域,BigGAN、3D人臉建模、Fast.ai(快速、低成本、高準確率的圖像模型分類訓練)、vid2vid技術(超逼真高清視頻生成AI)等新研究也在推動著更多應用層面的發展。

然而在看似火熱的同時,仍存在創投公司求生艱難,頭部企業存在發展受阻的情況。截至2017年上半年,有超過50家AI企業因資金鏈斷裂宣布倒閉,2018年有90%的AI企業處于虧損狀態。獲得谷歌和阿里巴巴投資的明星AI公司Magic Leap被曝嚴重虧損,最大消費級機器人制造商Anki面臨破產……

同時,大眾也發現當前的人工智能并沒有想象中那么全能,概念很多但落地很少。不少人在熱情消退時發問:“人工智能,吹過了吧?”

去年的一篇爆文《投資人逃離人工智能》似乎給已經為AI行業的寒冬定了基調。紐約大學心理學與認知科學教授加里·馬庫斯撰文指責對于AI的過度宣傳,批判正是由于Hinton、吳恩達、Le Cun等AI領袖默許下的夸大宣傳的泛濫,導致了寒冬的到來;中科院院士張鈸也表示,“AI奇跡短期難再現,深度學習技術潛力近天花板。”

AI是否真的被吹過了呢?事實上,我們現在AI的發展狀況與媒體上所暢想和展現的人工智能仍相差甚遠,AI具有的“思維”能力與人類的思維尚不可同日而語,從這個角度上,目前AI確實是被高估了的。但未來強人工智能將會具備怎樣的能力,大多數人還是持有相對樂觀的態度。這也是多個國家開始AI政策規劃方面布局的原因之一。

不再僅限于全球科技巨頭之間的較量,世界上多個國家、地區也開始了人工智能發展方面的競賽,AI技術及產業的發展或許將會重新改寫國際格局。