多機房多活架構,究竟怎么玩?

前情提要:

《當年,我們是怎么平滑上云的?》一文中提到了上云的背景,將所有的系統,從一個機房,遷移到另一個機房。

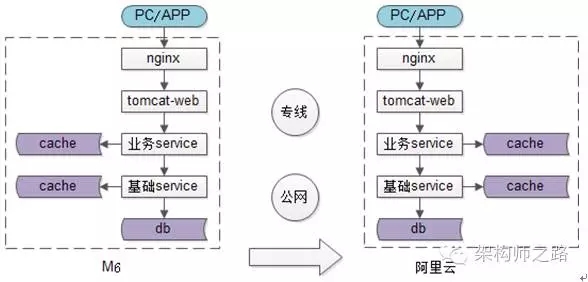

如上圖:

- 遷移之前,系統部署在機房A(M6)內,是單機房架構。

- 遷移之后,系統部署在機房B(阿里云)內,換了一個機房。

《當年,我們是怎么平滑上云的?》有三結論:

- 單機房架構的核心是“全連接”;

- 機房遷移方案的設計目標是:平滑遷移,不停服務;可以分批遷移;隨時可以回滾;

- 想要平滑的實施機房遷移,臨時性的多機房架構不可避免;

【4】核心問題四,臨時性多機房架構如何實施?

如前文所述,如果將單機房“全連接”架構復制到多機房,會有大量跨機房調用,極大增加請求時延,是業務無法接受的,要想降低這個時延,必須實施“同機房連接”。

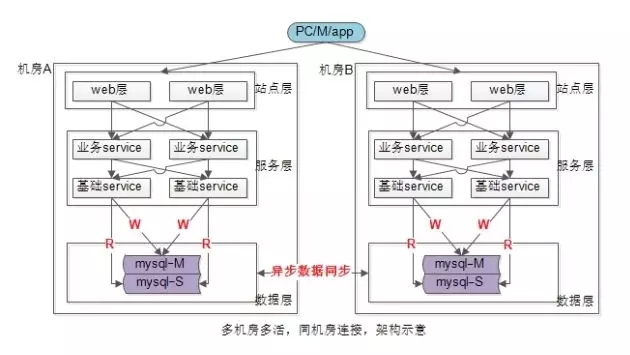

多機房多活架構,什么是理想狀態下的“同機房連接”?

如上圖所示,多機房多活架構,最理想狀態下,除了異步數據同步跨機房通訊,其他所有通訊均為“同機房連接”:

- web連業務服務;

- 業務服務連基礎服務;

- 服務連數據庫,主庫寫,從庫讀,讀寫分離;

上述架構,每個機房是一套獨立的系統,僅僅通過異步數據同步獲取全量數據,當發生機房故障時,將流量切到另一個機房,就能冗余“機房級”故障,實現高可用。

上述多機房架構存在什么問題?

“異步數據同步”存在延時(例如:1min),這個延時的存在,會使得兩個機房的數據不一致,從而導致嚴重的業務問題。

舉個例子,某一個時刻,用戶X有余額100元,兩個機房都存儲有該余額的精準數據,接下來:

- 余額100,X在北京(就近訪問機房A)消費了80元,余額僅剩20元,該數據在1分鐘后會同步到機房B;

- 余額100,X的夫人在廣州(就近訪問機房B)用X的賬號消費了70元,余額剩余30元,該數據在1分鐘后也會同步到機房A;

從而導致:

- 超額消費(100余額,卻買了150的東西);

- 余額異常(余額是20,還是30?);

上述架構適合于什么業務場景?

任何脫離業務的架構設計都是耍流氓。

當每個機房都有很多全局業務數據的訪問場景時,上述多機房架構并不適用,會存在大量數據不一致。但當每個機房都訪問局部業務數據時,上述多機房架構仍然是可行的。

典型的業務:滴滴,快狗打車。

這些業務具備數據聚集效應:

- 下單用戶在同一個城市;

- 接單司機在同一個城市;

- 交易訂單在同一個城市;

這類業務非常適合上述多機房多活架構,多個機房之間即使存在1分鐘延時的“異步數據同步”,對業務也不會造成太大的影響。

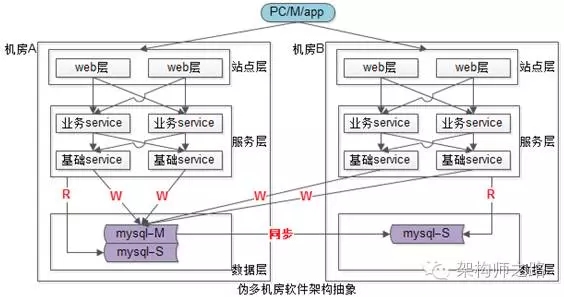

多機房多活架構,做不到理想狀態下的“同機房連接”,有沒有折中方案?

如果完全避免跨機房調用的理想狀態做不到,就盡量做到“最小化”跨機房調用。

如上圖所示,在非必須的情況下,優先連接同機房的站點與服務:

- 站點層只連接同機房的業務服務層;

- 業務服務層只連接同機房的基礎服務層;

- 服務層只連接同機房的“讀”庫;

- 對于寫庫,沒辦法,只有跨機房讀“寫”庫了;

該方案沒有完全避免跨機房調用,但它做到了“最小化”跨機房調用,只有寫請求是跨機房的。

但互聯網的業務,絕大部分是讀多寫少的業務:

- 百度的搜索100%是讀業務;

- 京東淘寶電商99%的瀏覽搜索是讀業務,只有下單支付是寫業務;

- 58同城99%帖子的列表詳情查看是讀業務,只有發布帖子是寫業務;

寫業務比例相對少,只有很少請求會跨機房調用。

該多機房多活架構,并沒有做到100%的“同機房連接”,通常稱作偽多機房多活架構。

偽多機房多活架構,有“主機房”和“從機房”的差別。

多機房多活架構的初衷是容機房故障,該架構當出現機房故障時,可以把入口處流量切到另一個機房:

- 如果掛掉的是,不包含主庫的從機房,遷移流量后能直接容錯;

- 如果掛掉的是,包含主庫的主機房,只遷移流量,系統整體99%的讀請求可以容錯,但1%的寫請求會受到影響,此時需要將從庫變為主庫,才能完全容錯。這個過程需要DBA介入,不需要所有業務線上游修改。

畫外音:除非,站點和服務使用內網IP,而不是內網域名連接數據庫。架構師之路已經強調過很多次,不要使用內網IP,一定要使用內網域名。

偽多機房多活架構,是一個實踐性,落地性很強的架構,它對原有架構體系的沖擊非常小,和單機房架構相比,僅僅是:

- 跨機房主從同步數據,會多10毫秒延時;畫外音:主從同步數據,本來就會有延時。

- 跨機房寫,會多10毫秒延時;

小結:

- 理想多機房多活架構,是純粹的“同機房連接”,僅有異步數據同步會跨機房;

- 理想多機房多活架構,會有較嚴重數據一致性問題,僅適用于具備數據聚集效應的業務場景,例如:滴滴,快狗打車;

- 偽多機房多活架構,思路是“最小化跨機房連接”,機房區分主次,落地性強,對原有架構沖擊較小,強烈推薦;

臨時性多機房多活架構,是機房遷移過程中的一個過渡狀態,機房遷移步驟又該如何?且聽明天分解。

思路比結論重要。

【本文為51CTO專欄作者“58沈劍”原創稿件,轉載請聯系原作者】