高考特輯:一份關于AI的報考指南

高考已經開始了,翻開厚厚大本子挑專業的日子還遠嗎?

每到這個時節,就會激起不少“下水道”專業同學“一畢業就失業”的蕭索情緒。如果有選擇的話,誰不想成為那個被企業高薪哄搶的校生贏家呢?

大家一定在看過學長學姐們親身示范的各種版本“千萬別報XX專業”,但你見過“人工智能版”的么?各行各業都在熱烈追捧的人工智能,非常值得了解一下啊同學們。

AI專業是如何成為“爆款”的?

其實早在2004年,北大就開始設立“智能科學與技術”本科專業,后來也相繼出現了不少高校設立類似專業。盡管學科設置跟人工智能差不多,但當時正是人工智能的第三個“寒冬”時期,自然不敢直接拉AI的大旗。

現在情況可大不一樣了。“人工智能”可是由最高領導親自加持、中共中央政治局集體學習的當紅技術,更被視為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。那么,為未來的智能社會培養AI高等人才,自然是關乎國運的大事件了。

更關鍵的是,目前我國人工智能人才缺口超過500萬人,供需比例為1:10。在未來很長的一段時間內,人工智能專業的人才都是企業爭奪的重要資源。企業紛紛擺出了重金求才的架勢,GMIC北京2018大會發布的《AI人才競爭力報告》顯示,AI平均年薪約33萬,穩超互聯網行業水平。

既有利于國家戰略,又利好與個人職業發展,增設AI專業這樣的十全好事,高校自然首當其沖。

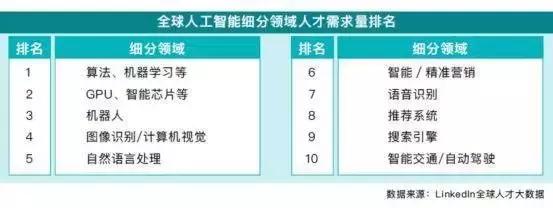

前不久2018年普通高校本科專業備案和審批結果剛剛公示,共有上海交通大學、同濟大學、浙江大學等35所高校獲得了建設資格。

除了“以AI之名”的特設專業之外,能跟AI產業打擦邊球的專業更是不少,比如AI學術產業大佬都很密集的計算機工程,101所高校新鮮設立的機器人工程。還有各種“智能”開頭的專業,比如智能科學與技術、智能制造工程,都加入了高校搶辦的熱門專業“豪華套餐”。

不過,面對眾多花里胡哨、似是而非的專業名稱,背后的含金量與AI關聯度也是參差不齊。到底怎么選才有可能幫你在未來的就業大潮中脫穎而出呢?

今天我們就來說說,想要將來進入人工智能行業,怎樣選專業才能不吃后悔藥。

AI志愿的三大錨點:師資、深造、地域

根據教育部公開信息,本科人工智能專業代碼為080717T,學位授予門類是工學,學習年限為四年。

目前看來,人工智能相關專業可選擇的高校還是不少的。獲得“人工智能”特設專業的35所院校既有上海交通大學、同濟大學這樣的雙一流名校,也有安徽工程大學這樣專業特色鮮明的地方高校,甚至還有華南師范大學和長春師范大學2所師范類高校入選。

如果直接報考該類專業受到限制,也有許多與人工智能技術協同發展,或是能與人工智能交叉復合的專業可供選擇。

為此我們特地查了下中國人工智能學會的189名理事,其中女性比例17%,,工作單位也是百花齊放,除了人工智能學院、研究所之外,還有不少深耕在計算機科學、自動化與機器人,經濟管理、數字媒體等交叉學科也榜上有名。

所以說,想要報考人工智能相關專業,幾乎是一件不限男女、無論文理、分數皆宜的事兒了。

盡管如此,不同專業、不同高校之間的細微差別,也可能“失之毫厘謬以千里”,在畢業時面臨截然不同的人生軌跡。因此填報AI類的志愿之前,恐怕需要先綜合考量三個因素:

1.師資實力。面對人工智能的風口,許多高校開始整合資源,上馬相關專業。大多數高校,都沒有完整的師資力量,更多可能是在某個子領域具備一定的經驗,比如計算機視覺、自動化機械等等,缺乏完整的師資力量。在國際化、產業端的高端人才搶奪態勢下,有能力從事人工智能研究的教師資源也并不容易快速到位,導致不少學院打起了“先上車后補票”的主意,大量引入了培訓速成的師資。

因此,選擇一些在 AI 方向歷史悠久,體系已成規模,師資力量雄厚,產學合作項目比較多的高校,比如南京大學、西安電子科技大學、西安交通大學等,教學質量會更有保障。

2.深造潛力。這一批人工智能本科專業大多是為了培養應用型人才而設立的,但許多AI相關學科還是需要有深厚的理論研究背景,加上目前很多AI公司的核心崗位學歷依然要求碩士起步,繼續深造很可能成為一大部分學生的畢業選擇。因此,就讀那些聯盟型或教育資源豐富地區的高校,自然能在考研時起到事半功倍的效果。比如中國的九校聯盟(C9)院校,相互之間的交流活動很多;雙一流、985、211等對體系內院校的認可度也更高。

3.城市區位。產業基礎深厚、AI企業密集的地區能提供更多的實踐機會與就業選擇。除了北上廣深之外,重慶、天津、杭州、成都、南京、香港等地政府也都在積極提前占位產業,吸引知名AI企業入駐,值得確認下眼神。

這三個要素綜合起來,基本已經可以錨定一些心儀的院校了。那么接下來就重點說說,距離AI更近的專業有哪些?

真朋友與“吸血鬼:AI學科名詞背后的套路

隨著AI的熱度只增不減,有些專業是AI的頂梁柱、真朋友,有些卻是試圖借著AI熱度吸血的快餐專業。如果依靠望文生義技能選專業的話,很可能發生 “學了四年計算數學,卻成了數學不承認,計算機也不要的孤兒”類似的人間慘劇。

想要看懂專業名詞背后的套路,恐怕還需要從學科設置與產業距離的遠近說起。

關聯指數☆☆☆☆☆

最簡單直觀的方向,當然是直接選新鮮出爐的人工智能專業啦。

我們知道,AI產業是一個金字塔型架構。不僅需要高端的邏輯與算法人才,還需要完成大量應用型,甚至是數據型工作。而以往這些工作技能只能在研究生階段培養,有的甚至到企業后還需要經歷一到兩年的再培養。

而人工智能設置本科專業的出發點,就是突出機器學校技術的應用和實踐,更快適應行業需求發展。所以在課程設置上,一般大一會著重對學生的數學能力的行培養,學習微積分、計算機科學等;大二就啟動AI 基礎課與計算機基礎課交叉教學,如機器學習、數據算法等。到了大三則會細分為視覺、NLP、智能機器人等多個子領域。同時鼓勵本科生參與企業實習。

從中不難看出,本科AI專業課的出現,能夠在一定程度上緩解行業的“人才荒”,但短平快的培養思路,客觀上也導致了學生的基礎積累階段比較短。會不會發生“田忌賽馬”的情況,無法與培訓機構速成班式從業者拉開足夠的優勢差,是考生需要思考的一點。

西安交大“人工智能本科專業課程設置”

關聯指數☆☆☆☆

從目前主流的人工智能課程配置中不難看出,培養思路大體是從計算機科學和自動化控制論中各攫取一部分,融合成新的學科。因此想學AI,但又無法報考AI專業的同學,也可以選擇進入計算機和自動化專業。

不過,正如南京大學人工智能學院院長周志華教授所說,按照目前高校計算機專業的寬口徑人才培養模式,課程體系150個學分中大約有60個學分是通識課,15個是畢業雙創課,人工智能方面的學習很有限,幾乎是高度濃縮到了高級科普的程度,并不能讓學生掌握幫助企業解決問題的基本能力。

因此,選擇這類專業還需要后期通過AI相關的網絡課程、編程平臺、實踐項目等多多培養自己的實戰能力,才有可能如愿踏進AI行業的大門。

與此同時,這也是一個相對謹慎進入AI產業的方法。因為人工智能領域最核心的還是具有源頭創新能力的高級人才,站在一級學科的源頭去深層理解技術,更有助于學生打下堅實的基礎,在未來的職業道路上走得更加長遠和穩健,絕對是“進可攻(AI)、退可守(計算機)”的選擇。

關聯指數☆☆☆☆

想要賦予機器“智能”,具有“神經元”作用的算力單元(AI芯片)起到了至關重要的作用,而芯片從前端設計、到制造、晶圓代工、封裝測試等等環節,都需要大量的高技術人才支撐,并且培養時間很長。

日前中國半導體行業協會副理事長于燮康曾在2019世界半導體大會上透露,中國目前芯片人才缺口大概在30萬人左右。而在已有的40萬從業者中,本科學歷占了絕大多數。

想要長期保持行業內的主動權和話語權,本科階段的半導體和通訊人才,很長一段時間內都將是AI產業的客觀需求。

所以通訊、電子工程專業,雖然看似與AI關系較遠,但也是進入AI行業的通道。

不過,由于這一類學科發展和行業成熟度都比較高,導致就業市場內對具有頂尖院校背景的人才認可度更高。因此更建議成績較為理想的同學,進入專業排名前列的院校學習。

關聯指數☆☆☆

應用數學、統計學、多媒體研究、語言學、數據科學……曾經這些基礎學科在大眾眼光看來,畢業后可選擇的就業方向除了當老師就是搞科研,涼板凳坐到穿。

然而就今天AI的發展趨勢來看,基礎科學和基礎理論人才的行業優勢反而在不斷體現出來。

以應用數學為例,大部分機器學習算法都是對數據的模型擬合。實驗過程往往就是把數據誤差當成真實參數的函數,并通過選擇參數、權重等使其最小化,這本身就是一種微積分運算。對深度學習意義重大的“反向傳播”,也是基于偏導數、鏈式法則等數學概念完成的。

統計學亦然,所有針對算法的調整,最后都需要一些統計數據才能說明模型真實有效,也是AI研究的必備技能。

巨頭們對基礎學科有多重視呢?華為就在法國建立了數學研究所,挖掘法國基礎數學資源;阿里巴巴達摩院更是為全球組織了數學競賽,邀請頂尖數學家出題;騰訊也正在加大基礎科學領域的布局。

總而言之,如果只想成為一顆產業的螺絲釘或搬運工,總是使用前人做好的工具來解決問題,那么數學可能沒那么重要。但如果企業需要基礎層面的突破,比如算法創新就需要深入研究底層的數學細節,基礎學科的背景優勢也就展現出來了。

不過,對于產業界而言,本科生能夠運用已知的方法和工具解決簡單的應用問題就足夠了。

因此,基礎學科最好進行長時間學習,在讀完碩士、博士之后再進入產業界。應用數學和統計學專業尤其如此。

關聯指數☆☆☆

經常看我們文章的小伙伴可能會發現,腦機接口、視覺機制、類腦芯片等等,這些與強人工智能息息相關的技術,都與腦科學有著不解之緣。

原因也很簡單,人工智能發展的終極目標就是讓機器能夠自己進行理解、思考與學習,要實現這一點,擺脫傳統計算機結構的束縛、發展類腦計算系統和器件、探索人類大腦的運行機制,就變得至關重要了。

中國科學院院士、美國國家科學院院士、中科院神經科學研究所所長蒲慕明就說過,“AI未來要想進一步發展,需要從腦科學得到啟發。”

長期來看,腦科學和神經科學與AI的融合,將是下一周期的發展重點。這個領域的跨學科人才將會非常稀缺。具備腦科學、神經科學的人才,再融合AI和計算機科學專業知識,將是一條具有旺盛生命力的發展方案。

但需要提醒的是,腦科學與神經科學相關專業的學習難度也比較“燒腦”,“AI+腦科學”的融合發展,又需要等候比較漫長的時間才能開花結果。在這期間,考生往往會在學術、就業等多方面承受一定的壓力。

關聯指數☆☆

現在才說到機器人專業,想必很多同學都覺得不可思議。近些年AI概念的出現,導致很多學校相繼開設了機器人工程專業,今年更是有101所高校新增了機器人工程,絕對屬于“爆款”。而很多家長和同學也容易“望文生義”,把二者混合起來。

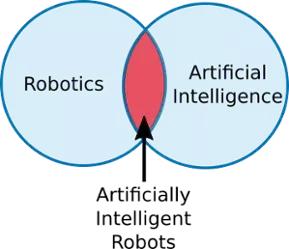

嚴格意義上來說,機器人專業,跟AI專業是有關系的,但絕對不足以支撐起如此高的“熱度”。 因為在學科體系上,兩個領域是分開的,而大部分人想象中的“機器人專業”,指的都是與人工智能交叉的產物——人造智能機器人。

機器人領域的本科學習階段,主要集中在機械制造及其自動化上,核心課程是電路分析、機械設計基礎、模擬電子技術、數字電子技術、自動控制原理等工程類的。

而人工智能則是計算機科學的分支,核心任務是開發計算機程序來完成需要人類智能的任務,主要還是面向以算法為主的軟件行業。即使是在人造智能機器人中,AI算法也只是機器人系統的一部分,與傳感器、執行器、機械編程等協同工作來完成對機器人的控制。

之所以這么多高校“一哄而上”搶占機器人的“山頭”,主要原因還是既想蹭AI的熱度多招生,又沒有師資開設AI專業,想了想自家機械學工程學的條件還是有的,于是就弄出了似是而非的機器人專業。

如果抱著進入人工智能行業的念頭,卻選了機器人專業,結果可能就跟失敗的網友“奔現”差不多,幻想有多美好,見到真人就有多憂傷。

關聯指數???

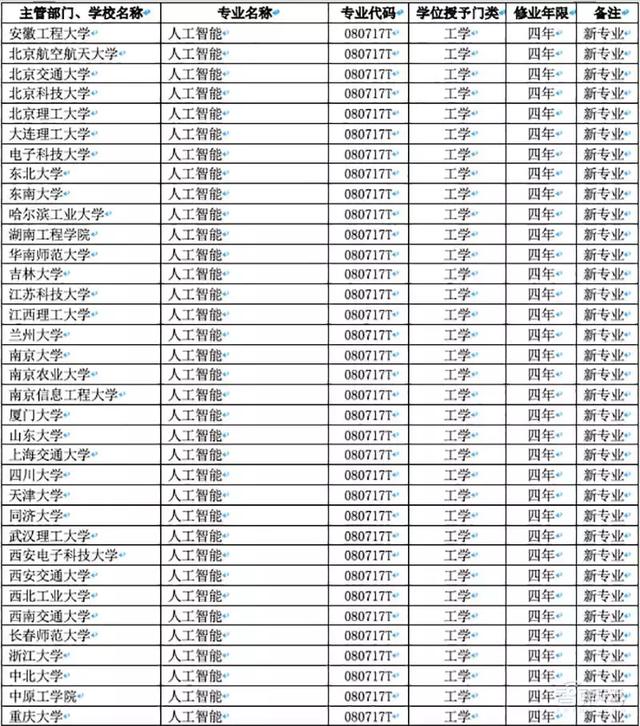

AI和行業融合,是目前產業端的主要發展路徑。人工智能的幾大細分技術,比如機器學習、計算機視覺、計算機語音、文本和情感分析,以及自動駕駛汽車等等,正在領軍企業的努力下為各行各業帶來新的想象力。

而社會整體智能化的過程,自然也需要更多的跨學科人才來保駕護航。

因此,在本科和碩博階段分別讀AI專業與行業相關專業,成為跨領域人才,不失為一種不錯的發展模式。

比如AI專業與地質學、海洋學、新聞傳播學、工業設計、化工,甚至文學、考古、繪畫、舞蹈等人文社科領域的結合,目前已經見到了不少應用案例。

像是在O'Reilly公司的調查中,68%的醫療保健和生命科學公司表示他們使用人工智能進行新藥研發;工廠開始使用計算機視覺系統來檢查零件是否達標;金融公司開始使用機器學習來識別客戶的信用風險等等。據哈工大人工智能學院副院長劉挺教授透露,已經有不少人工智能方向的畢業生受到農業、電力、金融等傳統行業的青睞。

行業中最懂AI的,AI中最懂行業的:這條“學科交叉”之路顯然能夠極大地幫助個人塑造獨特的行業競爭優勢。但前提是要在兩個領域都達到優秀及以上的水平,這就要求考生具備長遠的發展計劃和超強的執行與學習能力,還能夠承受技術迭代和行業調整等不確定性帶來的風險。

說到這里,我們已經提供了不少象牙塔與人工智能之間可以真實觸達的方式。但無論選擇了何種專業和發展方向,良好的數學基礎和編程基礎,都是進入AI行業的必不可少的前提條件。入行道路千萬條,數學編程第一條,與諸君共勉。

One more thing:那些不該畢業才知道的事

在結束這篇填報指南之前,我們認為有必要再多花兩分鐘時間,聊聊那些AI領域的殘酷事件,比如說:

1.人工智能的“寒冬詛咒”。18年前那場人工智能寒冬時期,高校也不得不另立名目,不少相關專業,像是知識圖譜,更是坐了多年的冷板凳。而當下這波AI浪潮,主要依靠對深度學習的探索與應用。但60年時間三起三落,AI技術的更迭速度總是超出我們預想的快。

比如深度學習之父、圖靈獎得主lecun就試圖用膠囊網絡重新設計人工智能網絡結構。經典計算機視覺等方向的研究者們也日復一日提醒著我們深度學習“一家獨大”有多危險。如果只是看中當下AI的熱度,在行業階段性遇冷時恐怕只會感到極度失落。

2.就業市場的不確定性。在很長一段時間內,由于本科階段沒有設置AI專業,所以企業招聘人工智能隊伍基本學歷都是碩士起步。本科AI專業的出現無疑大大緩解了企業的成本壓力與人才饑渴。但本科培養模式是否能適應產業端的真實需求,狂野爆發的學科建設局面會不會導致人才缺口過早觸頂,目前來講都是未知數。

總而言之,高效高質量的AI人才供給,是整個行業一直以來強烈渴盼的。但無論是對考生、高校還是產業本身,這都是一場漫長修遠的冒險,不要將它變成一場對“風口”的賭博,興趣才是支撐人走得更遠的終極地標。

那么多AI專業,不曉得你最喜歡哪一個……anyway,祝大家好運!