【WOT2018】史揚:邊緣計算參考架構2.0實踐與思考

原創【51CTO.com原創稿件】2018年5月18-19日,由51CTO主辦的全球軟件與運維技術峰會在北京召開。此次峰會圍繞人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈等12大核心熱點,匯聚海內外60位一線專家,是一場高端的技術盛宴,也是***IT技術人才學習和人脈拓展不容錯過的平臺。

在“IoT開發技術解析”分會場,中國邊緣計算產業聯盟主席史揚帶來了《邊緣計算參考架構2.0實踐與思考》的主題分享,會后,51CTO記者根據史揚在WOT2018全球軟件與運維技術峰會的演講內容進行了整理。

【講師簡介】

史揚,華為網絡產品線***產業規劃專家,邊緣計算產業聯盟需求與架構組主席,是邊緣計算產業聯盟ECC核心設計者,活躍于ECC,AII,IIC等國際國內的產業組織。從事通信與信息技術領域16年多,涉及WLAN、網管等多個產品與方案領域,經歷了戰略與產業規劃,標準與生態,產品管理,軟件架構師,系統架構師等多個角色實踐。在國際標準領域發表過多篇IETF/RFC,獲得過IEEE802.11WG的杰出貢獻獎。

行業數字化轉型離不開邊緣計算

行業數字化轉型的趨勢已經勢不可擋,它的本質是通過數字化產生數據,通過網絡化實現價值的流動,通過智能化創造經濟和社會價值。行業數字化轉型需要四個關鍵轉變,即:物理世界與數字世界從割裂轉變為協作融合;運營決策從模糊的經驗化轉變為基于數字化、模型化的科學化決策;流程從割裂轉變為基于數據的全流程協同;行業單邊創新轉變為基于產業生態的多邊開放創新。其中,連接+數據+模型是基礎,聯接物理和數字世界的技術是關鍵,ICT(信息、通信和技術)指數性突破可以釋放物理世界的潛能。

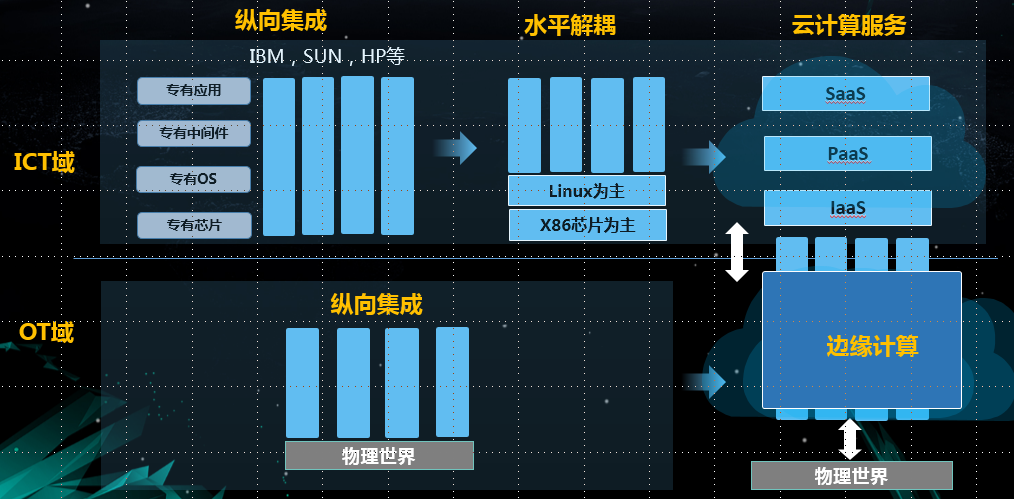

然而,物理世界與云數字世界聯接存在諸多挑戰,例如:時延、帶寬、安全隱私、可靠性。邊緣計算是一個開放分布式平臺,在靠近數據源的網絡邊緣,就近提供網絡、計算、存儲等服務,滿足了行業數字化轉型在聯接、智能、實時、數據優化和安全方面的訴求,可以作為聯接物理世界和數字世界的橋梁,使能智能資產、智能網關、智能系統和智能服務。邊緣計算通過水平解耦與縱向集成協作,實現ICT域和OT域融合。

水平解耦與縱向集成協作

邊緣計算架構設計理念

邊緣計算架構是模型驅動的架構,目的是實現物理世界和數字世界的協作,完成跨產業的生態協作,減少系統異構性,簡化跨平臺移植,有效支撐系統的全生命周期活動。邊緣計算是OT和ICT的融合產業,涉及到SDN、NFV、業務編排、微服務、虛擬化等技術的遷移,以及TSN、AI算法優化、CCF、低功耗OS、低功耗芯片等技術的創新。

華為在邊緣計算領域持續發力,在數字世界有企業智能(EI)的集中云服務,在物理世界,提供邊緣云的服務。華為的Edge Core,是無服務器架構實現快速響應本地事件、簡化設備編程的模型。它實時地響應本地事件,將Serverless函數服務簡化成模型,可以在邊緣設備核心與中心云斷鏈的情況下保持運行,降低了邊緣設備應用構建成本。邊緣計算服務SmartMesh提供了服務注冊發現等能力,并引入設備孿生的概念,大大簡化了邊緣側的編程模型。

史揚以華為自身的電子制造良品率提升為例,介紹了華為云基于工業的EI應用:機器視覺是人工智能(AI)中快速發展的一個分支。機器視覺系統將被攝取目標轉換成圖像信號,經過圖像識別系統,提取結構化的特征。機器視覺用于質檢場景,可以大幅提高準確率和質檢效率。邊緣計算可以在邊緣實現圖像抓取、回傳或直接實現模型預測。傳統的工業生產制造主要采用人工肉眼來檢測產品表面的缺陷,這種方法不僅使檢測產品速度慢、效率低下,而且在檢測過程中容易出錯,導致誤檢、漏檢等問題;分揀方面,目前生產線上的工業機器人大多運動模式單一,機器人只能完成點到點的任務動作,對于較為復雜的任務,如堆疊物品識別和分揀等就顯得捉襟見肘了。利用華為EI服務,進行云邊協同,圖像處理+深度學習智能判定,以及AOI無人化模式,使誤檢、漏檢概率、單故障識別率都大大降低。

邊緣計算產業化三部曲

識別關鍵需求與技術,定義水平參考架構與平臺,定義面向特定行業的垂直參考架構是邊緣計算產業發展的三部曲,三者互相協同,循環演進:

1. 通過多行業場景,識別行業的關鍵需求和關鍵技術。

2. 基于跨行業的共性需求,定義邊緣計算跨行業的術語、水平參考架構、視圖等。通過邊緣計算參考架構牽引構建開放的邊緣計算軟硬件平臺,支撐測試和商業案例部署。

3. 基于面向行業的應用實踐并遵循行業的標準與規范,在水平參考架構基礎上,構建面向特定行業的垂直參考架構。

***,史揚總結說“大處著眼,小處著手”, 是邊緣計算應該奉行的理念。

以上內容是51CTO記者根據中國邊緣計算產業聯盟主席史揚在WOT2018全球軟件與運維技術峰會的采訪內容整理,更多關于WOT的內容請關注51cto.com。

【51CTO原創稿件,合作站點轉載請注明原文作者和出處為51CTO.com】