VR概念成風:但觀影才是現階段智能眼鏡用戶的剛需

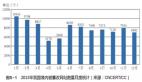

近年來,VR、AR行業成了各路資本眼中炙手可熱的香餑餑,影視、游戲、互聯網多個領域的巨頭公司與創業者均對VR展開布局,VR創業公司高額融資的消息也頻頻傳出,公開資料顯示,去年國內有29家VR/AR企業獲得融資,而今年僅3月就有14家VR/AR企業獲得融資,其中有12家企業融資金額達到千萬元以上。

這使得市場非常浮躁,從巨頭到創業者,均想從中分一杯羹。

智能眼鏡市場亂象:從眼鏡盒子,到頭戴影院,都借VR概念來包裝

VR的火爆也引發了智能視頻眼鏡行業的一些躁動,隨著諸多資本介入以及各大媒體的追捧,更讓一些智能視頻眼鏡廠商開始焦慮,也紛紛借勢VR這個大熱門來吸引關注,從眼鏡盒子,到頭戴影院,VR眼鏡、 智能視頻眼鏡等都聲稱自己是VR。這背后原因很簡單,就是借助VR的火熱勢頭賺一波快錢。

根據相關業界人士的數據透露:目前國內市場上,已經有幾百個不同形態的VR眼鏡盒子產品,主流價格在一百到幾百元之間。另外,有許多僅需30元就能用透鏡和硬紙板就做出來的簡易VR設備產品泛濫于市場。各初創公司的推出的眼鏡盒子的售價普遍在300元以下。

總體來看,許多企業都在打低價牌吸引用戶,美其名曰為普及用戶的體驗成本。但在這種思維主導下,各種“山寨”頭盔和粗制濫造的VR眼鏡甚至偽VR眼鏡與盒子開始多了起來,國內,大大小小的硬件顯已有百余家,許多公司研發幾個月就推出產品,多數主打低價位搶用戶搶市場,而在產品打磨上并未體現技術優勢。

VR眼鏡與智能視頻眼鏡究竟有哪些區別呢?

VR眼鏡與智能視頻眼鏡之所以被混淆概念,在于許多廠商想借助VR概念贏得資本青睞與用戶追捧,但事實上很可能會走向反面。我們首先知道VR眼鏡和智能視頻眼鏡均采用頭戴近眼顯示形態。不同于傳統的平板顯示屏呈現實像,兩者都是在接近眼睛處采用放大光學系統,在人眼前方形成虛擬放大的圖像。

但在顯示屏方面,目前VR眼鏡使用的就是手機顯示屏,通過單片放大鏡將圖像放大,顆粒感非常明顯。而智能視頻眼鏡使用的是微型顯示屏,其精細度非常高,放大光學系統的精密度類似單反相機,所以呈現的圖像非常清晰精細。

Sony公司在2011年至2014年間推出的HMZ-T視頻眼鏡系列產品就是采用兩片分辨率為1280*720的微顯示屏,在2015年11月,納德光學在高交會上展出的GOOVIS***代智能視頻眼鏡,單眼分辨率也已經達到FHD(1920*1080)。

其次,智能視頻眼鏡與VR眼鏡在體驗上是有本質的不同。前者強調的是視覺上的***呈現與更加移動化、沒有場景限制的新型觀影體驗。VR眼鏡主要是由計算機生成虛擬環境,并讓大腦信以為真,通過頭部和體感動作的捕捉,身歷其境地與內容做互動,講究的是用戶與虛擬世界的交互與沉浸感。

也就是說,智能視頻眼鏡所帶來的3D技術是單向的,即講究終端設備呈現出立體的視覺效果,而VR呈現出來的虛擬現實場景是講究通過人機界面、控制設備等實現人機交互。

如果試圖通過打VR概念將其中的區別模糊化,不僅讓智能眼鏡等產品定位出現問題,也讓用戶困惑,讓潛在目標用戶不斷流失。加上近期又興起了“微型投影”風,許多用戶就更加困惑了。

事實上,在整個行業的技術與內容尚未到達成熟階段,創業者產品并無核心技術優勢的時候,過早將自身產品搭上VR的概念,反而會成為負擔。原因在于,VR代表的是未來的科技,用戶對產品期待與要求標準就不一樣,他們很難會為一種體驗粗糙的VR產品買單;其次是許多手機盒子與眼鏡產品就其屬性來說,并非VR產品,而更多的是搭上VR的快車制造概念吸引用戶眼球。

盡管VR市場如火如荼,但真正體驗良好的VR產品少之又少

對智能眼鏡等產品來說,移動觀影這一需求需要用到的核心主要是頭戴3D顯示技術。不少廠商尚不具備做出真正的具有3D影院級效果(高清晰、高畫質、大畫面)智能視頻眼鏡的能力,在3D影院級效果尚未做好就冠上VR的概念,但又難以做出優質的VR效果呈現。

而當前的許多VR眼鏡,也沒有很好地解決觀影的便攜化、移動化,以及產品眩暈感與顆粒感、延遲等諸多問題。許多便宜的VR盒子,由于使用手機屏幕,顆粒感嚴重,佩戴超過一段時間就會產生眩暈、惡心等癥狀,眼睛和身體產生不適。

業內已經有不少VR眼鏡廠商宣稱自家的產品延遲率不會超過20ms,但實際體驗并沒有根本改善。另外,業內公認是視場角達到90度才能使觀影者產生沉浸式的體驗,而90度視場角背后需要一整套的光學結構方案來支撐,但是目前很多VR盒子其解決方案并不過關,甚至眼睛的余光會看到屏幕邊框,用戶自然難以為這種僅僅搭上新潮概念但體驗粗糙的VR產品買單。

想要獲得良好的VR體驗不僅需要高性能的PC端支持,還需要先進的體感技術支撐,這在目前還不能很好地實現。除此之外,VR行業還面臨處理器的能力不足、顯示屏性能不足、交互性差、內容缺乏等系列挑戰。

現階段,盡管VR市場如火如荼,但真正體驗良好的VR產品少之又少。因此,借用VR噱頭來推廣自家“移動影院”或“智能視頻眼鏡”這一舉措并非明智的做法。盲目主打VR概念,很容導致產品一經推出,因為體驗上的諸多短板與毛病導致用戶口碑下行,品牌承壓而銷量難以打開局限。

智能眼鏡創業者是否需要與VR概念保持距離?

不具備沉浸感的智能視頻眼鏡類產品,在當前的用戶需求條件下,并不適合搭上VR概念,因為這樣反而無法對自身產品屬性進行準確定位。而實事求是地定位為智能眼鏡與移動3D影院,在用戶看來會更有誠意并被大眾接受,而只有務實的定位當下最直接的需求,才不會被用戶認為是借VR的噱頭來圈錢。

深圳納德光學的CEO彭華軍博士認為,目前大多數的智能視頻眼鏡廠商,都清楚地知道基于自身的技術以及大眾對影院體驗的清晰感知,將產品定位為“移動3D影院”(而非VR眼鏡)無疑是更容易被用戶接受的,也是與產品實際體驗相符的。

9月13日,納德光學發布的GOOVIS-G1就定位在“移動3D影院”。這款智能視頻眼鏡與其他VR/AR智能眼鏡雖然同屬于近眼頭戴顯示設備。

不同的是,GOOVIS-G1采用先進光學技術和微型顯示,提供3D IMAX影院級觀影體驗,模擬3D影院級效果(高清晰、高畫質、大畫面),并兼容市面上已有的海量2D/3D視頻資源,可應用于航空、高鐵、家庭、醫療、教育培訓、會所等場景領域,主打品質的觀影效果與視覺上的***呈現。

這與目前市場上一些廠家借勢VR、標榜自己是VR觀影一體機不同,GOOVIS-G1定位比較清晰,要知道GOOVIS-G1背后的深圳納德光學有限公司一直致力于提供VR/AR等智能眼鏡的近眼顯示光學解決方案,在推出正式產品GOOVIS-G1時,將其定位為“真正的移動3D影院”,刻意與VR保持了距離。

彭華軍博士解釋,目前人們對于眼鏡產品的最主要的應用是觀影和游戲,而用戶對產品最關注對也是佩戴舒適和畫面清晰。因此,與VR區隔開,卻可能恰恰卡中智能眼鏡用戶的剛需——高清晰3D視覺呈現與觀影效果。而如前所述,如果硬搭上VR的概念,可能導致產品的概念模糊化,用戶需求跑偏,反而不利于產品的銷售與推廣。

觀影才是現階段的智能眼鏡用戶剛需

目前來看,VR產業并不成熟,人們對于眼鏡產品的最主要的應用是觀影和游戲,而佩戴舒適和畫面清晰才是當下用戶痛點。納德光學也正是因為看到了這一點,在依賴強大的光學技術背景下,推出了GOOVIS-G1“移動3D影院”。

智能視頻眼鏡要打造精良的畫質,突出影院級視覺效果的技術已經成熟,所需要的光學、結構、電子驅動、圖像處理等技術已經到達較高的水平,完全可以滿足用戶的私人移動觀影需求,走移動3D路線好過生搬硬套一個VR概念,而許多VR眼鏡在技術與體驗層面卻并不能做到用戶想要的效果。

在當下浮躁的環境下,納德光學聚焦用戶觀影與游戲的剛需,加上其本身的光學顯示技術背景,產品性能,更能凸顯差異化與突出的綜合體驗,也更易快速打開市場。

可以預見,VR距離真正爆發還需要時間。在智能手機市場,蘋果iOS與Android依靠建立內容生態才打開了智能機局面。在VR眼鏡領域領域,內容為王依然適用。VR眼鏡的普及,同樣有賴于豐富多彩的內容支撐。未來,或許VR眼鏡和智能視頻眼鏡能夠融合,但其融合的基礎將是豐富多彩的VR內容不斷形成和頭戴顯示以及交互感知技術的不斷完善。

3D強調視覺上的立體感,VR強調的是視覺與玩法上的沉浸感,VR 需要有更具說服力的3D效果與技術與沉浸式的體驗,VR/AR技術是3D技術的延伸。未來VR眼鏡可能會由當前的智能眼鏡逐步衍化而來,也就是說,3D技術逐步會延伸到VR領域,這是未來的發展方向。

但就目前來說,VR內容端的建設充實與產業鏈各端的技術成熟與行業標準建立都需要時間,VR軟件架構、內容平臺、盈利模式等都還在摸索階段。VR 成了許多創業者講一個好故事的必備元素,并帶動了資本熱潮,但顯然,時機尚未成熟,VR創業的這波熱潮將很快過去,主打VR概念但欠缺核心技術的廠商可能將面臨著洗牌,VR創業者的危機也才剛剛開始。