硬件交換分流:開創ADC的七層交付里程碑

為了在網絡設備這塊大熱地盤里開疆拓土,Intel在嵌入式平臺領域已經持續發力了好一段時間。目前,它在該領域內***端的盒式平臺是E5雙路CPU平臺,在實驗室測試環境中***可跑到80G的網絡吞吐——這已然達到了單一硬件平臺的計算能力頂峰,并且短期內很難有本質性的提升。

這時候,如果還想進一步提升處理性能,那么,就該輪到硬件分流機制粉墨登場了。

何謂“硬件分流”?

硬件分流機制是為了進一步引入交換架構、實現多硬件平臺的分布式堆疊處理而生。當然,能順帶節省出一點點兒軟件分流的計算資源,也是樂事一樁。

如此一來,ADC設備的性能擴展就可以是現有***端盒式設備的線性倍數關系,再配合機架式可擴展業務板硬件設計,那么實現ADC設備的性能n倍增、實現真正計算資源隨意在線擴展也是指日可待之事。

硬件交換分流架構

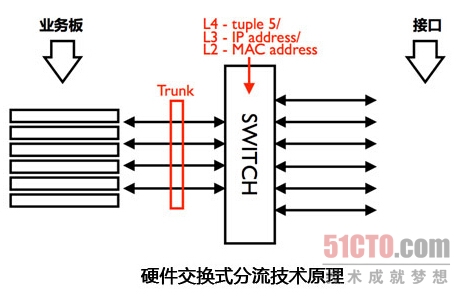

所謂硬件分流是指,數據包進入CPU處理之前先經過硬件交換芯片的分流處理。就像地鐵口進站需要排隊一樣,利用交換芯片的trunk分流機制,所有數據包在進入設備的時候都會經過hash計算,交換芯片再根據數據包計算出的hash值將該數據包分配給各個業務板——具備相同hash值的數據流自然會被分配到同一塊業務板中去。 現在,暫停一下,一個需要我們注意的例外流程——流關聯——出現了。

什么是流關聯?

在網絡中傳輸的數據流,會在某些情況下衍生出關聯關系,即兩條具有親和性的數據流需要在同一塊業務板上進行處理。這個時候交換芯片硬件分流有可能會掉鏈子,就需要業務板上的軟件對數據包進行二次分流。因為業務板都是連接在同一個交換系統上,所以這個二次分流就非常方便了——只需要將數據報文打上適當的vlan標簽發給交換芯片,交換芯片就能夠正確地將數據報文發送到正確的業務板上。

T1和F5 viprion機架式設備的對比

T1的硬件交換式架構產品與F5的viprion系列機架式產品都是利用外部硬件交換系統實現分流,以實現業務系統計算能力的堆疊的。

但是,此硬件架構非彼硬件架構,T-Force V系列在這方面與F5的Viprion還是有著很大差別:

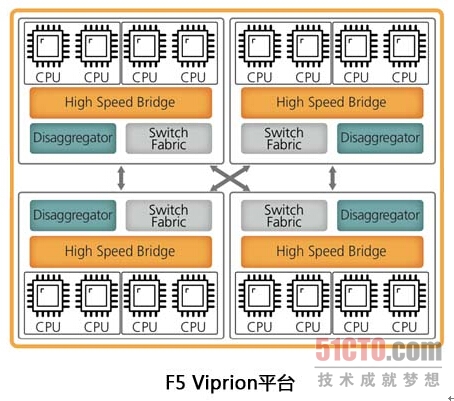

不難看出,上圖的交換系統容量是擴展式的,并沒有交換板的概念,交換系統分布在各個業務板上。

由于沒有統一的交換網絡,所以在背板設計上兩兩業務槽位之間都要做全速率的連接,這就是所謂的Full-mesh架構。這是一種比較少應用的架構,因為其設計復雜度非常高,存在工藝瓶頸,所以以F5的160G業務板為例,目前背板***水平工藝也就只能支撐4個槽位。

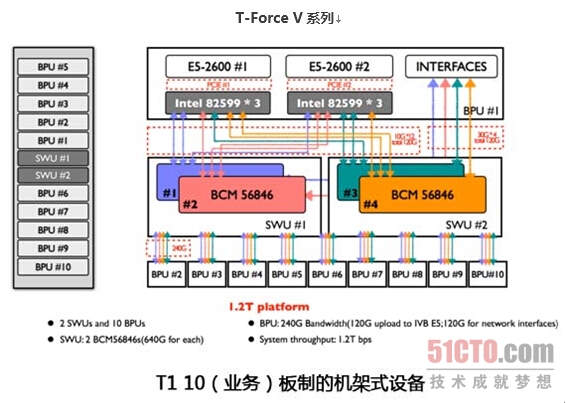

T-Force V系列

T-Force V硬件交換采用星型架構,也就是統一交換節點,只需要增加中心交換節點的交換容量,就可以很方便地擴展更多的業務板,堆疊更多的計算資源。這種雙交換架構也是太一星晨研發的***思路。

在這個系統中,交換板擴展為2塊,用4片640G交換芯片并行連接可以擴展出10個120G業務槽位。總的業務吞吐能力為1.2T,成為業內首款T級別應用交付產品,遠超F5 Viprion系列。

無創新不發展,在這個神話頻出的技術領域里,T-Force開創了7層交付的里程碑,相信在不久的將來,它會帶給我們更多開疆拓土的驚喜。